2015-06-04

17届诺贝尔文学奖评委会主席、瑞典作家谢尔·埃斯普马克的“十年力作”《失忆的年代》最近推出了中文精装本。6月4日晚21:30艺术人文频道《今晚我们读书》请到了本书的作者谢尔·埃斯普马克先生,以及中文版翻译、著名翻译家、诗人万之先生,与主持人张颖共同聊一聊这本书。

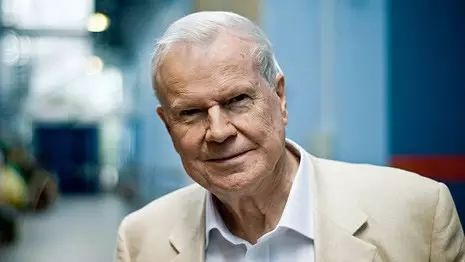

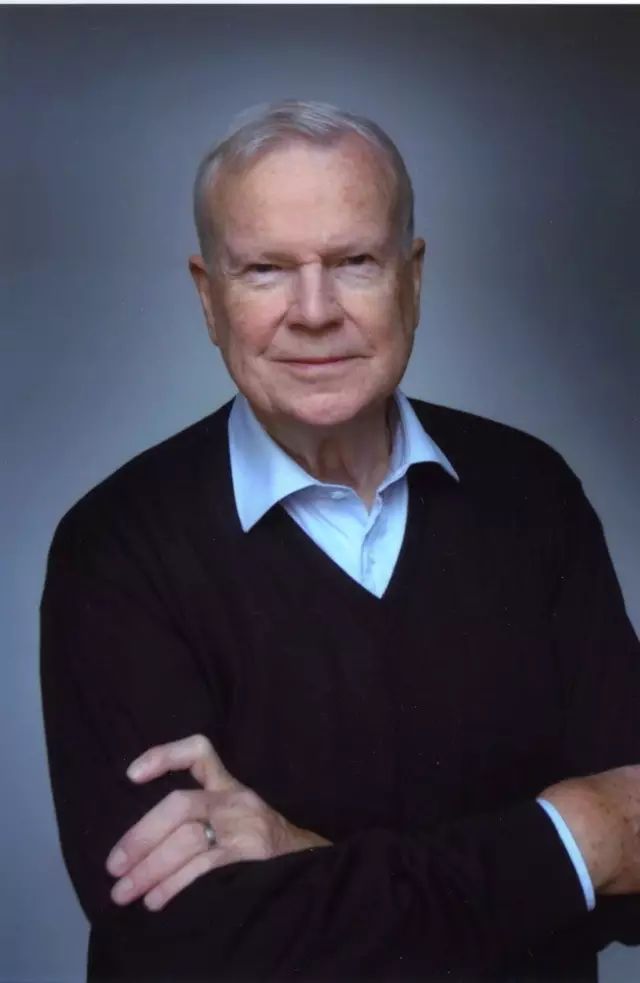

时隔三年,瑞典文学大师谢尔·埃斯普马克先生再次来到上海,这位瑞典学院终身院士,曾17次出任诺贝尔文学奖评委会主席,现仍为五院士组成的评选委员会委员。他的创作关注人类共同的命运,他的诗歌富含生命力又充满张力。已出版的中文作品有小说《巴托克:独自对抗第三帝国》、诗集《黑银河》 、专著《诺贝尔文学奖:选择标准的探讨》。

由世纪文睿出品的最新七卷长篇小说总集《失忆的年代》精装本是埃斯普马克先生的“十年力作”,从2012年10月第一卷《失忆》到2015年3月第七卷《欢乐》,《失忆的年代》系列中文版的出版也历时三年。

在《失忆的年代》中,记忆只有四个小时的长度。这意味着,今天你是脑外科医生,昨天也许是汽车修理工,你不知道昨晚你住在哪儿,也不清楚身边人是否是你的妻子。埃斯普马克用这种夸张的手法,明确了他一直强调的“我们生存于一个失忆的年代”的观点。万之说,这种荒诞隐喻的手法体现了卡夫卡、加缪、但丁、巴尔扎克等文学大师对埃斯普马克的影响。

把天堂里的地狱指出来的人

在《失忆的年代》中,埃斯普马克选择了七个不同的角度切入,分别是:失忆、误解、蔑视、忠诚、仇恨、复仇、欢乐,七个故事的七个主人公都是当代瑞典社会生活忠实的见证人,形成贯穿现代社会的一个横截面,曾被瑞典最大的早报《每日新闻》称为“二战以后这个时代的文学艺术中最有说服力的社会批判性展示”。万之则评价说,知识分子不是给天堂唱赞歌的,他是第一个把天堂里的地狱指出来的人。

两个警察站在那里用警棍把这个可怜的年轻人打得皮开肉绽,而第三个警察把两只胳膊交叉在胸前等在旁边,还对着这场好戏咧嘴大笑。现在我看见了:他们把这个黑人都砸得穿过地面了,就像打桩机把一个木桩砸到了地底下。他们要他求饶,可他死不求饶。现在几乎就看不见这家伙了。他就这么给活埋了!我什么都不顾了,冲上去抓住了一个正在继续打的警察的胳膊。他们突然慢慢转过身来对着我,这时候他们的脸上都露出鄙夷的表情,这让我真的非常吃惊。一个白人!一个我们的人!他们把我也暴打了一顿,又把我拖进了一辆汽车。他们的仇恨只能换来我的鄙视。不过就在挨打的时候,我也看到了他们的贫穷。

——《仇恨》

其中,《仇恨》因为涉及刺杀首相的情节,在瑞典社会引起了不小的争议。1986年,时任首相,社会民主党主席帕尔梅,在斯德哥尔摩街头被谋杀了。不少人认为这部作品涉嫌抹黑这位深受爱戴的首相,他对此表示,首先他们愤怒是因为我在书中的描绘与现实生活太过接近。接着他们又因为我的描述与现实不符而变得更加愤怒。这真是一种矛盾的反应。

与中国的对话

《失忆的年代》的中文版在出版过程中得到了余华、苏童、陈思和、韩少功、贾平凹、莫言等诸多中国著名作家和批评家们真诚而又有见地的评介与荐读。其中莫言就认为“这是一部洞察人性弱点、曝露人性弱点、希望疗治人性弱点的悲悯之书”。

近日,在思南公馆文学之家举行了谢尔·埃斯普马克先生《失忆的年代》精装版首发暨作品分享会,著名作家贾平凹、韩少功和著名评论家陈思和,他们分别以在“在失忆的年代”、“灵魂中的七巧板”、“灰色句子在历史中间断裂”为题,和读者们一起分享了对“失忆”和“失忆的年代”的解读,探讨了作品所折射出的社会现象和更深沉的心理语境。

最后,埃斯普马克先生表示,中国作家沈从文离1988年诺贝尔奖只有一步之遥,但因为不幸离世,才失之交臂。过去几十年里中国文坛的成长和发展给他留下了深刻印象,他很欣赏今日中国文坛的慷慨、风范和活力。

(以上文字根据节目内容以及嘉宾谈话整理)

来源:今晚我们读书