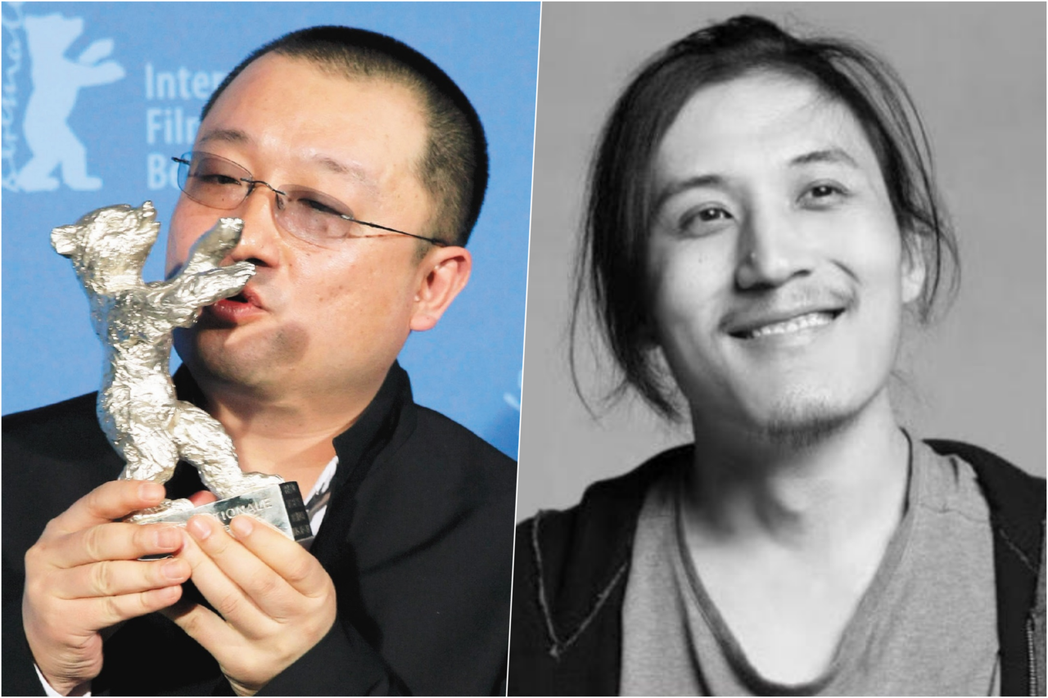

左为2008年获得柏林影展最佳编剧奖的王小帅,右为2019年自缢身亡的《大象席地而坐》导演胡波。 图/欧新社、金马影展

2024-06-14

台北电影节邀请中国导演王小帅担任评审团主席,然而,王小帅导演约7年前遭指控对《大象席地而坐》导演胡波言语霸凌、扣住电影版权等情事,导致不过29岁的胡波自杀的往事再度引发议论。最终,台北电影节取消邀请王小帅。

网络上的讨论,多集中在为何台北电影节邀请王小帅?尤其7年前的指控,王小帅尚未对外公开说明。在本文当中,笔者试图翻转视角,从中国电影环境的变迁,来谈所谓中国“第六代导演”(一般指生于1960年代后期至70年代后期、在1980年代末至90年代进入北京电影学院、中央戏剧学院等院校,接受过正规影视教育的青年导演,经常参与各大国际影展)以及王小帅的沉浮。

最后,从这个视角来看王小帅与胡波之间的关系。毕竟,两人身上有些相同之处,例如北京电影学院是中国电影的重镇,两人都是北京电影学院导演系的前后辈。

此外,第六代导演王小帅导演生涯的第一部作品——1993年完成的《冬春的日子》,影像当中的压抑以及主角所面对的已然破碎的生活,以及与现实社会格格不入的感觉,其调性与《大象席地而坐》其实有相互呼应之处。

▌从“第五代”到“第六代”

王小帅,1966年出生,1985年进入北京电影学院导演系,他的同学当中有娄烨,学弟有管虎。他入学的时间点,正值文化热以及第五代导演的崛起。1978年中国改革开放,重新打开国门与世界交流;在视野重新打开的年代里,知识分子与文化人站在时代的舞台上,或思考西方的马克思主义与中国是否不同?其又如何发展?或思考如何在这开放的年代里重新表述中国?

1984年陈凯歌的《黄土地》引起关注,4年之后,张艺谋的《红高粱》更是获得柏林影展金熊奖。《黄土地》里的民歌或是《红高粱》里高粱田里的家族史,都与文化热的脉动相互呼应。

伴随《黄土地》与《红高粱》在海外崭获的高评价,中国电影受到瞩目,中国导演所谓的代际划分也在此时出现——第一代是1910、20年代开创中国电影的郑正秋、张石川等;第二代是1930、40年代创立社会写实风格的蔡楚生、孙瑜等;第三代是1950、60年代追求社会主义语境表达的崔嵬、谢晋等;第四代是1978年至80年代追求电影语言革命的张暖忻、谢飞等﹔第五代则是1980年代将中国电影带向国际的张艺谋与陈凯歌等人,他们致力用影像表达民族寓言。

值得一提的是,北京电影学院1956年改制为大学,第四代导演开始几乎都是北京电影学院出身,可见其在中国电影界的地位。

按代际划分,王小帅和贾樟柯、娄烨、管虎、张元等人属于第六代导演。他们是1980年代后期到90年代中期毕业于北京电影学院,毕业之后也开始导演工作。从中国电影的发展来看,所谓的第六代并不只是“第五代加一”的传承,他们跟第五代导演在生存之道与电影主题有着明显的差异。

就生存之道来说,1978年中国改革开放之后,仅有16家国有电影厂有拍片权,陈凯歌、张艺谋等第五代导演从北京电影学院毕业之后,就分发到国有电影厂,这是社会主义式的工作分配。

到了第六代导演,表面上情况也是如此,不过,第六代导演既经历了1989年的六四,也经历了1992年底邓小平宣示的全面市场化,更重要的是,1990年代中期开始,中国电影陷入低潮,电影厂能提供给年轻导演的资源极为有限。伴随全面市场化的浪潮,年轻导演们把自己的名字仍保留在国有片厂的编制,藉以维持社会保险的资格,但实质上或拍摄MTV、电视剧谋生,或透过自己的人脉筹资拍片。

第六代导演作品的共同特征是致力于城市空间里的边缘群体,张元的《北京杂种》(1993)或是贾樟柯的《小武》(1997)等,都是典型,至于王小帅,他的《冬春的日子》则表述了后六四时代年轻人的抑郁状态。1990年代中期,中国电影时而上演这荒谬的一幕:官方眼中“政治倾向不好的电影”,未经核准或电影审查就参加海外影展,而中国代表团动辄退席抗议。

官方的黑名单当中,第六代导演几乎人人有案底,王小帅的《冬春的日子》便名列其中。而后,第六代导演们转以“独立电影”或“地下电影”的姿态在中国存在,他们的作品虽然无法电影院上映,但不表示中国观众无缘看到这些电影。盗版VCD乃至DVD成为流通的方式,此外,1990年代中后期开始,许多城市陆续出现影迷俱乐部的组织,部分酒吧、咖啡厅里会播放这些电影甚至邀请导演座谈,这也是中国电影发展过程中,有趣的灰色独立空间。

▌与体制拔河

1990年代末期,北京街头四处可见“与世界接轨”的标语。此刻,中国正为加入WTO进行最后冲刺。然而,在电影方面,1990年代中期以来中国电影的低潮未见起色,为此,政府鼓励社会资金与国有电影厂合作,甚至开放电视台也能拍摄电影。这些举措,无非希望透过政策变革刺激中国电影发展,尤其加入WTO之后,中国电影可能面对好莱坞更大的冲击。

也在这样的时刻,第六代导演重新被国有电影厂想起,王小帅、路学长、管虎加入北京电影制片厂的青年导演培植计划。不过,他们的作品《梦幻田园》(1999)、《再见,我们的1948》(又名《古城童话》,1999)与《非常夏日》(2000)普遍被认为失去批判的锐气。

2001年,王小帅东山再起,他以合拍片《十七岁的单车》一举获得柏林影展银熊奖,这座奖应是当时不过35岁的王小帅的人生高峰。这部电影透过一部自行车,勾勒了北京同为17岁的年轻人,一个城乡移工,一个家住胡同的高中生截然不同的生存处境。尽管获奖,但或因未送审参展,或因片中未正面再现北京,不利当年北京申请主办奥运等因素,《十七岁的单车》当时未能在中国上映。

有趣的是,第六代导演与体制之间的关系始终复杂。2002年中国电影主管领导在北京电影学院与第六代导演举行座谈——何以过去封杀第六代导演的电影主管领导,变为愿意与其对话?中国电影陷入谷底但又必须再起是根本原因。

会中,与会的北京电影学院教师张献民朗读包括王小帅、贾樟柯、娄烨等7人连署的声明,该声明要求开放电影审查,这一事件也被称为“七君子事件”。“七君子事件”之后,2004年王小帅的禁映之作《十七岁的单车》易名《自行车》解禁,虽然当时传闻上海电影集团有意上映,但只闻楼梯响,真正上映,迟至2013年。解禁与上映,象征意义大过实质意义,因为盗版早已广为流传。除了王小帅之外,贾樟柯的《世界》(2005)也得以公映,这也形同贾樟柯解禁。

▌大片时代下的挣扎

然而,接下来,第六代导演必须面对中国电影再一次的变革。为了因应加入WTO冲击,中国一方面把16家国有电影厂结合地方影视资源集团化,另一方面2003年中国政府颁布〈电影制作、发行、放映资格准入暂行规定〉,原来16家国有电影厂才拥有拍片权的资格限制完全解除,私人资本也可以进入电影的制作、发行与放映的任何环节。

政策变革的冲击有二,一是随着中国经济发展,大量资金注入电影业,中国电影市场爆炸性成长,中国电影总票房(含引进电影)2010年上冲百亿人民币、2013年破200亿、2015年破400亿,2023年总票房则是549亿。1990年代中期,中国政府引进好莱坞电影,媒体称好莱坞电影为“大片”——高投资、巨星演出外加亮丽票房,自此,中国也进入自己的“大片时代”。二是在人人都可以拍电影的时代,代际划分里北京电影学院外加共通的电影风格2个元素,被为数众多的电影数量与风格稀释,代际划分已然失去意义。

大片时代里,电影变成印钞机,原来再现中国社会现实、冲撞体制的第六代导演们再度迎来新的挑战,挑战不仅是电影审查,也包括资本。每个人的因应各有不同,其中有坚持自我艺术理念的坚持,也有试图在艺术与商业之间平衡者,大片时代是严苛的电影审查与丰沛资金的吊诡组合,每一种实践方式都是中国现实的缩影。最坚持自我艺术理念实践的,莫过于娄烨。

他与体制的关系始终紧张,始终以不妥协的姿态与视角描绘眼中的中国社会。他最为潇洒不羁的一段,或许是因六四为主题的《颐和园》(2006)被禁止拍片5年,这段期间,他又偷拍了《春风沉醉的夜晚》(2009)。贾樟柯又是另一种类型的有趣案例。贾樟柯的电影一贯强调人文精神以及对弱势者的同情,他也曾以他的影响力推动平遥国际电影展。

不过,贾樟柯在2008年执导的《二十四城记》却受质疑。这部作品透过国有工厂三代厂花的人生经历,带出中国社会与城市发展的变迁。虽是一贯的贾樟柯电影风格,不过,电影资金却来自改建这个国有工厂的房地产商,国有工厂改建的楼盘也以二十四城命名。

大片时代起初10年,中国网上曾有“人傻钱多”的嘲讽,亦即烂片票房越高。管虎的案例说明这一点。他拍摄电视剧多年后重执导演筒,《斗牛》(2009)与《杀生》(2012)都是让人惊艳的作品。声名累积之后,他得到更多的资金拍摄商业电影《厨子.戏子.痞子》(2013)。这部电影评价甚低但票房却大获全胜,管虎自己说了一句耐人寻味的话:“这部戏想试试商业电影,没想到第一天就把这俩(《斗牛》与《杀生》)超了,能不心酸吗?”

至于王小帅,在《十七岁的单车》之后,致力反思自身成长的故事。1960年代中国政府考量中苏关系恶化,外加美国力量进逼亚洲,为防沿海的工业建设与铁路沿线受到战争破坏,抽离大量人员前往偏远的西南省份进行建设。王小帅还是4个月大的婴儿时,便跟参与三线建设的父亲举家从上海迁徙到贵州,在那里生活了13年,《青红》(2005)、《我11》(2012)、《闯入者》(2014)都以此为背景,《青红》并获戛纳影展评审团奖。可以说,王小帅一方面一如既往参加欧洲影展,一方面试图打开中国市场中艺术电影的版图。

如果以时间点较近的《闯入者》为例,这部入围威尼斯影展主竞赛单元的作品,拍摄成本2,000万人民币,其中,宣传成本高达1,100万。为了宣传电影,王小帅微博上大声疾呼“严肃电影最坏的时代”,呼吁影迷买票进场“请你挺我”!不过,最终票房1,000万人民币左右。究其原因,大片时代里竞争电影众多,宣传费用大幅上升。此外,电影院追求利益最大化,电影内容不是重点,只要观众愿意入场就是好电影。在此大环境下,并不利艺术电影。

▌王小帅应以《闯入者》为鉴

正当第六代导演们奋力在大片时代里勉力生存时,年轻的胡波历经重考,2010年终于考入北京电影学院,这时他已22岁。关于胡波短暂的生命,康路凯的〈胡波:一个自杀者的传说〉与谷雨的〈缺席的人〉两篇长文,都是优秀的纪实作品,对胡波生命的重要环节做了深度探索。

其中,有三点值得一提。首先,是北京电影学院老师电影理念的变化。2篇文章都提到胡波在北京电影学院所受的电影教育,康路凯提到胡波让老师气得踹桌子,谷雨则进一步提到韩国电影崛起之后,其兼顾艺术性与市场性的特征,也为北京电影学院老师所采纳,文中提到胡波的老师也是电视剧《不要和陌生人说话》(2001)与《潜伏》(2008)的导演。

伴随中国电影制度变革,中国电视剧产业也在千禧年之后崛起,佳作不少,这2部电视剧在中国评价颇高。有趣的是,这两部电视剧的导演,也是北京电影学院出身,与第六代导演是同代人。可以看到他们同样试图在新的时代里,找寻艺术与商业平衡的可能性。

二是胡波与王小帅的相遇。在北京电影学院的胡波,钻研著波兰名导奇士劳斯基的《蓝白红三部曲》与《十诫》等作品,希望创造出自己的电影语言,走向自己喜爱的小众之路。胡波与王小帅的相识、相互的欣赏,并不让人意外。

胡波所做的,就是试图在主流电影之外,走出一条自我的另类之路。这与30多年前王小帅所做的事情是一样的,更何况两人电影的基调类似,《冬春的日子》与《大象席地而坐》里的主角们都与现实生活格格不入,影像里也弥漫着一种找不到生命出口的抑郁。

当然,世代差异也是存在的,那就是谷雨文章里所透露的有趣而重要的小细节。《大象席地而坐》的结尾是带着魔幻写实主义色彩的,几个角色们坐上前往满州里的大巴士,在暗夜里,他们听到了大象的吼声。不过,王小帅原想更动这个结尾,也就是几个角色们坐上大巴士之后,遇到警察拦车临检,角色们因为此前分别惹下麻烦,以为警察是来找自己的,但警察其实是来当地缉查他案要犯的。胡波的结尾让绝望的角色们找到生命的救赎,王小帅的建议感觉上只是让角色们逃过一劫。

三是2篇文章当中都透过访谈,指出起初的愉快合作很快变调,从监视拍片、威胁换导演、影片长度从4小时变成2小时、胡波想拿回自己所拍的4小时版,但王小帅的冬春影业将版权开价300万(含王小帅200万的监制费)天价等。此外,在网络上也流传王小帅的言语霸凌纪录。凡此种种,王小帅迄今都未对事件公开说明,仅指一切传闻与攻击为不实。

沉默的王小帅,让笔者想起他的电影《闯入者》。电影里,北京退休的老太太老邓,因为家中的骚扰电话心神不宁,原来,电话勾起她的内疚。早年老邓一家人从北京到贵州参加三线建设,文革时期,允许军转正回原籍。然而,北京名额只有1个,怀孕的老邓一心要让小孩出生在北京,文革中活跃于批斗的她,不惜上报竞争对手的黑资料,就以稳稳获取回北京的机会。虽然最终如愿回到北京,但老邓却一辈子内疚。

王小帅经常谈到历史必须反思,《闯入者》便是对文革加害者内心世界的讨论。历史如此,而他与胡波的关系何尝不是?沉默不足以应对指责,特别是胡波泪未干的老母。到底他与胡波的合作关系究竟发生了那些事?公开说明应是唯一之道。

责任编辑/赖昀

李政亮,文化评论者、政治大学传播学院兼任助理教授。关注视角是从大众文化如电影、动漫、文学等解读中国、日本与台湾的历史与社会,此前作品以中国现场出发,希望文字耕耘能随关注视角渐次丰收。近年作品履历:《拆哪,我在这样的中国》(获2011年金鼎奖)、《中国课》(获2012年《亚洲周刊》年度好书)、《拆哪,中国的大片时代》(获选2018年德国法兰克福书展台湾馆展书),最新作品为《从北斋到吉卜力》(2019)。

来源:联合新闻网