七、被党除名的王若水进一步就异化问题反驳胡乔木

胡乔木、邓力群对《为人道主义辩护》这本书保持缄默。也许,对他们来说,这是聪明办法,因为反驳未必那么容易,而且会使这本书的读者大大增加。但是,他们找到了别的报复办法。如前文提到,在1987年反对“资产阶级自由化”的运动中,继胡耀邦下台和刘宾雁、方励之、王若望被开除出党之后,中央纪律检查委员会在8月26日做出决定,要《人民日报》党组织劝告王若水退党;如果他拒绝,就予以除名。中纪委所列出的王若水的几条主要“罪过”是:多次发表文章和讲话,反对坚持四项基本原则,鼓吹资产阶级自由化;宣扬社会主义还有异化,说社会主义国家的主要危险是执政的共产党异化为“与工人阶级对立的异化势力”;宣扬“资产阶级人道主义观点”;以及在《人民日报》任职期间,在报纸上发表了一些错误文章,包括发表周扬文章。

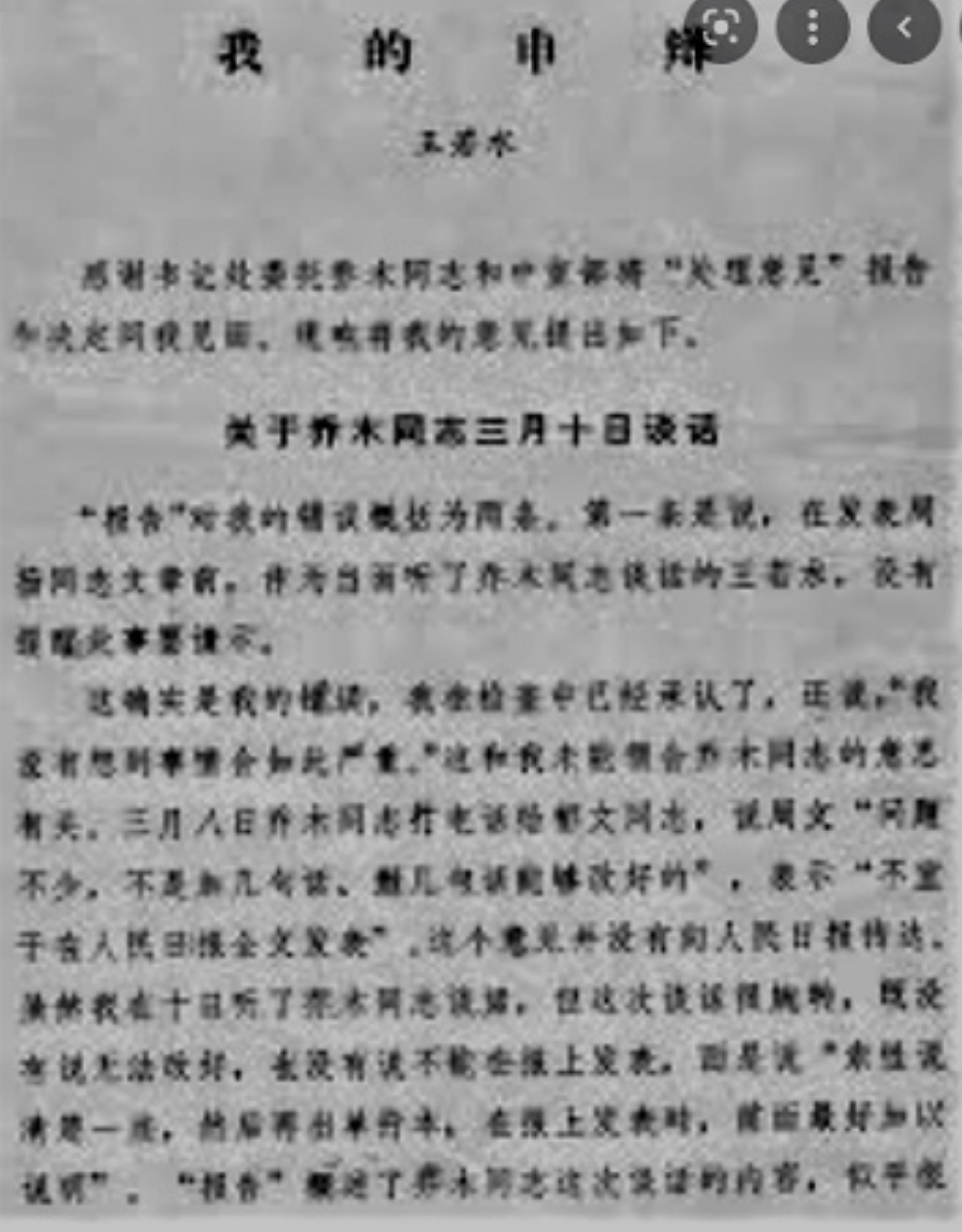

王若水向党中央提出申诉,逐条批驳了中纪委的决定,但是没有得到回答。王若水觉得他已对这个党失望了——无情的现实把他青年时期的理想扯得粉碎。他有时夜晚从睡梦中醒来,痛苦地问自己:“难道这就是无数先烈为之流血牺牲,我也为之奋斗的社会主义新中国?”这种心情曾反映在他于1985年写的〈智慧的痛苦〉一文中。王若水于1989年在香港三联书店出版(原是人民文学出版社约的稿,但他们后来拖延不出)的另一本文集,书名就叫《智慧的痛苦》。

1988年,不再是中共党员的王若水,在批驳中纪委决定的同时,开始进一步就异化问题发表反驳文章:〈个人崇拜和思想异化〉发表于1988年第十期的《书林》杂志;〈论人的本质和社会关系〉和〈社会主义没有异化吗?〉发表于他和朋友合办的《新启蒙》丛刊上(分别在第 二 辑,1988年;及第四辑,1989年)。王若水终于答复了胡乔木对他的所有批判。

在〈个人崇拜和思想异化〉中,王若水反驳了胡乔木说的不能把个人崇拜“同宗教信仰相提并论”的说法。王说:毛泽东曾批评教条主义是把马列主义当作“宗教教条”看待,邓小平在八大的报告也把个人崇拜说成是“对于个人的神化”,人们没有听说过胡乔木对此表示过不同意见。那么为甚么不能把个人崇拜同宗教相提并论呢?为甚么不能说个人崇拜和宗教一样都是异化呢?胡乔木还把个人崇拜的原因归结为毛泽东的不谨慎和脱离群众,还有党对社会主义时期阶级斗争问题的认识不成熟。王说这也是很费解的。毛泽东变得不谨慎和脱离群众了,那么他在群众中的威信理应降低,为甚么反而产生了个人崇拜呢?至于党对社会主义时期阶级斗争问题的认识,在1956年八大时一度是比较正确的,后来才陷于错误。这不是毛泽东受全党影响,而是全党受毛泽东影响。全党之所以接受了毛泽东的错误的阶级斗争观念,是因为对毛盲目崇拜。所以,个人崇拜是全党在阶级斗争问题上陷于错误的原因,而不是后者的结果。王若水指责胡乔木这恰恰是违反了历史唯物主义。

胡乔木指责王若水他们“把社会主义同资本主义混为一谈”,否认从资本主义到社会主义是一次根本性的“飞跃”。王若水在〈社会主义社会没有异化吗?〉一文中评论说:其实,中国社会主义制度固然是新的,但它必然带有它所脱胎出来的半封建社会(还不是资本主义社会)的痕迹。社会主义社会有没有异化的问题,必须靠对社会现实的分析来解决。一个基本事实是:社会主义社会还要保留和发展商品经济,因此就有商品拜物教,这就是一种异化。

胡乔木说,如果说异化是合乎规律的,又提出克服异化,这就是自相矛盾,因为规律是不可以克服的。对此,王若水以其人之道还治其人之身,问道:阶级社会的产生和阶级斗争是不是规律?如果是,共产主义者为甚么要为消灭阶级而斗争?理由很简单,阶级的产生和消灭都是合乎规律的,阶级社会在一定历史条件下产生,又在一定历史条件下消亡。我们现在不能完全消灭异化,因为产生异化的条件还存在,但是这不意味着我们不能采取措施去减少异化现象。如“文革”,就是可以避免的。

按照胡乔木的逻辑,社会主义社会中存在着“普通的缺点和不合理现象”,但这些不是异化;只有“足以毁灭社会主义制度的‘灾变’”才是异化,但是这种灾变“并不存在”。王若水驳斥说,且不说这种对异化的解释的错误,人们可以问: “文革”是不是足以毁灭社会主义制度的“灾变”?胡乔木必须否认“文革”有这样大的危险性,否则就不能否认社会主义社会有异化。

胡乔木给王若水他们关于异化的观点所下的政治结论是:它“具有模糊的但是又相当固定的反现实倾向,又具有可以到处乱套的抽象形式,可以把社会上的一切消极现象都归罪于社会主义制度或社会主义社会的领导力量,把反对的目标集中于党和政府的领导”。王若水说:这个话的实际含义就是“反党反社会主义”,但这种帽子是吓不倒人的。什么叫“反现实”?难道现实的都是合理的?难道像贫穷、愚昧、落后、犯罪、污染、官僚主义、以权谋私、贪污浪费、腐化堕落这样的现实也反不得?难道中央高度集权的管理体制、大锅饭、党政不分等等这样的现实也不能碰吗?不要改革吗?套用胡乔木的话说,“反现实”这个用语,正是具有模糊的但是又相当固定的保守倾向,又具有可以到处乱套的抽象形式,可以压制对现实的一切批评和改革的尝试。但是,如果不改革,那就不管怎样空谈社会主义的优越性,怎样批判“社会主义异化论”,人民是不会信任共产党的领导的,这样社会主义事业真是没有前途的。

在〈论人的本质与社会关系〉一文中,王若水探讨了马克思说的人的本质在其现实性上是“一切社会关系的总和”这个命题的含义。在批评王若水等人的文章中,这句话是引证得最多的,胡乔木的论证也是以这句话为基础。王若水指出,马克思的下一句话是批评费尔巴哈没有“对这种现实的本质进行批判”。这是什么意思呢?为甚么要批判人的本质呢?马克思的意思是,人的本质只有在社会关系中才能实现,这就是人的“现实的本质”。但社会关系也会异化,因而使得人的本质也产生异化,使人不成其为人。人的真正本质是自由自觉的活动(这是马克思在《哲学手稿》中论证的),但人的现实的本质不一定符合这种真正的本质,所以马克思认为要批判这种本质,并进而推翻一切压迫人、侮辱人、蔑视人,使人不成其为人的社会关系,这就是革命。把人的本质说成是受一定社会关系决定的,从而认为完全可以从后者出发来说明前者,这种观点,实质上和十八世纪法国唯物主义者说的“人是环境的产物”没有根本的不同,都是否认了人的主体性。人性不是历史中的纯被动因素。如果既定的社会关系完全决定了人的本质,那么怎么谈得上改变社会关系呢?也许有人会回答说,这是因为生产关系束缚了生产力。但是,人就是最主要的生产力,束缚了生产力就是束缚了人。如果他们的本质已由生产关系所决定,他们又怎会感到这种束缚呢?

王若水本人自认,总的来说,他对这三篇文章要比对他最初写的那篇长文要满意一些,特别是〈论人的本质和社会关系〉一文比较多地从正面表达了他的观点。

有意思的是,尽管在胡乔木的文章发表后,出现了几百篇响应的文章,可是王若水的反批评文章出来后,却没有什么人出来批驳或商榷。据说,胡乔木曾授意邢贲思写文章驳王,邢婉言拒绝了。胡乔木又不愿意自己出面发表文章,于是又一次施用他最聪明的办法—保持缄默。显然,他已意识到,他的反驳只会更加引起人们对王若水的文章的注意。但发表王若水文章的《书林》和《新启蒙》也付出了代价—两种刊物都被戴上“自由化”的罪名而先后被迫停刊了。

(未完待续)