2024年8月4日

编者按:大饥荒年代发生在甘肃天水的“星火”案,是中国当代社会抗争史上英勇的一页,兰州大学以张春元为首的《星火》发起者和志同道合者,摒弃了传统的上书形式,直接撰文批判独裁统治,揭露大饥荒的成因,并呼吁和平、民主的社会主义。为此他们也付出了巨大的代价,其中张春元、杜映华、林昭壮烈牺牲,顾雁、向承鉴、苗庆久分别获十七、十八、二十年长刑。

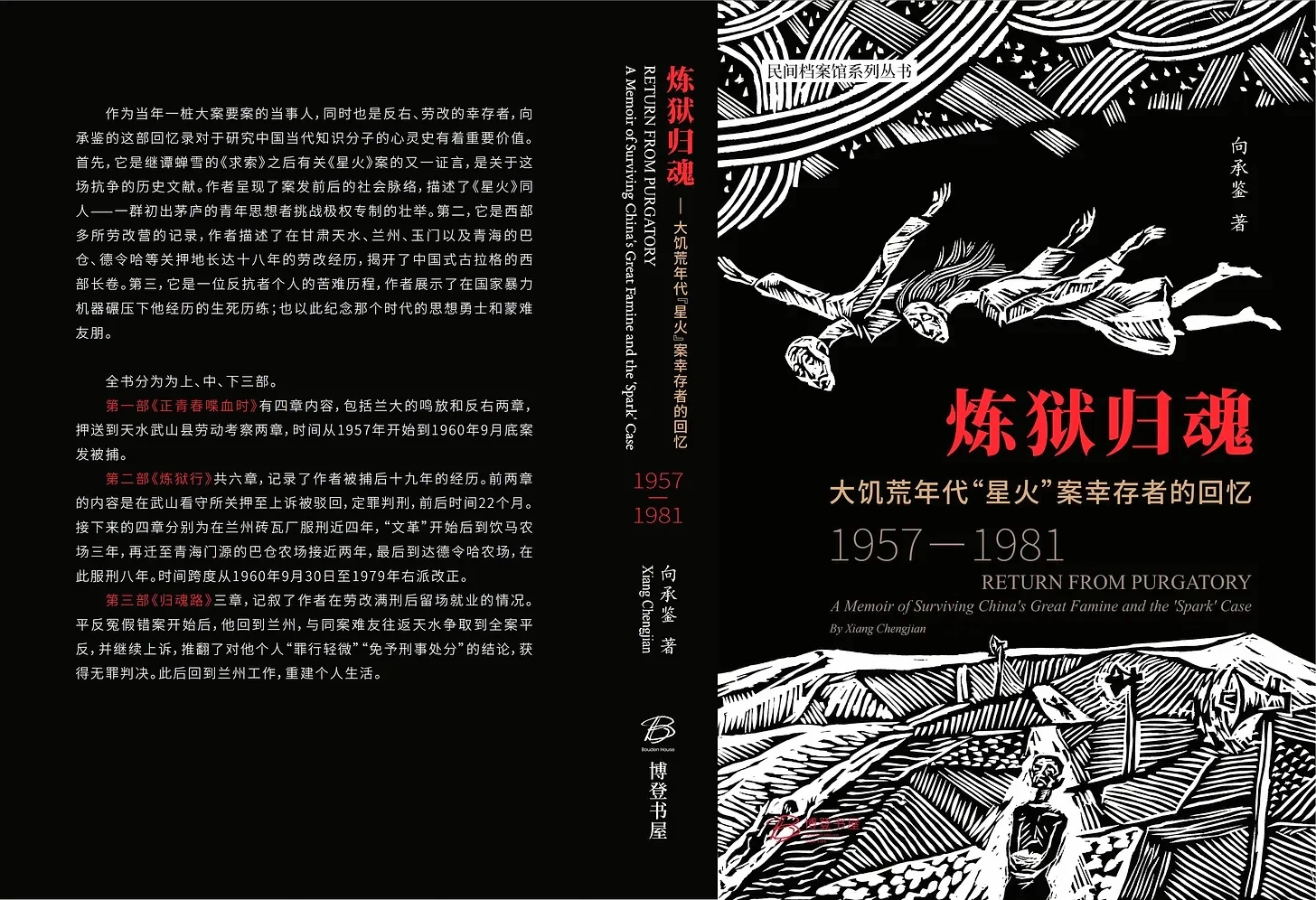

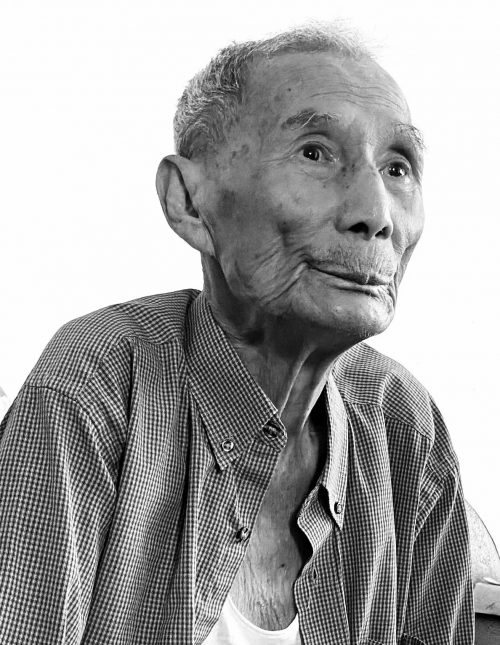

有关“星火”案,目前已经出版的有谭蝉雪《星火:兰州大学“右派反革命集团案”纪实》,今年由博登书屋在纽约推出的《炼狱归魂——大饥荒年代“星火”案幸存者的回忆》,是第二部相关作品。作者向承鉴,《星火》刊物的主要撰稿人和刻印者之一,他呈现了案发前后的社会脉络,并描写了自己在天水、兰州和青海巴仓、德令哈长达十八年的劳改经历。

本书也是“民间档案馆系列丛书”的第一本,艾晓明为该书撰写了长篇序言,深入阐述了该书作为幸存者证言的认识价值。今天有志于社会改变的青年,应该读读这本书,从而了解暴政何以形成,而反抗者的勇气和道德力量来自何处。

《炼狱归魂——大饥荒年代“星火”案幸存者的回忆(1957-1981)》,作者向承鉴,是当年兰州大学“右派反革命集团案”的当事人。1960年,亲历大饥荒的惨烈后果,被发配在天水武山农村“劳动考查”的兰州大学右派学生,自印刊物《星火》,揭露极权罪恶,发起抗争行动。这部回忆录的部分章节,曾收入到《星火》幸存者谭蝉雪的《星火——兰州大学“右派反革命集团案”纪实》○1 一书中,初稿曾分章载于香港中文大学民间历史网页;○2今年由博登书屋正式出版。

全书分为为上、中、下三部,共十三章,超过三十五万字。

第一部《正青春喋血时》有四章内容,包括兰大的鸣放和反右两章,押送到天水武山县劳动考查两章,时间从1957年开始到1960年9月底案发被捕。

第二部《炼狱行》共六章,记录了作者被捕后十九年的经历。前两章的内容是在武山看守所关押至上诉被驳回,定罪判刑,前后时间二十二个月。接下来的四章分别为在兰州砖瓦厂服刑近四年,“文革”开始后到饮马农场三年,再迁至青海门源的巴仓农场接近两年,最后到达德令哈农场,在此服刑八年。时间跨度从1960年9月30日至1979年右派改正。

第三部《归魂路》三章,记叙了作者在劳改满刑后留场就业的情况。平反冤假错案开始后,他回到兰州,与同案难友往返天水争取到全案平反,并继续上诉,推翻了对他个人“罪行轻微”“免予刑事处分”的结论,获得无罪判决。此后回到兰州工作,重建个人生活。

作为当年一桩大案要案的当事人,同时也是反右、劳改的幸存者,向承鉴的回忆对于研究当代知识分子的心灵史有着重要价值。首先,它是继谭蝉雪的《求索》之后有关《星火》案的又一证言,是关于这场抗争的历史文献。作者呈现了案发前后的社会脉络,描述了《星火》同人——一群初出茅庐的青年思想者挑战极权专制的壮举。第二,它是西部多所劳改营的记录,作者描述了在甘肃、青海等地长达十八年的劳改经历,展开了了一幅中国式古拉格的西部长卷。第三,它是一位反抗者的心灵史,在国家机器的暴力碾压下,作者以坚韧的意志存活下来,并完成了他对那个时代的宣判。

展读这部回忆录,犹如进入通向黑暗时代的隧道。这一切首先是从1957年反右运动开始的。

一、学府暴政——兰大反右之殇

1957年鸣放时期,向承鉴年方十八,时值大学一年级下学期。他响应党的号召参加鸣放,还被选为班里鸣放委员会的委员。当时所提的意见,在高校中也有普遍性,如赞成“教授治校”,对大字报中暴露出来的某校领导作风败坏提出批评……反右期间,这些言论被恶意扭曲,成了“向党进攻”,甚至夸大为“要杀共产党”。如此,他经历了有团省委宣传部部长指导下的班级批斗会,被兰大党委“点将台”点名划右……青春喋血,苦难命运由此拉开序幕。

在向承鉴的反右经历中,呈现了那个时代怎样的面向呢?

从今天的标准来看,向承鉴和他的学友们当年所提意见不要说都是正确的,即使有错误,也完全符合整风中“有则改之,无则加勉”的原则。值得深思的并不在于这些意见的是非本身,而是在于,鸣放到反右这个急转弯,它出尔反尔,不合情理;这种全然反理性的政治实践,却怎么变成了人们普遍接受的现实?它的实质是什么,意义在哪里?

从反右运动的发起者和组织者来看,右派的命运是事先注定的。无论这些右派学生是否真的“反党”,他们早就被预设为反党分子了。大专院校在每个地区都是整风的重点场所,兰州大学在甘肃是首屈一指的重点院校,而向承鉴所在的化学系,在甘肃省的整风“反右”中,则是重中之重。《人民日报》那篇反右的冲锋号——6月8日社论《这是为什么》发表后不到十天,在1957年的6月17、18日,甘肃省委由张仲良、常志修召开会议,检查了兰大和西北师范学院的整风工作,并向中央办公厅做了如下汇报,其中已经定下来右派学生的人数比例:

兰大的情况是:右派分子以副校长陈思伟(九三)及化学系主任左宗其(陈的爱人)为首想夺取学校的领导权,认为校长林迪生(党员)无能力,是奴才,教务长陆绒林(校党委委员)是宗派主义者。他们主张学校并系,企图把党员系主任给并掉。十六日陈带了三个学生去西安要求派教授来兰大,以便扩大自己的势力。兰大的师生人员情况是:助教以上共有二○六人,其中左派占百分之八点七强,中间派占百分之七十一点八强,右派占百分之十九点四强。学生共有一五一九人,其中左派占百分之二十四点四,中间派占百分之六十二点六,右派占百分之十三。○3

在向承鉴的回忆中,兰大的鸣放正是从陈时伟传达当年最高国务会议精神开始的,主持这个会议的就是毛泽东主席。经过层层动员,甚至上升到对待党的态度这个高度,学生们才积极投入到整风运动中。结果,陈时伟成了兰大反右的第一个牺牲品,向承鉴也属首批被划为右派的二十个学生之一。按照上述汇报,兰州大学已经划出了将近二百的右派学生。这也就是向承鉴所说的,参加了两周的鸣放,决定了一生的命运。

这场疾风暴雨突如其来,年轻学生怎么会认罪呢?的确,在相对安稳和宽松的政治环境下,今天的读者无法理解一个正常的学人,怎么能够失去尊严和傲骨,接受自我批判和羞辱。

然而回到当年的历史环境,就能明白,反右全然不是会议和文件中的思想观念之争,而是在所有人群中展开的言论入罪实践,是一场波及全国各阶层的强迫认罪运动。在这里,针对单位里任何领导或者具体工作的批评都可以成为罪状,如果有伸张公民权利的意见以及其他政治性言论,那就更是弥天大罪。当年同样被划为右派的大学生陶渭熊,将这一时期的高校内反右称之为“学府暴政”,其特征之一就是:校园完全变成了审判罪犯的场所:

反右时学校就是法院。每个系科、每个年级、每个班都是审判庭,都可以对学生进行审讯、逼供、量刑、定罪。而这样的审判,不需公安机关的侦查取证,不需检察院提起公诉,不需要律师辩护,更不准个人申辩,也没得正式的判决书;一句话,不需要任何司法程序,只需党委、党总支、党支部、党小组,甚至党员个人认定某学生是右派分子,就可以对他实施一系列的非法审判。○4

为了迫使学生和教师自承右派的角色,将自己人格化为新生的阶级敌人,从而证实高层反右的必要性,各种精神和肉体的迫害随之而来。陶渭熊将这个有组织、程序化的强迫认罪概括为八点:

大字报围攻

批判斗争

非法搜查

监视、隔离

栽赃陷害

道德审判

党的判决书

对未成年人的审判

在这一系列通过行政力量来贯彻执行的“猎巫”行动中,向承鉴,这个来自工农家庭的单纯学生,如他的兰大难友一样,陷入了荒谬的处境。如果他真心反党,这可以说是一场悲剧;可是他不仅不反党,而且对党有着全身心的情感认同。根据共产党的阶级路线,他出身贫困家庭,这类家庭属于党的阶级基础。党在他的心中,正如歌中的比喻,是穷苦人民的救星。他在班级批判会上如此反驳说:

交代“我要杀共产党”吗?这话我没说过,谁说了谁交代,与我无关。我不是精神病患者,没神经错乱。我家世代贫农,我自幼逃荒要饭,是共产党救了我和我全家。解放后我是全县第一任少先队长,我姐是全县第一个共青团员;我从中学到大学一直享受助学金,对共产党只有感激。世上没有无缘无故的恨,我对共产党恨从何而来?

没有人回答向承鉴的问题,相反,同情他、拒绝揭发的朋友如冯淑筠等人,相继被划为右派。仇恨宣传使年轻人分裂,右派学生顶着莫须有的罪名,被孤立、唾弃,落入仇恨和鄙视的陷阱。当年的报纸宣传,反右的调门日益增高,语言暴力和人格侮辱花样翻新,由这种舆论煽动起来的强迫认罪,把寝室也变成了囚笼。向承鉴描写了他的处境:

我的床四周,靠墙的一面贴着各种标语、口号;其他三面用绳子拦住,绳上挂满条幅。在我头部位置,条幅上写着“彻底砸烂右派分子向承鉴的狗头!”

整个拐角楼像座墓地,宿舍就像灵堂。每晚上床睡觉,我只能掀开这些白纸幡帐钻进去。我感觉就像睡在棺材里,自己成了一具活尸。

批斗会从连续三个小时,到持续了三个月的疲劳战:

先叫我站着交代,一站就是七八小时。待到马上要栽倒,才叫坐着写交代。我不知交代什么,写什么。我愿意交代我的任何罪行,但无法对上吕的“口供”。左派们对我的耳膜吼,推我的座椅,搡我的身体,擂我面前的书桌,没有分秒不停歇。即使我抖擞精神,尽最大意志去写交代,头脑已经不听使唤。笔尖刚要接触纸面,眼前一黑,笔尖重重戳在纸上。笔尖弯了,颈椎像是断了,头颅以自由落体的运动形式砸到桌面上。“嘭”的一声,我已无法写出最简单的“一”字来。

在这样的精神和肉体折磨下,向承鉴直接去了派出所,要求将他收留送去监狱;他甚至想到一死了之。尽管如此,他并没有认罪。熬到1958年6月,他被划为极右,处罚为保留学籍,劳动考查。

这是向承鉴与那一代右派学生的成年仪式:

1957年是我人生的分水岭,我是反右运动的受害者之一。我当时还年轻,并非真的理解了争取自由民主。“东邻失火,殃及池鱼”,我不过是鱼池里一条很小的鱼。反右过后,我才意识到这场运动的严重性。

以向承鉴的大学经历为例,我们从这场成年仪式里看到了什么?

假如我们说土改、工商业改造等运动,涉及到对土地、私营企业的剥夺,那么就高校反右来说,被剥夺的并没有具体的物质财富。那么,反右的目的是要争夺党对学校的领导权、控制权吗?我认为也不是,因为这些权力本来就在执政党手里。它不曾被夺走,更没有受到普遍的挑战。即使是主张“教授治校”,也仅仅是意见而已。倘若真的实现了教授治校,党群关系不是会更好吗?那么,是要巩固党的思想影响力?或许是,但从向承鉴的自辩中已经可以看出,他对党的思想是多么拥戴、情感上又是多么认同!在他以及那一代青年学生那里,有几人不认为自己是党的儿女,哪里有多少人在反党?而且,他们那么踊跃地参与鸣放,不正是在追随党,响应党,从而证明了党在意识形态领域的强大影响力吗?

既然如此,还要搞这个反右干什么?

是的,如上设问,只是出于常识的假设。反右的发起,不是来自这种常人和常识的逻辑。要回答反右的目的,不能仅看当时报纸上是怎么宣传的,也不能站在统治者的立场上去同理他对国际形势的隐忧以及权力受到威胁的心理。因为,那种威胁与其说是真实存在,不如说是极权者内心的恐怖想象,是基于阶级斗争理论的虚妄推断。在彻底改变了农村、城市的所有制结构之后,在一次又一次的镇压和清洗之后,反右确定了新的目标,那就是在思想上确立专制。用毛泽东的话来说:

阶级敌人是一定要寻找机会表现他们自己的。他们对于亡国、共产是不甘心的。不管共产党怎样事先警告,把根本战略方针公开告诉自己的敌人,敌人还要进攻的。阶级斗争是客观存在,不依人的意志为转移的。○5

在这段话中,毛泽东十分明确,所谓阶级敌人,即那些“对于亡国、共产”不甘心的人。这适用于所有那些在土地改革、镇反和肃反运动中被无情镇压的人,也必然将其受害人以及各种程度上的异议者包括在内。在下面这段话中,他尤其明确地将思想言论划入犯罪范畴:

资产阶级右派就是前面说的反共反人民反社会主义的资产阶级反动派,这是科学的合乎实际情况的说明。这是一小撮人,民主党派、知识分子、资本家、青年学生里都有,共产党、青年团里面也有,在这次大风浪中表现出来了。他们人数极少,在民主党派中,特别在某几个民主党派中却有力量,不可轻视。这种人不但有言论,而且有行动,他们是有罪的,“言者无罪”对他们不适用。○6

反右要达到的思想统一,具体来说就是对最高统治者个人意志的全面顺服。任何批评意见,甚至沉默都被当作是挑战权力。所谓“打退资产阶级右派的猖狂进攻”,以战争术语表达了建立思想权威的迫切性。

换个比喻,也可以说,高校反右如同一场极权政治下的服从性训练。它不是因为发生了鸣放而必须反右,而是因为必须既鸣放又反右,用“引蛇出洞,聚而歼之”这种翻手为云覆手为雨的方式,来达成权力意志对青年一代以及知识分子的绝对控制。反右的伟大胜利是以这种控制的圆满来达成的,通过强迫认罪以及内部控制、开除学籍、降职降薪到劳动教养等一系列不同层级的惩罚手段,它完成了新一轮的阶级分层,重塑了校园的人际关系和文化心理。向承鉴写道:

同学间友爱、和谐的氛围没有了,代之以冷漠、猜疑和互相戒备。坦诚活泼的交流和辩论没有了,代之以沉默寡言和见风使舵。公平竞争、积极向上的学风没有了,代之以政治红是唯一的香饽饽。

以上说到服从性训练,我最初是在2022年4月一篇有关上海防疫的网文中读到的。在网上查找,这个概念一般并非用于分析社会现象——的确,除了奴隶社会,哪有向所有成员要求思想行为的绝对服从呢?这个概念通常是用来说明对狗的训练。狗,作为人的宠物和人为了达到某种功利目的的工具(例如作为工作犬或者商业犬),它必须习得服从,才能和主人缔结良好关系,从而按照主人使令行事。对狗来说,无所谓善恶对错,忠诚就是美德。主人有了这样的忠犬,它可以完成人力不及的事情,包括探雷试毒,赴汤蹈火。

同理,极权统治者要控制社会每一成员的思想和行为,使个人成为驯服工具,必定不容其辨别是非。反右是1949年后第一次大规模的思想服从性训练,其一,它训练了各级党政机构对领袖意志的执行力,不仅是党政合一,以党代政,而且是以党代法,党的政策文件具有法律效力。其二,它训练了各阶层民众对领袖意志的绝对服从。领袖就是党的最高意志,各级单位的领导干部也即党的化身。通过反右的规训与惩罚,这个由上及下的一元化权力系统被牢固地确立下来,它不仅不容置疑,而且还需要人们不断发挥斗争性来确保与党同仇敌忾;这种态度才叫捍卫无产阶级专政。其三,它通过出尔反尔的政治转向,训练骨干力量的绝对忠诚,并委以重任。如此,政治运动得以经常化和持续,他们保证了党的意志上下畅通。

正如向承鉴所看到的,经过反右,在高等学府不可能再有知识分子的独立思考,更不用说人格尊严。得以留校任教的只能是那些服从性最好的人,简言之,奴性,这就是极权政治所需要的能力和品质。右派学生成为一道受惩戒的风景,他们不仅被批判,连助学金也被扣除,最后学业中断。有的人被捕,送劳改、劳教;最轻的也是保留学籍,先送到农村监督劳动。

兰州大学的教师和学生总数不过两千,被划右派二百余人,达到百分之十。回顾这一刻,向承鉴称之为中华民族历史的巨变时刻:“它使许多人消失,使这个民族积极正派的精神品格荡然无存。”这是从受害者角度看到的巨变,反过来则可以说,这是反右取得的巨大胜利,它是对人的自由意志的胜利,也是煽动仇恨的胜利。它证明,通过言论入罪可以确保思想专制,高等学府终于沦为一个背离理性和逻辑的世界。被标记为右派的人,无论认罪与否,都被逐出了正常的生活轨道,落入到命运的黑洞。

注释:

○1 有关“星火”一案,谭蝉雪先出版了《求索:兰州大学“右派反革命集团案”记实》(香港天马出版有限公司,2010年)。该书的修订版见谭蝉雪《星火——兰州大学“右派反革命集团案”纪实》,国史出版社,2016年第1版。本文引用的是修订版的电子版。

○2 向承鉴:《炼狱归魂》。

现在香港中文大学“民间历史”网站已经停止更新,相关文库还能保存多久,已经难以预料。

○3 《情况简报(整风专辑)汇编(一)》,第59页。见宋永毅主编:《反右絕密文件》第1卷,國史出版社,2015年第1版(电子版)。

○4 陶渭熊:《反右运动中的学府暴政》。

○5 毛泽东为《人民日报》写的社论:《文汇报的资产阶级方向应当批判》。

○6 同上。

(未完待续)

来源:波士顿书评