有时我的生命在黑暗中睁开眼睛。

感觉是好像有大批群众涌过街道

正在盲目和不安中迈向一个奇迹

同时我依然站立着没有被人看到。

……

——特朗斯特罗默《垂怜经》

呜呼哀哉,易卜生主义!

哀其不幸,生于动荡不安之世!

哀其早夭,殁于民族危亡之时!

* * *

近代的世界舞台上,各种主义像幽灵一样连续不断粉墨登场让人目不暇给。有些主义风靡全球,大行其道,而有些主义默默无闻,不为人注意,甚至已经销声匿迹。易卜生主义无疑属于后者,也可能是其中最鲜为人知者。

我在题头引用了瑞典诗人特朗斯特罗默诗作《垂怜经》中的一段,因为在我看来,盛行于世界的各种主义就如“正在盲目和不安中走向一个奇迹”的那群人,而易卜生主义就是“没有被人看到”的那个人。其人已逝,不可悲乎?

诗名《垂怜经》,就说明这是一首哀歌。

我酝酿这篇祭文其实已经数年,每思及此,悲从心生,就有如独自步入一个墓园的凄清角落,而故人的墓碑前花叶凋零,荒草萋萋,已经很多年无人祭奠了。

* * *

回顾易卜生主义在中国的命运,常让我唏嘘不已。

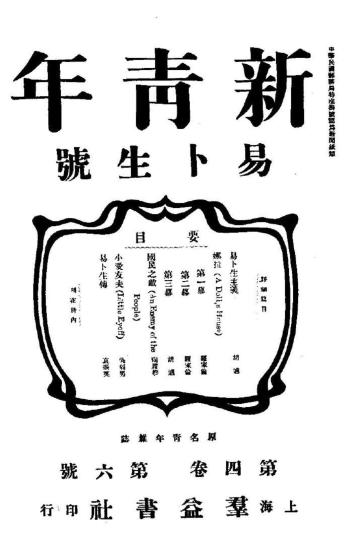

谁还记得,整整一百年前,在一九一八年六月出版的《新青年》“易卜生号”上,先哲胡适先生曾发表《易卜生主义》一文,大力推荐这种主义?《新青年》在当时的所谓新文化运动中是一份领军刊物,旨在传播新思想新文学新主义,刊行全中国,所以这期“易卜生号”也广为传播,胡适先生这篇文章在读者中也产生了重大影响。一时之间,易卜生主义成了很多年轻人的人生指南,尤其受到追求个性解放婚姻自由的女性的青睐。作家茅盾先生在一九二五年发表的《谭谭》一文中曾写道:“易卜生和我国近年来震动全国的‘新文化运动’是有一种非同等闲的关系;六七年前,《新青年》出‘易卜生号’曾把这位北欧的大文豪作为文学革命、妇女解放、反抗传统思想……的象征。那时候,易卜生这个名儿,萦绕于青年的胸中,传述于青年的口头,不亚于今日之下的马克司和列宁”。

由此可见那时的易卜生,曾经是多么风光!那时的易卜生主义,曾经是多么让人追捧!

易卜生成了当时在中国知名度超越很多其他西方文学家的作家,一度几乎是独占鳌头,甚至超过了莎士比亚或托尔斯泰,例如《新青年》就没有出过什么“莎士比亚号”或“托尔斯泰号”。再如和易卜生齐名、并称为现代戏剧之父的瑞典戏剧家斯特林堡,相比之下当时在中国就默默无闻。

但时过境迁,之后的数十年里,内乱外患民族危亡之时,民族主义国家主义占据了上风,之后是共产主义统治中国,集体主义压倒个人主义,易卜生主义就风光不再,没人提起了。

上世纪七十年代末八十年代初,中国有过所谓的思想解放,有过所谓的拨乱反正改革开放,时代氛围有了巨大的变化,一九七九年前后的北京西单民主墙运动,就仿佛在呼应着一九一九年前后的五四运动,重新为个性的解放打开了大门,甚至可以说那时中国进入了一个新的启蒙运动时期。易卜生一度重新得到关注。一九八四年中央戏剧学院导演系七九级学生毕业演出是易卜生的《培尔·金特》,这部剧作描写主人公培尔·金特一生追求自我确认的努力,打动了很多年轻观众,尤其是北京的大学生,演出轰动一时,连演几十场,可惜,八十年代的这场新启蒙运动,由于一九八九年的事变而半途而废。

从一九一八年胡适先生发表《易卜生主义》一文,整整一百年过去了,现在还有谁会谈论易卜生主义?易卜生的剧作已经很少有人读。虽然他的剧作偶尔还在大城市的剧场上演,也有个别研究生会拿易卜生戏剧做篇学位论文,但易卜生已经不再是人们熟悉甚至崇敬的伟人,易卜生主义也已经不再是人们指导自己人生实践的指南,早已被埋葬到历史坟墓中去了!

去年秋天我曾应邀到上海戏剧学院和中国人民大学讲课,就以“易卜生主义百年祭”为题。我问在座听课的研究生有谁读过易卜生的书,看过易卜生的戏剧,举手者寥寥无几。当然,知道什么是易卜生主义的学生就几乎没有了。

当人们“正在盲目和不安中迈向一个奇迹”、只顾狂热追求与时俱进的时候,一百年前胡适先生推崇的易卜生主义不合时宜了。谁还能“看到”那个落后于时代的人?

也许,就如人间万物,本来就都有兴盛衰亡。易卜生主义就算在五四时期是艳丽盛开的鲜花,最终也会衰败凋零。

难道我不该悲叹:呜呼哀哉,易卜生主义?!

* * *

其实,无可奈何花落去,易卜生主义已经过时,整个世界都是如此。

我想起一件往事:一九八六年我出国留学之前,当时美国好莱坞电影巨头之一环球电影公司到北京拍摄《末代皇帝》,总裁也到了北京。我的老朋友陈凯歌也在电影中客串了一个角色。这个总裁想结识一下中国文艺界年轻一代的后起之秀,就请陈凯歌约几个这方面的朋友到四川饭店吃饭,好像还有提携这些中国年轻艺术家的意思。陈凯歌把我也叫去了,还安排我坐在这个总裁旁边。其实我理解陈凯歌的用意,并不是因为我也算什么后起之秀,而是在座的后起之秀们大多英语不秀,而我英语还可以凑合,可以帮着做些翻译。席间环球总裁问我将来想做什么,有什么计划,或许也是想提携我一把吧。我如实告诉总裁,我即将去挪威奥斯陆大学戏剧学院攻读有关易卜生戏剧的学位。哪知这位总裁听了仰天大笑,然后带着嘲讽的口气,用英语对同来的美国人说:“瞧这个家伙(Look at this guy),他要到挪威去学习易卜生啦,哈哈哈哈哈……!”

从他轻蔑的口气和嘲讽的笑声里我可以听出,易卜生对他显然是早已过时的人物。现在谁还要学习易卜生戏剧?而我这个被他称为“家伙”的中国人,居然不识时务,没有巴结他这个总裁,到美国好莱坞去留学,却不远万里要到世界的一个偏僻角落挪威去学习易卜生,这难道不是一件让他忍不住哈哈大笑的愚蠢行为吗?

我当众受到羞辱,被称为“家伙”,但那时却没有用英语回击的能力,只能哑口无言,只能在心里默默用中文说,你好莱坞全部电影加起来,也抵不过一个易卜生啊!

这顿晚餐让我很不愉快,早早就告辞了。

多少年后,我已经不记得这顿晚餐时还有哪些人,还发生过什么事情,只有好莱坞环球总裁讥笑我的笑声仍响在我耳边,让我难以忘怀。

* * *

(未完待续)