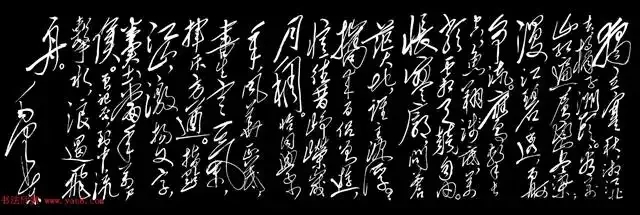

重审: 沁园春‧长沙 1925

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟。

官方【注释】

沁园春:词牌名,由东汉的沁水公主园得名。

橘子洲:在长沙附近的湘江中。

舸(ge3):大船。

同学少年:毛泽东于一九一三年至一九一八年就读于湖南第一师范学校。一九一八年毛和萧瑜、蔡和森等组织新民学会,开始了他早期的政治活动

遒(qiú):强劲。

遏(e4):阻止。

官方【题解】; 一九二五年秋,湖南省长赵恒惕再次通缉毛泽东。毛离开长沙去广州,这首词大概是离长沙时所作。

黄琉抉隐发微重审

大处着眼,即以“宜粗不宜细”的标尺来量度,这首词可算不错。它的抽象描写太多,全诗欠缺诗味,但它写出 “恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”这么几句表现年轻人意气风发、狂情奔放的诗句,允称难得。笔者也曾是年青人,年青时也曾充满错误,狂情奔放,可以说,我实在不想非议、攻打毛这首词,无奈几个好友啰啰嗦嗦,死活要我评论一下,只得姑且再细看一下各种吹捧毛这首词的文章,没料到那些谄媚吹拍太过肉麻、太荒诞不经,令人不由不气得拍案而起,痛感我们总不能永远“宜粗不宜细”, 痛感我们若任由那些荒诞不经的吹拍泛滥下去,中国就永远别指望扫清伪劣假货,一代代中国人注定要吃三聚青胺奶粉。养大头婴儿。

一)这首词的“怅”字不能当作不存在

这首词的上阕写长沙“万山红遍,层林尽染”,写湘江“漫江碧透,百舸争流”,写目力所及处“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,这算是美好之景还是凄惨之景呢?毫无疑问是美好之景,中国大陆出的吹拍文章亦全都说是美好之景。好!既然是美好之景,接着之句就应该是欢欣、赞美、希望美好之景如何更好等等,这是近现代诗学名家傅庚生讲过的大道理:“未宜情向东而景向西,情若此而景如彼,必求其匀称协调,而同趋并骛也。”(见《中国文学欣赏举隅》1983年版 第49页) 但毛这首词的接着之句却是失意苦闷、怅惘的“怅……”句,这就奇怪了,依据文气逻辑,毛 “怅”,亦即表示毛讨厌美好之景,毛很不满“万类霜天竞自由”。

毛很懂平仄,他所写的诗词大都循守格律,只有当格律朿缚他要表逹的意思时,他才勇悍犯规,比如他的《蝶恋花‧答李淑一》犯规押两韵,他看到而且想过如何只押一韵,因感觉实难改动(笔者很耐心斟酌过,也感实难改动)而决意犯规,这是该词发表时他作出了声明的。至于眼前这首《沁园春‧长沙》,词中的 “怅”字是仄声,在该处是犯规的,但毛不管,坚决用之,可见他当时确实失意、苦闷、怅惘,不宣泄出来就是骨梗在喉。

但面对美景,无任何原因交待就 “怅”起来,这就很怪诞,对于这一反常的怪诞的“怅”字,毛诗词的官方注析及吹拍者们大都诈傻扮懵不予理会,在笔者看过的三、四十本谄媚吹拍毛诗词的书中,它们大都当作“怅”字根本不存在,其中最混账的是郭沫若、他公然把全世界的人都当作白痴地把“怅寥廓”注解为“呵呵,真是辽阔呵!”(郭文刋于1966年1月20日《光明日报》) 有极个别的书的吹拍者感觉到这个“怅”字怪诞突兀,感觉到诈傻扮懵难以胡混过去,则东拉西扯解析道:要正确理解毛这首词,不能不注意作者写作它的时代背景,尤其要想到作者是怀抱革命激情的人物,这首词的写作时间是1925年,当时中国军伐混战,人民生活于水深火热之中,毛是目击这一国情而“怅……”

这一解析如果可以接受,中国文字还有什么内在涵义、内在逻辑可言?中国文字简直成了给权贵随意玩弄的妓女。依据中国文字的内在涵义、内在逻辑,毛倘真的是忧国忧民而“怅……”,该句语之前的诗句,就应该是:

鹰哭长空,鱼溷浑水,万类霜天不自由。

有人可能很不服气地说,写诗哀叹一个众所周知的时间点之民生惨酷,未必需要先描述一番民生如何惨酷。这话有点道理,好,我们就查看一下,1925年究竟是不是众所周知的民生特别悲惨的年份,1925年发生名震历史的事件是上海、青岛抗议工时过长、要求加薪的工人大罢工运动,因有示威工人被军警打死打伤,引至全国600多个城镇游行示威,抵制乃至烧毁日货、洋货抗议,该工人运动浸而成呼啸达半年的全国民众的“五‧卅”反帝运动,可以设想的,如果军伐混战,兵荒马乱,人人饿著肚子,谁会去游行示威?事实上,谁现在想找到一篇报道1925年如何军伐混战,民生如何悲惨的文章都难,由此可见,注解毛这首词的“怅……”是“怅” 军伐混战,民生悲惨,乃砌词诡辩。

再有,军伐混战和民生悲惨,明明没写入词中,如果可以用注析的方法硬生生塞入词中,那么1921-1923年毛暗中每月领取苏共支付的100元左右之活动经费,又1924年每月领取国民政府的薪资120元(毛几年前当北大图书管理员是月薪8元)是不是也可以、甚至更应该以注解方式塞入词中以供人民学习、欣赏?再有,当时蔡和森在巴黎来信教导毛要 “说恶话,行恶事,打恶战,争恶权,夺恶位,加入恶界,”➊ 显然也可以、甚至更应该以注解方式塞入词中以供人民学习、欣赏?又还有,就在毛写作该词的二十年代,毛除了家有娇妻杨开慧,还跟陶斯咏纵情淫嫖,爱得要生要死、如胶如漆,毛同时再又淫嫖了杨开慧的表妹杨开英, ➋这些为什么不一并以注解方式塞入词中,以表现毛苦闷、怅惘他之淫嫖要偷偷摸摸,不能爽快地主宰乳波臀浪之沉浮?

弄明白中国文字自有其内在涵义、内在逻辑,可见毛诗词的官方注析及吹拍者们的解析狗屁不通。那么该处毛的落笔原意是什么呢?他为什么对着美好之景要苦闷、怅惘呢?

要破解这一谜团,最简单又切合这首词的文字逻辑的解读是:毛确实讨厌、很不满中国“万类霜天竞自由。”这看似不可理喻,但天可怜见,早几年香港的武打名星成龙在澳洲惊天一叫,就让我们悚然醒悟到其中的诡异诀窍。成龙当时痛愤中国人是贱种、孬种,他激动呼喊“中国人是要管的!”他的呼喊震惊全世界,应该说,与毛“龙”相比,成龙只配称为毛毛虫,不过猫和虎毕竟同科,毛虫和龙同类,成龙发出之心声,弱弱地也和毛的心声同一频率同一波长,换而言之,毛就是认定 “中国人是要管的!”毛为此看着中国“万类霜天竞自由”,不禁便苦闷、伤感、怅惘。

如此解读完全符合全词的逻辑、文理,在词的下阕,你不可能找到推翻这一解读的字眼。再有,我们若联系毛一生的作为来想,则如此解读便更真切可信,更充分见证毛就是痛恨中国“万类霜天竞自由”,他不但铁了心认定“中国人是要管的!”,而且认定中共也要由他管!党不听他管则他不惜发动文革浩劫来毁党再造党。

但如此解读,说实在理据单薄了些,有点轻浮。尽管毛千真万确认定 “中国人是要由他来管的!”,但总不能说他的所有诗词文章都宣示了这一点。

解读要理据充份而又完全符合全词的逻辑、文理,还要经受得起历史检验,我们必须扎实地联系这首词的时代背景及作者当时的处境来考虑,以下是笔者认真下了一番苦功,查对了几十部巨著考订出来的:

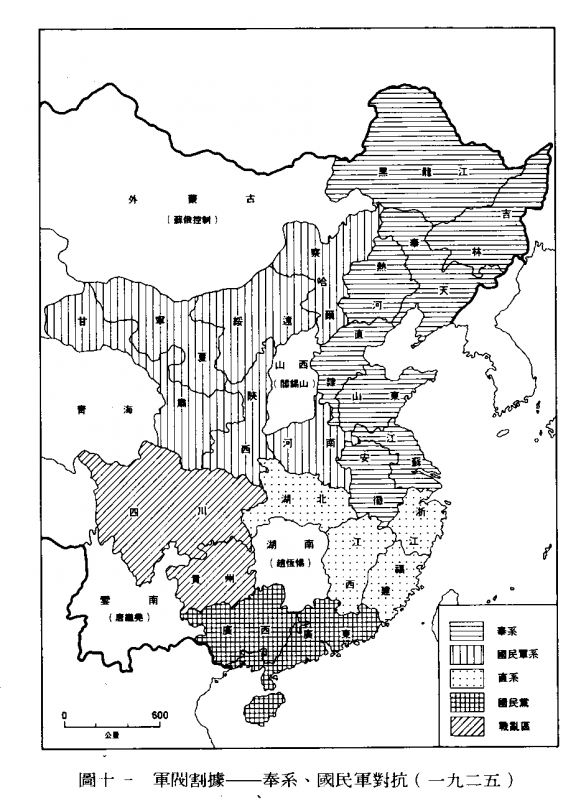

二) 《沁园春‧长沙》的写作背景查探

时代背景:自1912年孙中山让位给袁世凯,至1926年,是中国人在廿世纪上、中叶活得最自由、饥饿感最少的十几年,该十几年的最大特色是政潮汹涌不息,不断地换总统、换政府,为此北京中央政府软弱无力,各省军伐名义上仍听令北京,实际上各搞各的,至于广东则另立革命政府,与北京分庭抗礼。该十几年政府无力,人民自然就可放诞地谋生及自由地思想,期间并无大灾荒、大灾难等,人祸则只有过几次军伐混战,但仗打得不大,死伤的是丘八,浮沉的是政客,草民自然遭殃,但远谈不上无法安生。(以上详情请看汪林茂编著:《中国走向近代化的里程碑》、陈永森著《告别臣民的尝试》等等书。)

1925年3月,国民党领袖孙中山病逝,由汪精卫接任。3月底,蒋介石率军平定粤东; 5月底,爆发“五·卅”反帝大运动,浪潮撼动全国;6月,蒋介石率军敉平滇军、桂军在广东之叛乱,使广东安定,蒋成政坛冒起新星;7月1日,广东正式宣告成立中华民国政府,汪精卫出任主席。

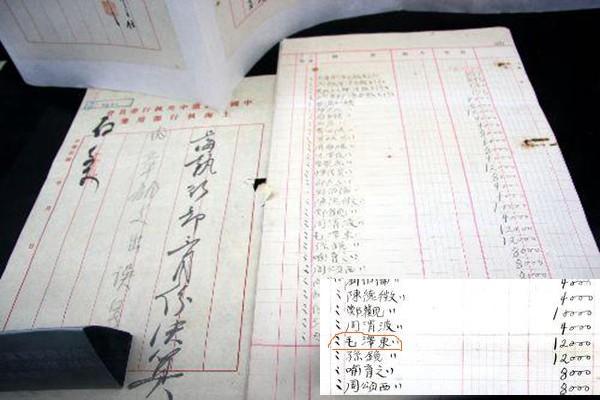

毛当时的际遇:毛以平民身份而崛起,原因是他在湖南发展共党组织很能干,很拼命,被陈独秀及共产国际派来指导中共革命的代表马林等激赏。毛鲤跃龙门于1923年。该年5月,马林调毛去上海中央工作,6月中共三大召开,毛本来反对 “共产党加入国民党”的共产国际指令,但该“指令”获中共三大大会通过,毛马上投机变调,表示支持,他得以取代张国焘而就任党的组织部长、陈独秀的秘书,他很快即参加国民党,因为是陈独秀的秘书,他随即接触名震天下的风云人物汪精卫、胡汉民、廖仲恺等,并为他们赏识。 1924年1月,毛为汪精卫提携参与国民党一中全会大会的筹备工作,成为大会“代表资格审查委员会”的五委员之一,他还执笔起草了《中国国民党对全国及海外全体党员解释革命策略之通告》。会中,孙中山钦定他为候补中央执委。会后,他在国民党上海执行部工作大半年,其间,毛懒理共产党的事,没给中共写过任何文章,只管狂热为国民党干活,他组建了国民党最大的支部之一——湖南支部。莫斯科的本意是中共加入国民党内工作,另要保持自己的独立性,绝不能忘记国、共不是一家人。但毛却认为国、共两党没有什么区别,他对莫斯科代表达林(Sergei Dalin)说过:“国民党过去是、现在也是无产阶级的党,共产国际应该承认它是一个支部……” 毛的做法迹近“变节”,在共产党内自然引起不满。毛的死党老友蔡和森对共产国际说:“在湖南,我们的组织失去了几乎所有的政治意义。所有的政治问题都由国民党的省党部来决定,而不是由共产党的省委员会决定。”另一个执著的劳工组织者邓中夏也说:“毛那时反对独立(于国民党)的工会运动。” 为此,毛在中共内部被抨击为“机会主义”、“右倾”等等,终被排斥出中央局,1925年初召开的“四大”代表名单上,毛被踢走。(参见“四大”档, 中央档案馆编:《中共中央档选集》, 1 ,第 328 , 335 -356 页;另可参看张戎:《毛泽东鲜为人知的故事》 P26,27 )

毛有“变节跳糟”效忠国民党之意,才狂热为国民党效力,但他生根之地在中共,他的根荄相纒的死党兄弟如蔡和森、易礼容、何叔衡、罗章龙、李立三、邓中夏、夏曦、柳直荀等等均为中共中坚分子,这使他不能像中共的一大代表陈公博、周佛海般轻易就转投国民党而斩断和中共的人脉及思想的纠纒,这种种导致他跟国民党上海执行部的头子叶楚伧合不来,磨擦日甚,毛给剌激得几乎精神崩溃,1924年年底他被迫辞职,毛想脚踏国、共两条船,但国、共分裂的暗潮越来越汹涌,以致毛两条船都踏空了,他身体骤然虚弱,大大消瘦。

1925年1月中旬他携妻带子回湖南板仓看岳母,2月6日,他回到韶山老屋“养病”,一住逹七个月。在该年 “五·卅”反帝大运动中,毛只在韶山地方有所活动,对“五·卅”及国、共两党在全国的行动,他只是窥测观望,并无参予。8月底,毛在湘潭农村指挥百余农民拿着锄头、棍棒强迫一土豪贱价卖粮,这等同破门强抢,土豪向省长赵恒愓告状,赵发出电报命令:“立即逮捕毛泽东,就地正法。”毛得朋友报信,紧急化装医生逃出韶山,抵长沙,应该逃去哪里?他踌躇间登临岳麓山、橘子洲,从而写下这篇《沁园春‧长沙》。李敏所著的《我的父亲毛泽东》记载:毛在长沙藏匿数日,于9月初南下继续逃亡,途中住店时因恐惧被缉查而把所写笔记全部焚毁……

搞清楚以上来龙去脉,毛的《沁园春· 长沙》中的 “怅”字是何意思,顿时明白如火,毛是面对“万类霜天竞自由”, 失意慨叹自己很不自由,要化装逃亡。他苦闷怅惘国共分裂难以弥合,自己该此行何去?他发问“谁主沉浮?”是问陈独秀(中共)将主沉浮,还是汪精卫(国民党)将主沉浮?如果说他之发问也包含问“当时军威赫赫的吴佩孚、冯玉祥、张作霖会否主沉浮”,未尝不可,但毛和吴、冯、张等在过去没有交往,毛绝不可能想到去投靠吴、冯、张等。在此使用“投靠”二字,和毛不甘屈居人下的天性没有矛盾,因为他这时还羽翼未硬,不能不暂且找门路“投靠”。

衡之实际,毛只身逃亡关头,写出“怅廖廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”的诗句,谈不上就有 “老子要来主沉浮”之意,不怕不识货,最怕货比货,请留意:蔡鄂叱咤风云当年,就写过这么一首诗:

《登岳麓山》

苍苍云树直参天,万水千山拜眼前。

环顾中原谁是主? 从容骑马上峰颠。

请问蔡鄂诗中的“谁是主?”是不是“谁主沉浮”之意?毛说出“谁主沉浮?”之后便无下文,又无动作,其问显然确实是怅惘、苦闷之问,至于蔡鄂说出“谁是主?”,接着就“从容骑马上峰颠”, 蔡分明就是一副顾盼自雄、舍我其谁的派头。单单拿两诗相比,蔡真是比毛英武、伟大得太多。蔡诗才真有“老子要来主沉浮”之气派。毛的“谁主沉浮?”,只能有“我应去投靠谁?是谁将主宰沉浮?”之意,因为千秋万世间,绝无哪一位人主在宣示“老子要来主沉浮”时,神气、语调是怅惘苦闷的。

百多年来,没有谁说蔡鄂有帝皇之志,原因是蔡鄂一直呼啸“护民国”、“护宪法”,直至病亡。至于毛,他只身逃亡时的怅惘苦闷之问,反而被曲解为顾盼自雄、主宰沉浮舍我其谁之威猛之问,原因很可理解,因为毛后来成就帝业了。作出此种曲解,在谄媚吹拍者方面,例必拒绝承认毛想做皇帝而说毛是要做“伟大领袖”,并例必诈傻扮懵,当作“怅”字根本不存在,或硬把“怅”字解作“深沉思虑”之意;至于反毛者也会作出此种曲解,则不是有意曲解而是粗心大意的无意误解,他们反毛,视毛为窃国蟊贼,自然没心思去细心研究国贼的垃圾诗词,他们把词中的“怅”字疏忽了,像批毛极勇猛的跨世纪的中国民主运动大旗手刘晓波,就犯了此错。(见刘晓波:《昨日小延安,今日大中国——毛泽东批判》)

应该指出、也应该承认,毛天性不甘人下,很有帝王之志,但我们不能因此认为他一出娘胎就想着做皇帝,笔者认真查对过,毛有帝王之念,应该是在1936年长征途中篡夺(“篡夺”是精准用语,详见何方的巨著《党史笔记》)周恩来的掌军之权以后,亦即在1925年秋他根本未想过做皇帝。最有力的证据是:1927年尾毛落草井岗山为山大王之后,中共湘南特委代表周鲁在1928年3月只身来到井岗山,宣告中共中央已撤销毛的党内高职,改任为师长,叫他把部队交给何挺颕,毛没有把周鲁立即宰了,而是服从周鲁(参看《毛泽东年谱》第252至253页)。其后,李立三路线肆虐,毛又乖乖服从,率军去攻打长沙而输了个狗吃屎(杨开慧就因毛攻打长沙而遭湖南省长何键枪毙),再后来在中央苏区他几度浮沉,失去军权,他又都是服从的,其时他若真有了帝王之心,绝不会如此之乖。

如果这首词铁板钉钉写于1925年秋天,以上解读应该是精准无误的 ,但再细心琢磨,这首词不可能写于1925年秋天,若真的不是写于1925年秋,以上解读仍须全部推翻。

(未完待续)