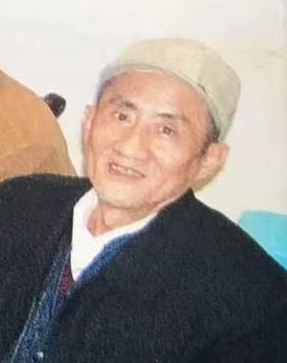

听闻刘建安先生去世是2023年的元宵节,他本准备在那年简单筹办一下七十岁的寿宴,不曾想朋友们接到的却是他因病不治的噩耗。

刘建安,湖南益阳人,一个在湖湘文化圈里横冲直撞的怪咖,一个让人又敬又气的刺头。恢复高考那年,他挤进了湖南师范大学历史系,满腔热血钻研历史,却不愿做温吞的书生。十多年前,我和余志坚寻到他在长沙伍家岭那间破屋串门,窄得像鸽子笼的屋子里,桌上书堆得摇摇欲坠,茶杯里泡着几片廉价茶叶,烟雾呛得人眼泪直打转,他却眯着眼,聊得眉飞色舞,声音沙哑却铿锵有力。后来志坚离国前,我和他又挤上一辆咯吱作响的破车,颠到浏阳探他。小院里竹子被风吹得沙沙响,三人围着一张掉漆的桌子,从家常扯到国事,烟头烫了一地,从天黑聊到鸡鸣,眼都熬红了。如今,余志坚走了,刘建安也撒手而去,真是“松柏有情怀旧雨,桃花无语泣春风”。想起那夜的笑声,心里像被掏了个窟窿,空得发慌。

一、生平与苦难:从历史系到铁窗

刘建安的生命轨迹,像极了湖湘先贤的悲壮。他年轻时满怀理想,进了湖南师大历史系,或许曾梦想用知识改变世界。然而,1989年的六四事件成了他命运的转折。那年,天安门广场的枪声震碎了无数人的希望,刘建安却选择了一条更决绝的路——他写信给台湾国民党政府,请求他们“解放大陆”。这封信还没寄出,就被人告发,他因此被控“颠覆国家政权罪”,硬生生蹲了十年大牢。出来时,头发白了一半,眼角布满风霜,但那股不服输的劲却没被磨掉。他曾在文章中写道:“权力是一座无形的监狱,禁锢的不只是身体,更是思想。”这句话,正是他狱中十年的心声,也是他后半生写作的基调。

出狱后,他没消停过。生活困顿,工作无门,退休金因告人社厅输了官司而泡汤,他气得脸青,手抖着写了万封申诉信,寄出去却如石沉大海。他窝在破屋里,守着八百块低保,屋顶漏风都不修,却依然笑得像个孩子。他的拧,像茅坑里的石头,臭而硬,连朋友都忍不住想踹他两脚。可这硬气,也成就了他异议作家中的独特地位。

二、文字的力量:为喻东岳呐喊

刘建安与“天安门三君子”的缘分,始于那场惊天动地的1989年。喻东岳、余志坚、鲁德成在天安门广场用颜料鸡蛋砸毛泽东画像,那一泼不仅惊世骇俗,也砸碎了他们的后半生。喻东岳被抓后蹲了十七年,狱中酷刑导致大脑物理性损伤,出狱时智商如同低龄儿童,见人畏畏缩缩,只要听到有人喊他名字就马上摆出立正的姿势,像被训练成了条件反射。走路晃荡,手抖得夹不住筷子,每次外出都找不到回家的路,眼神空洞得像丢了魂。朋友们看得心如刀绞,眼泪憋不住。刘建安急了,憋着一股火,熬夜写了好几篇文,字字带血。他在《喻东岳的悲歌》中写道:“十七年牢狱,砸碎的不是罪,是人的脑子和尊严。这不是惩罚,是谋杀。”他第一个向当年的《民主论坛》,《议报》等海外媒体报道喻东岳的惨状,呼吁海内外人士关注和支援这个受难者,而在他周边的朋友圈,他则是逢人就讲喻东岳,希望大家力所能及地伸出援手。那段时间,他真是心力憔悴,喊得嗓子哑了,眼圈黑得像熊猫。

很快,海外的黄河清先生带着人接力,东拼西凑筹集了一些钱,喻家总算喘口气。可这点钱算啥?对喻东岳的病情根本就是杯水车薪。最后,余志坚看不下去了。2008年,他和怀孕的妻子鲜桂娥带着喻东岳,从云南边境出发,步行穿过一片原始森林地带,历时一个月,艰辛跋涉到泰国,一年后又辗转到了美国。刘建安的文章,不仅是为喻东岳呐喊,更是对整个体制的控诉。他写道:“沉默不是懦弱,而是恐惧的果实。”他试图用笔敲醒麻木的世人,哪怕声音微弱,哪怕无人回应。他的文字散见于海外网站,如“博讯”和“新世纪”,虽未形成系统,却如零星火种,点燃过一些人的心。

三、硬骨头的孤傲与宽容

刘建安这老爷子,淡泊名利得让人牙痒。在湖南异议圈,他是个异类,常被骂得满头包。他跟远在美国的唐先生翻脸是桩旧事,俩人在网络上撰文隔空对骂,笔锋如刀,骂得昏天黑地,网友都围观吃瓜,他却一篇骂完就拉黑,从此老死不相往来。可他从不记恨,甚至在文章中写道:“争吵是理念的分歧,不是人性的对立。”这份宽容,透着他对人性复杂的理解。

前些年,美国的朋友罗耀心疼他清贫,想帮他募捐点钱过来改善一下生活,他窝在破沙发上摆手,眼角皱纹挤成一团:“我闺女女婿都有工作,我老婆有退休金,我还有八百块低保,够活了。钱给狱里那帮人的家属吧,他们连饭都吃不上。”这话砸出来,我鼻子一酸,眼泪差点掉下来。这老爷子,真是拧得让人服气。他曾在《我的低保生活》中自嘲:“八百块,买不了荣华富贵,够我喝茶抽烟,骂几句这操蛋世道。”这调调,既苦涩又豁达。

四、异议之路:苦难与坚守

异议人士的日子,苦得让人想砸墙。喻东岳十七年牢狱,大脑被毁成低龄儿童,出狱后畏缩如鼠,连回家路都找不到;余志坚砸鸡蛋被判无期,出狱后被盯得像贼,最后携孕妻带喻东岳步行逃亡;刘建安因六四后致信台湾被判颠覆罪,十年牢狱磨掉半条命,出来还是硬骨头,守着八百块低保,屋里漏风都不修,却笑得像个孩子。这些人扛着理想跟现实拼命,换来的却是满身伤疤和一地冷风,活得像老鼠钻洞,抬头看天都刺眼。

刘建安的文章里,充满了对这种苦难的反思。他写道:“民主不是天上掉下的礼物,而是每个人用双手争取来的权利。”他不只揭露现实,还试图种下希望。他或许相信,即便自己看不到那一天,未来的某个人会因他的文字而觉醒。这种信念,支撑他在孤寂中坚持,哪怕读者寥寥,哪怕声音被压制。

五、亦师亦友:他的声音永不沉默

刘建安对我来说,亦师亦友。每次深聊都像被他扇醒,脑子嗡嗡响。他聊历史,句句戳肺管子;谈现实,字字如刀。他曾说:“历史不是死的教科书,是活的教训。”这话让我彻夜难眠。他的文章虽不华丽,却有屈原的愁、贾谊的魂,湖湘贤哲的风骨在他身上流淌。那封致台湾的信,是他用生命书写的悲歌;那十年牢狱,是他用血肉铸就的信念。如今人没了,眼泪憋不住往下掉。

刘建安的离去,是中国异议文学的又一次损失。他的文字或许未能在生前广传,但他留下的思想火种并未熄灭。他用一生证明,文字可以是武器,可以是灯塔,可以是希望。如今又一个元宵节过去了,我们站在春寒料峭的清晨,回望他的背影。他或许从未想过成为英雄,但他的硬骨头,他的真话,已是传奇。

愿他的灵魂安息,愿他的文字在未来照亮更多人的心田。让我们记住这个名字——刘建安,一个在沉默中呐喊、在苦难中不屈的异见者。

敬挽刘建安先生千古:

建瓴高屋,书生一信慷慨赴国难;

安贫立命,七十风华胸怀赴仙缘。

2025年2月26日