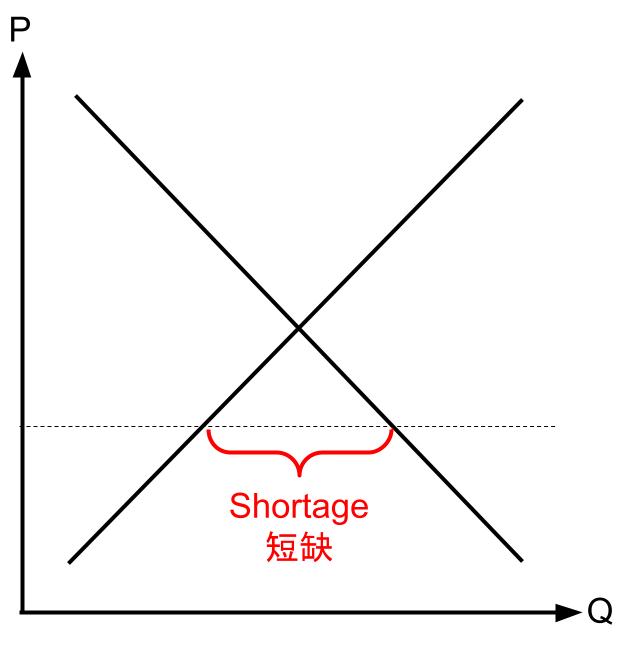

多年前就有人宣布中国走出了“短缺经济”,站在大都市的超市里,的确有琳琅满目要什么有什么的感觉,但你在中国如果是生活而不仅仅是买东西,你会发现缺的东西实际上还不少。

就我在中国生活的体会,认为至少在下面十个方面,仍存在严重短缺:

一, 食品方面

虽然现在大多数人能吃饱肚皮了,但越来越多的东西却不敢吃了。走在街上,吃的东西五花八门,喝的东西花里胡哨,但哪一样你敢放心地买?哪一样你把它送进肚里,你还是你,你搞不清。

在吃的方面,我们今天极缺放心食品。

二, 医疗方面

俗话说吃五谷生百病。人活在世上,谁能不生病呢。但今天有70%的中国人看不起病。看不起病是一件什么性质的事,我说不清。但有一点我清楚:人仅仅因为没钱就不给他治病,真残忍。医疗质量,服务态度,免提,说起来伤心,基本和兽医对待动物一样。

在医疗方面,大多数中国人过的是一种“残忍”的日子。

三, 教育方面

受教育权写在国际国内许多重要的文献上。我最近还听人说,实行九年义务(免费)教育是政府的责任。但我们的政府不管这个。我们的政府不仅不想在教育上多花钱,还要让教育生银子。于是许多孩子因此上不起学了,于是许多家庭因此“返贫”了,于是教育消费成了我们国人各类开支中的“第一消费”。

教育“吃人”,教育致贫,真乃大国之耻、“盛世”之耻!

四, 安全

我们普遍地缺乏安全感。中国的警察,至今仍可无须任何理由,搜一个行人的身,或闯人某个公民的住宅里。他们凭什么这样做?因为他们代表“国家机器”。“国家机器”在我们这里显然异化成了一只怪兽,它想收拾谁就收拾谁,被收拾的人,惟有束手就擒任人宰割的份。须知,当“国家机器”可以无须理由“攻击”某一个人时,所有人的安全感便不复存在了。剩下的问题仅仅是,它选择谁为“目标”而已。

顺便说一句:中国的老百姓没有安全感,中国的高官显贵们有安全感吗?我感觉也没有。看他们一个个住得森严壁垒、出行时戒备森严(保膘随员一大堆)的样子,就能知道他们也极缺安全感。

五, 环境

我们今天生活的环境真是糟透了。中国目前有数百座城市被垃圾包围,70%以上水体遭受污染,3亿多人存在饮水不安全。全国普降酸雨——空气质量可想而知。仅仅几十年,我们就把自己伟大的祖国搞得垃圾遍野污水横流满目疮痍。这还只是一幅总的图景。具体到一些污染严重的区域,真叫人不知该如何评价和描述,简直到了匪夷所思快要沦为生命禁区的程度。

中国人今天特别缺“适宜人居住”的环境。

六, 法律

我们知道,司法是维护社会正义的最后一道防线,打官司是老百姓寻求公平、正义,维护自身权益的最为正当同时也是最符合“稳定”要求的途径。但在中国,许多人不敢打官司。为什么?一是因为法院的门槛太高,诉讼成本太大,二是司法腐败实在太严重,严重到法院已不再是讲理的地方、维护公平和社会正义的地方,而成了比拼关系、实力和金钱的地方。谁关系硬,实力强,金钱多,谁就是法律保护的对象。要是没关系没后台没钱呢,你就等法院“拖”你“宰”你吧,不把你“拖”死“宰”成穷光蛋,它就不叫法院。

对今天的普通百姓来讲,法律是极为稀缺的一种资源。

七, 图书馆

联合国教科文组织的《公共图书馆宣言》写道:“自由地、不受限制地获取知识、思想、文化和信息是个人行使民主权利和获得平等发展机会的基础”,“公共图书馆是知识之门,应不分年龄、种族、性别、宗教、国籍或社会地位,向所有人免费提供服务”。

我们看一组数字:

英国平均每一万居民有一家图书馆;德国每6600人有一家图书馆;芬兰5000人;奥地利4000人;挪威4000人;瑞士3000人……

“盛世”的中国,十多年间GDP增长率保持世界第一。公共图书馆,报的数字是2600家(1998年),用13亿人口平均一下,约50万人分到一家公共图书馆。

我多年前就说过,维持专制统治最有效的方法,一是大办愚民教育,一是少建公共图书馆。

不知有多少渴望知识追寻理想的心,因公共图书馆的短缺、因公共图书馆烦琐严格的“准入制”而枯萎、而凋零了。

八, 社会保障

对普通中国人而言,社会保障基本还是一个陌生的概念,一个与己“无关”的概念。普通中国人,什么有保障?就业?劳动安全?失业救济?医疗?养老?一样也无保障,全靠个人打拼,全靠家人“互助”。偶有幸运的,得一些街坊邻里或公众的救济(帮助),但却难见政府的身影。为国民提供全面的社会保障是政府的责任。但中国政府长期拒绝履行这一责任。

九, 资源

我们从小听惯了“地大物博”的宣传,猛然一听资源短缺,还有点不习惯、不适应。但按人均算,我们的确是个资源贫乏的国家。是个资源严重短缺的国家。举其大者,水、电、煤、钢铁、石油,森林、可耕地,样样关系国计民生,样样不足样样短缺。

资源短缺,已是严重制约中国经济发展和社会进步的“瓶颈”。

十, 公平、正义

在中国你很难找到公平和正义。没有人知道它们在哪个城市,住哪个街区,躲在谁家的地下室里。反正老百姓不知道。老百姓有了冤屈,会从小城市开始,一级一级地往上找,最后会找到一个叫“北京”的城市。许多人以为公平和正义在它那里。可是从各地传来的消息是,只有极为有限的一部分人费尽千辛万苦才从它那里找到了“高价”的“公平”“正义”,大多数人是失望而归绝望而返。更有的人干脆死在那里,用自己焦黑的尸体向世人宣告:中国没有公平,没有正义。

所以我说,在今天的中国,公平、正义仍是最为稀缺的“资源”。

说了一大堆,归结到一点,我们真正缺的是民主制度。因为没有民主制度,国家的大事都由一小撮人独断了,民生的小事都由“父母官”代办了,独断代办的结果,就是中国人权的全面丧失和上述十个方面的持续短缺。

今天,我们仍生活在短缺之中。

后记:

中国地域辽阔,南北发展不均衡,地方政治生态各异;沿海与内陆开放程度不一,媒体审查尺度也存在很大差异。在刊发批评性文章时呈现出一些中国“特色”。

特色之一是在A省发不出去的稿件,换投B省就发表了。特色之二是批评本地本省市的文章,在本地本省市被毙掉了,投到它地它省市却放行了。

另外中央媒体与地方媒体在政策把握与全局利益和地方利益的考量上也存在差异,引出第三种特色:揭露某一地区的腐败现象或环境污染问题的报道,地方媒体给扣押了,但转投中央媒体,不仅刊发了还加了编者按。

《中国社会十大短缺》属于那种抛砖引玉启发思考型的文章,每一项都是举其大者泛泛而论,详细的论述需要相关领域的专家学者来完成。最初发在《不寐论坛》上。有趣的是,该文被《小康社会》转发时,抽去了两条内容,一并把题目改为《中国社会八大短缺》,这就又引出第四种中国特色来:虽然都是官办媒体,但具体到某个刊物,某个编辑,因其定位、追求和境界的不同,对稿件的取舍就呈现巨大的差别。《小康社会》的编辑显然是喜欢我这篇文章的,但部分内容又有些“敏感”,他〈她?〉只好“折中”一下,去掉“敏感”的部分,留下能过“审”的内容。这显然是一种权宜之计。但问题是,你是在转发一篇其他媒体发表过的文章,你是没有权利对一篇已“定型”的文章动手术的呀——要动,也得与原作者商议商议,对吧?

因为我不是第一次遭遇转载文章被改动的情况,也曾与某刊物编辑讨论过此类问题,他的回答我接受了——老弟,不想忍痛割爱又得让上面通过,你就将就点吧。

2025年5月18日