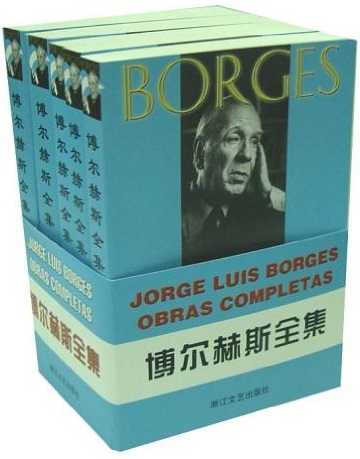

早在一九六一年,博尔赫斯获得平生第一个国际奖时——他与塞缪尔·贝克特分享了该年度福门托奖(Prix Fermentor),国内的《世界文学》上就出现了对他作品的简短评介(当时用的是“波尔赫斯”)。“文革”后期,《外国文学情况》(内刊)两次偶然提到博尔赫斯,均称之为“自由主义右派”。直到一九七九年,国内才开始陆续发表其作品的中译。到一九九九年博尔赫斯百年诞辰时,五卷本《博尔赫斯全集》出版,这也是第一个按照国际出版惯例成功引进的拉美作家的全集版权。在二十世纪九十年代拉美文学翻译与出版整体趋冷的情形下,博尔赫斯的一枝独秀颇为有趣。二十多年来,博尔赫斯不仅不断被“翻译”,事实上也不断被“重写”。结果是,今天的博尔赫斯已被重构为不折不扣的“文化英雄”,散发着诸如“后现代主义文学大师”、“反极权主义的知识分子”的光辉。但是,这些命名如何产生?哪些事实被突显,又有哪些被遮隐?书写策略的选择与彼时的社会语境有何关联?这里,我们先来看看博尔赫斯是怎样被塑造成为“反极权”斗士的。

所谓博尔赫斯的“反极权”,主要指他终其一生坚定地反对庇隆。博尔赫斯同庇隆的渊源始于一九四五年十月,当时庇隆刚刚在阿根廷升任为将军。正在乌拉圭演讲的博尔赫斯在当地报纸发表声明,认为庇隆将带给阿根廷法西斯主义和纳粹主义,他强调“阿根廷知识分子反对它,同它进行斗争”,同时对国内的民主前景表示悲观。回国之后,博尔赫斯还在布宜诺斯艾利斯流传的反庇隆宣言上签名。庇隆执政半年后,博尔赫斯被市政厅告知,政府决定将他调出米格尔·卡内图书馆——他当时是该图书馆的第三助理馆员,“升任”科尔多瓦国营市场的家禽及家兔稽查员。虽然是“升任”,但将一位重要作家升为鸡兔稽查员仍然毫无疑问意味着侮辱。博尔赫斯在《我的生活》中的解释是,因为他在二战中站在盟国一边,所以与法西斯主义有渊源关系的庇隆政府才会对他下手。但博尔赫斯的红颜知己之一、阿根廷小说家埃斯特拉·坎托说,庇隆跟这件事毫无关系,任命博尔赫斯的是庇隆政府中得势的知识分子,换句话说,此事更可能源于文人相轻。不管怎样,受此羞辱的博尔赫斯决计辞职,他还公开发表了辞职声明,声明中说:

独裁导致残酷;最可恶的是独裁导致愚蠢。刻着标语的徽章、领袖的头像、指定呼喊的“万岁”与“打倒”声、用人名装饰的墙壁、统一的仪式,只不过是纪律代替了清醒……同这种可悲的千篇一律作斗争是作家的诸多职责之一。

从此博尔赫斯便和庇隆不共戴天。在庇隆统治时期,博尔赫斯多次不惜用最尖刻的语言怒骂庇隆与埃娃·庇隆。在美国接受采访的时候,人们问他对庇隆的看法,他说,“百万富翁们的事我不感兴趣”;人们又问他对埃娃·庇隆的看法,他说“婊子们的事我也不感兴趣”。

中国最早讲述博尔赫斯反庇隆事迹的是他的第一个中译者王央乐。他的叙述是,博尔赫斯在庇隆执政期间“因在反对庇隆的宣言上签名,被革去市立图书馆馆长职务,当了市场家禽检查员”。后来很多介绍博尔赫斯生平的文章都要提及此事,以突出他作为一个知识分子“在专制统治下”受到的迫害。一九九九年博尔赫斯百年诞辰的时候,《文艺报》上发表的一篇纪念文章标题就是《博尔赫斯怎样受迫害》。这种叙述采用的是同国内对“反右”和“文革”中的知识分子命运的书写相近的策略。在这个意义上,博尔赫斯被同陈寅恪、顾准等人并置,被书写为“文化英雄”也就不足为奇。

但是,关于博尔赫斯反极权主义的描述却遗漏了另外一些基本事实。首先,博尔赫斯之所以成为著名的反庇隆主义者,是同当时阿根廷国内复杂的政治格局密切相关的。当时,知识界被激烈的意识形态对立一分为二,不是反庇隆主义者就是庇隆主义者,鲜有中间立场。而阿根廷作家多数是反庇隆主义的。但博尔赫斯的反庇隆形象之所以如此突出,是因为他在某种意义上被“选定”来扮演这一角色。一个例证是,阿根廷作家为他的辞职举行集会时,作协主席奥尼达斯·巴尔莱塔高度赞扬了博尔赫斯,称颂他“勇敢地坚持自己的信念,拒不向独裁统治者低头”,他说,“从博尔赫斯身上看到了一种真正的反抗精神”,“每一个阿根廷知识分子都应当表现出这种精神”。博尔赫斯的声明和巴尔莱塔的讲话一同被发表在《自由阿根廷》上。因此,“博尔赫斯陡然变成了阿根廷此后十年里反极权主义的象征”。正如莫内加尔所指出的,这也许对于博尔赫斯来说,是一个“意想不到的角色”,但他却“坦诚地担当起这一角色”。一九五○年在庇隆主义高涨的时候,反庇隆的阿根廷作家协会推选博尔赫斯出任主席,因为他是此时最适合扮演这一角色的阿根廷作家。

其次,庇隆主义的形成及其影响事实上非常复杂,至今仍是众说纷纭。但在博尔赫斯眼里,庇隆主义就是法西斯主义,他将阿根廷工人对庇隆的拥护完全视做群氓的表现,他也从不思考庇隆首次执政时提出的“政治主权、经济独立、社会正义”的三项原则将会给阿根廷带来什么,不体察在冷战格局中庇隆宣布阿根廷选择“第三立场”意味什么。(值得深究的是,中国的拉美历史研究界对庇隆主义正面书写较多,然而文学界却没有人注意到在史学视野中的庇隆和文学家笔下的可能大相径庭。)持左翼立场的莫内加尔曾经和博尔赫斯争论,莫内加尔认为“庇隆并不是一个平庸的暴君,在工人和贫民看来,他代表着完全不同的东西,他引进了全新而必要的社会法规,他力图将阿根廷从强权下解放出来”。他试图对博尔赫斯说,“他的故事和梦魇里凶险的布易诺斯艾利斯在现实中是不存在的”,那只是博尔赫斯自己的“噩梦”。但是在这个问题上,博尔赫斯不会同任何人心平气和地对话,在他的认知中,“反庇隆”是彼时阿根廷的唯一真理。因此,他对任何颠覆了庇隆政权的军事政变都颇为激动,都视为“革命”。第一个将庇隆赶下台的洛纳尔迪将军(EduardoLonardi)代理总统没多久,博尔赫斯的朋友就替他谋得国立图书馆馆长之位。一九五五年十月,他亲自到总统府接受洛纳尔迪的任命。一个月之后,后者被阿兰布鲁(PedroEugenioAramburu)——另一个将军取代。阿兰布鲁以“非庇隆主义化”为名实行了新的军事独裁,全面清洗庇隆主义,许多人被捕、遇害。但是博尔赫斯却接受了阿兰布鲁政权颁发的全国文学奖——新政府同样要在文化领域清算庇隆主义,而博尔赫斯是“新宣传的最佳载体”(詹姆斯·伍德尔:《书镜中人》)。一九七六年三月,当庇隆的第二任妻子伊莎贝尔·庇隆被推翻,博尔赫斯公开对军事政变者魏地拉将军表示支持,并应邀与之共进午餐。但是魏地拉上台之后,就对民主进步人士进行有系统的迫害和残杀,据国际人权组织估计,至少有三万人遇害和失踪——这正是阿根廷历史上黑暗的“肮脏战争”时期。

庇隆政权的性质十分复杂,博尔赫斯只看到他富于煽动性的言辞、喜欢个人崇拜,却对庇隆扩大对工人阶级的福利、试图建立阿根廷民族工业等政策视而不见。而庇隆之后的军政权以及智利皮诺切特政权的性质,无论是过去还是现在,都十分清晰,都是毫无疑问的右翼法西斯统治,但博尔赫斯却公开表示对他们的支持。也就是说,博尔赫斯在反所谓“庇隆极权”的同时却和另一些极权者合作。

因此,在拉美,博尔赫斯是一个备受争议的人物。在一九七二年的一次访谈中,他为了表达对庇隆有可能重掌政权的激愤,脱口说出“阿根廷的先民用残剩的黑种奴隶充当炮灰是明智之举,清除国内印第安土著是历史性的成就,使人遗憾的只是留下了无知的种子让庇隆主义滋长”,这样的言论激起拉美知识界的愤慨和公开抗议。一九七六年年底,博尔赫斯又亲自去智利,从武力推翻阿连德民选政府、杀害了成千上万智利人的大独裁者皮诺切特手中接受了贝尔纳多·奥希金斯大十字勋章。博尔赫斯连续十几年获得诺贝尔文学奖提名,但没有一次最终获奖,原因恐怕正在于此。在他接受皮诺切特的勋章之后,瑞典文学院院士阿瑟·伦德克维斯特(也是智利诗人聂鲁达的好友)发表公开声明:这一大十字勋章让博尔赫斯永远失去了获得诺贝尔文学奖的机会。但是从一九七九年开始,中国文化界就将博尔赫斯没有得奖的原因完全归咎于斯德哥尔摩的评奖委员会,指责委员会过度政治化,不以文学而以政治的标准决定获奖人,却从来没有检视博尔赫斯本人的问题。本土知名度最高的两位拉美文学家加西亚·马尔克斯和博尔赫斯,一位由于获得了诺贝尔文学奖而声名鹊起,一位由于被诺贝尔文学奖抛弃而备受推崇,可见当时文学话语在中国的斑驳和矛盾。

详述这些历史细节,不是为了将博尔赫斯逐下圣坛,更不是出于道德理想主义对其进行审判,而是想探究何种原因造成中国在接受其人其作时对上述事实视而不见,而将博尔赫斯塑造为一个绝世独立的“盲圣”。

回想上世纪九十年代以来,对顾准、陈寅恪(曾有人将博尔赫斯同他相提并论),尤其是周作人的书写文化英雄的过程,似乎可以寻到一些相似的逻辑。从某种意义上说,在对他们的悼念之中,他们已经被抽离出原来的历史情境,而被编码为新的形象符号。

从某种意义上说,对博尔赫斯的神话式书写,在很大程度上耦合了九十年代以来中国本土知识界对自我的一种想象与建构。如果说面对九十年代之初的社会现实,标榜“纯学术(文学)”与“非官方”,是一种无可奈何的“苦苦挣扎”,仍是为了固守住知识分子的操守,然而,在随后发生的不断的去政治化过程中,“纯学术”与“非官方”成为超越性的价值标准,并催生出浓郁的、集体性的道德自恋。非官方、反体制、坚持纯学术、纯文学的就是英雄,反之就是小人,而从不自问反的是何种官方,坚持的是什么学术,又处于怎样的历史语境。从“自由主义右派”到“反极权主义”的英雄,在中国对博尔赫斯的英雄化书写中一以贯之的恰是类似的逻辑。

事实上,直到一九八六年博尔赫斯去世,他的文学成就才在拉丁美洲获得公开的、至高无上的评价。拉美文化界对他逝世的集体悼念表明,被西方奉若大师的博尔赫斯最终被拉美接受为自己文化的骄傲和象征,没有人再指责他那些曾经掀起轩然大波的言行。略萨在纪念博尔赫斯的讲演中说,“我们这些用西班牙语从事写作的人们欠博尔赫斯的债是巨大的”。但年轻时的略萨却“使出浑身解数”,“以萨特式的刻薄极力要证明:一个按照博尔赫斯那样写作、说话和行事的知识分子,某种程度上应该对世界上种种不公正、不公平和不公道的社会现象负部分责任;他的小说和诗歌只是一些‘响亮但空洞的大话’”。包括略萨在内的拉美文学家对博尔赫斯的重新评价,无疑联系着拉美革命落潮、介入现实的承诺文学随之衰落、拉美知识分子重新定位自身的历史。而中国恰在这个时候开始大规模翻译博尔赫斯,直接接轨世界范围内的博尔赫斯热。因此对很多中国读者而言,博尔赫斯生而伟大,他似乎是无历史的。然而,当博尔赫斯超凡入圣时,对庇隆式的——某种意义上联系着民粹主义、工人运动、第三条道路——另类政治实践的审判亦随之完成,而阿兰布鲁、皮诺切特那些军事独裁者和法西斯主义者的罪行却被抹去不见。需要指出的是,由于庇隆主义历史的极端复杂,因此赋予博尔赫斯“文化英雄”之名更多的是出于中国本土文化语境的某种一厢情愿的解读。在今日拉美,即使博尔赫斯的文学成就已经毋庸置疑,但还没有到像我们一样把他捧为“盲圣”的地步。中国对博尔赫斯式的“文化英雄”构造的重点在于他们如何在历史暴力中诞生,但是“文化英雄”群像的浮现事实上参与的却是“告别革命”的话语建构而不是告别历史暴力自身。如“肮脏战争”一样的另外一些历史暴力在这一书写过程中并不可见。

另外,二十世纪九十年代的博尔赫斯式的“文化英雄”书写,不可避免的是一个全球性的文化现象,一如霍布斯鲍姆所说的“新自由主义神学”的一种表征。而博尔赫斯反庇隆、反古巴、反社会主义但并不拒绝全球文化市场将他国际化,类似的逻辑在今日世界仍是主流。

二○○六年五月于广州小谷围

请您支持独立网站发展,转载请注明文章链接:

文章地址: http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/c2/2938

引用通告: http://wen.org.cn/modules/article/trackback.php/2938

来源: 人文与社会转自《读书》

看了此文更爱博尔赫斯了