——从熊主席砸电脑看中国文艺生态

显然,当今一代人的时尚是名牌服装等物质,而不是诗歌。但诗歌是会始终存在的,就像云雀的歌声和金色的夕阳一样,这不可或缺的存在使市侩社会不至于过于丑陋,使人们的精神生活不至于太低俗。波兰诗人米沃什说:“没有诗歌,我们与其他哺乳动物就没有什么区别。”这是因为,诗歌表达的是人的内心情感,追求的是美、独立的自我与高贵的人性。如阿拉伯诗人阿多尼斯所说,诗关乎人、人道、存在和文明。

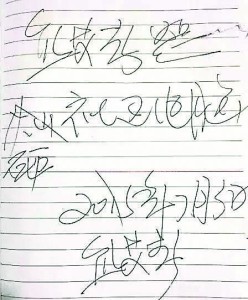

然而,在一个鄙视普世价值的政权下,当今中国的诗歌生态如何?前不久,耒阳市文联主席熊艾春因自己的诗作遭网友劣评,冲冠一怒去到社区网站,砸坏了一台办公电脑,并留下“熊艾春怒砸社区电脑”的字条,连字条上的“砸”字还要问人怎么写。这个令网民惊诧继而笑翻的娱乐性事件,让我们意外地瞥见了当今中国官方文坛的生态——荒凉而腐臭,由此引出政治制度与诗歌关系的悖论,促使我们思考写出好诗的前提条件。

然而,在一个鄙视普世价值的政权下,当今中国的诗歌生态如何?前不久,耒阳市文联主席熊艾春因自己的诗作遭网友劣评,冲冠一怒去到社区网站,砸坏了一台办公电脑,并留下“熊艾春怒砸社区电脑”的字条,连字条上的“砸”字还要问人怎么写。这个令网民惊诧继而笑翻的娱乐性事件,让我们意外地瞥见了当今中国官方文坛的生态——荒凉而腐臭,由此引出政治制度与诗歌关系的悖论,促使我们思考写出好诗的前提条件。

◎ 意外瞥见一片荒腐的文艺生态

米沃什曾洞察到,极权制度是将人与蟑螂等同起来的一种制度。如果不是熊主席怒砸电脑的意外事件,我们还未曾注意到,在专制权力的魅影下,中国的文学艺术遭到怎样的残害、扭曲和异化,当今官方文艺园地里出产的废品垃圾,散发出蟑螂类腐食动物孳生的气味。

早年毕业于湖南省农业学校的熊主席,从乡宣传委员、市委宣传部副部长,一直干到成为耒阳市文学艺术界联合会党组书记、主席。不难理解,熊主席的毕生事业就是做“党的喉舌”。他因此在“七一”党的生日那天热情向党献礼,以“耒阳小竹子”的网名在社区网站发表《耒阳文联主席七一赞五首》,由此引来劣评如潮,进而掀起砸电脑的轩然大波。

古希腊诗人柏拉图认为,好的诗歌能够揭示真理、导人向善;坏的诗歌则是对真理的拙劣模仿,是一些“曲意逢迎人心无理性部分”的爱慕虚荣者用以娱人的花招、工具,不值一提。柏拉图的理想国必须将坏诗人驱逐出境。但当今中国的熊主席不一定知道柏拉图,他也根本不在乎中国传统的诗歌审美标准,即强调美的意境、语言与形象的标准。

笔者稍稍浏览了一下熊主席借诗言志的颂党诗歌,那些诗歌被网友称为“不堪入目”,不是没有道理的。例如“英明党中央,已把制度制”一类的浅陋阿谀之词,既没有意境又语言混乱,根本就不具诗歌的特点,而只是口语化的闲杂人语,一堆践踏文字、侮辱诗歌的革命八股而已。

尽管熊主席的这种诗歌与东西方美学传统均无关,但它具有自己独特的源流,是中共革命的产物。这类诗歌充分继承了1958年“红旗歌谣”的大跃进精神,甘心情愿做政治领袖的传声筒,把诗歌意识形态化、口号化,非理性而且疯狂。这类诗歌还可以追溯到郭沫若宣称他高兴做“标语人”、“口号人”的时代,追溯到开始赞颂毛泽东的延安文艺时期。这种传统与毛泽东诗中“不须放屁”之类的俗文化一脉相承。

◎ 从口水诗“梨花体”到《将进茶》

无论在曝光之后遭到怎样辛辣的嘲笑,熊主席式的诗歌现象在中国不但不会绝迹,甚至还会继续滋长。目前写这种“老干部体”红色诗歌的作者遍布于中国文联、作协等官方机构,他们养尊处优,由中国纳税人所辛苦供养,却宣称自己端共产党的饭碗,要写颂党的诗。

这是因为,一个蟑螂般的制度需要这一类谄媚附势的文化“精英”去伺奉它。当熊主席及其诗歌成为荒谬的笑柄,有网友质问说:“谁提拔了这样无知无畏、水平低劣的文化官员?”殊不知,网络上两位“自带干粮的五毛”都因与习主席会面点名而身价百倍,周小平担任了四川省网络作协主席,花千芳担任了抚顺市作家协会副主席。和周花等人错误百出、令人笑掉大牙的文字相比较,一心宣传“正能量”的熊主席显然是有资格任文联主席的。

“上好之,下必甚焉。”正是政治制度的腐败导致文化艺术整体的变态。一个自古以来被誉为“诗国”的文明国家,如今的诗歌园地陈腐不堪,溃烂得不可救药。文艺官员不学无术,令人厌恶的陈词滥调恶性循环,就像坟墓和荒原一样死气沉沉。

这些年,一些滑天下之大稽的新兴诗体在官方文坛上相继出现。例如口水诗般的“梨花体”,被有识者视作新诗堕落的标志。继“梨花体”之后又有“羊羔体”,也是直白得不像诗歌的口水诗。创造“羊羔体”的作者车延高是武汉市委常委、纪委书记,他获得第5届鲁迅文学奖,被认为是中国文学官派化的又一标志。继羊羔体之后,又有“《将进茶》冲击波”。获第6届鲁迅文学奖的作者周啸天,在其诗集中有很多类似“炎黄子孙奔八亿,不蒸馒头争口气”的妙句。这类诗歌的品质被网友强烈质疑,被认为是中国诗歌正在走向死亡的征兆。

◎ 诗人能独自在诗歌中灿烂美丽

为此,一位文学评论家朋友下断语说:“有如此体制,便有如此诗歌。”他把中国诗歌一败涂地的原因归咎于共产党政治制度。然而在笔者看来,文学艺术是一个相对独立的世界,作品的产生主要关涉个人的品性与胸怀,无论社会制度如何腐朽丑陋,如何令人痛苦,诗人仍然可以独自在诗歌中灿烂美丽。

这就产生了一个有关政治制度和诗歌关系的悖论。对立双方都可以摆出自己的论点论据,而且都可以成立。一方认为,专制制度摧毁了整个民族健康的文艺生态,这里面有悲哀的现实为证。另一方认为,即使在最严酷的政治压制下,仍然有诗人能以独立的个性与政治环境抗衡,在腐臭的土壤上开出绚丽的花朵来。

在自由遭到追捕的斯大林时代,一批优秀的俄罗斯诗人证明了:在国家政权的逻辑之外,他们仍然可以按照自己个人的逻辑去写诗,例如阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆和布罗茨基等人。阿赫玛托娃被称为“哀泣的缪斯”,在亲友不是被杀就是被监禁的时代,她以诗歌去面对存在的深渊,去探究生命的意义与无意义。

当时阿赫玛托娃甚至不能用笔记录下自己的诗歌,如果被苏共当局发现便是她的末日。她只能依靠朋友们帮忙,秘密地把《安魂曲》等长诗分段背诵下来,保存在各人的记忆中。这些诗是灵魂对存在所作出的回答。这些个人独自的悄声细语,后来成了为民族代言的伟大诗歌。

◎ 写出好诗前提是不依附于权力

依附权力的诗人会写出什么样的诗歌呢?一部中共官方的诗歌史充满了与熊主席同样臣民心态的作品,那是一些毫无美感的文字垃圾。官方意识形态是扼杀诗歌创造力的毒药,它使诗人丧失个性审美、独立人格和人文修养。

那么,为什么不依附于权力才是写出好诗的前提呢?这是因为,美好的诗歌必定是心灵自由的产物,是个体自己的声音。优秀的诗人必然比一般人更敏感,更具正义精神。这种敏感与正义精神使他们更容易发现社会的阴暗面,更反感并痛恨国家或政党的专横。同时,生性敏感的诗人也更能发现生活之美,更自觉地维护文学对意义世界的追求。

但愿熊主席砸电脑事件将中国悠久的诗歌精神从昏睡中唤醒,让独立飞翔的诗人们去探索更广阔的诗歌道路。

原载香港《动向》杂志2015年八月号

来源:作者博客