我生活里重大事件发生年份的末位数,常常和“一”有关.

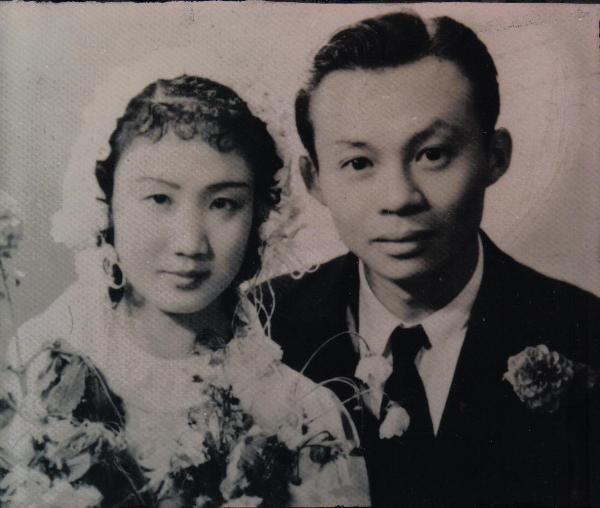

父亲齐尊周退掉一门父母包办的指腹为婚,订婚七年的母亲张则权逃离了一个太有钱的大家庭,成就了他俩的姻缘。

我来到人间正值抗日战争相持阶段,父亲为铁路运输因应火线需要终日劳累奔忙,母亲放弃教职跟随父亲不断逃难初为人母神魂不安,两人回忆不起女儿是上午还是下午出生,只记得那天是一九四一年一月。年份的末位数是“一”。

父亲高中毕业无钱入读大学,两扇门对他开启:一是入赘上海地产公司老板做上门女婿;二是去杭江铁路局当实习生。父亲选择铁路运输为终生事业,从实习生做起。我到来的时候,父亲的级别由司务员、处员升为专员,月薪从三十块增到四百块.

抗日前,父亲参与了谢文龙等铁路前辈整顿津浦路的工作,半年雷厉风行的整治,津浦铁路弊绝风清经营改善,股票由每股二十三磅升到九十三磅,开始向英国付息还本。五十年后,谢文龙告诉齐家贞:“你的父亲做事非常认真,非常乾净。”

抗日期间,父亲临危请命,带领部下冒着枪林弹雨胜利完成抢运云南保山几千吨交通器材的任务,因功勋卓着受交通部通电嘉奖,奖金一万元。

一九四五年五月,由美国“租借法案”拨款,在全国选考各部门优秀者五百人赴美深造,父亲榜上有名。第二年他成为“美国铁路高级管理人员协会”会员,该会是世界性学术团体,中国只有两人。

父亲学成归国,赤子之心要把自己的国家也建设得像美国一样先进.他担任首都南京市铁路管理处处长兼首都公共汽车总经理等职。四八年五月二十日上午十时,他前往国民大会堂参加蒋介石第一届总统的就职盛典。随后,去总统府礼堂参加只有二百人出席的与总统相对三鞠躬的觐贺仪式。

三十六岁的父亲平步青云如日中天,他的目标是交通部长。

一九四九年元月,国民党政权朝不保夕,父亲辞去南京职务全家搬回上海等候机票(或海轮)去广州——父亲将走马上任,薪水一律港币洋房汽车备妥——却在二月下旬他突然带领全家飞去了重庆.原来是成渝铁路局长邓益光希望重庆至内江通一段车,他坚邀父亲“学以致用”。

同年十月一个晚上,邓益光召父亲密谈:“齐尊周,你是我逼到重庆来的,现在局势危急,我不能留下立即要走。你走不走?”

父亲:“我两袖清风一无所有,一家七口怎么生活?”

邓:“不必担心,你家的生活我全部负责,我们到香港、新加坡做生意,成渝铁路的资金都在我这里(法国财团贷款)。”一寸铁路一寸金,铁路是金条铺成的,邓益光手上的钱是天文数字。

父亲不假思索:“我问心无愧,为什么要走?”心想,你贪污国家钱财,我才不与你同流合污!与此同时,父亲还拒绝了去台湾担任交通部路政司代理司长的职务和去柬埔寨做生意的邀请。

父亲数分钟里就决定全家到重庆;数分钟里就决定全家坚留大陆。如此举足轻重的大事,他完全忘记听取母亲的意见。

性格决定命运.一家之主的性格决定这一家人的命运。

解放了,天亮了。父亲最喜欢“走,跟着毛泽东走”这首歌。他一个人抱着木椅跳舞,热情高涨地唱:“我们要的是民族的独立,决不跟美帝做洋奴;我们要的是生存和自由,决不把生命当粪土??。走走走,跟着毛泽东走,独立民主自由幸福的前程,就在我们的前头”。

父亲不识时务,在全体大会上站起来:“刘军代表,你刚才说的话不是事实,我齐尊周就一分钱也没有贪污过!”刘军代表口头嘱咐秘书,就把齐尊周送去劳改了。

全家从此走上泥泞之路。那是一九五一年一月,年份的末位数是“一”。

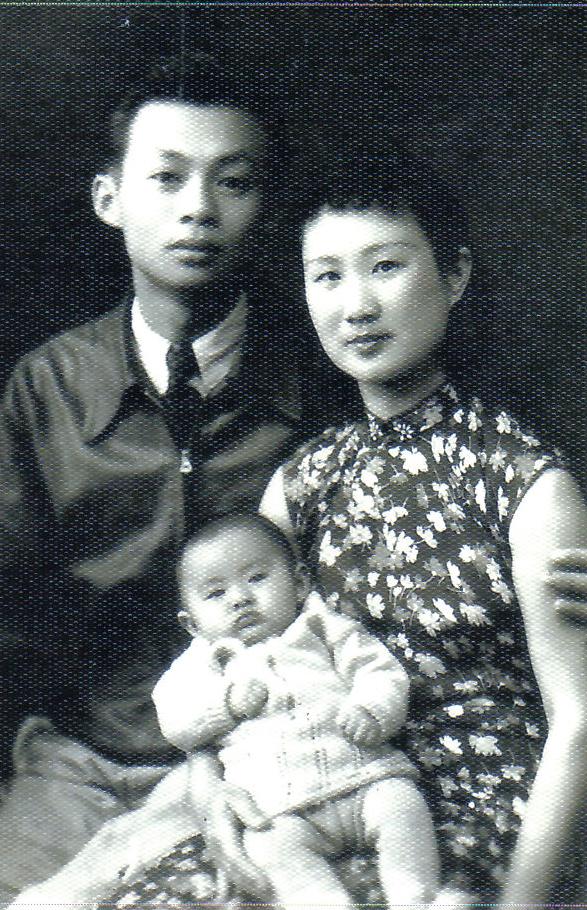

最小的弟弟十五个月,我十岁.这个家没一分钱收入,母亲除了向上海的亲友们求援,她频繁出入拍卖行和当铺,天天为五个孩子的吃喝拉撒发愁。

五年后父亲归来,除了大女儿,四个儿子已经不会叫爸爸。

齐家贞高中毕业后想去美国读书,她两次去广州寻找出国门路,第一次卖掉母亲的浪琴錶、第二次卖自己的血,认识了两个广州朋友,犯下反革命叛国投敌集团罪。公安局加大侦破力度,派来耳目蒋忠梅当齐家贞的挚友,逮捕前一个月他们在隔壁旅馆楼上租了个房间,轮班监视齐家的一举一动。

一九六一年九月,父女双双被捕(父亲此前已在监狱准监狱关押十年),年份的末位数是“一”。

法院宣判齐犯家贞十三年,教唆犯齐尊周十五年——哪怕他对女儿之事一无所知。母亲终于弄明白是“十三年”,是“十五年”而非“是三年”,“是五年”,她瘦得脱形:“不知我能活到那一天吗?”

齐家贞决心在劳改队加速改造成为新人,早日回家见母亲。

四川省第二监狱里,父女的表现是两个极端。

齐尊周是众所周知带着花岗岩脑袋去见上帝的反改造。他决心在监狱里闯过人生“威武不能屈”的第三关,坚持每天洗冷水澡,利用一切机会跑步打球疯狂地锻炼身体.他一定要用自己的交走出监狱.父亲只有一次主动在政治学习会上发言,他恳求政府释放年轻的女儿,剩下的刑期由他来坐满。

齐家贞非常认罪从不乱说乱动,彻底洗脑努力劳动,相信只有社会主义才能救中国,是自己错了,她谴责父亲是美帝国主义走狗,是为国民党涂脂抹粉的牧师。她是监狱里知名的劳改积极分子,提前释放。入狱二十岁,出狱三十。

那是一九七一年九月,年份的末位数是“一”。

回家第二年,母亲逝世,临死前她说:“你们的爹爹太耿(直、犟)了。”

二十八岁的兴国把腰弯进棺材里亲吻母亲,他的初吻,吻了两次。第一次兴国代表还在监狱里的父亲吻别妻子,第二次他在心里哭诉:“亲爱的妈咪,我起誓要保护好你,等父亲归来把你健康完整地交给他。对不起妈咪,我没有兑现这个许诺。”

两年后,经历了二十三年牢狱之灾的父亲归来,他打算回来后每天背妻子去公园锻炼身体,可是跨进家门,床上没睡人,墙上挂着母亲的黑框照片,他清楚这个计划永无实现之机了。父亲老泪纵横,全家抱头痛哭。

父亲一次次痛心疾首:“我爱妈咪,我害了妈咪。”其实也是“我爱孩子们,我害了孩子们。”“那时候我才三十七岁哪,我多么想为生养我的祖国献出自己的一腔热血一技之长.我认为,旧政权失去民心,新政权理所当然是好的,才能取而代之。而且,一个国家向全世界宣佈的诺言,怎么可能是儿戏。言而无信,国何以立?”父亲的治国理想从给儿子们取的名字可见:兴国、安邦、治平、大同。他寄希望于共产党。

“一失足成千古恨,再回头也是百年生”。

一九八五年初父亲经巴黎到美国出席“美国铁路高级管理人员协会”年会,会上他发言三分钟之后留在美国,不久成为签证过期的黑口。

出国前,父亲对陪他去广州的儿子兴国说:“等着吧,你七十二岁的父亲第二次出国打天下。”“打天下”的意思如父亲临行前在母亲坟前的默许:“一定要把我们的五个儿女全部带出生天。”

父亲把头发染黑冒充五十多岁,先是下力,累得尿血,越南女老闆和她两个女儿还说父亲偷懒,剋扣本来就很低的工资.后来,父亲为台湾女老闆当旅馆经理,每小时不到两美金,每天工作十五小时,每周七天。积攒下来的钱为女儿缴纳昂贵的学费,一九八七年,四十七岁的齐家贞到澳洲留学读英文初级班。

一九九一年一月,父亲拿到美国定居,二月,齐家贞拿到澳大利亚定居。年份的末位数是“一”。

一九六一年入狱,我从一个满脑子学好数理化走遍天下都不怕的中学生,一下子整个生命翻转,看守所劳改队的生活打下了终身不褪的烙印;到澳洲,一个喝狼奶阶级斗争大风大浪里挣扎长大的女人,经历了生命的再一次翻转,自由民主文明都是好东西也打下了终身不褪的烙印。两次翻转都记录在齐家贞的《黑墙里的倖存者——父女囚徒》、《红狗——被释女囚》,以及正在定稿的《蓝太阳——她重生了,在澳大利亚》里了。

父亲八十岁买了自己的旅馆,他需要经济担保申请四个儿子出国。可是,他来不及实现自己的计划,一九九八年三月,他撒手西去,享年八十六岁.

二零零八年春,为纪念齐尊周逝世十周年,女儿在澳洲註册成立了非盈利机构“齐氏文化基金会”,以父亲不多的遗产、朋友小范围捐赠和她本人的养老金,每年颁发“推动中国进步奖”,至二零一五年八月已颁到第八届。

父亲女儿一起被捕,一起关看守所,一起判刑,一起在监狱劳改,一起在电视大学当辅导老师——父亲辅导英语女儿辅导高等数学,一起宣布平反,一起在海外定居。父女俩的命运如此血肉相连密不可分,世界上也难得有第二例了。

83岁的父亲从美国坐23小时飞机来墨尔本参加我和Ian的婚礼。来了三天,父亲笑了三天。他只知道笑。

父亲出国前对送他到广州的兴国说,等着吧,你七十二岁的父亲第二次出国打天下。

文章来源:北京之春