孟子可以“以德抗位”,陶渊明可以“不为五斗米折腰”,李贽可以“不以孔子的是非为是非”,而我却把这些传统的知识分子美德丢掉了,想起来十分惭愧,愧对于人,也很悲哀。

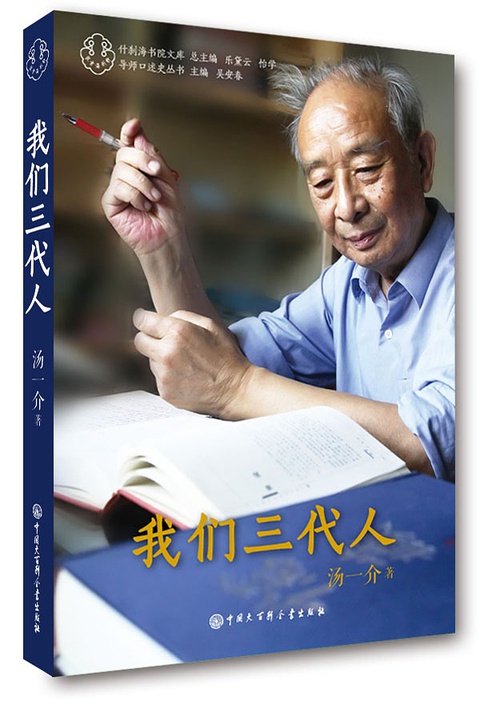

著名学者汤一介的遗著《我们三代人》即将由中国大百科全书出版社出版。本书是汤一介先生遗稿,书中写了他祖父汤霖、父亲汤用彤和他自己的身世经历、人物关系、学术著述,生动展现了汤氏一门三代知识分子在中国百年社会动荡变迁中的政治命运和对中国传统文化以及学术的传承守望。这本书原为汤一介应一家出版社之约写的,但遭遇退稿,出版社说有20多处地方比较敏感,不能出版。汤一介不愿违心屈从,没有做任何修改,书稿,在抽屉一睡就睡了12年。在书中,汤一介完整披露了自己在“文革”中的经历,并且对自己加入“梁效”写作组的详情一一陈述,他也直言不讳地表示了忏悔。

任何人在他的一生中总会犯这样那样的错误,有些错误会得到别人谅解,甚至自己也可以原谅自己,但是有些错误是不会得到别人谅解,自己也不能原谅自己。我参加“清华北大两校大批判组”(即“梁效”)是属于后一种情况。这事虽已过近三十年,而且组织上也不下结论,但在我心中总是一个问题,我应该做一个交代。这二三十年,我常常想着这个问题:要不要说说这个问题呢?时而觉得应该做个认真的自己批判;时而想,事情已经过去了,谈多了还会引起误会。现在趁我写回忆时,也许是把这个“我与梁效”作一交代的好机会。

“文革”开始即受批

1966年5月25日聂元梓等贴出后来被毛主席称为的“第一张马列主义大字报”,矛头指向北京市委和北大党委。6月1日“文化大革命”开始,我就和哲学系另外反对聂元梓的十七位同仁被打成“黑帮”,每天要在校内劳动,或打扫厕所,或在广场上拔草,或清扫马路等等。举着“黑帮×××”的大牌子接受批斗,要低头弯腰或坐喷气式,校长陆平被批斗时我们往往要陪斗,这时我们都要举着“黑帮×××”的大牌子站在一个高台上,下面是众多批判我们的革命群众,这时我最担心的是牌子拿不住掉下去,砸在革命群众的头上,这样我不被当场打死,也得成为“现行反革命”,因而批判我们的内容反而一句也没听到。我家和冯友兰先生相连,当时冯先生作为“反动学术权威”目标很大,到北大来串联的各地红卫兵,都要把冯先生揪出来批斗,我往往也要陪斗。红卫兵小将让我们站在一个凳子上,他们把我们围在中间,要我们交代“罪行”,对此我们当然早有准备,说自己没有听毛主席的话,犯了反社会主义的错误,教书中“放了毒”毒害了青年学生等等。照例,红卫兵小将都不会“满意”,大喊“不老实”,“打倒×××”,“坦白从宽,抗拒从严”。这时我最怕七十多岁的冯先生支持不住,由凳子上掉下来,但冯先生却像一块磐石一样,站着一动不动,接受批判。“文化大革命”后,我问冯先生:“当时几乎每天批判你,你是怎么想的?”他说:“当时我什么也没听见,心中默念,菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”我们相对大笑。在生活中有些插曲也颇有深意呀!

1966年秋,每天都有红卫兵串联到北大,也经常来到我家,或者抄家,或者贴上些大字报。要我“坦白交代”反毛主席罪行。我每天都得集中到南阁交代“罪行”,写检查,或者在校园挂着“黑帮×××”的牌子劳动。我爱人乐黛云在“反右”时被划为“右派”,也得在校园内劳动。我们有两个孩子,一个八岁,一个十二岁,在家里由我母亲照管,红卫兵常来我家,对他们心灵上的影响很大。于是我和乐黛云商量把他们送到我住在成府的岳父母家中。但两个孩子没有去住几天就被我岳母送回来,她告诉我们:“成府街道居民委员会说,这两个孩子是黑帮的孩子,要给他们挂上黑帮子女的牌子。”岳父母认为,这样对孩子影响太大,只能送回来。

1967年秋,有一天晚上,忽然来了一批红卫兵把我押送到燕南园56号的一间房子中,对我进行批斗,坐喷气式,问我为什么在门上贴了一张毛主席像,而两边贴着“坦白从宽”、“抗拒从严”的对联。这下可把我吓坏了,我申辩:“我这样怎么敢干这种事呢?希望红卫兵小将调查,如果是我或我们家的人干的,我愿意受到严厉地惩罚。”这一群人中,恰好还有一位哲学系的教员,他说:“如果我们调查出是你,你就是现行反革命。”批斗了我一夜,把我放了。以后也就没有为这事找我,后来听说是我们对门一家孩子们干的。在“文化大革命”中,生死往往只在一瞬之间,如果当时没有哲学系的教员在,我也可能被活活打死,人呀都不知为何而死,悲夫!

这件事,使我和乐黛云非常后怕,于是我们就想方设法搬出经常有红卫兵光临的燕南园,离开这个是非之地。恰巧北大革命委员会认为原来教授住的房子太多,应该分出一些房子给职工住。我家住的燕南园58号是北大最好的房子之一,有七八间,自然要被分出去一部分。在这种情况下,我们就主动要求搬出燕南园,搬到中关园较差的小平房中。这样我们一家在中关园280号三小间房中住,从1967年秋一直住到1982年。

从1966年6月1日广播了毛主席的“全国第一张马列主义大字报”,肯定了聂元梓等七人的大字报后,我就作为“黑帮分子”在校内劳动,挨批、挨斗,没完没了地写检查和认罪书,向伟大领袖毛主席请罪等等,这样生活了一年多。当时我真心认为自己犯了严重错误,没有走在毛主席无产阶级革命路线上,站在毛主席革命路线的对立面了。我对在国际饭店会议中批评聂元梓的发言都上纲上线到反对毛主席的革命路线上。而且我内心真的下定决心要回到毛主席的革命路线上。但什么是毛主席的革命路线,我当时实在也搞不清,觉得跟随毛主席总没有错。而且下决心永远听毛主席的话,一切按毛主席指示办事,要像林副主席那样,把毛主席看成是我心中的红太阳,是我们的伟大领袖、伟大导师、伟大统帅、伟大舵手。我虽然一次又一次的检查,挖自己的思想根源,但以聂元梓为首的革命派和红卫兵小将都不满意,说我不老实。究其原因是因为我只是承认由于我的立场错了,客观上站到了毛主席革命路线对立面上了,而始终没有承认我在主观上就要反对毛主席。这当然不能令聂元梓等人满意。当时哲学系被定为“黑帮分子”的共十八人,大概都在这个问题上苦恼着,都在想方设法让聂元梓等人满意。

1967年秋天,北大红卫兵分成了两派,一派是以聂元梓为首的“新北大公社”,另一派是原来和聂元梓一起写“五二五”大字报的孔繁、杨克明为首的“井冈山公社”。两派在权利分配上对立起来,以致发生了武斗。在这种情况下,两派都无暇来管我们这些“黑帮分子”,这样我们就自动解除了劳动,但谁也不敢乱说乱动,在家里老老实实待着,希望能由革命派把我们“解放”,回到广大人民群众的队伍中。

1968年秋,工军宣队进驻北京大学,使北大两派的武斗得以平息,接着在全校展开“清理阶级队伍”的运动,因而又掀起了大揭发、大批判,这期间哲学系“十八黑帮分子”一个个得到解放,只剩我和其他少数几个“黑帮分子”没有得到解放。这时有些被解放的“黑帮分子”,例如有位同志揭发我在清明节为父亲扫墓;还有位同志给我画了张黑线图,把我和邓拓、周扬、关锋甚至“帝国主义神父”等等联系在一起,于是大会小会又对我开展了批斗。在这中间,我得感谢一位新华印刷厂来的工人大姐,她再三开导我,让我好好反省,争取早日回到人民队伍中来。在这挨批判斗争中,我一再作检讨,挖思想根源。一直到1969年夏才得到“解放”。没有多久林彪发出了“一号命令”,我和乐黛云还有我的儿子汤双就和北大二千余员工下放江西鲤鱼洲去劳动改造了。到鲤鱼洲劳动对我可以说有意想不到的收获。在那里我才真正体会到中国农民的困苦,才知道农活并不那么简单。插一天秧,腰腿之疼痛是难以忍受的;平一天水田的地,骨头几乎要散架。但中国农民就这样一天一天、一年一年的过下来。在这样的情况下,我确实出于真心地在劳动中来改造自己,使自己能和劳动人民更加接近。大概由于我改造得不错,1970年秋鲤鱼洲招收了一批工农兵学员,哲学系的工军宣队就派我去当教员,并和这些从工、农、兵中来的学员同吃、同住、同劳动、同学习、同斗私批修。在我与工军宣队的同志们和工农兵学员在鲤鱼洲生活在一起的日子,我感到他们的朴素、诚恳、吃苦耐劳和坦白的胸襟,对我是很大的教育。我到现在也还认为,和他们生活在一起是值得庆幸的。

躲避批判进“梁效”

1971年夏,我们从鲤鱼洲回到北京,和鲤鱼洲同时,北京也招收一批工农兵学员,两地的哲学系工农兵学员就合在一起,并成立了哲学系“教育改革小组”。开始由杨克明同志和我共同负责,后来杨克明同志不大管了,主要由我来负责哲学系的教改工作,但我们仍受哲学系的工军宣队领导。由于我真想让工农兵学员学到点东西,孰不知这个愿望与当时整个的潮流全然不合,看看又要挨批,正是毛主席提出“让北大的教员参加《林彪与孔孟之道》的编写工作”救了我,使我暂时躲过反右倾回潮的灾难,但却掉入了“梁效”这个深渊之中。

1973年秋天,当时北大的党委书记王连友同志找我们谈话,他说:“清华的同志编了一份《林彪与孔孟之道》,毛主席看了,认为不好,他说找一些北大懂点孔孟之道的人参加,和清华一起来编写吧。”王连友同志说:“你们就和清华的同志一起编写吧!”对能参加毛主席要编的《林彪与孔孟之道》,我很高兴,除了我对毛主席的无限崇敬之外,还有我个人的一些私心。这时正是在批判所谓“右倾回潮”,在北大自然又掀起了一次批判运动。我是当时北大哲学系教育改革小组的负责人,看看火又会烧到我身上,如果能到“梁效”,这场灾难也许可以躲过。

当时有几件事,我都会受到批判:一是,工农兵学员的水平实在太差(当然也有个别不错的),文章都写不通,王宪钧教授提出应该让工农兵学员学点“逻辑”;二是,我认为,只让工农兵学员学《毛主席语录》和《毛选》是不够的,是否可以学点“哲学的基础知识”,于是我就组织了几位同志(我记得有余其铨、程为昭等)编写了一份《辩证唯物主义论(提纲)》;三,“文革”前的哲学系副主任邓艾民同志一直没有解放,他找我谈了几次,我认为他的问题应该给以解决,就向工军宣队的同志反映了这个问题;四,为了“评法批儒”,中华书局重版了中国科学院哲学研究所中国哲学史组和北京大学哲学系中国哲学史教研究室合编的《中国历代哲学文选》,其中说“孔子思想代表由奴隶主转化为地主阶级的利益”,这一观点和毛主席认为孔子代表奴隶主的看法不一致,美化了孔子。中华书局在出版后,作了检讨,而我们北大太迟钝,也没有跟着检查,后经迟群主持的科教组庄卬提醒,我才匆匆写了个不大像样的检查。以上这几件事已有大字报提出批评。火正要烧到我身上,正好毛主席有这样的指示,我真是战战兢兢,心中庆幸或可逃过这一劫。正因为我有这样的私心,因而参加“两校大批判组”我就十分卖力。

进入“清华北大两校大批判组”是依据毛主席的要求编写《林彪与孔孟之道》,开始只有十来个人,主要就是编材料,我算是编材料的主要负责人之一。材料编了若干稿,每稿都交谢静宜和迟群往上送,我们等着上面的修改指示。这份材料共八部分,在基本编成后,仅其中有一部分,上面认为不理想,要我们重编这部分,于是谢静宜、迟群就命令我带着两三个人修改这部分,我记得有中文系的周一良、孙静、陈羲仲,而其他人则转入写大批判文章,以便配合《林彪与孔孟之道》的分编。1974年1月《林彪与孔孟之道》以“中共中央一号文件”的形式发件。由于我和周一良自始至终都参加了《林彪与孔孟之道》的编写,所以被受命到各单位去讲解这份材料。分工我讲带有理论性的前四部分,如“克己复礼”之类;周一良先生讲带有解释性的后四部分。当时除了由谢静宜、迟群指派我们在首都体育馆讲,我记得还应余秋里邀请在军队讲,应北京市委邀请在北京市委党校讲,好像还在其他地方讲过,现已记不大清了。

大概到这年二三月实际上在“两校大批判组”中分成两个组,一个组的主要任务是编材料组,接着编《林彪与孔孟之道》(材料之二);一个组是写大批判文章。我主要在材料组,“材料之二”的基本内容是所谓的“五七一工程纪要”。这份材料早在“大批判组”成立之前我们就看到过。在“两校大批判组”成立之前,江青曾召集一批在京学者(不仅仅是北大、清华的教员)开过两次座谈会,在会上就说到要批判林彪,这样就涉及到“五七一工程纪要”,并且传达了毛主席有关“评法批儒”的指示。这两次会,我都没发言,而当时人民大学的王世敏在会上作了相当长的发言,江青对她的发言很满意,当场说:“你是女状元。”所以在成立“两校大批判组”后,她和李家意、宗柏年就成了该小组的三人核心成员之一。

编写《林彪与孔孟之道》材料之一和之二,对我说是一“思想改造”过程,在“文化大革命”前,我曾写过一篇文章题为《孔子思想在春秋末期的作用》,认为:孔子是“从奴隶贵族向封建贵族转化的思想家”。现在毛主席说:“孔子是奴隶主的思想家。”我必须检查自己的思想以跟上毛主席的思想。如果从学术上说,在“文化大革命”前原来对孔子的看法就有不同,例如任继愈先生等就认为孔子是奴隶主的思想家;而冯友兰先生等和我的看法大体上相同。但是“批林批孔”是政治斗争,不是什么“学术讨论”。不仅我,而且冯友兰先生也都必须跟着毛主席改变自己的观点,因为毛主席的一切言论都是“绝对真理”,是马克思主义发展的顶峰,“一句顶一万句”,我们这时已经把毛主席看成“神”。这种对毛主席的迷信也不是从“文化大革命”开始的,它是经过1949年以后的多次“思想改造运动”而形成的。如果说,从历史上看中国知识分子大多以“仕”途为归,因此面对帝王就比较软弱,再经过解放后的各种针对知识分子的运动和毛主席多次对知识分子的人格污辱,使中国知识分子的绝大多数失去了自我,只能成为宣传毛泽东思想的工具,而且常常是心甘情愿的。这无疑是一大悲剧。

为了编写《林彪与孔孟之道》(材料之二),江青曾让我们到林彪住所毛家湾查看林彪的图书,当我们进到林彪的藏书楼,使我们吓一跳,林彪的藏书竟有七万多册,其中线装书非常多,在一些线装的中国经典上常有林彪的“批语”,我当时曾把他在《论语》上的批语过录到另一本书上,现在我还保存着。我们当时翻阅林彪的藏书,当然都是按照毛主席的指示,找一些所谓“反对社会主义”、“复辟资本主义”的话,而且往往也是顺着毛主席的思路来加以曲解。我们以“五七一工程纪要”为基础,再加上林彪藏书中的“批语”,东拼西凑,编成了《林彪与孔子之道》(材料之二),由谢静宜、迟群送了上去,以后就没有下文。“材料之二”编完之后,我们这些编材料的人没有事可做了,于是也参加到写作组里。写作组的任务是:解释《林彪与孔孟之道》(材料之一),写“批林批孔”和“评法批儒”的文章。文章多半是三两个人合写,然后由谢静宜、迟群审定后,往上送。文章署名除用“北大清华两校大批判组”外,还有一些笔名,用得最多的是“梁效”。

从1973年下半年起到1974年四届人大前,有两件事应该说一下,一是,大批判组成员曾两次随从江青到天津,这是我们和江青最近的接触,因而对她有直接的感性认识。关于去天津的过程,其他同志都会写到,我只想写给我印象最深的事。我们和江青一起在车上用餐,汪东兴虽也是中央政治局委员,但很像是江青的随从,江青让他干什么,他就干什么。我觉得很奇怪,但一想江青是毛主席的夫人,而在我们面前常说她代表毛主席,而且给我们讲一些如何发动“文化大革命”之类的事,来宣扬她自己。我当时都信以为真,我想其他“梁效”成员也会信以为真。有一次,我不知为什么提到“斯大林”,江青突然大发脾气说:“不要提他,不要提他。”吓了我一跳,以后我在江青面前不敢再说话。到天津后,我们并没有和江青住在一栋房子里,只是她召我们去她住的地方,我们才能去,去那里往往是和她一起看电影,我记得《反击》就是在天津看的。总之,江青给我的印象是“她真像一位颇为跋扈的皇后”。

另一件事是,当时的中央政治局召见“梁效”成员(也还有几位非“梁效”成员参加)。有一次是由各位政治局成员向我们讲话,会议虽由周总理主持,但江青却唱主角,她讲了不少毛主席讲的一些“批林批孔”、“评法批儒”的话,好像有的地方还是根据纸上写的材料念的。这次会使我印象最深的是邓小平同志的发言,他别的什么也没讲,只是讲“林彪并不是什么常胜将军,也打过败仗”。今天看来,邓小平实际上对什么所谓的“批林批孔”、“评法批儒”是有他的看法的,也许他已看出这中间的问题所在。另一次召集我们开会,这次大概主要是“四人帮”和汪东兴等人参加,主要讨论“评法批儒”。江青让我们发言谈谈“儒家”和“法家”的不同。我记得发言的有田余庆、宁可等等。我是比较靠后才发言,我说:“儒家和法家的不同可能主要是两点,一是法家主张改革,而儒家则要维护旧制度;二是法家主张前进,而儒家主张倒退。”我说得很简单,后来听说,江青认为我的发言很扼要。但江青认为很扼要,这一方面说明,我在紧跟毛主席,失去了自我思考的能力;另一方面也说明,我是在迎合“四人帮”,失去了知识分子独立的人格。因为我实际上对儒、法两家都并没有作什么认真研究。作为中国知识分子二三十年来已被各种“思想改造”运动和作为批判斗争的对象绝大多数已经失去了判断是非的能力,而以领袖的是非为是非了;已经失去了“自我”,而异化为领袖的“应声虫”。这和中国历史上有骨气的“士人”的人格是背道而驰的。孟子可以“以德抗位”,陶渊明可以“不为五斗米折腰”,李贽可以“不以孔子的是非为是非”,而我却把这些传统的知识分子美德丢掉了,想起来十分惭愧,愧对于人,也很悲哀。从80年代初起,我较为彻底地觉悟了,我再不说那些违心的话,我要找回“自我”,恢复知识分子应有的骨气,不再向非真理与半真理妥协。

注释《老子》受夸奖

1974年底召开“四届人大”前,有天“梁效”的一位成员告诉我,说北大广播站正在介绍我,说我当选了“四届人大”代表。我当时也没听见是如何介绍我的,后来听说,因为对“评法批儒”的发言很受江青的肯定,这样当上了“四届人大”代表,当时我虽没有什么喜出望外之感,但也觉得自己还可以跟上现实的要求。

“四届人大”正式开会之前先开预备会。我们都集中在车公庄的礼堂里,等待领导人来接见和讲话。忽然江青等人来了,她看到了我,就说有事要找我,她就上了讲台,讲了一通,我什么也没听见,不知她要找我干什么。我赶快找工作人员,他们已经知道。散会后,工作人员把我带到一间小会议室,江青和她的随从人员,还有一些学者和艺术界人士在场,桌上摆着一些用封套套着的线装书,江青对我们说了一通话,我已记不清了,最后江青指着那一堆线装书说:“这是马王堆出土的帛书《老子》甲、乙两种的影印大字本,你们大批判组去和今天的对照一下,加点注释,毛主席要。另外甲、乙本前后的部分也加点注。所加的注释都用朱红。”还特别对我说:“你会议就参加开幕式,其他会就不一定要参加了。回去你们就快做吧!”因此,我只参加了“四届人大”的开幕式就回“两校大批判组”了。

回去后,我就向谢静宜、迟群和李家宽(当时“两校大批判组”的负责人,8341军宣队干部)汇报。他们就赶紧组织批判组的人员,如魏建功、吴小如、田余庆、周一良和我等人参加来作注释工作。我们这些人写批判文章不大行,但做注释还比较有点办法,特别听说毛主席要看,就更加积极认真地做,很怕出点错误。后来听说毛主席对我们的注释工作很满意,当然我们很高兴,有点“受宠若惊”之感。这就是中国知识分子的悲哀了!

没多久,谢静宜、迟群来大批判组说,江青要来“看大家”,并且要听我们讲《老子》,因为我是“研究”中国哲学史的,就要我作准备。为此,我把过去我们中国哲学史教研室编的带注释的《中国哲学史资料辑要》中的《老子》部分,每句都详加解释,有的甚至译成白话,怕被江青问住。一日,江青带了一帮人(可能有汪东兴)来大批判组住的“北招”,这时学校领导周培源、王连龙等和谢静宜、迟群也都来了。江青来后,她大声说:“我向你们问好,也代表毛主席向你们问好。”我们当然也相应回答:“江青同志好,毛主席好!”她说了一些话,我一句也没听清,因为我很紧张,不知如何给她讲《老子》。忽然江青说:“谁给我讲《老子》?”我原来坐得离江青较远,只得走到她近处,带着大字本马王堆《老子》甲、乙本,打开来,因马王堆本是“德经”在前,“道经”在后,因此开始就是今本的三十八章。我刚开始讲了一句“上德不德,是以有德”,江青就讲开了,讲起她怎么读《老子》和许多与《老子》不相干的话,因此我真有一种“如释重负”的感觉,我可以没事了。因为我总怕哪句话讲错了,惹上麻烦,甚至可以坐牢呀!

1975年的4月底或5月初,在当时“科教组”(相当于中央的教育部)工作的孙长江同志来找我,他告诉我说:“毛主席有一段指示,认为现在不应反经验主义,而要反教条主义。”当时我也没有认真想想毛主席为什么有这样的指示,只是当作一条新闻告诉了两位大批判组成员。不知哪位先生把这事报告了李家宽、迟群等,后来听说迟群大发雷霆,说让我回哲学系,不要留在大批判组。如果当时我被遣送回哲学系,今天我也不会太深深的自责,也会得到善良的人的一些谅解了。正恰这时,我不明白什么原因,谢静宜、迟群决定大批判组的大部分成员都下工厂去劳动,我和李家宽、池中原下放到北郊木材厂,并要求我们和工人同吃、同住、同劳动。又听说迟、谢两人已经决定缩减大批判组成员,我也在缩减之列。在北郊木材厂时,到现在有两件事仍给我留下深刻印象:一是有一天孙长江来找我,告诉我说,毛主席的指示是批“四人帮”的。那时“四人帮”提出要反“经验主义”。这件事使我大为吃惊,原来上面的矛盾那么复杂,我们这些人是搞不清的,我想:“一切听毛主席的总没错。”第二件事是,当时北郊木材厂接受了一项重要任务,最高层领导要求制造一个可以升降的大床,有位工人说:“这大概是给毛主席做的。”这事被领导知道,听说这位工人马上就被抓起来。这事给我震动很大,使我感到,决不能乱猜测、乱说,不知什么话没说对,可以惹上“牢狱之灾”、甚至“杀身之祸”。这就是当时中国的现实生活。写到这里,使我想到两千多年中国的专制社会大体上都是这样,宫廷的斗争从来没有断过,而小民对之全然被蒙在鼓里,常会莫明其妙的因一句话而获罪。看来政治要走上较为合理的轨道,“政治上的透明度”应是民主政治的重要一条。

我们是5月底、6月初才到北郊木材厂,但到7月中旬,忽然谢静宜、迟群把我们全部下放的“梁效”成员都从工厂召回大批判组。回到大批判组,谢静宜、迟群向我们传达了毛主席批《水浒》的指示,要求我们组织起来赶写大批判文章。对这事,开始我一点也摸不着头脑,不知要搞什么。慢慢我们才知道,由于清华大学的刘冰同志给邓小平写了一封信,对谢静宜、迟群的一些言行和作风做了一些批评。毛主席看了这封信说:“这是针对我的。”这问题就大了,到12月初,已经发展到在“科教组”批判当时的领导人周荣鑫,而且已涉及当时提出的对社会政治进行“改革、整顿”的方针。这样,我感到问题可能很严重。1976年1月6日,周恩来总理突然去世,我和全国人民一样都很哀恸,我们自发地在大批判组设了个悼念的灵堂,但谢静宜、迟群看到后,要我们撤掉,说:“北大、清华各有一个就行了,不必设那么多灵堂。”周恩来总理的追悼会毛主席没有出席,我们都觉得很奇怪。可是追悼会是由邓小平同志致悼词,我当时想大概这次运动不会真正整到邓小平同志吧!可是就在总理追悼会的那天,孙长江同志来找我,他说:“这次运动的目的就是要整邓小平。”他的意思就是让我想法离开大批判组,我说:“我很难离开,只能混下去,要离开不被抓起来,至少又得像“文化大革命”初那样挨批判斗争。而且现在大批判组还没有一个人敢离开。”孙长江同志说:“那好吧!就各为其主了,但你想法少做什么事,不要多说话,静观其变吧!”事情发展很出乎我的意料,4月5日发生了大规模的群众自发的悼念周总理、批判“四人帮”的运动。谢静宜、迟群下令:大批判组的成员不准到天安门去。我没有去,但我的爱人乐黛云和儿女们都去了,而且我们一起写了一首悼念周总理的长诗(由乐黛云执笔)。孩子们还从天安门抄了不少当时悼念周总理的话。没几天发表了毛主席签署的免去邓小平同志一切职务的命令,只是保留他的党籍。这时我才比较清楚地感到中国共产党的最高层存在着严重的矛盾。

5月,4月5日的事件平息了,抓了一些人。这时谢静宜、迟群让我们大批判组写批邓小平的文章,而且要联系批《水浒》的“投降主义”路线来批。我和田余庆、孙中原等人是一个写作小组。但我们一直没有写出什么批邓的文章来。有天我看《论语批注》,看到其中写到孔子当鲁国司寇时把被放逐在齐国的鲁昭公的坟由齐国迁回鲁国,与祖宗合葬,说这是“为鲁昭公翻案”。我就根据《论语批注》的这个故事写了一篇文章,说明孔子从来就要恢复旧制度。在“四人帮”垮台后,审查我时说这篇文章是影射现实。对此,我可以说当时我的确没有想到这个意思,但不管如何,它起了坏作用,我应自己“反身自责”,应该深刻来认识像我这样完全没有什么党内政治斗争经验的人决不要再沾中国政治的边。教训太深刻,生活太艰难。

接受审查想自杀

9月9日毛主席去世,我的第一个念头是:“毛主席在一切都好办,现在毛主席去世了,我们不知应该跟谁了?”并且我在大批判组也向别人说了我的看法。当时,我心里确实不知道如何办,因为过去我一切都听毛主席的,认为毛主席总不会错。而且内心实际上存在着,错了也是因为紧跟毛主席而发生的,总可以为自己“开脱”。

10月6日,“四人帮”被抓起来,谢静宜、迟群也被抓起来,大批判组全体成员被集中起来,进行审查。在这一年半的审查期间,我们每个人几乎都反复作了多次地检查和揭发。主要要我们交代和揭发的问题是:“四人帮”、谢静宜、迟群是如何反周总理的;我们这些大批判组成员是如何接受“四人帮”的指示反总理的。现在我仍然可以说,在大批判组中我从来没有听到“四人帮”或谢静宜、迟群说到过“周总理”。因此,在我的检查中又陷入了和“文化大革命”开始时一样,那时聂元梓的校“文革”检查我们,要我们交代如何反对毛主席;现在“梁效”专案组又要我们交代如何反对周总理。而我们这些书生哪里知道中共中央上层之间的斗争呀!在审查中,我渐渐了解到“四人帮”确实要反对周总理,同时我也想到这大概也是毛主席的意思。因此,在我的检查中就再三说明,我和其他“梁效”成员确实在客观上帮助“四人帮”(如果严格地说应是“五人帮”),犯了反对周总理的严重错误,但我和许多“梁效”成员在主观上并没有要反对周总理。对这点,我无意为自己辩解,就像“文化大革命”开始时说我反对毛主席一样是无法为自己辩解清的一样。

在开始审查我们的时候,我还可以请假回家。有一次,在我为是否要违心地承认自己在主观上就是要反周总理的极度苦恼中,我真的想不清楚,为什么毛主席没有告诉我们这是怎么一回事。我怎么能说清这一切问题?我的精神几乎陷入崩溃之中。在这种情况下,我请假回家看看,想看看妻子乐黛云,我们有二十五年共同生活的苦难历程(她二十六岁就被划为右派,而我自1957年反右斗争后,历次运动都受到批判);想看看孩子们,不知他们今后如何度过一生(因为他们在1977年恢复高考时都考得很好,但因我的原因没有学校敢录取他们)。我想着看过他们以后,回“梁效”集中地要经过未名湖,不如跳入湖中,了此一生吧!但正巧孙长江同志来我家,他对我说:“事情总要过去的,不要乱交代,就是坐牢也没什么,早晚得放你,可以准备点换洗衣服,一定要挺住,我们能做事的时间还长着呢!”听了孙长江同志的话,我非常感动,打消了我投湖自杀的念头。

我参加“两校大批判组”,不管当时有种种客观原因,不管是毛主席指示让我们参加的,但我自己是不能原谅自己的,我也不要求别人理解“梁效”同人的处境。我自己应该严厉地责备自己,正是我在开始时考虑想逃避所谓“反击右倾翻案风”,而自愿进入“梁效”;正是我迎合江青等所传达的毛主席关于“评法批儒”的指示,而作了被江青肯定的发言;正是我在批邓开始时,因为怕有牢狱之灾,而没有听孙长江的话,毅然离开大批判组。这都说明了我作为中国知识分子的软弱性。三十多年来,中国知识分子在各种政治运动中始终是被批判的对象,绝大多数人都失去了判断是非的能力,而以领袖的是非为是非;绝大多数人都失去了“自我”,而异化成为领袖的“应声虫”。领导是我们的“上帝”,是我们无意造出来的“大神”。我是研究中国哲学史的,在中国历史上绝大多数“士人”都是依附于皇帝的,这个传统一直延续到像我这样的现代知识分子身上。毛主席说:“皮之不存,毛将焉附。”从作为政治领袖说,他说出他想说的话。但是中国历史上也还有极少数有骨气的士大夫他们可以对抗皇权,对抗世俗流行的观念。孟子可以说“以德抗位”,陶渊明可以“不为五斗米折腰”,李贽可以“不以孔子的是非为是非”,而我把中国知识分子的这些可贵的美德全都丢掉了。对这些,想起来十分惭愧,愧对那些古人呀!我很悲哀。但这也教训了我,1978年后,我渐渐地有了一些觉悟,到80年代初可以说较为彻底觉悟了,一切应根据自己的“良知”,不再说违心的话,不管是谁说的,我都得用自己的头脑来问一问:是否合理?是否有道理?我再不崇拜任何政治领袖人物,找回“自我”,恢复和发扬知识分子的骨气,不再向非真理反真理的那些带有欺骗性的言行妥协。

“文化大革命”对中华民族说是一场灾难,像是一场噩梦,这不仅是由三十年专制主义新传统造成的,而且它有几千年深厚的专制主义的老传统的根基。虽然说,“文化大革命”中发生的种种怪现象有其偶然性,但究其根源不得不看到专制主义往往会出现“造神”运动,“神”被造出后,他就完全把人控制住了,人被异化了。作为一个普通人的我,没有能力不“拜神”,从而犯了错误。因而“文化大革命”的教训对我终身难忘,它对我是一面镜子,我必须从中来时时反省自己。

凤凰网主笔张弘 据《我们三代人》一书编改

来源:凤凰读书