摘要

新政权并非仅仅是“公开的不排外”,恰恰相反,它的目的是将每个人都纳入它的体系之中,因此,在这个掌控一切的体系中,拥有一种不同于集体的个人思想本身就是一种严重的“问题”。

如果1950年的中国有畅销书榜的话,那么这本名为《怎样写自传》的小册子肯定会榜单上名列前茅。在出版不到一年的时间里,这本书就经过两次增订,印刷了13版,直到1953年,它仍然在常销书的榜单上占据一席之地。

这本书所以畅销的原因只有一个:1950年是成千上万中国普通人感受中共统治下新政权的第一年,而这本书恰好成为了这些刚刚从中共定义下的“旧中国”进入“解放后的新社会”的“新人”的指导手册。

按照这本小册子所讲,一份合格的自传应当按照党的宣传对自己过去的历史进行“一番总检讨总清算的工夫”,被纳入这个新政权的人们需要毫无保留地坦白自己过去的一切历史经历,以供新政权进行严格的审查和甄别,就像这本小册子所严肃警告的那样:“你的一切都无从逃避和隐瞒”。

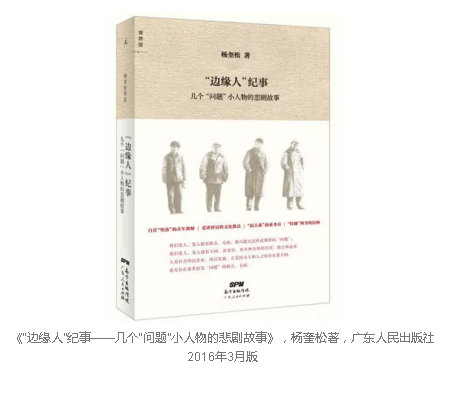

这一长段对自传重要性的阐释看似冗余,似乎也和杨奎松的这本新书《“边缘人”纪事》中那八名“问题”小人物的“悲剧”离题万里。但实际上,如果我们仔细查考书中提到这些“问题”小人物的遭际,就会发现他们在1950-1960年代所受到的一系列调查、询问、揭发、检举、批判,甚至是定刑入罪,都可以追溯到这本小册子里的内容,他们的所谓“问题”也恰恰是出在这些形形色色的自传中。

有些人是因为在自传中隐瞒了自己的历史;有些则是自传中某些蛛丝马迹引起了新政权有关部门的联想,从而发掘出被看作是新政权“敌对分子”的“问题”;还有些则是太过坦诚地交代了自己的思想动向,反而成了 “反革命”的罪证。从某种意义上讲,他们在最开始所犯下的错误,正是没有上好进入新政权的第一课:“怎样写自传”。

1、坦白:“怎样写自传”

穆国轩也许没有读过《怎样写自传》这本小册子,但这个22岁的年轻人在“肃反”运动中的自传却体现出来他确实试图按照新政权的意旨反省自己,在个人历史中寻找出自己“反动思想言论”的根源。在1955年的自传中,他坦诚自己一直以来在家庭和学校中所接受的教育都是仇视共产党的,他相信父亲所说的“儿子打父亲在匪区土改时是常事”。

在进入新政权后,学习政治的过程中,他又“因为自己始终站在反动的立场上分析问题,故越学越仇恨,“始终认为旧中国时代所有的一切是真理,而新中国、共产党所说的一切是强权”,而他这些思想上的“问题”,在“肃反”运动之前,非但不知改悔,反而隐藏起来,是他的同学们“只知道我重业务轻政治,而不知我有极端反动的思想”。

穆国轩的自传是杨奎松在书中所举出的众多小人物所写的自传中的典型,这些自传的一个共同点是挖掘自己个人历史和思想中任何有可能与新政权观点不符的地方,并且按照新政权所规定的过错或罪行标准给自己量刑定罪。

如何看待自己,最主要的就是如何看待自己过去的历史,特别是那段历史的土壤乃是帝国主义和反动派蹂躏下的“旧中国”,就像《怎样写自传》的作者所揭示的那样,“帝国主义强盗和封建、官僚资本的长期黑暗统治使我们一面蒙着损害,一面又装满毒素,我们不要将个人历史和旧的中国社会分开来看,揭发自己同时也就是揭发帝国主义强盗和封建、官僚阶级的罪恶,也就是对旧中国社会的严正控诉”。

对刚刚迈入新政权的人来说,这段话有双重含义,一方面给人以某种不确定地期望,因为它毕竟指出自己身上所受到的“毒素”乃是“旧中国”的遗痕,因此自己也是“受害者”之一,所以完全可以将自己过去的“问题”推卸到“旧中国”身上。

很多人在自传和悔过书中正是采取这种方式试图为自己洗脱罪名,书中第一则个案的主角廖学昌就在自传中提到自己“因为注意到国民党的官员唯利是图、贪污腐化,自己在解放前夕就已经希望国民党早点垮台了”。毫无疑问,每一次书写这样的自传,传主就重复一次“旧中国”给自己带来的毒害,就更进一步痛恨这个已经死亡的“旧中国”,而新政权因为政治“问题”所加诸自己身上的质疑和批判,也会进一步地加剧传主切割与“旧中国”的联系。

这当然是党希望达到的目的之一:从民众心底清洗任何对“旧中国”可能仅存的好感。但新政权更希望的是通过这种方式更全面、更精准地掌控每个人的过去和现在。既然“个人历史”和“旧的中国社会”已经如此密不可分,那就意味着除了那些出生于这个建政伊始的新政权的牙牙婴孩之外,每个人在旧社会生活过的人都会受到“毒素”的侵袭,也就都有着各式各样的“问题”,因此新政权也就可以藉改造“问题”为名,深入民众日常生活的方方面面,甚至是渗进他们的思想之中。

而一个人越是感到自己有“问题”,在“新社会”的各方强大压力下,也会更按照新政权的意旨去交代自己可能存在的“问题”。一句典型的宣传口号,就是穆国轩所在疗养院的党委组长所讲的那样“小问题不交,党就怀疑有大问题”,也因此,在反复抉择和忧惧之下,这些深感自己有“问题”的人往往会主动坦白党可能在此之前并不知道的内情,而这些更深地、更详细的内情又可以进一步加深党对个人的掌控能力。 在杨奎松的书里,至少有两则个案是在自己有“问题”的忧惧下,主动交出了自己的私人日记。穆国轩是其中的一个,他“愿交出反动的日记一部,表示我对这次运动愿意改造自己的决心,也愿领导上对我更加帮助和教育,以免误入反革命的泥坑”。而另一名叫尚昊文的文化教员,他也是出于“向党交心”的目的,主动上交了自己在从1947年到1955年肃反运动为止写下的几千篇日记。

但实际上,这些主动交心的日记,特别是那些在新政权建立后所发的牢骚,反而成为了他们反动思想的明证。穆国轩在上交日记后,“问题性质已经改变,已被作为单位重点‘肃反’的对象”;而尚昊文的日记,尽管其中被摘录的“问题定性”的日记只有14篇,但却足以打入另册,并险些成为“反革命分子”,从此再难有出头之日。

当尚昊文在1950年1月27日的日记中写下“企图把黑的变成白的,把联合政府变为一党专政,将人民大众活动范围缩为某一集团的活动范围,在美其名上说一套我的政策,公开的不排外,实际上你不参加我的组织,就是不进步,就把你视为群众”时,他肯定没有想到的是,对新政权来说,他这些偶一抱怨的想法出现本身就是一种“问题”,而试图隐藏它们则是更大的“问题”。

新政权并非仅仅是“公开的不排外”,恰恰相反,它的目的是将每个人都纳入它的体系之中,因此,在这个掌控一切的体系中,拥有一种不同于集体的个人思想本身就是一种严重的“问题”。就像我们所知道的那样,一只涂成红色天鹅是不可能永远隐藏在一群火烈鸟之中的,新政权接踵而来声势浩大的政治运动浪潮会揭发出所有的“问题”。[page]

2、揭发:到处都是警觉的人们

“虽然我和他是恋爱的关系,但是我已经在单位、在党团的教育培养下,明确了自己的立场,要与一切反革命分子——我们的阶级敌人作坚决的斗争,即使是自己的爱人,也会丝毫不留情面地来揭露他、检举他。”

1955年,深陷反动日记问题风波之中的尚昊文,也许尚不知道,他热恋中的对象已经决定揭发他,并且写信给他的部队领导。在她的心里,这位昔日的恋人已经不再被当成“同志”,而是“敌人”,“对敌人我不会有丝毫的同情”。为了进一步证明自己与尚昊文划清界限的决心,这位女友还表示愿意主动要将尚写给她的私人信件交给组织。

揭发“问题”是一种义务,从某种意义上,自传本身是一种自己揭发自己的方式,但新政权对“揭发”的定义更加精准,那就是让周围的亲戚、朋友和同事去检举一个人的“问题“。在杨奎松书中的八则个案中,我们能发现大量署名的“揭发材料”、“检举材料”、“证明材料”等等。一个人一旦成为调查对象,很快就会随之成为揭发检举的众矢之的。

最典型的应该是杨奎松书中方立仁的个案。方因为之前在新政权登记调查表的自传中已经坦陈自己是“国民党县党部助理干事兼执委”,这一不打自招的敏感的历史“问题”自然使他在之后的政治运动中难逃其咎。在1955年声势浩大的“肃反”中,又从旧档案中,发现他所隐瞒的“1947年曾经兼任过中统局在县党部的通讯员”的历史,方很快被怀疑为“有潜伏特务之重大嫌疑”,方很快就被身边的同事和朋友秘密监视起来,他的一举一动都专人向调查组汇报。

从杨书中摘引的几段监视报告来看,这些巨细并包的揭发材料近乎于流水账,大多数是吃饭和睡觉:“元月三十一日正月初一,中午十一点前后去他家一次,他才闹的吃饭,搞了四个菜,喝酒,吃饺子(我还喝了两杯酒)”。而且从技术上看,这种监视也毫无价值。但专案组却对其照单全收。

要理解这一点,就必须理解新政权下民众的心态。根据新政权的宣传,敌人隐藏在四面八方,随时都可能向新生的人民政权进攻。就在尚昊文因特务嫌疑接受调查之时,一本作为通俗读物出版的宣传小册子《到处都是警觉的人们》以严肃地口气警告民众他们身处何等危险的境地:

“反革命是绝不甘心自己的失败和死亡的,盘踞在台湾的蒋介石卖国集团,在美帝国主义的直接操控和指挥下,不但公开地向我沿海地区进行破坏性、骚扰性的战争,而且还使用卑鄙无耻的手段,秘密地向我国内地派遣特务……他们的罪恶企图,就是在我国内地搜罗反革命分子,破坏我国的和平建设”。

在这类小册子和新政权的宣传下,新政权的民众时刻感到自己处于一种不安定的恐惧之中,任何工作和生产中出现的问题和事故,都可以被当做是潜伏的特务和反革命分子勾结而故意制造的。尽管这些所谓的特务破坏行为大多数只在虚实之间,有些无法证明其真实存在,但这种新政权在危殆中的气氛,却足以调动民众起来揭发检举那些潜藏的可疑人物。

恰如那本小册子的书名一样“到处都是警觉的人们”。在新政权发动起的人民如炬的监视目光下,无论是真实存在的、还是可能会发生的,亦或是想象的罪行,都将被揭发出来,因此,像方立仁这样的“历史特务分组”和书中的其他“四类分子”唯一的下场就只有“低头认罪”。

3、认罪:“我有罪”

“有问题早晚脱不了交待,迟了不如早了好,不然越被动”;“你不愿交待就不用来说了,不要和我们磨时间!”在方立仁的个案中,为了促使他“交待”自己的“问题”,专案组采用了软硬兼施的手段,其目的只为了从被审讯人口中得到那个他们希望得到、并且早已认定的答案。只不过他们需要细节,更多的细节,但目的绝不仅仅是量刑定罪,而是要让这些被审讯人相信自己真的有“问题”,甚至是“有罪”,而新政权的处理是合理而且仁慈的,就像那句经常出现在审讯台前的标语“坦白从宽,抗拒从严”。

对一般人来说,审讯的过程除了当事人之外,一般都讳莫如深,即使偶有吐露,也很难得悉更多的细节。而杨奎松的书恰好记录了大量审讯的笔录和过程,可以填补上这片模糊的灰色地带,也使人意识到,新政权的对已经被确定有罪的嫌疑人的审问,几乎可以被视为一种具有特殊技巧的艺术。

在尚昊文的个案中,杨引用了大量传讯材料,杨对这些材料并没有经过详细的分析,只是把它们原汁原味地展示给读者,让人们去体会其中的意义,其中关于知识分子和农民的问题是专案组反复讯问的两大主题,也恰恰因为这些地方最能引导尚昊文在为自己辩护时说出那些进一步证实自己有罪的回答。

当尚昊文在答辩中说“我认为党在言论上仍不给自由……党也不应该把我们知识分子当成试验品,用着了,就照顾,用不着就不管了。”审讯组并不是耐心地举出政策或是实例反驳他的回答,让他认识到自己的“问题”所在,而是用另一个问题打断他的话。因为尚的这段答辩正好可以在之后”处理意见“中开列的罪状中再加上一条:“此外,认为我党‘言论不自由’、‘政治不民主’”。

而审讯时设计的问题也具有相当的技巧,当专案组问他“你骂党为‘权贵’,这难道是拥护党吗?……你应该老老实实交待这些问题的真实思想”时,他们也并不是提出有任何事实根据的问题,而是一种逻辑游戏,抓住被审讯人言语之中的某些点加以强调和放大,将其作为一种在逻辑上证明被审讯人前后矛盾的证据。这条逻辑链当然是单线的,因为每个人的思想其实都在变化之中。但专案组的提问目的却很显然是要求尚承认这种思想一直存在在他的脑海里,直到审讯这一刻仍然存在。他们用这种反复提问的方式不断强化被审者头脑中的这种印象,这也就是挖掘思想“问题”的本质所在。

这场审讯的最后专案组提出的问题,可能是整个审讯最切中赅要的:“你为什么会产生这些反动思想呢?”这个问题的机巧之处在于,它实际上已经暗中给被审讯人定上了“反动思想”的罪名了,一旦他对“为什么”做出回答,就等于承认了之前他在答辩中尽力反驳的种种,其实归根到底,还是“反动思想”。

作为一种技巧的审讯不仅能让被审讯者相信自己有罪,有时甚至能让他们承认自己从未犯下的罪行。在穆国轩的个案里,这位开始时只是在主动上交的日记中有过几句牢骚的年轻人,在专案组的调查和审讯下,其罪恶已经高达近二十项之多,在帮助小组和专案人员的反复施压和提示下,穆国轩“回忆”起自己曾经在卫校厕所木板上写过“不止一条反动标语”,甚至还“回忆”出了这些“反动标语”的内容,以及相当具体的作案时间(黑夜)、地点(厕所木头墙)和作案工具(铅笔)并且承认“完全是事实”。

这些1950年代的所谓的“罪证”,直到1980年代才得以“真相大白”,或者说是“平反”。对活过了那些年代最终等来“平反”一天的人来说,生活似乎回到了正轨。但如果追溯这些在自传中坦陈自己的思想,被亲朋好友揭发检举,最后又被打入另册甚至定罪的人的经历,我们仍然有多得不可胜数的疑问,但最重要的一个是,究竟是什么造成了他们在那个时代的命运?这个问题也许本身不需要解答——对经历过的人来说,答案已经不重要了,而对从未经历的过人来说,最好永远不需要提出这个问题。

来源:华文好书