(乙未闲读漫录之三)

这一年的法国之行是旅行激发读书欲望的又一个例证。我第一次到巴黎已经是16年前了,而且是在冬天。尽管当时巴黎正沉浸在那种即将进入新千年的气氛之中,但是冬日的天色阴沉,塞纳河的流水也少了些许欢快的气息。五月初,终于又有机会再次游览这座城市。此次是应法国公证人高级理事会邀请,与两位中国政法大学的教授马宏俊和马志冰一起考察公证制度的现状。不过,说是考察现状,我连历史也是不甚了了。多谢理事会负责与中国合作的西凤女士的周到安排,打开了我在知识上的一扇新窗户。(西凤法文大名Marylise Hebrard,这中文名字取的,可以做某种酒的绝佳代言人。)不仅如此,从巴黎到地中海岸边的蒙彼利埃还串联出一系列有趣的人物和故事。

这一年的法国之行是旅行激发读书欲望的又一个例证。我第一次到巴黎已经是16年前了,而且是在冬天。尽管当时巴黎正沉浸在那种即将进入新千年的气氛之中,但是冬日的天色阴沉,塞纳河的流水也少了些许欢快的气息。五月初,终于又有机会再次游览这座城市。此次是应法国公证人高级理事会邀请,与两位中国政法大学的教授马宏俊和马志冰一起考察公证制度的现状。不过,说是考察现状,我连历史也是不甚了了。多谢理事会负责与中国合作的西凤女士的周到安排,打开了我在知识上的一扇新窗户。(西凤法文大名Marylise Hebrard,这中文名字取的,可以做某种酒的绝佳代言人。)不仅如此,从巴黎到地中海岸边的蒙彼利埃还串联出一系列有趣的人物和故事。

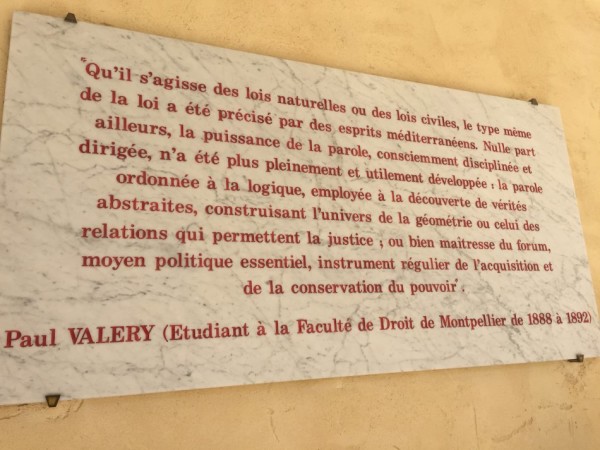

让我长话短说。蒙彼利埃大学乃是欧洲最早的大学之一,而且由于罗马教皇1219年发布诏令禁止在巴黎大学教授罗马法,该校只好专注于神学、哲学以及教会法,加上地理上与意大利和西班牙的毗邻,蒙彼利埃就成为整个法国的罗马法教学的早期中心。有机会造访这所法学传统源远流长的大学,是一件令人兴奋的事情。在蒙彼利埃大学法律系古老的方庭里,墙上悬挂着一方石刻,写着一段有关自然法的话语。仔细看下面的署名,却是法国著名诗人瓦莱里(Paul Valery),“1888-1892年蒙彼利埃法律系学生”。我想起自己在1980年代就读过梁宗岱的书《诗与真》,记得梁曾经向瓦莱里(梁译作“梵乐希”)请教诗,却未曾记得瓦莱里竟然是这所大学的一位法科学生。这当然给那句名言“许多诗人是法学院的逃兵”增添了又一个例证。

回国后翻箱倒柜地找出了梁宗岱的《诗与真 诗与真二集》(三联书店1984),重读了其中写瓦莱里的篇章,也包括瓦莱里为梁译陶渊明诗集写的序言。确实,瓦莱里在大学期间就不喜欢法律专业,却雅好数学与文学。拿到法律文凭也就告别了法律职业,成为里程碑式的伟大诗人。梁氏是他接触到的第一个中国人,他通过梁译陶诗,了解了中国诗词的风貌,对于中国古典诗有过颇有启发性的评论。梁氏留学期间还与来巴黎访问的胡适有过一面之雅,留法归来,正是胡适邀请他到北大法语系担任了系主任。但未曾想,梁氏不久就闹出了婚姻纠纷,胡适从中协调未果,案子最终打到法院,胡适颇不满于梁氏的不通情理,为梁氏原妻何洁琼聘请了名重一时的大牌律师林行规代理此案,不仅如此,胡适还亲自出庭充任证人。有趣的是,毕业于英国伦敦政经学院并获林肯律师会馆出庭律师头衔的林行规律师,当时也兼任北大法律系教授。梁宗岱方面呢,请的律师也是大牌——戴修瓒,又是北京大学法学院的著名教授。我们可以想见,那次审理是何等地轰动士林与市民。我手边保留着谢泳教授多年前寄赠的1934年《法律评论》合订本,其中第11卷第12期载有北平地方法院的判决书全文。案件以梁宗岱败诉告终,不久之后,北大决定不再继续与梁宗岱的聘约。

后来,西凤女士来京,几位朋友一起北京西山的鹫峰山庄吃饭,意外地在那里看到了林行规先生的塑像,原来这个山庄当年就是林大律师的私人财产,真是无巧不成书。胡适于1932年夏天来山庄避暑,并有诗赠山庄主人,胡颂平《胡适之先生年谱长编初稿》记下了这首诗,题为“读了鹫峰寺的新旧碑记,敬题小诗,呈主人林行规先生”,末尾注“偶效黄山谷体”:

谁创此者?释子深,

谁中兴此?法家林。

五百年中事翻覆,

惟有山水无古今。

我游此地独心喜,

佛若有灵亦应尔。

建刹养僧修四禅,

不如开山造林福百里。

同行的丁文江也有诗赠林行规。可惜天不假年,林行规1944年去世,卒年62岁。1950年,已经客居美国的胡适见到故友的儿子,当时还属于北京大学法律系二年级学生的林继俭,将当年写给乃父的诗又书以赠之。《胡适日记》1月7日:“林斐成先生(行规)的幼子继俭(北大法律系二年生)来看我,他谈起他去年四月起就告病不去北大了,因为那时学生人人须‘坦白’,排日程轮流‘坦白’。”

来源:凤凰读书