在台湾开会,遇到了几年不见的蔡咏梅大姐,虽然蔡大姐年龄比我大不了多少,但圈内的都习惯叫她蔡大姐,我也叫她蔡大姐,叫一声蔡大姐显得亲热,关系也拉近了。

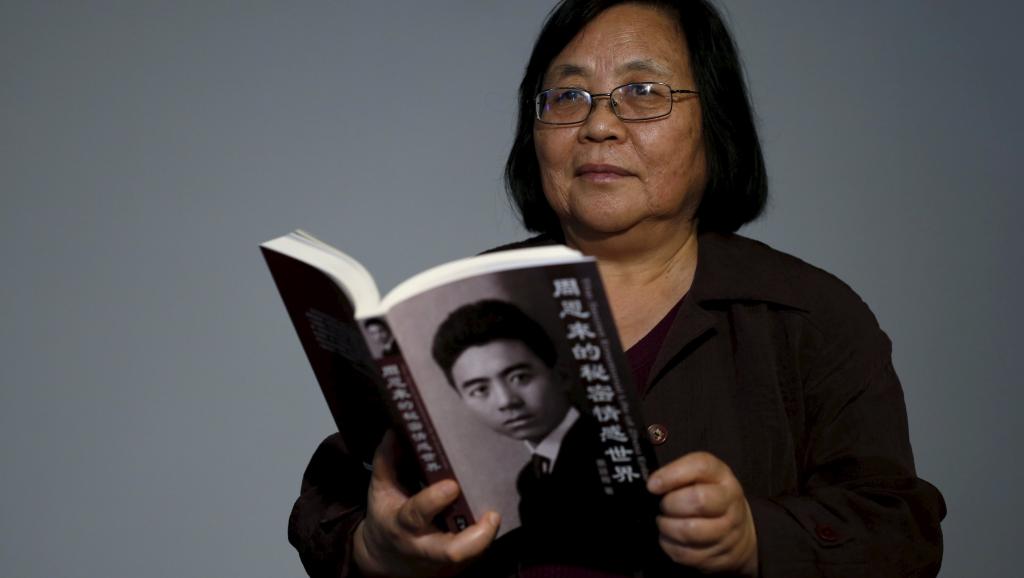

蔡大姐最近出了一本书,《周恩来的秘密感情世界》指周为同性恋者,出书之时,正值“铜锣湾书店事件”,该书店因出了几本有关中共领导人私生活的书,中共竟然越境抓人,老板,伙计五人被抓到内地,老板还在“央视”示众。蔡大姐此时出了这本书,我自然对她的安全担心。因此,看到她安然无恙来台十分高兴,见面的招呼比以往亲热,来了一个大拥抱。

见到蔡大姐自然要提起《周》与她的安全。她说暂时还没有,以后又谁知道呢。但就目前香港情况来看,出版和销售这类书的空间恐怕已经没有了。她说我把书带来了,不多,但你我是一定要送一本的。我连忙说谢谢,因为这样的书以后看不到了,自是弥足珍贵。她说谢什么呀!我送你书是要你给我写评论,我得要谢谢你了。虽然我不善书评,但承蒙蔡大姐的信任,这个书评写得好,写不好都是一定要写的。

会上她把书塞到我手里,我赶紧将书在包里放好,免得他人看见蔡大姐厚我薄彼。书带回来后,因忙着俗事,一去竟半月之久我才拿出书来。书放在手里没有打开,反反复复看着着封面上周年青时代的照片,这个外表儒雅倜傥的中共美男子,确非寻常,他那多愁善感男性面容下有着女性气质,浓眉下的双眼含着忧郁,嘴角上抿着焦虑与渴望,整张脸又清秀得丽人,这是同性恋者的一个特征,也许我已戴着有色眼镜,有“疑人偷斧”之嫌了。到底是否“疑人偷斧”还是翻看书,看看蔡大姐如是说。

周恩来的同性恋倾向,蔡咏梅先是以排除法,即周对女性的态度,蔡对周的几个女性朋友或传说中相恋过的情人一一作了史料调查,张若名,郭隆真,陈波儿,张太雷美貌的未亡人王一知,以及养女孙维世与德国的私生子和一个叫艾蓓的私生女。其中关系最密切,最有可能产生感情的张若名,也没有超过男女朋友的关系。其他几个爱情关系更是无从谈起,私生女,私生子均是子虚乌有的杜撰。

倾情于周恩来的华裔作家韩素音在她的《周恩来传》中说:周虽然以其外貌与才干为女性所迷,但他却不近女色。这是周恩来周围的人共同的看法,但后来因周在党内的地位,则改为周是为了革命的事业而牺牲了儿女之情。但稍微了解一点当时革命队伍男女间的开放,就知道此话大谬矣!

蔡咏梅的《周》为我们提供了早年共产党人追求两性自由的生活画面。那些赫赫有名的革命烈士如蔡和森,向警予,彭述之,李立三等人都是你撬我老婆,我拽你老公,互相拍拖,换来换去,共拥一妻,共为一夫,革命到哪里,性爱到哪里。“杯水主义”大行其道,陈独秀不但嫖妓,还拐了小姨子私奔,他的儿子陈乔年更是惊世骇俗,他说:革命家没有结婚,也没有恋爱,只有性交,因为革命家没时间去搞那种小布尔乔尼亚的爱情玩意儿。这样的一幅“革命性”的浮世绘,到是为当今官场,性泛滥,性乱伦作了注解,原来不是当今中共官员堕落了,他们原本就是这样一批人。

周恩来一直提倡“不婚主义”,但是他在法国时突然向国内邓颖超写信求婚了,为何周舍近求远,不向身边那么多美丽又倾心与他的女性求婚,而要向万里之外与他关系并不密切,且其貌不扬的女性求婚呢?我们只能作这样的解释,周已到了不得不结婚的年龄,以结婚掩盖他的同性倾向,而邓作为革命同志,而不是作为革命爱人则是最好的对象,且邓又是男性化的女性是个假小子。当时周末27岁,这个年龄早已过了谈婚论娶的年龄,那时他身边的革命同志大都在14至20岁之间结了婚,毛是14岁结婚的,到了周的年纪已换了好多女人。可以想象周的压力有多大,且他周围的人又争着把门当户对的女子介绍给他。

邓颖超当时是19岁,对周这样的一位万人迷的革命同志向她求婚,自是喜出望外。但到了周回国与她结婚时,周却显出不近人情的冷淡,且在洞房花烛之夜,赖着不进洞房,拽着蔡畅大姐喝酒聊了个通宵,可以想象在新房中等着夫婿的邓,必是空对二柱红烛流泪到天明。周是否对邓尽丈夫的义务,只有他们俩人心中有数。但邓有过一次怀孕的记录,说明周还是在邓身上尽过人道的。

在排除了周恩来与女性之间那种悱恻缠绵的感情后,蔡咏梅又打开了周与同性朋友的画图。与周有过亲密关系的同性朋友有:南开中学的伉鼐如,李福景,吴大个与外国友人路易艾黎。其中与李福景的关系最为投入,到了寸寸相思寸寸灰的程度。

透出周与这些男子相思的,主要是来自一本他留下的青春日记,日记是打开人生秘密窥视人性最好的钥匙,而撰写这部日记的时代,周还没有选择作为一个革命家的人生事业,所以他也不必隐藏什么,如果他知道自己将发迹成为红朝宰相,他定然不会写下那么多为情所困的同性之恋。

周在他旅日的日记中,留下了他对南开中学一位同窗好友李福景刻骨铭心的感情,他在日记中写道:“绵绵葛藟绵绵恨,寸寸相思寸寸灰”,当得知李福景去香港读书,而不能与他同去法国时,他在日记中写道“余闻之伤心已极,一场空欢喜,顿如凉水浇背,立失知觉”。这样一种相思语言在周与女性朋友的信件中是从来没有过的。

蔡咏梅的《周恩来的秘密感情世界》,以种种论据推理出周恩来的感情世界,不在于异性而在同性。蔡的推理是多方面,多角度的,从他对多位女性的态度,包括夫人在内的感情行为作了一一排除,又对他的同性朋友作了一一论证,既然他是一个对女性毫无兴趣的男人,对男性却感情炽热,那么他就是一位同性恋者。一如西方谚语:走起来象一只鸭子,叫起来也象一只鸭子,他就是一只鸭子。

但总因是推理而没有“事实”,我们只能说周恩来是同性恋嫌疑分子。在当今世界同性恋者的定义,不但在精神层面上的,而且要有肉体相欢的内容。但纵观周的一生,总是没有周与同性友人在床上的记录,哪怕是搂抱亲吻。但因他们是秘密情人,所以也只能是秘密。周与李曾同居一室,但两个男人同居一室是家常便饭,但因着周是同性恋,同性恋者与同性密友住在一起必然与异性恋者同居一室有着不同的内容,如果李不是同性恋者两个人就住不下去了,这是反证。有无肉体关系,没有证据只有推论。所以书中没有涉及肉体关系这一面,这是蔡的谨慎也是她的严肃之处。当然我们也不能以当今的定义作为那个时代的标准。那个时代的同性恋者也许只能在精神层面上。

推论周为同性恋者,从周的日记中找到了很多内容,唯一不足之处是周所恋之人,即使最让他倾心的李福景,也没有留下半点爱恋周的文字,当然没有看到并不等于没有。恋爱虽是两个人之间的事,但也有暗恋,也有单相思,从他们密切的交往来看,可能确是暗恋与单相思,可能那一方没有这方面的倾向,把周仅仅看作金兰兄弟,这可能是让周更为沮丧与痛苦的原因。

在周的那个时代,同性恋还是讳莫如深的关系,即使提倡两性自由的西方社会,也为世俗所禁异,只能是移情别恋,为自己人生找到感情的出路。周这个感情世界充满了小资情调的年轻人,他之所以投身无产阶级暴力革命,是不是由于他的同性恋的原因,或许他是被性逼上梁山的年青人。周的同性恋使中共有了一个无产阶级革命家,有了一个革命胜利不可缺少的人物。因为有了周这样一个与众不同,温文尔雅,风度翩翩的中共领导人,使中共这样一个土匪政权蒙上一层斯文的薄纱,迷惑民主党派,知识分子,并以其擅长的交际能力与魅力,让国际社会对这个红朝政权造成了一种能对话,能通情,能达理的文明错觉,然而产生了浪漫的期待。

晚年的周恩来在经历了刘少奇被折磨之死,林彪死无葬身之地的惨剧,他的恐惧几乎到了精神崩溃的地步。在中共政治中,二把手几乎命定成为被扣屎盆子的替罪羊。林彪摔死后,周自然而然地上升为二把手,毛的斗争目标也放到了他的身上,批周公事实上已经开始了。让周恐惧的不是政治上被打倒,他知道凭着他在党内的威望,即使打倒了他依然有翻身的机会,他恐惧的是当他被打倒后,一旦公开他的同性恋倾向,将他污名为流氓,鸡奸犯,他必是万劫不复了。一想到他将被冠以流氓,鸡奸犯而盖棺论定,他不寒而栗。好在他临死前虽然遭受癌症带来的巨大痛苦,但他还是能够从容安然闭目而去,因为他恐惧了一辈子的那只鞋子终于没有落下,他成了中共革命队伍中的唯一的道德圣人。

周恩来投身革命以来,以超级的隐忍不拔,以柔克刚与毛周旋了半个世纪,在他临死前威望已远超毛泽东。他的死带来了一次规模巨大的,改变历史进程的“四五天安门”运动。十里长街,挥泪送别,周恩来终于走完了他作为共产主义革命家的一生。但没有想到四十多年后,那只为周所恐惧的鞋还是掉落了下来,一位四川才女蔡咏梅,从浩瀚的史料中,从历史的雪泥鸿爪中,得出周乃是一位无可否认的同性恋者,这是中共这位红朝宰相惶恐一辈子,掩饰一辈子的性倾向。

当然,时代已经不同,蔡咏梅对周的同性恋没有半点道德上的指责,反而寄予了极大的同情。假若,周出生在这个同性恋者可以公开表白,可以公开结婚,并为社会以接受理解的时代,那么,周会是这样一个人呢?以他的才华与风貌,他必然会找到他心仪的爱人同志过上美满的生活,而不是一个一生都带着罪恶感,处在恐惧之中,痛苦之中,自责之中,一位带着假面具的红朝宰相。

一个如同林妹妹一般多愁善感的男子,因其性的倾向成了无恶不作的共产党头子,世事正是造化弄人。

后记:

我移民在纽西兰,与周恩来有着恋情的路易艾黎是家喻户晓的人物,也许因着他,纽西兰比一般西方国家与中国的关系更近一点。在我们华人移民中有一个雕塑艺术家邓邦镇,是路易艾黎的养子,我与他相熟参加过他的艺术展,我曾与他谈起过路易艾黎。

路易艾黎是周恩来交往的男性朋友中唯一铁板钉钉的同性恋者,纽西兰是同性恋合情,合法为社会接受的国家,同性变者在这块被称为伊甸园的土地上,成双成对,你情我愿地组成家庭,我认识的一位“奥大”教授与公司高管,正是其中美满的一对,他们曾公开举行隆重的婚礼。我看了蔡咏梅的这本书,忽发奇想,如果当年周恩来与路易艾黎相遇时,还处在青年时代,他们俩人会不会在激情之中牵手来到纽西兰,成为一对神仙眷属呢?

文章来源:北京之春