七月三十日在香港中文大学中国研究中心的会议室,来自重庆师范大学的副教授谭松作《川东地区的土地改革运动》专题演讲。室外是盛夏的艳阳,但室内却弥漫着一股不安的寒意,在谭松冷静讲述和墙上视屏图像中,土改的种种酷刑展现在听者眼前,恐怖得令人脊背发凉。四川川东地区五十年代初共产党土改血腥的真相对于文明世界中成长的香港人实在是太过残酷了。

七月三十日在香港中文大学中国研究中心的会议室,来自重庆师范大学的副教授谭松作《川东地区的土地改革运动》专题演讲。室外是盛夏的艳阳,但室内却弥漫着一股不安的寒意,在谭松冷静讲述和墙上视屏图像中,土改的种种酷刑展现在听者眼前,恐怖得令人脊背发凉。四川川东地区五十年代初共产党土改血腥的真相对于文明世界中成长的香港人实在是太过残酷了。

一位中文大学女教授听不下去,突然插话要求谭松“请不要再讲了!”谭松有点愕然,然后一口回绝道:如果我们不去正视苦难和残酷的真相,这样的历史就会重演。他还以德国纳粹屠杀犹太人的波兰奥斯威辛集中营为例说,这个集中营是很残酷的,但学校老师依然带领学生去参观,因为应该要学生知道真相。

川东土改贯彻刘少奇暴力路线

事后交谈,谭松承认他当初调查川东土改时,那些血腥惨烈的场面他自己也难以承受,但他要抢救历史,拒绝让血腥的历史真实被吞噬和淹没。他在一篇文章中引用流亡瑞典的湖南作家茉莉的一句话说,“为了天空不再黑暗,必须先揭露黑暗。”

谭松演讲的川东土改,是指原四川省所辖的重庆市、万县市、涪陵市、广安市和黔江地区,即大致今天重庆直辖市区域。谭松是重庆人,他在二○○二年开始调查川东土改历史,走访了十二个县市,访问了四百多个土改亲历者,包括当年的土改工作队队员、民兵、地主子女和知情者、甚至还有受尽酷刑而活下来的地主,所有采访均做了录音录像。最后完成了一部土改专访录,共三十六万字,尚未出版。

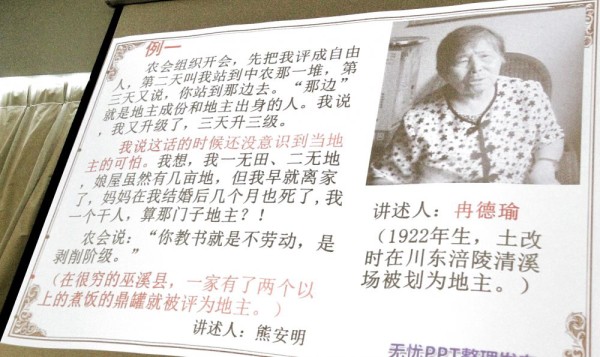

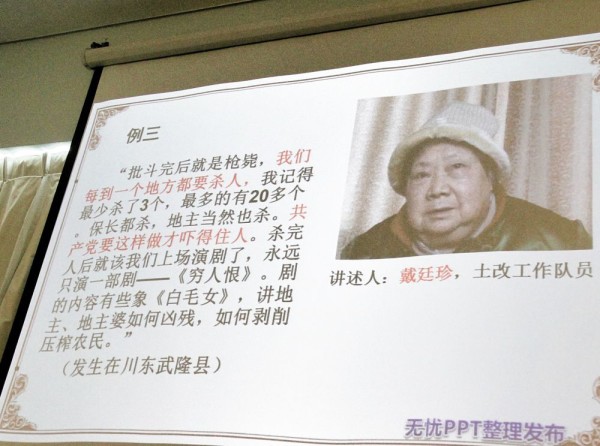

川东土改在党占领四川后的一九五一年开始。谭松指出,经过一年半时间土改彻底改变了中国两千多年的土地制度,不但摧毁传统中国农村的伦理和文化传统,消灭了农村精英阶层,还使中国农民沦落为无法自由迁徙的农奴,为中国带来长远的恶劣后果。他在调查中发现,川东是贫穷山区,很少良田千亩的大地主,土改前川东地主平均每人所有土地仅十四点五九亩。许多被打成地主的其实是自耕农,或只是相较富裕的农民,而且党划分地主非常随意,甚至有当教师不需下田劳动也被打成地主。在最穷的巫溪县,一家有两个煮饭的鼎罐就被评为地主。他指出,死于文革的刘少奇领导土改运动,主张暴力土改,双手染血。为了建立新政权的权威,需要杀人立威,所以土改设立人民法庭,下放杀人权,鼓励杀人。一位当年土改工作队员戴廷珍接受他的采访说,“批斗之后就是枪毙,我们每到一个地方都要杀人。党要这样做才吓得住人。”因此对党来说,“土改必须是一场暴风骤雨,也必定是一场腥风血雨。”

川东土改在党占领四川后的一九五一年开始。谭松指出,经过一年半时间土改彻底改变了中国两千多年的土地制度,不但摧毁传统中国农村的伦理和文化传统,消灭了农村精英阶层,还使中国农民沦落为无法自由迁徙的农奴,为中国带来长远的恶劣后果。他在调查中发现,川东是贫穷山区,很少良田千亩的大地主,土改前川东地主平均每人所有土地仅十四点五九亩。许多被打成地主的其实是自耕农,或只是相较富裕的农民,而且党划分地主非常随意,甚至有当教师不需下田劳动也被打成地主。在最穷的巫溪县,一家有两个煮饭的鼎罐就被评为地主。他指出,死于文革的刘少奇领导土改运动,主张暴力土改,双手染血。为了建立新政权的权威,需要杀人立威,所以土改设立人民法庭,下放杀人权,鼓励杀人。一位当年土改工作队员戴廷珍接受他的采访说,“批斗之后就是枪毙,我们每到一个地方都要杀人。党要这样做才吓得住人。”因此对党来说,“土改必须是一场暴风骤雨,也必定是一场腥风血雨。”

利用地痞流氓施残暴酷刑

利用地痞流氓施残暴酷刑

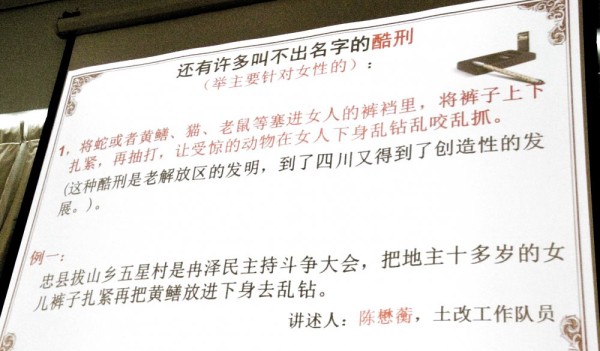

谭松在演讲中说,土改中最血腥残暴最恐怖下流的行径还不是斗争诉苦会,而是向地主逼浮财这个阶段,索要金银珠宝,逼不出来,贪婪的土改积极分子就使出种种丧尽天良的残暴下流手段和酷刑。诸如“背火背篼”(在铁皮桶里装满烧红炭火强迫背在背上)、“抱火柱头”(把钢管烧红强迫人手抱)、吊木脑壳(把头部用绳捆起来上吊)、“烧飞机洞”(脱光女子的裤子用火烧下身)“点天灯”(在头上用粘土围一个圈,注入桐油点灯,或双手手心向上绑起,手窝盛满桐油点灯)等等?。一个地主媳妇交不出金银,被脱光衣服遭受碳烤活人酷刑,烤得奶子和肚皮往下滴油。

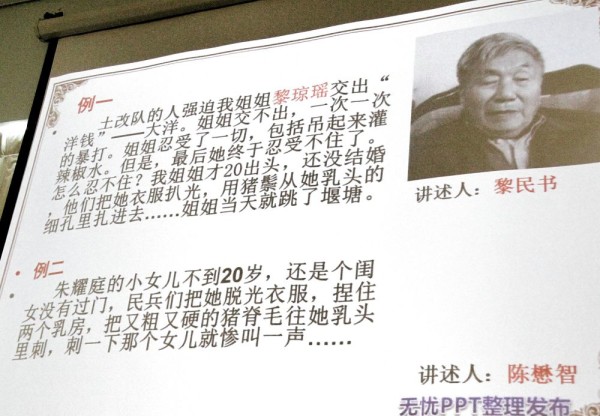

土改积极分子民兵多是地痞流氓,暴力被合法化,使他们得以公开对地主女子施行残忍的性虐待。他们强迫未婚女子脱裤分开两腿被人摸下身,将木块、铁条和脱粒后的玉米棒插进女人下体反复朝里捅。一位叫黎明书的男子回忆说,他的姐姐黎琼瑶当年二十出头的未婚女子,被逼交出洋钱,交不出先被暴打灌辣椒水,然后被扒光衣服用猪鬃毛扎乳头,无法忍受当天跳堰塘自杀。一位土改民兵连长李朝庚接受谭松采访说,土改时忠县有个未婚女子梁文华还未结婚,本身不是地主,因为是全县著名美女,就被十多个土改民兵抓去轮奸致死。谭松说,利用地痞流氓当革命先锋,是当年被共产国际派来中国发动革命的苏联顾问鲍罗廷发明的。

土改积极分子民兵多是地痞流氓,暴力被合法化,使他们得以公开对地主女子施行残忍的性虐待。他们强迫未婚女子脱裤分开两腿被人摸下身,将木块、铁条和脱粒后的玉米棒插进女人下体反复朝里捅。一位叫黎明书的男子回忆说,他的姐姐黎琼瑶当年二十出头的未婚女子,被逼交出洋钱,交不出先被暴打灌辣椒水,然后被扒光衣服用猪鬃毛扎乳头,无法忍受当天跳堰塘自杀。一位土改民兵连长李朝庚接受谭松采访说,土改时忠县有个未婚女子梁文华还未结婚,本身不是地主,因为是全县著名美女,就被十多个土改民兵抓去轮奸致死。谭松说,利用地痞流氓当革命先锋,是当年被共产国际派来中国发动革命的苏联顾问鲍罗廷发明的。

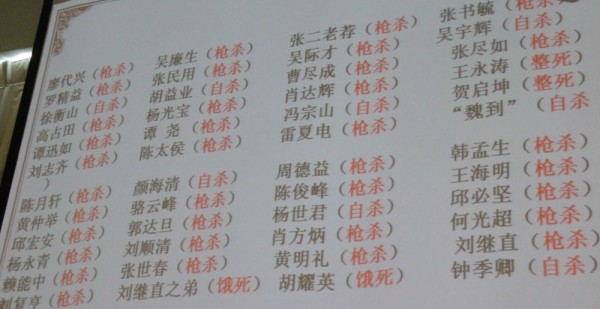

谭松在演讲结束时,将他调查到的死于土改的受难者名单一一在视屏上打出来。他说,每一位受难者都不应该被人遗忘。

谭松在演讲结束时,将他调查到的死于土改的受难者名单一一在视屏上打出来。他说,每一位受难者都不应该被人遗忘。

采访艰辛受害者至今心怀恐惧

采访艰辛受害者至今心怀恐惧

谭松提到一位台湾学者曾问他:你做这个调查,政府给了你多少资助?(全场大笑)谭松说,他所有调查都是自掏腰包,只要政府不因此迫害他就行了。他冒着风险自费调查是为了抢救历史,也是为受难者讨还公道。他家庭不是土改的受害者,父母都是贫下中农出身,但后来接触到真相,发现自己教育受骗,正义感被激发。

他说,他的调查非常辛苦,一是受访者分散在川东深山老林穷乡僻壤,又没有电话联络,走访非常不易。二是土改时代久远,现仍在世的当时人已寥寥可数。谭松听说一位饱受点天灯酷刑的女子冯光珍仍然在世,立即赶去采访。冯光珍当年十八岁,还是一个学生,因酷刑双手残废。谭松上午采访她,下午这个不幸女子就逝世了。三是恐惧,中国地主富农及其子女是毛泽东时代受害最惨因而恐惧感也最深的群体,虽然毛泽东时代早已过去,但恐惧仍深,很多人不敢接受采访。作为采访者的谭松本人也很恐惧,因为他在之前做川东右派调查被重庆当局关押了三十九天,刚获释不久,而且是在保释期间,被勒令不能离开重庆地区,因此他是私下秘密采访。

他说,他的调查非常辛苦,一是受访者分散在川东深山老林穷乡僻壤,又没有电话联络,走访非常不易。二是土改时代久远,现仍在世的当时人已寥寥可数。谭松听说一位饱受点天灯酷刑的女子冯光珍仍然在世,立即赶去采访。冯光珍当年十八岁,还是一个学生,因酷刑双手残废。谭松上午采访她,下午这个不幸女子就逝世了。三是恐惧,中国地主富农及其子女是毛泽东时代受害最惨因而恐惧感也最深的群体,虽然毛泽东时代早已过去,但恐惧仍深,很多人不敢接受采访。作为采访者的谭松本人也很恐惧,因为他在之前做川东右派调查被重庆当局关押了三十九天,刚获释不久,而且是在保释期间,被勒令不能离开重庆地区,因此他是私下秘密采访。

土改因为涉及中共政权革命合法性问题,是中国现代史中最敏感的禁区,敢于触及的学者少,而且多是以资料做研究,像谭松这样深入一个地区大规模采访做口述历史的可能绝无仅有。现场主持的中国研究中心副主任高琦指出,谭松是首位在他们中心讲土改的大陆学者。

而川东土改调查也只是谭松这十年为抢救历史走上民间调查漫长之路中的一段路程。而他走上这条路,与他的好友重庆文化名士王康有关。

谭松和王康两人最初合作挖掘重庆陪都抗战历史。谭松在重庆外事办的《重庆与世界》杂志任执行主编,在王康的大力支持下,做了一个陪都专辑,全面肯定中国抗战中心是重庆而不是延安,因为触犯党意识形态主旋律,谭松被迫辞职。二○○○年两人又开始调查重庆著名的沙坪坝红卫兵墓园背后的故事,打算制作纪录片,但开张不久即因人告密被公安阻止半途而废。

失业后调查长寿湖右派农场

谭松失业后,生活无着落。这时王康介绍他到重庆社科院三峡组做研究工作,但他上班第一天,一进社科院门,就见到通知说下午开会批判FLG,他非常反感,一时犹豫是否要这份工,向王康谘询,王康一句:“不去也好,保持内心的自由。”使他最后下定决心,从此再未担任过公职,并因此打算用这段不需上班的时间做右派调查。

谭松父亲谭显殷是一九四七年参加党的干部,五七年在重庆团市委宣传部长任上被打成右派,划为反党分子,下放川东长寿县荒凉无人踪的长寿湖劳改。反右后长寿湖作为重庆市的劳改基地,共关押了六百二十七名右派及历史反革命分子,还先后接纳了有各种问题的一千零三十名下放干部及出身不好的一千四百五十五名学生,这片当年交通不便荒无人烟的广阔湖区饱载着右派的苦难和血泪,是川东地区的夹边沟。

二○○一年三月八日谭松拿了下岗证,在父母的鼓励下,他决定调查长寿湖右派劳改历史,但不知如何当面向妻子开口,犹豫半个月后,写了一万字的信,向妻子陈述他决定放弃找工作挣钱一定要去长寿湖的原因,获得了妻子的谅解和支持。这是谭松最困难的时候,家中没有积蓄,他个人整整十个月没有一文收入,旅费困难,阮囊羞涩。他八次租船进湖,遍寻当事者,用了三年时间完成了长寿湖的血泪史,在二○一一年在美国出版了五十万字的《长寿湖——一九五七年重庆长寿湖右派采访录》。

就在采访工作半途中,二○○二年七月二日他因调查被党拘押。当局指控他“收集社会黑暗面”,“说要对党的罪行进行清算”,犯了“DFGJZQZ”。当时他刚刚有了一份工作,在《中华杂志》上班,但只拿了两个月工资就失去自由,也失去了工作。虽然只关押了三十九天,但当局警告他出来后不得离开重庆地区和再做调查,否则要关他五年。因此后来的长寿湖右派史调查和川东土改调查,都只能私下悄悄进行。他估计是因为王康建议请流亡美国,当时仍还健在的大右派刘宾雁为他的采访录写序言,王康是重庆受监视的敏感人物,与海外电话来往中惊动了当局。

就在采访工作半途中,二○○二年七月二日他因调查被党拘押。当局指控他“收集社会黑暗面”,“说要对党的罪行进行清算”,犯了“DFGJZQZ”。当时他刚刚有了一份工作,在《中华杂志》上班,但只拿了两个月工资就失去自由,也失去了工作。虽然只关押了三十九天,但当局警告他出来后不得离开重庆地区和再做调查,否则要关他五年。因此后来的长寿湖右派史调查和川东土改调查,都只能私下悄悄进行。他估计是因为王康建议请流亡美国,当时仍还健在的大右派刘宾雁为他的采访录写序言,王康是重庆受监视的敏感人物,与海外电话来往中惊动了当局。

不后悔选择这条人生之路

在此期间他还与王康合作拍摄制作了一套五集讲述重庆陪都抗战八年的历史纪录片《重庆大轰炸》(在中央电视台和凤凰卫视播出)。因为他是敏感人物,片尾的制作人员名单中,他只能以笔名“木公”出现。

一九五五年出生的谭松,文革后读大学,毕业后在重庆建筑高等专科学校(后合并到重庆大学)教书,一九九一年被评为副教授,是当年该校最年轻的副教授,父亲文革复出后任重庆市宣传部副部长,名正言顺的太子党。如果谭松安分守己,在党建制中一定能够飞黄腾达,但他思想异端,对人生满怀理想和激情,因此与这个体制格格不入。最终脱离党体制,走自己的路,过清贫的生活,做有意义的事。

选择这条路,谭松也曾彷徨过,他七次失业,最长的一年半没有工作,没有工作就没有社保医保,要靠做医生的妻子养,他内心很苦闷,觉得自己只有激情,不顾头尾,太不务正业。直到二○○○年认识王康,有了同样一个不务正业但却活得很潇洒自在的朋友,他才有了自信。他近年先后在西南师范大学育才学院和重庆师范大学涉外商务学院做合同教师,教授西方文化概论、中外文化交流史、英语和新闻采访与写作等课程,向学生传授知识之时,也教他们做人的道理,将普世价值带上课堂,因而深受学生喜爱,有学生视他为精神上的父亲。他业余时间则全部花在自费的历史调查工作中。

与当年一起出道现已有很高的职称和丰厚的收入的同学相比,在名利上他差了很多,但他没有失落感。他对我说,他不后悔,路是他自己选的,而且他自我感觉活得很精彩很有价值,讲到自己过去落魄时的一些窘态,还哈哈大笑,很以为乐。

川东土改调查完成后,谭松又开始新的民间调查项目,这条路他坚持要走下去。在监狱中,GAJ提审他时指责他思想偏激,专门收集社会阴暗面,看不到“光明”的东西。他在《长寿湖》的后记中如此回应说:

“他们的话让我反省检讨。的确,这些年我怎么像个令人讨厌的苍蝇,专门追逐血腥?可是看到那么多人、那么多作家都在歌唱光明,赞颂伟大,而那么多血泪、那么多真实无人理睬,我只得选择后者。这辈子就破罐破摔吧,我甘愿作一颗老鼠屎,坏那一锅明亮的汤。”

来源:作者博客