2017-04-28 勇谈

桃红柳绿,春去夏来,陈忠实先生去世一年了。

前几天,和友人去灞桥西蒋村的陈忠实故居。

陈忠实老家在白鹿原下,那里就是名满天下的小说《白鹿原》的故事发生地。白鹿原东靠终南山东段的篑山,南临汤浴河与岱峪河,北依辋川灞河,三面环水。原面上被一条鲸鱼沟从南到北一分为二:西边的叫炮里原,现属长安区管辖;东边的叫狄寨原,现属灞桥区管辖,白鹿原绵延向东一直到蓝田的安村、孟村和前卫。

1

从沪陕高速毛西出口顺右手方向一路向东走几十里,现在已经一条硬化的道路,当年是一条泥泞小路。

1954年,12岁的陈忠实第一次在国道上看到汽车,看到外面的世界。走在路上,我想着当年陈忠实就是沿着这条路去上学,我看见几十年前,一个独行的少年,一周一次忍着饥饿,揣着梦想,回村背馍进城念书。我看到一个衣着俭朴的汉子,骑着自行车穿行在繁华都市与偏避的乡村间,穿行在作家群落和普通百姓间,穿行在风云变幻的历史和难以述说的现实间。

过了好几个村子,见到路边竖立着一个褐底白字的牌子:“白鹿原小说原创地——陈忠实旧居”让我们停下脚步。

如果没有这块牌子,几乎没有人会注意到这座已经无人居住的院落。

这是一处平常得不能再平常的院落,街门是关中常见的门楼样式,镶在院墙正中,不高大却严严实实、端端正正。门前正中是一条平展展的水泥路,左右皆是一杆杆宁折勿弯,绿得滴翠的修竹。

院子后面就是厚厚的原坡,前面是蜿蜒不断的灞河,因为不是雨期,眼前的灞河水流并不大。

少年时代的陈忠实就居住在这座祖宅里,读书时他为之奋斗的梦想就是离开这里,进城去当个工人。

家里同时供陈忠实和哥哥陈忠德上中学,条件逐渐显得捉襟见肘。大年初二的晚上,父亲对陈忠实说:“你得休一年学,一年。”父亲是经过深思熟虑的,陈忠实过了年才14岁,在同学中算小的,父亲想先供哥哥上完初中,压力缓解之后再供他上学。父亲的盘算合情合理,却没有料想到这一年的休学竟然彻底改变了陈忠实的人生轨迹。

这件往事,陈忠实后来写下散文《晶莹的泪珠》,2017年4月8日演员江一燕在中央电视台《朗读者》节目里朗读了文章的选段。

初二时无意间读到赵树理的小说《田寡妇看瓜》,他大吃一惊,这样的故事都能写书那么他们村里的事也能写书,他爱上了文学。作文《桃园风波》老师给了满分五分还有个加号,评语写了足足两页,他第一次感受到文学的温暖。

1962年,因“三年灾害”高校招生比例大幅缩减,陈忠实在这一年参加高考。语文作文题有两个,一个是“雨中”,一个是“说鬼”。陈忠实有点投机主义的选择了“说鬼”。“我已不记得我是如何说鬼的,也不必说我把鬼论说得如何,致命在于我没有写完。”考试结束铃声响时,他觉得自己完了。失了魂一般走出考场大门,才意识到尿湿裤子了。

高考落第后,陈忠实先后做过乡村学校的民办教师、公社和区上的干部,而后调入西安郊区文化馆。

1982年11月,40岁的陈忠实进入中国作家协会西安分会,成为一名专业作家。

1986年夏,陈忠实搭上通往蓝田的班车。驶过白鹿原的北坡,此前熟视无睹的景象,顿时鲜活生动,乃至陌生神秘起来,“一个最直接的问题旋在我心里,且不说太远,在我之前的两代或三代人,在这个原上以怎样的社会秩序生活?他们和他们的子孙经历过怎样的生活变化中的喜悦和灾难……”

1987年8月陈忠实为写作长篇小说到长安县查阅县志与文史资料。一天晚上,他与青年作家李东济在旅馆里喝酒,喝得有点高了,他慨叹自己转眼已到了45,有愧的是爱了一辈子文学,写了十几年小说,死了却没有一本垫棺作枕的书——关中民俗,亡者入殓,头下要有枕头。

“东济,啥叫老哥丢心不下?就是那垫头的东西!但愿——但愿啊但愿,我能给自己弄成个垫得住头的砖头或枕头。”

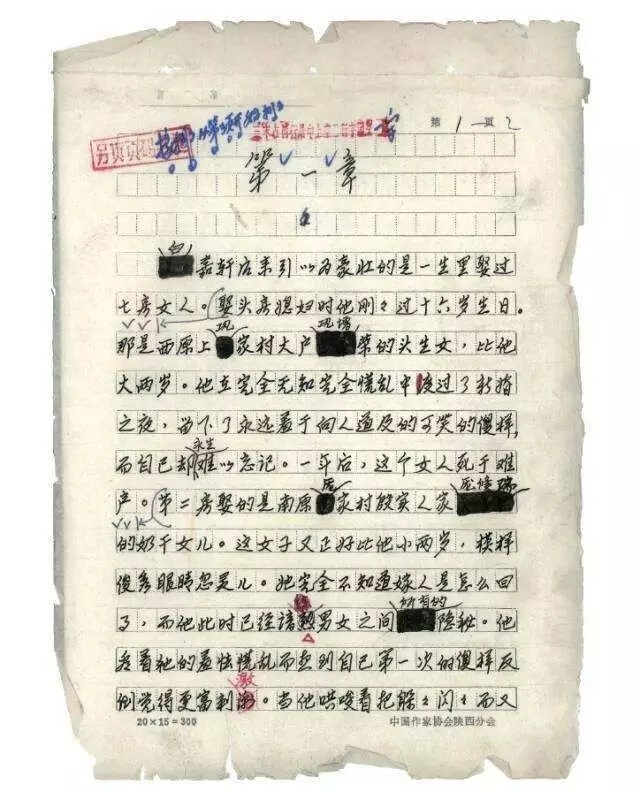

1988年4月,陈忠实辞别妻女,回到原下这间老屋里开始写能为他做垫棺作枕的书,他在16开的硬皮笔记本上写下《白鹿原》草稿开篇的第一句:“锅锅嘉轩后来引以为豪壮的是一生里娶过七房女人”。“锅锅”是白嘉轩的绰号,写了几章后他发现这个绰号没有交代特殊缘由,会给读者带来阅读的烦恼,又把“锅锅”两个字涂掉了。

“我现在又回到原下祖居的老屋了。老屋是一种心理蕴藏——新房子在老房子原来的基础上盖成的,也是一种心理因素吧……获得的是宁静。”陈忠实这样自陈心迹。

“我在创作时必须把自己关在屋里,笔下的人物仿佛都在我的周围活动,要是屋子里进来一个人那些人物都吓跑了,我也就写不出一个字了。”

这里是解读《白鹿原》的文化密码,是陈忠实创作的最佳气场。

2

陕西省作协所在的院落原是国民党军队第84师师长高桂滋的公馆,1936年西安事变时蒋介石就被软禁在前院。作协的主要部门都在后院办公。陈忠实的一间办公室当年也在此,成为陕西省作协主席后,后院盖楼时他搬到了前院蒋介石当年住的屋子。

和路遥一样,陈忠实并不喜欢待在这个院子里。2001年春节刚过,他在西安城里买了二十多袋无烟煤和食物,回到西蒋村祖居的老屋。准备了这么多的东西,显然是打算在这里长住。妻子女儿送他复归原下乡村的老屋,他留下,妻女回城。他站在门口挥手告别妻女,看着汽车转过沟口,转过那座颓败不堪的关帝庙,折身走进大门,进入刚刚清扫过隔年落叶的小院。

2003年12月,他写《原下的日子》回忆那两年的乡间生活。对于为什么回来,陈忠实在文中说“丰富的汉语言文字里有一个词儿叫龌龊。我在一段时日里充分地体味到这个词儿的不尽的内蕴”。看得出他对城里世俗的厌倦,他还在文中引用了白居易的一首诗《城东闲游》:“宠辱忧欢不到情,任他朝市自营营。独寻秋景城东去,白鹿原头信马行。”接着写道,“一目了然可知白诗人在长安官场被蝇营狗苟的龌龊惹烦了,闹得腻了,倒胃口了,想呕吐了,却终于说不出口呕不出喉,或许是不屑于说或吐,干脆骑马到白鹿原头逛去。”

《原下的日子》是陈忠实所有散文中我最喜欢也是了解陈忠实心路历程特别重要的一篇文章,陈忠实自述写作时几度落泪。之所以重要并非仅仅因为它透过作家的目光和思绪,写出了故乡奇丽的自然风光;也不单单是鉴于它在对现代都市文明做警惕性表述的同时,传递出作家对传统乡土生态的留恋和欣慰;更为关键的一点是它含蓄但真实、简约但深刻地表达了陈忠实摆脱世俗纠缠,实现精神突围的一番经历,即在原下的日子里,获得了巨大的心灵自由和情感释放。

文学是孤独的事业。

“陈忠实旧居”这个院子看上去是寥落的。当年陈忠实回到原下,一个人站在院子里,抽着雪茄。“原坡上漫下来寒冷的风。从未有过的空旷。从未有过的空落。从未有过的空洞。”

3

出生于1942年的陈忠实和他的同龄人一样,经历了对这个国家和个人都影响深远的“文革”。

1967年初,春寒料峭,陈忠实从乡下进西安城,为学校养的几头猪买麸皮饲料,走着走着,他看到自己崇拜的文学偶像柳青戴着纸糊的高帽子,被押在卡车上一路游街。他几乎绝望了:柳青这样的作家都被打倒了,中国连柳青这样的作家都不要了,自己还能在文学上弄啥。

2012 年9月,陈忠实去北京参加《白鹿原》出版20周年纪念活动。坐火车晚上睡不着,他和陪他同去的省作协文学创作研究室主任、好友邢小利闲聊起来,话题说到“文革”时,陈忠实突然激动地说:“那个时代就是那个样子,当时谁都不觉得那是不正常。‘文革’中人都疯了,我也疯了。”说到这里,他睁大双眼,把头猛地向后仰起来。

他之前写作的小说《接班以后》、《高家兄弟》、《公社书记》甚至获全国短篇小说奖的《信任》都或多或少能看到极左路线的投影。

刑小利说,从中国文化和精神的谱系上看,陈忠实既不属于传统意义上的文人,也不属于现代意义上的知识分子。他的经历,他所受的教育,以及由经历和教育所形成的生活观念和思想观念,都更接近于中国农民的生活观念和思想观念。

陕西师范大学畅广元教授认为,陈忠实曾经是想要立志成为革命作家的,尽管后来没有。

1982年,陈忠实在《收获》杂志上读到比自己小七岁的路遥的中篇小说《人生》,他回忆当时读完后“是一种瘫软的感觉”,这种“瘫软的感觉”最主要是因为《人生》所创造的“完美的艺术境界”。《人生》对40岁的陈忠实之前的文学创作观念和激情有着彻底性的摧毁,促使他开始全面反思自己的创作。这年秋冬,陈忠实凭借在反思中形成的新的创作理念写了中篇小说《康家小院》。

“寻找属于自己的句子。”海明威的这句话,成为了陈忠实借以阐释个人创作历程的形象概括。陈忠实认为,作家对社会、对生活的理解是一种独立的声音,是把个性蕴藏在文字里边的能力。而作家之所以能写出打动人心的文学作品,靠的就是独立的体验、独立的发现、独立的文学形式。他说:“遵循寻找——发现——探索的循环途径,从平凡中发现不平凡,挖掘人内心的情感,只有这样的句子,才称得上属于自己的句子。”。所以“剥离”与“寻找”是陈忠实后期创作特别是《白鹿原》创作最重要的艺术创造心理过程。没有这个‘剥离’与‘寻找’,就没有后来的陈忠实和《白鹿原》。

告别权威历史、政治化历史和政治化文学崇拜的同时,陈忠实走向了文学新的构建。

4

1991年3月,路遥的长篇小说《平凡的世界》获得第三届茅盾文学奖。陕西人民出版社举办座谈会,评论家李星坐在路遥的右边。陈忠实来晚了,他坐在路遥左边的空位上。在路遥背后,李星对陈忠实凑过来的耳朵,告诉他路遥获奖的消息。

“好事好事。要向路遥表示庆祝”。陈忠实说,过一会李星又伸过头来问陈忠实“你的长篇小说怎么样了?你要是今年还写不完,就从这7楼跳下去”。

1991年腊月,妻子王翠英到西蒋村给陈忠实送面条和蒸馍。从1988年4月回到原下,他在这里已经写了四个年头。临走送妻子出小院时,陈忠实说:“你不用再送了,这些面条和蒸馍吃完,就写完了。”

妻子问“要是发表不了咋办?”

“那我就去养鸡”。

1991年腊月二十五日下午,在西蒋村祖屋里写完了书稿最后一行文字:“天明时,他的女人鹿贺氏才发现他已僵硬……”陈忠实回忆:自己两眼发黑,脑子里一片空白,陷入了一种无知觉的状态。他坐在小竹凳上一动不动,至于究竟采取什么姿态默坐的,已经不复有任何记忆了。

那天黄昏,他一个人坐在灞河边点燃一枝烟,回身看着熟悉的原坡,他用打火机点燃了河堤边的蒿草,看着冬日的寒风吹着火苗……

陈忠实出生在灞河边,他在《白鹿原》里称灞河为“滋水”。

少年时代的陈忠实和同龄的大多数作家一样喜欢前苏联作家肖洛霍夫《静静的顿河》。从村里流过的灞河会让陈忠实联想到顿河,那是他想象的远方。很多年后,白鹿原也成了许多文学青年想象的远方。

完成《白鹿原》后,陈忠实填了一首《青玉案·滋水》:

涌出石门归无路,反向西,倒着流。杨柳列岸风香透。鹿原峙左,骊山踞右,夹得一线瘦。倒着走便倒着走,独开水道也风流。自古青山遮不住。过了灞桥,昂然掉头,东去一拂袖。

5

《白鹿原》完稿后,他叮嘱妻儿守口如瓶。当时,他对社会关于文学的要求和对文学作品的探索中所触及的某些方面承受力没有把握。

1992年初,他在广播里听到了邓小平“南方谈话”的新闻。邓小平的“南巡”被认为是《白鹿原》得以出版的一个重要政治原因。中国沉寂的局面被打破,关于要继续坚持改革开放的讲话,令陈忠实感到振奋。与市场经济相随的思想文化,也一定会发生变化,最重要的是《白鹿原》的出版更有希望了。

陈忠实立即给20年前向他约稿的人民文学出版社副总编何启治写信,他很快收到了回信,安排高贤均、洪清波两位编辑到西安取书稿。

“我只是把书稿从兜里取出来交给他们,竟然连一句话也说不出来,那时突然涌到嘴边一句话,我连生命都交给你们了,最后关头还是压到喉咙以下而没有说出,却憋得几乎涌出泪来。”陈忠实后来这样回忆当年交稿时的内心世界。

20天后,陈忠实接到了高贤均的来信,读完信后噢噢叫了三声就跌倒在沙发上,他把在编辑面前交稿时没有流出的眼泪倾溅出来了。

“可以不用去养鸡了”,平静下来后他对妻子说。

《白鹿原》是陈忠实第一部也是最后一部长篇小说,首先刊登在《当代》上,杂志出版的当天,陈忠实从乡下赶往西安的时候就已经没法买到,杂志已经被抢购一空,1993年6月,《白鹿原》作为小说正式出版单行本。

6

有的作家人比作品红,比如莫言。有的作家人和作品一样红,比如路遥。还有的作家,作品远比人红,比如陈忠实。一部《白鹿原》几乎支撑了他的一世荣光。

有评论家戏称写《白鹿原》的陈忠实是“修仙得道”了,这是相比于之前他所创作的作品,毫无疑问,《白鹿原》是一部史诗,是历史的切片,记录了一个典型农业社会的剪影在大时代下的激荡。一个个小人物可能就是我们祖辈父辈的化身,他们被历史的车轮碾压,在变革的潮流中生老病死、喜悦挣扎、互相仇恨、互相厮杀。

好看的小说分为两类。一类,能让你看到自己。无论古代、现代、武侠、科幻,小说的人物上投着你的影子,你所有的情绪都是跟自己较劲,这种阅读过程带来的畅快感优雅的说法叫“共鸣”,通俗的说法也叫“意淫”。

另一类,是它可以带你去看你不可能看到的世界。三五页书一过,耳已失聪,眼已失明。作者的眼成了你的眼,他领着你走进新天地新世界,让你惊叹、狂欢、疯癫。

《白鹿原》带着陈忠实的眼,看着白嘉轩在天字号水地上种的那满山遍野的罂粟花,看着田小娥死后在原上报复发生的瘟疫,看着白灵遇害后幻化的那只白鹿,看着“自信平生无愧事,死后方敢对青天”的朱先生那场旷世的葬礼和他在墓砖上留下的“天作孽、犹可为,自作孽、不可活——折腾到何日为止”的字迹。这些乡土的、民俗的、光怪陆离的人和事,穿越时光,穿越黄土,实打实冲到我们面前。

对于以后还会不会有这样的作品,我的态度有些悲观。和五四以来那些作家不同,陈忠实对传统中国并不完全是批判的,而是一种特别复杂深沉的感情。悠久深厚的儒家传统,是这片土地生生不息的奥秘,也是无数悲剧发生的渊薮。数不尽的光明与黑暗,一个民族千百年来的挣扎与渴望,都被他写进去了。

7

李星曾经是最早看到《白鹿原》手稿的评论人,他在第一时间分享了陈忠实一生中最重要的创作成果,“咋叫咱把事弄成了。”这是他看完《白鹿原》初稿后对陈忠实说的话,陈忠实用一种被呼应被理解的幸福感形容当时的心情。

陈忠实的愿望实现了,《白鹿原》成了他棺材里的枕头。许多年过去,陈忠实落后于时代了吗?《白鹿原》讲述的历史截止于50年代,之后的中国呢?

1993年,李星曾问陈忠实:“《白鹿原》里许多人物的命运里程都延伸到了1949年以后,请问你有没有写第二部的打算?”陈忠实说:“我去年初已经下了白鹿原。作为一部长篇小说的全部构想已经完成。基本可以肯定,我永远再不会上那个原了。”

陈忠实喜欢吃搅团,他常去李星家里吃搅团,他还有三个爱好,足球、雪茄和秦腔。

“战鼓咚咚催人,为正军纪坐辕门。二十四将排班站,定斩宗保镇军心……”眼前的陈忠实就站在地畔,抽着他最爱的“王冠”雪茄,瞅着青烟,哼着他钟爱的秦腔《辕门斩子》,他从来都未曾离开过这片土地。

陈忠实的脸上千沟万壑,有人说看到那张脸就懂得了沧桑这两个字的含义。

站在西蒋村陈忠实祖宅门前,隔着锁着的铁门和围墙,我想院内房里的圆低桌一定还在,小凳子一定还在,陈忠实的英灵一定还在,他还会在夜深人静时独独地坐在桌前,揣摩着民族的千年苦难和幸福追求。

心情复杂,感伤、回忆,有些说不出话,我转过身时竟忍不住流下泪来。

我爱这土地,她永远汹涌着我们悲愤的河流。

一年前的4月29日陈忠实离世,他在《原下的日子》中写到:“五月是最好的时月,在原下进入写作,便进入我生命运动的最佳气场”。

原上曾经有白鹿,人间再无陈忠实。多么悲伤的话,让人猝然落泪。

陈忠实离去一年了,我想他已化作白鹿精魂,永远回到了白鹿原。

路边,几个老人在晒太阳,地里的麦子已经开始抽穗了,正是白鹿原最美的季节。

文章来源:微信公众号