发表日期:2018.02.08

香港著名女记者、作家蔡咏梅女士的新书《周恩来的秘密情感世界》2015年12月30日在香港出版。书中引用相关的史料,石破天惊地爆出一则轶闻,指出中共的开国元勋、曾任中共国务院总理的周恩来先生曾经是一名同性恋者。

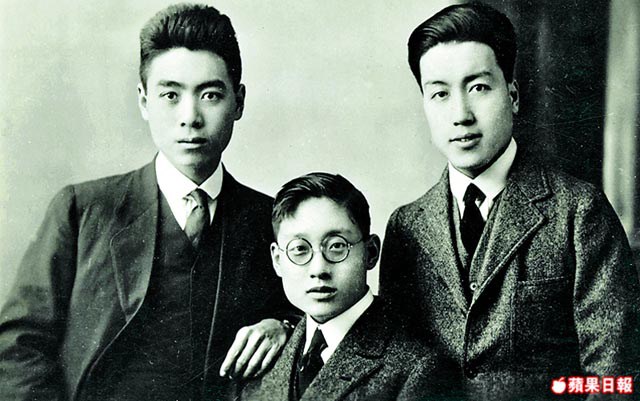

蔡咏梅历时三年,查阅已出版的公开资料。其中最有力的证据,是周恩来在1918年留学日本那一年中所写的私密日记。(这本《周恩来旅日日记》在1998年纪念周恩来百年诞辰时已出版)在这本日记中,周恩来直言不讳地道出了对其小两岁的学弟李福景有同性恋情谊。周恩来在15岁时与李福景相识。李福景,字新慧,两人在南开学堂(现称南开中学)同窗两年,有半年多的时间住在同一间宿舍。

周恩来在日记第一篇即表明写日记的目的是要为自己“留个纪念”周恩来在一年份的日记中,发现他感受到“情”与情带来的烦恼。并且在2月9日中写到:“恋爱是由情生出来的。不分男女,不分万物,凡一方面发出情来,那一方能感应的,这就可以算作恋爱。”与此同时,周恩来却否定夫妻关系之间有爱情成份,认为夫妻只是为了“组织家庭、留传人种”。由此也能解读出周氏具有“不婚主义”的倾向。

周恩来原本期待李福景毕业后,能到日本一起继续读书,但在8月得知李福景转往香港求学后,蔡咏梅观察到周恩来“情绪崩溃”,日记结构突然变得散乱,甚至只得寥寥数语。而在日记中周恩来以“吾爱友”、“吾慧弟”来称呼李福景,蔡咏梅认为这是周恩来与李福景交情亲密的有力证据。

1920年,留学日本不顺利的周恩来,与放弃香港学业的李福景,两人以“勤工俭学”的名义赴法国,但目的是在英国读书。李福景成功在英国入学,但周恩来没能留下,这是周恩来希望的再次破灭。1913年,周恩来将自己小学时的照片送给李福景。1958年周恩来60岁生日时,李福景将照片加洗扩印,回赠给周恩来,并在背后题称“恩来七哥”。以两人当时悬殊的政治身分地位,李福景如此称呯周恩来是不寻常的。周恩来与李福景的情谊维持了一生1960年李福景去世,身后事也由周恩来打点。

蔡咏梅认为,周恩来身为在毛泽东主政时期实际享有权力,甚至在形像、威望上,超越毛泽东的人物,对毛泽东的态度却是“卑躬屈膝、逆来顺受”,逻辑上难以解释。因此蔡咏梅说,周恩来对毛泽东怀有恐惧,深怕毛泽东知道自己是“同志”(同性恋者),因为同性恋在当时的中国,不仅是“道德败坏”而且是“流氓罪”行。这是解开重视自我形像的周恩来,对毛泽东采取顺从态度的秘密钥匙。

此书一经问世,立即在中国内地引起极大反响。大陆官媒体麾下的网军已大举删除网上相关内容与点评。并对该书进行全面封杀。显示该书已超过官方能容忍的底线。而在不少网民意见中,也有一些不满意见,以为“有损”总理-向被捧颂成的“圣人形象”。但同性恋者的网络则甚表高兴,而在较开放网站留言的网民中则多持无所谓的态度,亦不认为这对已故的周恩来有什么不敬。有人甚至以中共官方称周为“恩来同志”以示对其“同志”(同性恋或共产党员间互称之词)地位的肯定。

其实同性恋并非什么“道徳瑕疵”更不是什么“犯罪行为”。只是在人群中、在“性取向”上居于少数的群体。但这种“性取向”(爱恋同性)乃古已有之,并非什么奇事,也不能说是什么“坏事”。早在商周时代,我国就有同性恋现象的存在。春秋战国及至汉代同性恋均屡见史书。视为“人类正常情感之一”。例如西议哀帝,便与他的爱臣董贤就是一对“同性恋人”据说,一天哀帝早晨醒来,见董贤还睡着,哀帝欲将衣袖掣回,却又不忍惊动董贤。可是衣袖被董贤的身体压住,不能取出。哀帝急于上朝,于是从床头拔出佩刀,将衣袖割断,然后悄悄出去。所以后人把宠爱男色,称作“断袖癖”。又如卫灵公宠爱一个名叫弥子瑕的美男子。一次,弥子瑕陪灵公在花园散步,看到树上熟透的桃子,就顺手摘了一个,咬一口后觉得很好吃,便把剩余的部分递给灵公。如此对皇帝大不敬,不但未受责罚,卫炅公反而逢人便夸:“弥子瑕爱孤甚矣,一桃味美,不忍自食,与孤分而食之。从此”断袖“、”分桃“不但传为佳话,便也成了同性恋的别名。

据《史记》、《汉书》记载,西汉皇帝几乎个个都有同性情人。如文帝与邓通、哀帝与董贤、成帝与张放,汉朝以后,中国帝王的同性恋之风稍有所减,但是并未绝灭。就连清朝的“十全老人”乾隆皇帝,也与同性恋有些瓜葛。都未受到什么诟病。只是后来同性恋被基督教加以污名化。而宗教反对只是一种舆论压力。但是从苏联共产专制开始,同性恋便遭到严厉打压。中共在大陆掌权后,更将其定为一种犯罪行为加以惩处。真是愈演愈烈。尤其在中共开展的无法无天的“严打”运动中更有同性恋者被处以枪决的怪事。这是笔者亲见亲历的。

那是上世纪1983年,邓“总设计师”不知何故龙颜一怒,一拍脑门,就在中国发动了一场名为“严厉打击刑事犯罪”的政治运动(简称“严打”运动)。单看这名字就是个法盲才讲得出的话。任何刑事犯罪,只能核实事实依法处理。而且必须常态化依法律条文进行。哪能发起个什么运动就“严打”?没有运动,莫非就“宽打”或不打吗?那还要法律干什么?这且不去说它。不过中国的事,早在春秋战国时期,那位秦王就说过“天子之怒,伏尸百万,流血千里”。而我朝的邓“总设计师”就是个无冕的天子则是地球人都知道的。所以他一怒,一声令下“严打”。套用毛泽东年代的一句话就叫,“让千百万人头落地”。结果便冤杀了许多罪不该死、甚至根本无罪的人。在所谓严打中有些人可能多少有一点罪,只是根本罪不致死。笔者却亲历过一桩怪事,把根本不构成犯罪的同性恋者,也判了死判并且执行了!

那时我在四川省第四监狱医院,由于右派问题未获改正,所以我虽然从事着医务工作只能称“就业员”。而且我从事的任何医务工作都只能叫“劳动”——这是一个极具“中国特色”的专用名称,就不细讲了。1983年9月的一天下午,一名狱吏叫我赶快带上急救箱去狱内小监单独囚禁室。进入那戒备森严之地后,看见在单独囚禁室内一名四十左右的男子满脸都是血。我仔细一看,血是从鼻孔内流淌出的。看守他的人告诉我,此人叫陈绍章(因为用药必须有记录,开处方),他是用竹筷插入鼻内企图自杀。我于是赶快用浸着麻黄素液的棉条,塞入鼻孔内压迫止血,并辅以冷敷。不久血止住了,可病人狂躁不安,又哭又闹。由于“就业员”虽被视为“半截犯人”但已不穿囚服,我又穿着医生的白大褂,他又不认识我,故将我误认为是狱吏医生。于是便对着我喊冤似的大叫“报告干事我冤枉呀,说我搞了‘鸡奸’要杀我呀”!囚犯称狱吏为“管教”或“干事”这当然又是中国特色,而世界通用的“同性恋”一词,加“中国特色”后,也变成了个怪名字叫“鸡奸”。我当时心里也纳闷,这同性恋算什么罪,更不可能枪毙。但在那险恶的环境里,自已又不是整人害人的“干事”何必去多问。于是我给他开了些消炎抗菌药,注射了一支镇静的苯巴比妥钠后,安慰了他几句,便匆匆离去。

后来才有人告诉我,这个陈绍章,原来还曾经是个“解放军”战士,文革中不知为何打成了“反革命”且判了无期徒刑,但此人一贯不认罪,狱吏对他印象很坏。特别严重的是(我也象判决书那样打句官腔),和一个叫王天根的青年囚犯发生了同性恋关系。但在那时的中国根本不承认什么叫同性恋,并且给它加上了“鸡奸”这个污浊的恶名以后,似乎也就与强奸,轮奸一样成为一种凶恶的犯罪行为了。虽然在中国的任何一部法典里。都找不到同性恋或“鸡奸”罪。但中国当官的,别样的本事低能,发明新名词的本事不小。于是就将同性恋定为“流氓罪”。

正如有人说的“流氓罪是个筐,什么东西都可往里装”。所以在监狱就因为同性恋而被加刑的,我也不止一次看见或听见了。但一般也就是加个两,三年而已。可这次陈绍章却遇上了这个“和尚打伞——无发(法)无天”的“严打”。管你异性恋或同性恋,当然不可能是一个人能完成的。而且还有一个姓戴的囚犯炊事员,好像也涉入此案中,这下“好办”了。于是便给他们定性为“流氓集团”,陈绍章被定性为“流氓集团首犯”判处死刑立即执行。

大约十多天后,在“严打”的“从重从快”声中,那天我从医院出去有事,走在路上,突然听见有人大叫所有人原地不许动。本人哪敢不听?只好几乎是“重脚而立”心里忐忑不安。接着荷枪实弹的武警,如临大敌般地封锁了道路,紧接着刑车呼啸而来,只见陈绍章五花大绑立于刑车上,背上还插了一个死囚标。车子开得不快,经过我面前时我正好和他四目相对。这时的他反倒十分安祥,似乎一切都置之度外了,而且好像还记得那天我给他看病的事,笑着向我点一点头。也许直到此刻他还把我误当作狱吏,也许在他这么多年的狱内生活中,第一次有那么个“狱吏”,对他既未呵斥,还带着几丝温情为他止血,冷敷,问他还疼不疼?问他对磺胺药过不过敏?虽然对于一个医务人员来说,这只是起码应作的一点事。但对一个长期被人歧视,侮辱,损害,践踏的人来讲,其印象可能是比较深刻的。而在他即将奔赴天国的时候,我们又不期而遇,这难道不是一种缘份么?因此在人性的深处,大家都会有这种无言的共鸣……

随着一声罪恶的枪响,陈绍章去了天国!

又随着时间的流逝,大约三年以后,一个消息在监狱里不胫而走:陈绍章原判法院通知监狱,陈绍章原判“反革命罪”不成立,已撤消原判,宣告无罪!

死刑——枪决——无罪。是黑色的幽默,还是冷酷的现实?究竟谁才有罪?尊敬的法官们,你们敢回答我这个问题吗?!

总理先生是否有“断袖”、“分桃”的情谊,本该归于“死后是非谁管得,满村听说蔡中郎”一类的事儿了,却偏偏还有那么多人去重视,去操心,去删帖,去封网,去维护那“高大的形象”,去为“尊者讳”,而忙得不亦乐乎。这背后显然都有官方的背景和意图。而同一件事,落在草民的身上,就是流氓犯,刑事罪,竟要绑赴刑场人头落地。而且错杀便错杀,谁拿他当回事?直至今日,仍冤沉海底,谁都无动于衷。更没有-个人会对此乱杀无辜负半点责任。乃至几十年后的今天,也看不到中国在这方面有什么进步的迹象,甚至还在不断地倒退。今日“公民”二字在中国都成了“敏感词”。媒体报刊不敢使用,只能改用为“老百姓”或中共自定义的所谓“人民”——这样的中囯,离文明人类的标准,离文明世界人权的标准,离一个公民社会的起码标准,实在还太远、太远……

2018年2月4日

***议报首发,转载请注明出处***