作者:Maximilian Kalkhof,中译:王培根

2016年10月3日,星期一

他是中国历史的记录者:2011年流亡德国至今,在这里非常出名。现在这位书业和平奖得主出版了第一部长篇小说。我们在柏林采访了他。

问一个在德国公认的“异议诗人”觉得自己是不是“异议人士”——这问题太可笑?还是太愚蠢?

柏林夏洛特公主城堡附近,廖亦武坐在自家露台上,他品着一杯四川花茶,九月的阳光刺得他直眨眼睛。他女儿不时在身边出没,她叫“小蚂蚁”,还不满两岁,诞生在德国。

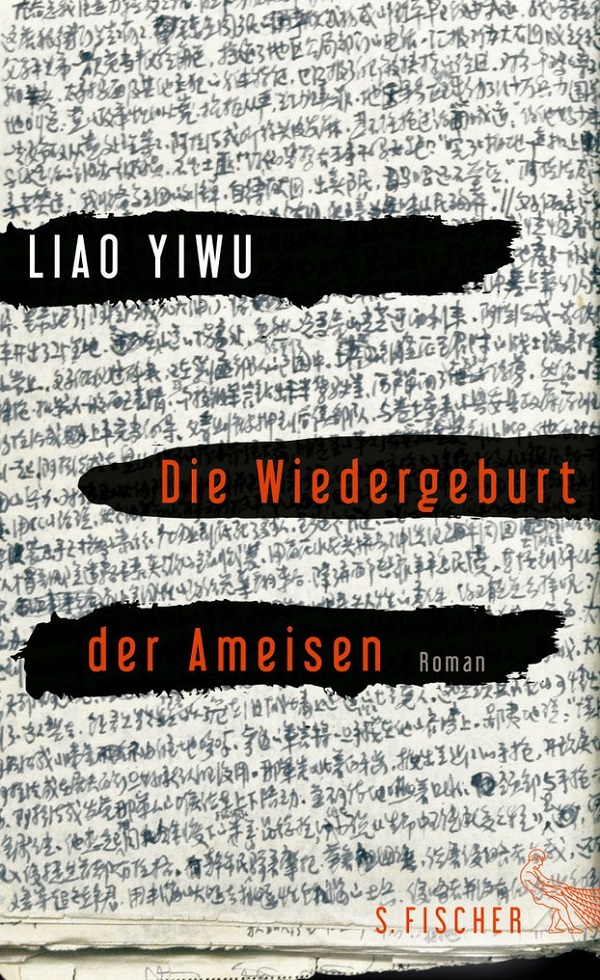

自2011年从故国出逃,廖亦武一直是德语文学界的明星。他是西方公认的中国当代底层历史记录者,他在1886年创立的渔夫出版社发表了六本纪实文学,还在另外的出版社发表过诗集、声音书和文学档案。2012年他获得德国书业和平奖。现在他又推出了一部小说:《轮回的蚂蚁》。

廖亦武开门见山:这本书的源头可追溯到1992年他在中国监狱开始的创作。1989年6月4日,北京天安门民主运动刚被血腥镇压,他就同步发表了长诗《大屠杀》,也因此遭受四年牢狱之灾。在囚室中,他把蚂蚁大小的字迹密密涂写在纸片上,并利用各种渠道找机会偷送出去。

20多年后的今天,他终于在遥远的柏林给自己第一本长篇小说画上句号。值得注意的是,此书首先面世的是德文——它还没有中文或英文版本。

一部中国式公路电影和荒诞剧

《轮回的蚂蚁》讲述了作者从前的自我。它把老威的虚构故事和中国的大历史交织在一块,发展为一部荒诞的、中国式公路电影似的小说,戏谑的笔法让现实与过去、真实和超现实之间的界限变得模糊不清。它充满极其高超的幽默,而老威在当中扮演了一个妙不可言的反英雄。

老威有自己的政治伦理底线,也懂得灵活运用。出狱以后,他随波逐流,混迹于江湖,缺钱时,就将盗版来中国的纽约低俗小说《教父》改头换面,连夜编譔为《教母》和《教子》,让中国民运昔日领袖在美国街头与白人警察枪战,不料竟成畅销书。时过境迁,当年上街游行示威的同志们,不少沦为一夜暴富的商人。可在另一面,老威又对老一套的说教不感兴趣。当一喝醉的警察提醒,没有共产党中国人统统得饿死,他就使劲打哈欠说自己也他妈的醉了。

译者白嘉琳花三年把这部小说变成德文,完成的一瞬间却伏案哭泣,她爱上了书中折磨自己的诸多细节。其中难忘的一幕发生在殡仪馆,老威朋友的妻子因抗拒拆迁而自焚身亡,老威陪同送葬到倒闭的国营企业改造的殡仪馆,方得知那儿如同豪华酒店,丧事等级分普通、贵宾、特别贵宾、超级贵宾,并有对应的配套服务。在接下来滑稽透顶的讨价还价中,殡仪馆前台小姐摇身一变为超级营销怪兽,一波波推出一幕幕令人眼花缭乱却出奇昂贵的离奇丧礼。对话尾声是——

死者家属:“死不起人啊。”

小姐:“如果多来几次,成熟客了,可以打八到七折。”

对中国特色的高台跳水般的资本主义,再没有比这更出彩的刻画了。

德国的异议人士膜拜

关于廖亦武,有这样的评价:长诗《大屠杀》使他成了反革命罪犯,西方的读者们却称他为“异议诗人”。

这是实话实说?还是话中有话?批评“异议人士”的标签化,或许也是批评德国常见的某种异议人士膜拜?从艾未未的例子,大家可看出,被简化到“除了异议人士之外……”对一个艺术家意味着什么。艾未未被狂热追捧了相当长的时间,直到他说了一些对媒体来说不那么“异议”的话,就受到许多质疑和诟病。

我问廖亦武:您觉得自己是异议人士吗?

他放下茶杯,不解地盯着我。他并不了解关于艾未未的种种争论。“我当然是异议人士,”他说,“是监狱把我造就成这样。”

“异议人士”标签比“诗人”标签更重要,还有比这更中肯的对“标签化”的批评吗?

廖亦武继续说:“在中国,一个好作家应该坐过牢,离过婚,被国家单位开除过。”

“什么?”

“没经历过这些,我们还有什么可写的?”

这话不同寻常,可廖亦武是认真的。对他来说,起码在中国人跟前,明摆着截然相反的两面,让你做出抉择。2012年诺贝尔文学奖得主莫言在获奖后不久,把中国互联网审查比作必不可少的机场安检,这种人在廖亦武眼中算不上作家。这关乎人格底线,也引发了一个永久的争议:谁才是中国文学的真正代表?

《轮回的蚂蚁》最终成了一本色调阴沉的作品,可在书的结尾又浮现希望,好像作者执意突破自己的过往:老威老家发生大地震,阻断河流的大坝轰然决堤,幸存者老威在爬山:“他愿意就这样爬一辈子。人活着就该有个盼头。

“老威不知道,在一米之外有一队蚂蚁也在爬坡,大约几万只?不,至少几百万只吧。牵成弯曲的长线,由底处向高处搬家。感觉上,蚂蚁比人爬得慢,可蚂蚁多,就总能爬到人的前头。甚至爬到天的尽头。”