2018-04-10 钱钢 尽知天下事

我虽从事文字工作多年,阅读上仍有许多盲点。比如不少人熟悉的《安妮日记》我没有读过,对安妮·弗兰克的故事知之不详。

这次的机缘有几分偶然。先是去阿姆斯特丹,朋友的女儿晓月见面就说,叔叔,真遗憾,没订到安妮博物馆的票。当时我怔了一下,连忙搜索记忆,安妮?

不过当她带我们泛舟运河时,我一眼看到了河畔的安妮密室;第二天去一间餐馆,恰好又途径安妮雕像。

两周后去德国汉诺威,在当地工作的朋友胡青开车带我们去古镇策勒,她说先去看一个集中营,到了才知道,那里是安妮的蒙难地——伯根-贝尔森。

我正在德国寻觅“绊脚石”,现在遇到安妮。这是同一个故事。

犹太人在荷兰

我在荷兰国立博物馆见到了这个:

棋。棋盘上有大炮、坦克、飞机、炸弹。这件崇尚暴力的“礼品”,是德国秘密警察头子希姆莱送给荷兰纳粹领导人穆赛特的。安妮在日记里曾流露了对穆赛特这个“老胖子”的痛恨和不屑。

安妮一家是德国犹太人。1933年,纳粹上台,安妮的爸爸“用脚投票”,把家迁到荷兰,这使4岁到11岁的安妮有快乐的童年。但暴力的脚步比流亡的脚步快。1940年,德国入侵荷兰。

“1940年以后,我们就没有过过好日子。”安妮写道:“纳粹党的侵略,让我们的苦难开始了,一连串针对我们犹太人的专制政策出来了。”

安妮得到生日礼物日记本、开始记日记还不到一个月,全家被迫向密室迁移。他们不敢提箱子出门,只好穿上许多衣服,“好像要去北极过冬一样”。犹太人不能搭乘公交,背着杂物的一家人在雨中艰难行走。

安妮日记如一幅幅“流民图”,记下屈辱躲藏的种种细节。网上有篇《无法抹去的痛苦记忆,用时间轴串起二战中的荷兰》,作者称,荷兰是被德国所占地区躲藏人数最多的国家。1944年9月,地下躲藏达到高峰,约有30万人隐藏在6-20万个主人或家庭。我在柏林住处的一块“绊脚石”的主人布兰德斯,他也有过四处藏匿的经历。安妮让我对布兰德斯有更深切感受。

欢乐转瞬即逝

和成千上万早已被抓捕、驱逐、杀害的犹太人相比,藏匿者相对侥幸。安妮如同剪去翅膀的小鸟,却仍残存着自己的生活:读书,写作,依傍着父母(包括和他们的冲突),还有对男孩彼得的朦胧爱意……。更重要的是,在他们藏入密室一年之后,战局开始变化。一直有机会收听英国广播的安妮,记下了那些令人兴奋的消息:

“意大利投降了!意大利无条件投降了!”(1943年9月10日)

“‘今天是D日!’今天12点,英国bbc电台这样报道。真是太好了!今天登陆了!反攻开始了!”(1944年6月6日——诺曼底登陆日)

“有人要刺杀希特勒,不是犹太共产党,也不是英国资产阶级分子,而是一位德国将军,还是位年轻的伯爵呢!”(1944年7月21日)

安妮的姐姐乐观地估计,她们在9月或10月就可以返回学校了。

已见曙光,却突然坠入深渊。安妮日记的最后一篇写于1944年8月1日。8月4日,接到告密的盖世太保闯入密室。

生命最后数月

从1944年8月,到1945年早春,竟然是安妮一生的最后数月。13岁前的安妮,留下大量充满童趣的照片甚至一段不到两秒的影片。13岁到15岁,她的密室日记展现了更丰富的内心世界。这数月,没有片纸只字。有许多学者和记者作过考证,我也试着根据罕见且零散的资料,还原些微片段。

最初3个月,安妮经过了这样一条路:

她和姐姐先被关到荷兰韦斯特博克(Westerbork),这那里关押了4周。这是中转营,被关押者须从事繁重的劳动。韦斯特博克的厂房是这样的:

照片中的摄影师鲁道夫·布雷斯劳(Rudolf Breslauer),也是被抓的犹太人,纳粹发现他的技能,令其拍摄集中营影像资料;于是我们可以看到安妮在被捕后4周的劳动环境。

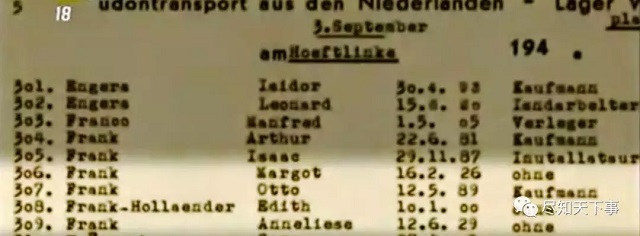

鲁道夫·布雷斯劳拍摄的影片显示,当时男人拆卸被击落的飞机,女人分解电池。安妮姐妹极有可能做过电池拆解,直到9月3日被送往位于波兰的奥斯维辛(鲁道夫·布雷斯劳后来也被送往奥斯维辛并被杀害)。这是押运名单中的安妮和家人:

从韦斯特博克到奥斯维辛,由西而东,当时火车走了三天三夜。鲁道夫·布雷斯劳留下了火车运送的画面:

画面中没有安妮,但这一切是安妮亲历过的。到达奥斯维辛,侥幸仍在。安妮一家没有被送入毒气室,而是被当作劳动力关入营区。可见在韦斯特博克4周苦役后,他们的身体尚可支撑。

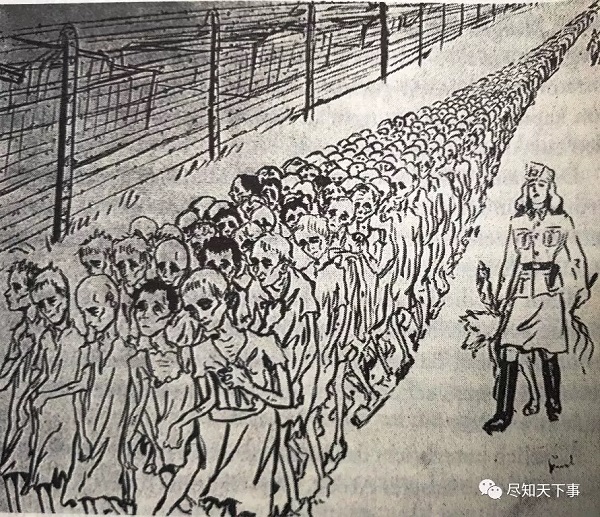

我想知道安妮在奥斯维辛的生活。这天在柏林房东的书架上随手抽出一本名为《记忆》的书,若有冥冥中指引,这竟是奥斯维辛幸存者的回忆。作者是比安妮大3岁的犹太人汉娜·格林菲尔德(Hana Greefield)。她书中有亲历者绘画,描绘女子们劳动结束后的情景——我相信这也是安妮的亲历:

这次苦役的时间是7周。苏联军队日益逼近,1944年10月底,安妮姐妹又一次登上火车,三天三夜,由东而西,被押送到德国的伯根-贝尔森(Bergen-Belsen)。

这是写《我的134块“绊脚石”》时,我在当年押运犹太人的始发车站所拍。躺卧式钢铁纪念碑显示,1945年1月5日,一批犹太人从柏林被押送到萨克森的伯根-贝尔森。这也就是安妮所去的集中营。

伯根-贝尔森

胡青女士带我们去时,大雪未融,寒意逼人。茫茫雪原中有一座黑色建筑,伯根-贝尔森集中营纪念馆。

集中营始建于1940年,最初是战俘集中营,这是1941年苏联战俘押到这里的情景:

1943年后,这里增设囚犯集中营和居民集中营。1944年末至1945年初,随着盟军逼近,靠近前线的集中营里的人被疏散至伯根-贝尔森。成千上万人突然涌入,人满为患,食品和药物短缺,疾病肆虐。

和我在德国到过的诸多历史博物馆相似,纪念馆里,实物、图片、原始文件、幸存者口述的视频……把后人带回历史现场,步步惊心。

幸存者贝拉·雅克布维茨·托维(BELLA JAKUBOWICZ TOVEY)回忆:

伯根-贝尔森集中营和奥斯威辛不一样。伯根-贝尔森集中营没有毒气室。应该说根本不需要任何毒气室,那里就是真正的死亡集中营。我记得我们被带进一个又大又空旷的营房。地上仅铺上干草。我们被推进了营房,无法伸腿。我们就抬起膝盖顶着下巴坐着。我们无法伸展四肢,饥寒交迫。我想说,不久之后我们就能伸腿了,因为人们开始陆续死去。我们周围的人们几乎都很快地在挣扎中惨死……

幸存者爱丽丝·洛克·卡哈那(ALICE LOK CAHANA)形容伯根-贝尔森是“人间地狱”。

童年好友见到安妮

安妮回到了我们的视野里。奇迹一般,两个童年好友在伯根-贝尔森的人海中发现了她,一位是娜内特(Nanette BlitzKonig),一位是汉娜(Hannah Pick-Goslar)。

汉娜曾在安妮日记中出现,安妮称她“汉娜莉”(Hanneli)。日记出版时,安妮的父亲将这个名字改为“Lies Goosens”,中文版译为“丽茨”。下图左为安妮,右为汉娜。

1943年11月27日,安妮写道:

昨天晚上,正当我快要睡着的时候,突然间,丽茨出现在了我的面前!

我亲眼看见她站在我的面前,衣服破破烂烂的,消瘦的脸蛋很是憔悴,大大的眼睛哀伤地盯着我,似乎是在责备我,我能够从她的眼睛里读出这样的东西来:”哦,安妮,你为什么要抛弃我?快来帮帮我吧,就请你把我从这地狱里解救出来吧!”

…………

噢,丽茨,我的伙伴,我真的很希望你能够活到战争结束,倘若真是那样的话,到时候你一定要回到我们的身边……

我仁慈的主啊,就请您保佑她吧,最起码不让她孤单也好啊。哦,我还要请求您替我告诉她,我是真的非常思念她、同情她,也许这能够给她力量,让她能够忍受她的一切遭遇。

藏入密室时,安妮和家人没有告诉汉娜。汉娜去过安妮家,听人说安妮去了瑞士奶奶家。汉娜1943年被盖世太保抓捕,1944年从韦斯特博克送往伯根-贝尔森。因为父亲曾设法为她弄到外国护照,所以她被关在“交换营”——战争接近尾声,纳粹想用持有别国护照的人交换战俘。这使她的处境稍好于安妮。

娜内特最先看到了铁丝网另一侧骨瘦如柴的安妮,但是谁也不敢靠近,怕被哨兵射杀。几天后的一个雨夜,汉娜冒险来到铁丝网边,那一侧有人帮她告知安妮。在寒冷中等待的汉娜,听见一个虚弱的声音在叫她。

两个好友一见面就哭了。“她已不再是我在荷兰认识的安妮,”,幸存者汉娜回忆,“她充满惊恐,不抱希望,好可怕。”

三天后,汉娜为饥饿的安妮准备了一小包食物,黑暗中扔过铁丝网,却被另一个女人拿走。汉娜听到安妮的哭泣。几天后,她再次冒险送去食物和袜子。安妮终于接到了——这是她俩最后一次见面。

“她是一个破碎的女孩”,这是安妮留给汉娜最后的印象。那个叽叽喳喳活力四射的女孩,已被摧毁。

安妮之死

安妮在伯根-贝尔森的数月经历,仅留下细碎残片。她的经历淹没在数万人的惨烈故事中。

1945年初,伯根-贝尔森的环境已恶劣到极点,斑疹伤寒等疫症流行。汉娜见安妮时,安妮的姐姐已经染病,虚弱得无法下床。从这点判断,她们见面的时间约在疾病爆发的1945年1、2月间。当时的安妮已被瘟疫包围,娜内特曾见到她无法忍受布满虱子的衣服,赤身裹着毯子,瑟瑟发抖。她无法挣脱厄运,不久就会被斑疹伤寒击倒。

荷兰官方曾确认安妮姐妹死于1945年3月。2015年,安妮博物馆发表专家意见,认为当时一旦罹患斑疹伤寒,12天内就会死去,由此判断,安妮姐妹更可能死于此前的1945年2月。

这日期令人扼腕——几天前的1月27日,苏军进入奥斯维辛,安妮的父亲获救。

那正是伯根-贝尔森最黑暗的日子。因患斑疹伤寒而死的人多达3.5万,每天有大批的人死去。1945年4月15日,英国军队到达伯根-贝尔森。当时集中营内有6万被囚禁的人,多数已患重病。露天堆积着1.3万具未处置的尸体。BBC随军记者理查德·丁布尔比(Richard Dimbleby)的现场报道称:

……这里有超过一英亩的土地布满了尸体与将死的人,你也无法辨别两者……,瘦骨嶙峋、毫无希望的人们幽灵一般地走着,既无生机也无希望,无法自你的行进方向闪避……,一位精神失常的母亲向一位英军哨兵尖声请求给她孩子一些牛奶,并将这微小的孩子塞进他的臂中,然后跑开,一边发出恐怖的哭喊。那位士兵打开裹布,发现婴儿已经死去好几天了。

乔治·罗杰(GeorgeRodger)也是最早进入伯根-贝尔森的记者,他看到——

博物馆中还有多幅他拍摄的死难者照片,惨不忍睹。

雪地,士兵……

胡青带着我们去看墓碑。寂静的旷野,只有脚踩积雪的声音。

1945年4月15日后,英军的当务之急是抢救病患(仍有1.3万人不治而亡)、控制瘟疫。他们将尸体集中掩埋于万人冢。这是万人冢的墓碑,纪念死于此地的5万蒙难者。

5万人中,安妮姐妹受到特别的关注,冰天雪地,她们的碑前都有鲜花。历史就是如此:千千万万人的故事,或散佚失记,或语焉不详。仅有极少数人的故事流传下来,他们成为符号。

在《安妮日记》中,有一则,给我留下很深印象。1944年4月4日,安妮写道:

我的理想是做一名女记者,我一定要做到!

这是安妮的价值:时至今日,我们还能听到她笑、她哭、她窃窃私语,感受生命的美好与美好的毁灭,更重要的,是这一切对人类的告诫。

离开纪念馆时,我看到雪地里停着数辆军车。一群年轻的士兵,正驻足聆听讲解。他们高大,矫健,年龄其实比当年的安妮大不了多少,大概是“九五后”,甚至是“零零后”。

这一幕别有意味。

(作者为香港大学荣誉讲师,中国传媒研究计划主任,德国罗伯特·博世研究院魏茨泽克访问学者)