本文为作者“欧洲难民故事”系列之十

本文为作者“欧洲难民故事”系列之十

凡读过加缪的人,大都难忘他笔下的阿尔及利亚风情。正是北非的大海与阳光孕育了早年的加缪,使他获得丰富的创作源泉。但阿尔及利亚也是加缪心中永远的痛。

身为法国殖民者的后代,加缪同情并支持阿尔及利亚人民争取平等自由的斗争,是反对歧视穆斯林的先驱之一。但这位捍卫正义的诺贝尔文学奖得主很不幸地,在阿国反法独立战争时陷入两难困境。

加缪车祸离世后不久,法国对阿国长达130年的殖民历史也走到尽头。加缪的父辈曾从法国集体移民到北非殖民地,但在1962年,阿尔及利亚独立前后出现了反向移民:几十万“哈金斯”(harkis)——协助法国殖民政权的本土阿尔及利亚人,在自己的祖国成了遭虐杀的对象,被迫在不受欢迎的情况下逃往宗主国法国。

苏格拉底曾告诫我们:“道德的进步就是视野的进步。”人们对难民问题的无知与恐惧,往往是因为其社会历史的见识不够。只有扩展视野,我们才能了解那些被人遗忘的历史,才能公正地认识当今法国穆斯林的状况。那些被本国视为“叛徒”的阿国难民及其家庭,在逃亡法国后遭受了隔离、孤立和歧视等苦难。正如法国前总统密特朗所承认的:法国对哈金斯“忘恩负义”。

“没有非洲就没有21世纪法国”

密特朗总统还说过这么一句话:“没有非洲,就没有21世纪的法国。”早在1950年,这位法国政治家就巡回考察了非洲,认识到殖民地是法兰西帝国存在的基础。在对非洲的长期殖民统治中,法国收益颇丰。在第一次和第二次世界大战中,有许多阿尔及利亚穆斯林为法国的自由而战,不少人牺牲了生命。

当时,法国殖民者把持着阿尔及利亚的政治和贸易,获取了大量经济资源——农产品和能源,但早期法国移民也有一些人生活贫困。例如,加缪的家庭就是被称为“黑脚”(Pieds-Noirs)的下层移民。加缪曾说,他从来没有从艰辛困厄的童年中“恢复过来”。不到一岁就失去了父亲,加缪与哥哥成为战争孤儿,与母亲一起生活在阿尔及尔贫民区,饱尝了困苦。

然而,即使是加缪家庭一类贫苦的法裔移民,也属于宗主国的成员,他们在殖民地仍然享有一些特权。例如,加缪的母亲获得终身抚恤金,孩子获助学金以及免费医疗的权利。这些优待,使加缪能够半工半读至大学毕业。

当年轻的加缪成为《阿尔及尔共和报》的记者,到卡比利山区去调研,他才真正认识到当地土著穆斯林极端贫困的状况。在《苦难的卡比利》的报告中,加缪揭露了殖民当局种族歧视的罪恶。呼吁当局改善当地阿拉伯人的生存条件。

后来的形势发展证实了加缪的担忧,法国殖民者的歧视政策引起了阿拉伯人的反抗,导致法裔和阿拉伯人相互报复,阿国人发动了长达八年的反法独立战争。最终,法国政府被迫签订协议,承认阿国自决和独立的权利。一百多万白人殖民者舍弃几代家业回国,阿国社会最终也因动荡而陷入崩溃。

因助法国,哈金斯遭报复逃亡

在1962年的停火协议中,法国要求阿国的FLN(民族解放阵线)确保:没有人会因战争期间的行为在独立后遭受报复。然而,在阿拉伯民族主义者的眼里,所有曾帮助法国的人都是不可饶恕的“卖国贼”。

当时阿尔及利亚大约有23万哈金斯,即“亲法国的穆斯林”。这些土著阿拉伯人效忠于法国的原因多种多样,有的是真的认同法国,希望维持法兰西帝国的存在;有的只是来自乡村,因贫穷而应征入伍,为了能在法国军队混一口饭吃。由于哈金斯是本地人,法国军队利用他们打游击战,并搜集敌方情报。

FLN用血腥的杀戮报复曾为法国服务的本族同胞。据估计,被FLN用私刑处死的哈金斯及其家属多达十几万人。其手段非常残忍,包括活活烧死、阉割,用车拖死、或切成碎片喂狗。被处死的家属中包括年幼的孩子。

FLN用血腥的杀戮报复曾为法国服务的本族同胞。据估计,被FLN用私刑处死的哈金斯及其家属多达十几万人。其手段非常残忍,包括活活烧死、阉割,用车拖死、或切成碎片喂狗。被处死的家属中包括年幼的孩子。

想要活命的哈金斯必须逃离阿尔及利亚,然而,戴高乐的法国并不欢迎他们。当“黑脚”——下层法裔居民与法军一起撤离阿国时,一些哈金斯就尾随他们去法国寻求避难。

最初,戴高乐政府对这些“亲法国穆斯林”的困境无动于衷,并下令阻止哈金斯跟随法军逃亡。但一些法国军官不忍看到曾共同作战的阿拉伯人被留在虎口,因此违背政府的命令,帮助哈金斯及其家属一起出逃。

当时侥幸逃离阿国的哈金斯及其家属大约有九万多人,后来陆续逃出更多,最后人数多达几十万。

在两个社会之间撕裂挣扎

带着悲伤,忧虑和恐惧,哈金斯们拖家带口渡过地中海,逃离了家乡那恶魔般杀戮的炼狱。他们没来得及喘息,就在一个陌生的国家开始了艰难的新生活。

其时,法国政府不肯承认哈金斯在法国的居留权与公民权利。这些北非人先被送到临时收容所,然后被驱赶到偏远的营地,用铁丝网围起来。在祖国,他们是被追杀的“叛徒”,在宗主国又被视为不受欢迎的“外国人”,只能在两个社会之间撕裂与挣扎。

由于哈金斯大都是文化低的体力劳动者,语言不通,无法融入法国社会,因此长期集体失语。这一段被遮蔽的痛苦历史要等几十年后,他们的孩子长大成人,才被以文字和影像公开作证的方式为人所知。

在法、阿两种不同文化的碰撞中成长,这一类孩子成为优秀作家和艺术家的不少。他们写作自己家庭的传记,以文学和电影等手段,去探讨前法属殖民地移民和宗主国之间的爱恨情仇。

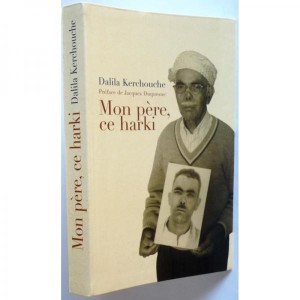

达利拉(Dalila Kerchouche)成为一位杂志记者,2004年,她出版了一本法文书《我的父亲,那个哈金斯》(Mon Père,ce harki),引起法国社会的反响。达利拉于1973年出生于法国南部的哈金斯营地。在书中,她描绘了严酷而寒冷的营地,那里的铁丝网,饥饿、伤害、文化歧视和监狱般的管制。她的父母后来设法走出营地,到法国乡村从事农业工作。

达利拉(Dalila Kerchouche)成为一位杂志记者,2004年,她出版了一本法文书《我的父亲,那个哈金斯》(Mon Père,ce harki),引起法国社会的反响。达利拉于1973年出生于法国南部的哈金斯营地。在书中,她描绘了严酷而寒冷的营地,那里的铁丝网,饥饿、伤害、文化歧视和监狱般的管制。她的父母后来设法走出营地,到法国乡村从事农业工作。

在孩童时期,达利拉曾经很热爱并崇拜自己的父亲,但到了反叛的少年时代,她开始鄙视和埋怨父亲。在她眼里,父亲是不懂法语的文盲和农民,就因为他背叛了祖国阿尔及利亚,才使一家人陷入流落法国的不幸。

父亲曾经为谁而战?他为什么会成为一个哈金斯?法国人怎么看待我的父亲?父亲为什么不能以常人的方式融入法国社会?他为什么不知道他作为法国公民的权利?为了解答这些问题,达利拉追踪父亲的足迹,前往老家阿尔及利亚去寻求答案。回到法国,她重返旧时的哈金斯营地,并追问父亲的历史。

长期缄默而忍辱负重的父亲终于开口了,他向女儿说出了当年险恶的局势与痛苦的抉择。女儿终于理解了身份卑微的哈金斯父亲,并把自己的爱与尊重献给父亲。

“请不要损毁我们参与建设的国家!”

法国政府对哈金斯的公开承认迟来了几十年。2001年,法国总统希拉克举行仪式,定9月25日为“哈金斯国家认可日”,以表彰哈金斯为法国所做的牺牲,赞扬他们的勇气与忠诚。2012年,萨科齐总统表态承认,法国要负起在战时放弃哈金斯老兵的“历史责任”。此后,法国社会出现了很多哈金斯协会,积极帮助哈金斯及其家庭融入社会。

应该说,能够逃到法国的哈金斯及家属还是幸运的。当年死于独立战争的阿尔及利亚人高达150万,而逃出来的少数哈金斯还能在异国找到一个栖身之所。但是,由于那个时代法国的种族主义严重,被连根拔起的阿国移民生活挫败,遭受了严重的歧视、排斥甚至被虐待。

尽管早期哈金斯在法国的处境困难,但他们和其他穆斯林移民一起,为西欧的经济起飞做出了贡献。据统计,从1945年到1975年,移民工人在法国企业中占三分之一。可以说,没有非洲移民,法国就没有今天如此强大的经济和军事实力。

近十几年来,由于法国经济停滞、科技的发展导致工作机会的流失,不少处于经济结构底层的穆斯林移民面临失业的困境。很多人沦为边缘人,只能依靠社会福利生存。加上穆斯林移民大都居住在与法国社会隔离的城市郊区,语言文化的隔阂使之形成自我封闭的社会,很难接受世俗原则。

作为殖民主义遗留的产物,作为当今法国穆斯林的一部分,哈金斯及其后代感觉到自己被法国背叛和遗弃,但他们又无法回归母国阿尔及利亚。在认同危机和种族歧视的双重困境下,一些年轻人很容易被伊斯兰极端主义的激进思想所俘获。因此,我们从巴黎郊区的纵火者、袭击《查理周刊》的凶手那里,都可找到哈金斯的子孙。

2005年法国发生骚乱时,熊熊火光燃及上百个城市。当时,几百位北非裔的女性撰写一封公开信给闹事的移民青年,要求他们停止这场混乱,不要损毁其家人参与建立的国家。这些北非裔女性写道:

“亲爱的孩子,法国是我们的国家。请不要烧毁它!请记住,我们(移民)帮助建立了它。”

这封公开信不仅是写给那些贫困的、被歧视被隔离的穆斯林青年,也是给法国主流社会的一个忠告。如同每年的“哈金斯国家认可日”一样,此信提醒法国人和哈金斯的子孙:无论什么肤色和信仰,法国是我们共同的国家,我们都属于一个命运共同体。

来源:FT中文网