北岛《此刻》组画在巴黎展出

我们熟悉的诗人北岛,原来还是深藏不露的画家。

虽然他命名为《此刻》的画,是他在病中不得已的转向,但是,这些画,与他的诗有着同样的追求,无论是否是刻意为之。

他的天才,在这里也与他的诗一样,让人惊叹。

我不懂艺术,无法从艺术的角度对他的诗和画做出艺术评论,但是,这不妨碍我对于艺术品有自己的感受。我会从我习惯了的哲学角度去体会这种艺术冲击。

无论是理论,还是文学艺术,都是人与人之间的交流,而理论家、文学家、艺术家,都是渴望与他人交流的人。

但是,交流,有一种悖论。

交流是一种对话,作者将自己的想法以不同的形式表达出来,当然是希望他人理解自己的想法,但是,他人真的能够完全理解自己的意思吗?

阅读,不仅仅是去理解作者的想法,无论人们愿意还是不愿意,阅读都是一种理解、一种解读,因此,人们只能读懂自己懂得的东西,读懂了的东西,到底是不是作者的意思,事实上是弄不清楚的。

但是,反过来说,完全读懂作者的意思,真的那么重要吗?

好的诗、好的画,总之,好的文学艺术作品,是那个给予读者最大的想象空间、诠释空间的作品。作者好像是一个引路人,将读者吸引到自己的世界中,至于让读者在这个世界中看到他所描绘的那个世界,感受到了他所描绘出的那种感受,事实上反而不是其写作的终极追求。

从某种意义上说,好的哲学也是如此,其旨不在建立世界观系统本身,而是在启迪读者对于自身和世界本质的思索。哲学家与诗人的不同仅仅在于,哲学家希望读者在他的世界中探索的,是读者自己和自在的世界本身,而诗人希望在他的世界中探索的,则是诗人自己。

诗人和哲学家,可以是很好的朋友,因为他们的精神中,有着非常相通的地方。

二

诗人将读者引入他的世界的基本方法,是锻造新语言。

语言就是人的交往本身,而不仅仅是交往的工具。人们的交往如何可能?或者说,语言如何可能?

语言交往成为可能的最基础的必要条件,一个是共同的概念,一个是共同的逻辑。对话的人对于所使用的词语有着共同的概念内涵,遵从同样的逻辑,大家就能够交流,形成共识或者进行折辩。

我这里先谈谈逻辑的问题。

逻辑是一种普遍的语言规则。

但是,诗人在这里就遇到了致命的困难。

诗人所要表达的,是他的个性,是他对于这个世界的个性化的感受,而不是像理论家那样希望揭示这个世界的普遍真理。

任何人,只要说话,就不能不遵循逻辑,而任何阅读,也都是遵循着逻辑的。在诗人试图表达自己个性感受的时候,如果诗人用符合逻辑习惯的语言来表达,读者自然也会以普遍性的逻辑去理解,诗人的个性,立即就混同在普遍性当中,消失不见了。

当然,如果诗人以完全不可理喻的词语来表达个性,那么,就连将读者引进自己世界的目的也无法达到了,因为在读者看来,作者不知所云。

如何找到一种新的表达方式,让自己的个性能够展现,让世界显现出不同于普遍性的样貌,是诗人的追求,也是成为一个好的诗人最困难的地方。

就是说,一个好的诗人的追求,就是建立一种个性化的交流平台。

北岛的诗,一直在做着这样的追求,而且,应该说,他这个方面的追求相当成功。

作为诗人的北岛,从他开始写诗的时候,就在进行着与他人交流的努力,这种努力,一方面是在努力地展现自己的个性,另一方面,则在努力地建立交流的平台。

他早年的诗句,如“卑鄙是卑鄙者的通行证,高贵是高贵者的墓志铭”,是一种个性体验的表达,但是,毕竟,就词语的连缀和逻辑来说,还是读者容易“懂得”的句子。后来的诗句中,那种没有出现过的概念,被创造出来,那些在普遍逻辑意义下不能够连缀在一起的词语,开始连缀着出现在读者的面前。 诸如:“禁忌的花草”;“情人们睡在回声”;“田野被合进书里”……

但是,这样的概念,这样的连缀,给予读者的感受,不是怪异,而是新奇。这样一些新奇的概念和词语连缀,并不仅仅是所谓让人耳目一新,而是触动人的心绪,让人想到在普遍逻辑的笼罩之下人们视而不见的东西,是对于现实的思维模式的颠覆。

诗人,是改变着语言逻辑的人,是进行着新语言创造的人,是引领着语言世界进步的人。

诗人这样做,所依据的原则,就是不断地探索人与人之间个性化的交流的可能,也就是说,在不断地探索如何建立个性化交流的平台。

个性化的交流平台这个概念本身就是一个矛盾。因此,这从本质上说就是一种不可能完成的任务。

但是,这并不是说,努力追求建立个性化的交流平台,就是一种荒唐的事情,相反,人类的交往,就是在这种努力之中不断深入、不断进步的。

当然,这也意味着这样一种追求是无止境的,这甚至不是诗人自己的野心究竟有多大的问题,而是因为这里的作者-读者悖论,最终是无法克服的。

三

建立人类交流的平台,不仅仅是诗人的努力方向,更是哲学家的工作本身。

我说诗人和哲学家从精神上说相通,就是从这个意义上说的。

建立人类交流的平台,最关键的要求,就是理解人是什么。换言之,不弄清楚人是什么,所谓建立人类交流的平台,就是一句空话。

人不仅仅是“两腿无毛的动物”(柏拉图语),人是“理性的动物”(亚里士多德语)。更一般地说,人是文化的动物,人是语言动物。

理性,并不是人的脑颅中的神秘冥想,而就是人的语言本身。人不是“用”语言思维,人是“在语言中”思维的。思维是无声的语言,语言是发声的思维,它们是一而二二而一的同一件事情的两面。

因此,理解人的本质,说到底,就是理解语言的本质。

而反过来说也一样,理解语言的本质,说到底,就是理解人的本质。

诗人从理解语言的本质入手去探索人的本质,而哲学家从理解人的本质入手探索语言的本质。

人的本质,或者说语言的本质,说到底就是这个世界的本质。诗人和哲学家的努力,是殊途同归的。

当北岛因为疾病而失语的时候,他通过新语言的锻造对于本源、对于建立个性化交流平台的努力,就变成了《此刻》。

从直接的意义上说,他是从诗人变成画家。绘画,事实上也是一种语言,一种形象化的艺术语言,而和诗的语言不同的是,绘画的语言更抽象,能够提供给读者的想象空间更大,给予读者的自由更多。

而所谓给予读者的自由更多,说到底,就是更能启迪读者自己的想象。

而启迪读者的思索,我们说过,是哲学家的目标。

我不知道《此刻》在艺术上的成就究竟有多大,但是,这不妨碍我在作为艺术作品的《此刻》面前获得一种启迪。

因为在我看来,《此刻》与其说是一种绘画,不如说是一种哲学,是一种哲学的探索。

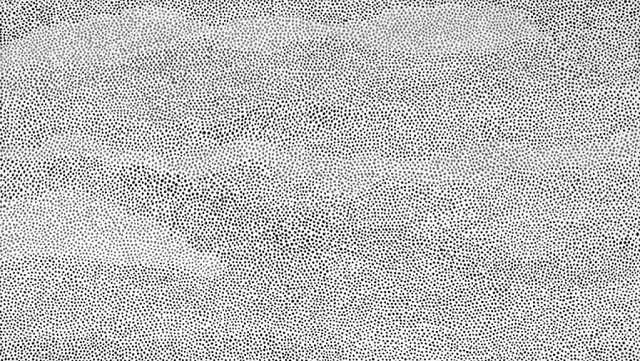

《此刻》画出的,或者不如说,《此刻》写出的,是混沌。

而混沌,就是人类想象中的世界的本源。

四

什么是混沌?

这是一个矛盾的问题。

如果我们说清楚了什么是混沌,它还是混沌吗?因为混沌就是没有任何规定性的存在。

但是,我们既然已经说出了混沌是没有任何规定性的存在,不是就已经给予它一个定义了吗?不是就已经说清楚了吗?

我们应该注意的是,这并不是定义,因为它只是说混沌没有规定性,就是说,只是说明了它“不是”什么,而没有说明它“是”什么。

混沌就是规定、规定性的反面,就是规则的反面。

世间所有事物的规定性,都是时间和空间参照系结合的产物。空间参照系指示着事物的存在,古典哲学家甚至认为物质就是广延;时间参照系则指示着事物的规定性,如哲学中有名的“一切规定都是否定”这个命题,说明的就是这个意思,时间的本质,就是否定、就是虚无。

所谓纯粹的时间,就是一个瞬间替代另一个瞬间的无穷无尽的过程,或者说,就是一个其中不包含任何肯定的不断否定的过程。

所谓“此刻”,似乎是以肯定的方式指示时间的一个瞬间,但是,它不存在,因为在我们希图抓住“此刻”的时候,肯定着“此刻”的存在的时候,它已经被另一个“此刻”替代了。

那么,人们说“此刻”,总要有一种可以理解的、肯定的意义吧?

我们很容易发现,原来“此刻”不能通过时间本身来理解,它是通过空间来理解的。

就如我们说“现在”这个词,既可以说是时间意义下的“此刻”,也可以说是空间意义下的在场。

照相机留下的照片,与其说是一个空间的图像,不如说是那一刻和那个视点,照片中的空间景象,代表着的是那一刻,是时间。

从空间的意义上说,我们看到的世界,是由各种各样有着自身形象的事物构成的,这些形象,就是最具体的规定性,当然,是一种空间性的规定性。但是,我们看到的这些形象,是会很快地发生改变的,我们立即可以发现,我们视为规定性的形象,只是某一个时刻中,从某一个视点出发,构成的形象。直接地说,形象是时间参照系和空间参照系结合的产物。

而且,我们应该有进一步的说明。我们说,这个视点,是某一个时刻的视点,换言之,我们之所以能够通过一个视点发现形象,是因为我们将一个“此刻”固定在一个空间点上。如果我们不将视点固定在这一个空间点上,我们看到的,就不是这个形象。换言之,形象之所以能够形成,是因为我们在一个瞬间,只能处在一个空间点上。是时间和空间自身的规定性,造就了我们认识中具体的规定性。

五

人类的普遍逻辑,就是建立在这种时空参照系之上的。换言之,人类互相之间之所以能够互相理解,是因为人们在思维中,先天地存在着这种时空框架。

那么,我们就不难发现,所谓突破普遍性的逻辑,就是要突破时空框架。

人类的想象力,事实上就是那种不断突破时空框架的努力。

虽然从概念上说,混沌是没有任何规定性的东西,绝对的黑暗和看不出任何东西的全白,或者莫名其妙的天圆地方,都是混沌。但是,只要一说起混沌,所有人的脑子里出现的,都是一种介乎纯粹的、绝对的黑暗,和纯粹的、绝对的光明之间的那种状态,就如北岛画出的“此刻”。

也许有人会说,北岛的“此刻”还不是混沌,因为其中隐隐约约地能够看出一些形象。

这样说的人有一个前提,就是混沌中是看不出任何形象的。如果是这样,无异于说,混沌是匀净的,是匀质的。而如果混沌是匀净的、匀质的,则等于说混沌中也是有着某种规则的,而这样的混沌中既然有规则,就不能说是混沌。

事实上,所谓匀净,正是人对于时间的一种规定,时间,在不紧不慢地匀速地流淌着的。因此,如果混沌是匀净的点阵,就意味着混沌中有时间,而如果它包含着时间,它就不是混沌。

我并不是说混沌中必定是有形象的,而只是说,我们无法判定混沌中是没有形象的。

事实上,既然我们将混沌想象为一种介乎绝对黑暗和绝对光明之间的状态,就已经给予了混沌本身一种形象。

换言之,混沌只能通过纯粹理性去理解,而无法将其形象化,即便是北岛画出的“此刻”那样的形态也不行。我们只能说,混沌就是在时间参照系完全失效了的情况下的纯粹空间,或者是空间参照系完全失效了的情况下的单纯时间。

但是,回过头来想,既然混沌是可以通过理性描述的,我们就仍然有了可能去将混沌形象化,这种形象化,不是我们习常所说的,从感性认识“上升”到理性认识,而是一条正好相反的路径,是将理性的想象,以能够通过感官感知的形象展示出来。虽然出于不同的理解,人们想象出来的混沌的样子区别很大,但是,只要符合时空参照系失效这样一个定义,我们就能够看到形象化的混沌。

北岛的“此刻”描述的混沌,是一种更贴近“混沌本身”的混沌。换言之,这种混沌的景象,与我们在说出混沌这个概念的时候,似乎是本能地出现在脑海中的混沌想象更贴近。

为什么人会近乎本能地出现“点阵”式的混沌?

混沌是绝对的黑暗和绝对的光明之间的状态,这种状态,形象地说,就是点阵式的状态。

六

语言就是人的交流。

语言的单位是句子,句子不是一个原子式的存在,而是概念和语法(逻辑)的结合。

交流何以可能?是因为人们对于概念和逻辑有共同的理解。在句子的结构中,概念是显性的存在,而语法(逻辑)是隐形的存在。因此,交流成为可能的第一序的必要条件,就是概念的可交流性,就是大家对于词汇的概念内涵有共同的认定。概念是一种意向性,是意识通过指向对象而构成的,因此,对象,是概念能够成为交流物的必要中介。

人类的概念,百分之八十是通过视觉建立起来的。如果没有可视的世界,人类的交流是不可能的。

即便世界的本源真的就是不可视、不可言说的混沌,人们在交流的时候,也仍然不得不将其演化成可视的对象,当然,我们不应该忘记,这种做法,只是一种比喻。我们希望的,是通过这种比喻来调动对方的想象力,让他人能够理解我所说的本源,究竟是什么东西。

点阵式的混沌,是直指最缺乏形象意义的形象的。很显然,以点阵式的图像来描述混沌,是最能够调动人们对于混沌本身的想象的。

北岛从诗转向画的时候,能够一下子进入点阵式的混沌,能够通过这种混沌来表达他对于时空本源的感受,与他通过诗来寻求人与人之间的个性化的交流,其思路是一脉相承的。

他用毛笔,沾着不同浓淡的墨汁,在宣纸上,点着大大小小的点,虽然每一个点都不一样,但是,那种区别又是那么微小。如果点的大小区别太大,颜色区别太大,点与点之间的联系就不是那么和谐,而如果完全没有区别,它就失去了个性。

这就是芸芸众生。人们处在一种混沌中,每一个点都是独立的,看起来都一样,但是,又都不一样。

我们可以想象北岛在画这些画的时候的那种心境。

没有人能够数清楚一幅画是由多少个点组成的,可是,一笔只能画出一个点,要控制力度,不能太大,也不能太小,颜色也是如此。这种以单调为基调的创作,我们看得到是耐心,而如果没有极度静谧的心态为支撑,是不可能的。

这是一种什么样的静谧心态?

那就是时间的停滞。那就是此刻。那就是永恒。

RFI

29-05-2018