2014年10月,中国国内网上书店的广告“那些即将买不到的书”,就有余英时教授的著作。(美联社)

在普林斯顿大学荣休和陈淑平合影.jpg)

1998年高友工(左)在普林斯顿大学荣休和陈淑平合影。(陈淑平提供)

1991年台湾“中国时报出版社”出版了我写的第一本书《往时、往事、往思》,搞舞蹈的人初次“舞文”战战兢兢,书出版了还是没有自信,老觉得“拿不出手”,在普林斯顿任教的贴心好友高友工的授意下,我鼓足勇气给在普林斯顿大学任教、着书立说不休不懈的余英时和陈淑平伉俪送去。余先生与友工在哈佛大学同学,都师从杨联陞先生,私交甚笃。记得我送书时还当面邀请了淑平下周来纽约看大都会歌剧院《杜兰朵》,我任此剧编舞和和艺术顾问,可以拿免费票。要看戏的当天中午,突然接到余先生电话:“淑平不舒服,今天不能来了,抱歉,她要我打电话跟你讲一声。”“怎么病啦?”经我问,余先生才笑着道出淑平不舒服的缘由,原来是被我的书“害惨”,好几晚连着看书没有睡觉,搞得她晕晕乎乎。我只好喊“罪过”!

第二天,轮到我打电话向淑平抱歉,更没有想到300多页的书她已经一口气看完,还阅读得如此仔细。我倒不是谦虚,但有自知之明,除了一个“真”,语法、文字、表达能力,样样“不及格”。不料淑平告诉我:“我不会说假话也不会客套,自己阅书多矣,好书跟技术没多大关系,主要是内容怎么样,关键在‘真’字……。”她的肯定无疑给我吃了定心丸,我兴奋得马上向友工汇报。

过不了几天,热心的淑平想到了出版英文的可行性,安排了出版经纪人跟我在普林斯顿镇上咖啡厅见面,她本人作陪。如今我已经记不得这位女士的名字,但记得开场白、介绍我、谈书的内容都是淑平包办,俨然是我的经纪人。那位女士听得津津有味,当场就答应试试看,要我挑几章先译成英文,她也会将合作合同给我寄来。后来合同签了,找出版社的事进行得差强人意,英文出版没有实现。那是另一件事,但经过这件事,使我“认识”了诚恳热心的淑平,并跟友工一样开始直呼她Monica(淑平的英文名字)。

由于余先生一贯对文化、社会有关怀有担当的宽厚胸襟和情怀,虽然他是一位纯粹的学者,但一贯以天下为己任.为了帮助一批1989年六四后流亡的知识分子度过最艰难、徬徨的岁月,在他的“羽翼”下将一群滞留或流亡的文化人聚在一起(刘宾雁、苏晓康、柴玲、陈一谘、孔捷生、陈奎德、阮铭、远志明、张郎郎、张伯笠、程晓农、白梦、郑义等都在其中)创立“普林斯顿中国学社”。

缘起是六四后,余先生和他的朋友—普林斯顿大学校董、中国传统书画收藏家约翰?艾略(John Elliott)见面,谈起这个“有家归不得”的民族惨剧,忧心忡忡当场泪下。约翰很受震动,问可以做些什么?余先生想到那时逃出来的学生领袖获得多方资助,但知识分子则不同,所以余先生说要“养士”,于是约翰慷慨捐出100万美元。在余先生努力精心安排下,“中国学社”成员在普林斯顿东亚系当访问学者,也等于成立了另类的学术研究中心。

因为友工的关系我跟约翰相识有年,他对艺术酷爱且品味极高,有时来纽约看我舞团演出也一起逛博物馆,我则喜欢去他家看他收藏的书法。聊及他支持“中国学社”时,约翰说:对余先生的学尚、人格敬仰且推崇,在水深火热的境况下,他必须义不容辞毫不犹疑的伸出援手!

同样的情况发生在1993年。1989年因支持民运而流亡海外的大陆知名学者刘再复先生,1992年秋季和93年春季被斯德哥尔摩大学中文系邀请当客座教授一年。和他们夫妇熟了,在聊天时他们透露对自己将来的前途忧虑重重,主要是他在哪个机构客座?客座时间多久?全取决于经费,刚刚在一个地方待下不久就要开始计划下一步,这种颠沛流离的生活状态实在让他很难安心搞学术研究。两个女儿在求学年龄,没有固定的学校对她们的学业也造成不良影响,所以期盼能得到某个基金会资助,由基金会提供经费给某个学术机构邀请他常驻,这样相对可以有一段稳定时间安下心来写作做学术研究。

在我爱莫能助当口,契机来了,1993年6月斯德哥尔摩大学中文系系主任罗多弼和陈迈平搞了个“群英会”——在瑞典召开大型国际学术讨论会《国家、社会、个人》,此会几乎囊括了全球华人学术精英,重量级学院派泰斗余英时和夫人应允出席,刘再复、马悦然、高行健、李泽厚、北岛等都会参加这个盛会。于是我跟再复提议,我可以邀请余英时夫妇来我家晚餐,你可以借这个机会跟余先生好好谈谈。余先生因忧心海外汉学研究式微,成为1989年初成立的“蒋经国国际学术交流基金会”主要推手,这是一个面向国际的学术奖助机构,由政府与民间共同捐助成立,任职于学术机构之专任学者,都可以向基金会申请,而再复完全符合申请条件。再复一听蒋经国三个字就“怕”惹麻烦,但我告诉他,基金会负责人李亦园教授前个时期来斯德哥尔摩跟我提过,他很明确的告诉我基金会跟政治无关,以“纯学术”定位,且以“中华文化”作为学术研究核心。

在再复将信将疑之下,我说:“我已经约好了余英时夫妇来家晚餐,你看这样安排行不行?我负责烧饭,聚餐只请你和菲亚、余先生和淑平,再加上我和老公比雷尔,其他的人我就一概不邀请,这样没有局外人在场,你可以畅所欲言。”不料再复提出来要我邀请李泽厚参加聚会。我读过80年代初风靡一时的李泽厚著作《美的历程》,还买了很多本推荐给友人,也知道他夫人是搞舞蹈的,但我没有答应,原因是怕妨碍了晚饭的“目的”,我还给厚道的再复打比方:如果现在只可能有一个苹果,你就要对分一半给别人咯。但再复仍然坚持,还请专人去机场接李泽厚,然后带着行李直奔我家,好不“误”正事。

余先生和淑平先到,我坦白说明:虽然我和比雷尔是有心尽地主之谊,但今晚实在是有急事相求,请他们谅解包涵。然后,我简单的将情况介绍了一番。

那天我刻意安排座位,我和比雷尔是主人,坐桌子两头,Monica讲英文可以陪比雷尔坐,其他人坐桌子中间便于跟余先生谈话。我厨房、饭厅两头跑得欢,比雷尔知道饭局请的都是贵客要谈要事,夹菜倒酒忙得不亦乐乎。大家讲什么我顾不上听,但直觉整个晚上李泽厚在唱“独角戏”,没有其他人可以有插嘴的余地,只能说叹为观止罢。心细又敏感的Monica“可怜”比雷尔听不懂中文,整个晚上跟他谈笑。送客时,李泽厚提着行李,似乎忽然注意到我这位女主人的存在,说:不好意思没有机会跟你讲话。

第二天,我给再复打电话,问他要跟余先生谈的事说清楚了吗?再复说:余先生心中有数??据我后来得悉,由于余先生古道热肠答应“尽力而为”,“蒋经国基金会”赞助刘再复、李泽厚学术研究经费六年,刘再复“受聘”在科罗拉多大学(U of Colorado at Boulder)东亚系担任客座教授,李泽厚则在科罗拉多学院(Colorado College)作研究。取得这一生活前提,两位学者稳定了相当长一段时期。之后他们分别、合作发表了一系列有影响力也有争议的力作,肯定的说余英时先生是他们的“福友”,给他们创造了这段“学缘”。

1993年苏晓康一家出严重车祸,苏晓康昏迷七天七夜,妻子傅莉终身瘫痪,心善又待人真诚的淑平不仅打电话问候,还每周两次坐火车再叫计程车,到医院探望他们。听说这些年来苏晓康不离不弃的在孤独中悉心照顾妻子,令人动容。我看他写的《离魂历劫自叙》写道:人面对了生命中的黑洞……怅然、淒然!

1998年12月,高友工从普林斯顿大学荣休,余英时题诗相赠:“十年重聚普林城,每话康桥百感生。今日曲终闻雅奏,依然高士爱泉清。”跋云:“半载以来,友工兄相见必屈指计讲程,如时钟之倒数,然今则止矣。”

友工退休后搬来纽约,其他在普林斯顿的朋友,也在前后陆陆续续地搬的搬,走的走,那里原有的朋友圈子几乎散了。我后来出版了几本书,有机会时会给余先生夫妇送去,他们夫妇为人正直热情,兴趣广泛,淑平是位特别不把自己当“回事儿”,可真是位有“回事儿”的人,一向快人快语,常常自嘲:年纪大了,我是“无齿之徒”。我们在一起嘻嘻哈哈谈谈往事、个人经历,最多的是回忆很多共同认识的朋友们,每次见到他们都会勉励我多写作。无拘无束天南地北闲谈,愉快的时间总是会飞快的逝去。

2016年周刊编辑陈芳知道我住在纽约,跟余英时先生认识,托付我给余先生专访,我欣然接受,提早跟淑平约好访谈时间。访谈那天秋高气爽,我表弟胡旭东开车,弟媳王利平带好了摄像器材。车程要一个多小时,一路上我们都在谈余先生,由于他对汉学的卓越研究,2006年,荣获由美国国会图书馆颁发“克鲁格人文与社会科学终身成就奖”,此奖相当于“人文与社会科学领域的诺贝尔奖”。《纽约时报》刊载长篇文章,赞扬余先生学术研究上的卓越成就。2014年由台湾企业家尹衍梁为发扬盛唐精神,规画“唐奖”奖项补足诺贝尔奖所未兼及的四个领域,首届唐奖的汉学奖颁给余英时,唐奖官媒发布得奖的理由是这样写的:

在超过半个世纪的学术生涯中,余先生深入探究中国历史、思想、政治与文化,以现代知识人的身份从事中国思想传统的诠释工作,阐发中国文化的现代意义,论述宏阔、见解深刻,学界久尊为海内外治中国思想、文化史之泰斗。“究天人之际,通古今之变”为传统学者治史之宗旨,余先生以其研究撰述与人生实践,对此语做了最佳的现代诠释。

此事在国际汉学界和在世界华语圈中引起轰动,媒体杂志赞扬备至。然而,中国官方媒体对这两次文化盛事只字未提,就如2000年高行健获得诺贝尔文学奖一样置之不理,在中国他们同样地被“边缘化”。尽管学术界知识界对余先生崇敬有加,誉他为“学术界俊彦”、“胡适之后最杰出的中国学者”等等。

表弟和弟媳第一次上余家心中怏怏,怕言行不妥会失礼,但他们和高友工很熟,尤其在高友工身体欠佳后,时常开车送我探望他。我说他们两位都一样不拘小节,为人谦虚随和,但人生态度却南辕北辙——高友工一辈子独善其身,大智若愚;而余英时一辈子任重道远,若愚大智。

打道回府前,热情的Monica又送上了自家做的我爱吃的核桃酪待客,在闲谈中,我谈到对高友工身体欠佳的忧虑。

过了一阵子,余先生想起那天我在他们家讲的话,给友工拨了个电话,两个人天南地北愉快的聊了半个多小事,三天后友工作古。余先生和Monica悲伤之余又感到欣慰,因为他们之间平时不常联络,尤其是退休之后。那天,大概是心有灵犀一点通,长谈畅谈似乎是在向老朋友话别。不知道为什么写到余先生这通电话,我忽然联想起弘一大师李叔同的《送别》,友工也特别喜欢“做一样、像一样”的弘一大师,这首歌词也带有王维“西出阳关无故人”的意境:

长亭外,古道边,芳草碧连天

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山

天之涯,地之角,知交半零落

人生难得是欢聚,唯有别离多

长亭外,古道边,芳草碧连天

问君此去几时还,来时莫徘徊

天之涯,地之角,知交半零落

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒

友工是在家中走的,我在第一时间得到噩耗后立马联系Monica,Monica在最短时间内通知了在耶鲁大学任教的高友工高足孙康宜,然后又联系到在普林斯顿大学中文系任教如今以作古的陈大端教授、荣琪夫妇的儿子陈引迪和儿媳陈慕云,要年轻一代帮忙制作追悼纪念会上需要用的图片投影,他们不遗余力地投入了纪念他们认识的和蔼可亲的高友工伯伯纪念会。Monica知道我伤心,不但三天两头给我打电话劝慰我:“友工真聪明,挑你人在纽约的时候‘走’,因为你是他的贴心朋友,他放心,你会把他的事料理好。”Monica还在普林斯顿大学为友工下半旗的三天中,每天都去校园走走看看想想。Monica告诉我:“友工真是有福之人,秋高气爽阳光普照,校旗迎风招展,飘动得就像友工,如此美好!”一天,我突然在家中接到邮包,一大盆紫色的熏香草和一双可以加热的保暖袜,是Monica寄来的,她还逗我开心,故意在花店卡片上写:友工送。是天上送来的礼物,如此细緻体贴入微,这样的朋友哪里去寻?

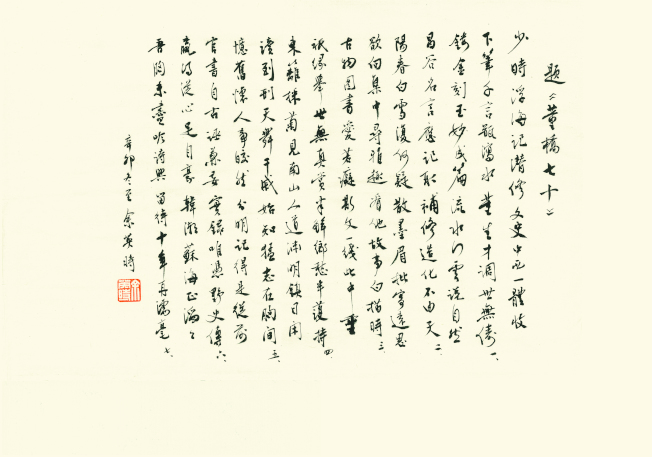

高友工纪念会于2017年3月11日在普大Jones Hall举行,余先生淑平伉俪参加了,还带去了早就写就的輓联,好当面送交给友工的姊姊高筠若女士。輓联写“人奉高名非所取,天生清福不须脩。”事后还特别嘱咐我,等墓地修好骨灰下葬时不要忘了替他们送上鲜花。

中国传统文化中的“人情”,余先生看得很重,他在读史着书之余,关怀文化关怀社会关怀时局,年轻学子都希望得到他的指点,找机会与他讨论形形色色的问题,给我的感觉他几乎是有求必应,无论是流亡在外的知识人,或是来美国开会的两岸三地学者前去拜访,他们家总是敞开大门热情接待。有一次我向余先生建议,让他出本专集,专门收罗他为他人出版写的序。这些年来我看过不少篇他写的序,有些为伸张正义、有些为弘扬文化,也有些需要他拔刀相助他不得不“仗义”的文字。其中“题《董桥七十》”那篇序最为精采,文字和书法相得益彰美不胜收。

余先生最后一次回到故土是1978年,从此就没有再踏上过,我跟他谈“家国”时他说:“我在哪,哪里就是中国。为什么要到某一块土地上才叫中国?那土地上反而没有中国。”余先生讲的是文化意义上的中国,而不是地理上狭义的中国。

我最近看到一篇谈余先生的文章,不知作者是谁?但说的精准:

“余英时仍操着一口浓重的安徽口音。

北京曾动了心思,组织一个19人的安徽代表团赴美沟通,希望他回国走走,余英时的回答决绝尖锐——“我没有乡愁”。

多么干脆的拒绝,分明又透着悲哀的叹息。一个以研究中国文化为终生志业的老人,对于出生的故土、中国文化的发源地,竟然“没有乡愁”。

是呀,连最优秀的华人学者的著作都要下架,这样的故乡叫人如何眷恋。“

今年秋天台湾要出版我的第五本书《回望》,感到很有必要将我所认识的余英时先生和陈淑平伉俪写一写放在新书中,所谓由小见大,让读者可以感受到他们二位古道热肠发出来的人性光辉。

●作者简介

生于北京,在上海小学毕业后,十岁入北京舞蹈学校接受六年专业训练。此后她的工作经验是多方面的,演员、舞者、编舞、导演、写作、舞美设计。

60年代在香港、台湾从事电影,主演影片20余部,并参加数部影片的编舞工作,于1967年获台湾电影最佳女主角金马奖。

1970年她前往美国,接触学习现代舞,1973年在纽约创立“江青舞蹈团”(至85年),1982二年至84年出任香港舞蹈团第一任艺术总监。

她曾任教于美国柏克莱加州大学、纽约亨特大学、瑞典舞蹈学院以及北京舞蹈学院。

1985年江青移居瑞典,此后她以自由编导身分在世界各地进行创作和独舞演出,她的艺术生涯也开始向跨别类,多媒体、多元化发展。她的舞台创作演出包括:纽约古根汉博物馆、纽约大都会歌剧院、伦敦Old Vic剧场、瑞典皇家话剧院、维也纳人民歌剧院、瑞士Bern城市剧场、柏林世界文化中心、北京国家大剧院歌剧厅等。

90年代初,江青开始写作,将近20年,先后完成《江青的往时.往事.往思》、《艺坛拾片》、《故人故事》、《说爱莲》,即将出版新书《回望》。

现居瑞典,纽约。

1993年“国家、社会、国人”国际学术研讨会在瑞典召开,与会嘉宾合影。前排右三为余英时。(陈迈平提供)

2014年10月,余英时教授的著作从中国境内的书店下架。(美联社)

旅美著名历史学家余英时获颁有“人文学界诺贝尔奖”美誉的克鲁奇奖后,应媒体要求展示奖章。(本报资料照片)

普林斯顿中国学社成员。右起林培瑞、陈奎德、郑义、余英时、北明和苏炜。(陈奎德提供)

2016年10月作者到普林斯顿大学拜会余先生。(王利平摄)

及富兰克林(右),与赠奖人美国国会图书馆馆长毕灵顿合影.jpg)

二○○六年的“克鲁奇奖”两位得主余英时(左)及富兰克林(右),与赠奖人美国国会图书馆馆长毕灵顿合影。(本报资料照片)

唐奖得奖人:汉学奖得主余英时。(记者邱德祥/摄影)

1998年高友工荣休,余英时题诗。(作者题供)

颁授唐奖奖章给汉学奖得主余英时(左).jpg)

总统马英九(右)颁授唐奖奖章给汉学奖得主余英时(左)。 (图:唐奖基金会提供)

余英时题《董桥七十》。(作者提供)

《明报月刊》2018年6月25日