这是主持high peaks pure earth网站的Dechen Pemba , 应 Cerise Press 文学网站约请,与我做的一次关于诗歌的访谈。

1.唯色啦,您在大学时期是学文学的,并且最初是拉萨的一份文学刊物的编辑。您能否谈谈您从何时开始爱上诗歌,并发现自己作为一名诗人的独特声音?

回想起来,我小时候就喜欢讲故事。最早的记忆,是我在道孚时给一群小孩子讲述离开拉萨之前的故事。那时候也就四五岁吧,讲到拉萨时我常常虚构一些情节来吸引小朋友。随着讲述我开始怀念拉萨。

可惜我现在找不到我写的第一首诗了,记得是在康道孚写的。那时读初一,有一天,广播里传来一位中国有名的诗人去世的消息,我好像有点难过,就写了几行字,像诗一样排列,我自以为那就是诗了。

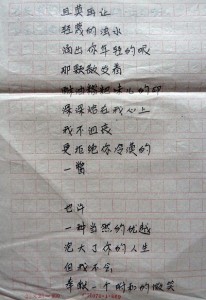

不过我现在保留的诗中,最早的一首是在1984年写的,当时我已入读西南民族学院汉语文系,是大一生,我的同学中有十多个“少数民族”和汉人,以汉人居多。这首诗的名字是“印——致某些人的偏见”,依稀记得当时我与几个汉人同学发生了争论,我当场写下这首诗,并用力抄写在教室里的黑板上,把他们都给震住了。

现在重看这首稚嫩的诗,我惊讶的是当时18岁的自己已经有了民族意识。而且,很显然,当想要发出自己的声音时,我的方式是写诗。(右图是当年的手迹)

印——致某些人的偏见

印——致某些人的偏见

且莫再让

轻蔑的浊水

涌出你年轻的眼

那颗散发着

酥油糌粑味儿的印

深深烙在我心上

我不沮丧

更拒绝你冷漠的

一瞥

也许

一种当然的优越

泡大了你的人生

但我不会

奉献一个附和的微笑

太阳

照着你也照着我

在一块蓝色的星球上

我们平等!

实际上在读大学时,我开始真正地写诗,并与民院热爱写诗的学生们(来自各个系、若干民族)办诗社,用打字机和油印机出版油印的诗歌报纸和刊物,记得颇有影响的两本诗刊是《西南彩雨》和《山鹰魂》。我可以说是八十年代中后期成都高校最活跃的校园诗人之一,1988年夏天毕业时与四位诗人同学办了诗展。

是的,那时候我们已经以诗人的身份自我定位。我还有了第一本诗集,是我父亲把我在大学时写的诗打印成诗集,事实上我已经或者说很愿意自己成为一个以梦想为生的诗歌写作者。

2.哪些诗人对您的影响最大?他们是中国诗人还是图伯特诗人,或是其他国家的?

应该说,在我写诗的初期,那是1980年代中期,中国诗歌正在发生革命性的变化,我在小说《我的孪生姐姐不丹》中描述过对我的巨大影响:

从外部的动荡来看,那时代风雨中高高飘扬的一杆杆猎猎作响的大旗,和大旗下翻涌着的形态各异的潮流,以及东南西北的流浪与体验,通宵达旦的写作或辩论,神经兮兮的叛逆儿,吓人一跳的小感觉,还有,激情,激情,寻常人那里消声匿迹、如同40度高烧一般的激情,这一切是多么地令人鼓舞啊!几乎是一夜之间,不丹经年累月不自觉积蓄的某种情怀,那充满小小胸膛的炸药包,终于被诗歌这一根致命的火柴点燃、爆炸,把她炸得四分五裂,粉身碎骨,再也拼不回原来的形状了。

小说中的“不丹”其实就是我自己。

但要说明的是,当时对中国年轻的、叛逆的诗人们产生巨大影响的,是欧洲的现代诗人们、美国和南美的现代诗人们,以及苏联的现代诗人们。所以我也如此,离经叛道的诗人都是我的偶像,主要接受的是若干个中国之外的现代诗人们的影响,如爱尔兰的叶芝,英国的艾略特和奥登,奥地利的里尔克,法国的瓦雷里,希腊的埃利蒂斯,美国的金斯伯格(又写成金斯堡)及嚎叫派诗人,美国的普拉斯及自白派诗人,苏联的曼德尔斯塔姆、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃等等,数不胜数。大概从大学毕业后,我基本上主要阅读他们的诗。

也是在这时候,我读到了六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗,以及米拉日巴的诗。不过都是中文译本,是早年的中文译本,有古雅之美。

3.在您的诗歌中有些经常重复出现的主题,比如旅行,比如一些特殊的地方(像拉萨),比如记忆和迷失。是这些主题激发了您的创作灵感吗?您是如何或者在何处获得灵感?

其实写诗在我,如同追寻前世的记忆。所以我在诗集《雪域的白》(台湾唐山出版社,2009年)的后记中写过:

我一直是要做一个诗人的。这是前生往世的愿力,以及,延绵的因缘。所以那年春天,终于回到离别二十年之久的拉萨,我对自己说,不为别的,就是为了听见那个声音。有一阵,我很迷信,认为有的诗句甚至有的字可能就是密码,就像阿里巴巴的芝麻开门,写着写着,会有一道隐蔽的大门突然打开,另一个真正亲切的世界才是属于我们的。

我在24岁时回到拉萨,面临的最大问题是发现已被汉化的我在自己的故乡犹如一个陌生人,这使我深深地纠结于身份认同。一度我自认为解决了这个问题,我的一位诗人朋友说,其实我们什么民族都不是,我们的身份就是诗人。他的这句话令我如释重负,以至于在拉萨的最初几年,我自闭在诗歌的“象牙塔”里,写的诗越来越个人化,执着于个人的感觉、个人的意象、个人的语言。而我自认为诗人或者艺术家高于一切,或者说是超越一切,而民族的属性可以忽略不计。但是,写这样的诗并不能解决内心的痛苦。我也不是说我有多痛苦,也许说空虚更准确。而且,写这样的诗也写不下去了。

从什么时候起,我一步步地走出了“象牙塔”?应该是,在广阔的图伯特游历的经验逐渐地改变了我;应该是,在游历的过程中慢慢地亲近佛法,才明显地感觉到内心一天天地充实。安多、卫藏、康的许多地方我都去过。既是游历,也是朝圣,因为在我心中,我把辽阔的雪域大地视为一座天然的、巨大的寺院!当然这是最初游历时的动机。当我在雪域大地上走得越远、停留越久,那种文学情怀便逐渐被历史感和使命感所替代。也即是说,从来只是以审美的眼光看待家乡的我,逐渐地开始以历史和现实的眼光来看待这块土地上的人和事。

我在诗集《雪域的白》“我的诗美学”中写过:

生活在饱经沧桑的西藏,沐浴西藏那在风云变幻之中依然格外灿烂的阳光,逐渐经验和感悟到西藏佛教的慈悲与智慧,逐渐看见和倾听到西藏历史与现实中的荣耀和苦难……这一切,让我有了使命,要对这世界说出西藏的秘密。

4. 《十二月》 、《班禅喇嘛》 以及《西藏的秘密》这三首很明显是关于图伯特的政治诗歌,还有包括您最近写作的《拉萨的恐惧令我心碎,容我写下!》 和《惟有这无用的诗,献给洛桑次巴……》。自从您创作诗歌以来,政治问题对您的诗歌产生了什么样的影响,这种影响发生了什么样的变化?当您考虑写什么的时候,有哪些因素起作用?

我想,“十二月”这首诗对我来说是一个转折点。这之前,我的诗是“象牙塔”里的作品。而此时,我说过,我正在转变当中。

我在散文集《西藏笔记》中写过这句话:“……可是我身为藏人中的一分子,西藏庞大而苦难的身影像一块石头压迫着我的脊梁,‘光荣’和‘无为’,我只能选择一样,非此即彼!” 而我所认为的“光荣”,不只是诗人的“光荣”,更是良知者的“光荣”。

良知者是需要正视现实与历史的,现实和历史却是非常冷酷的。身为诗人,在图伯特时时刻刻感受到的是与现实和历史之间的紧张。最终这种紧张粉碎了将我包裹的“象牙塔”,所以在1995年12月的一天,当我就职的西藏文联召开大会,传达中国政府确立十一世班禅的文件时,我忍不住当场写下《十二月》(有意思的是,这首诗多次出现在官方出版物上,似乎无人看懂):

1、

听哪,大谎就要弥天

林中的小鸟就要落下两只

他说:西藏,西藏,正在幸福

愤怒的女孩不节食

遍地的袈裟也在变色

他们说:为了保住这条命

但那一个,呵!

滚烫的血液,滚烫的血液

谁在来世放声恸哭?

2、

乌云!崩溃!

这是我此刻的幻象

我也知道,此刻沉默

就永远沉默

千万张拉长的脸啊

请敞开心扉

那颜色尤为绛红的人

牺牲一次

因为生命之树常青

灵魂,就是灵魂

3、

更大的挫折!

万木从未有过的凋零

小人物噤若寒蝉

那样合拢的双手

却被生生斩断

要填满鹰犬的胃

呵,一串无形的念珠

谁有资格,从肮脏的

尘世,毅然拾起?

其实在这之后,我的诗开始触及现实与历史,并有了一种叙事的风格。我在散文中写过:“我终于明确了今后写作的方向,那就是做一个见证人,看见,发现,揭示,并且传播那秘密,——那惊人的、感人的却非个人的秘密。”“让我也来讲故事。让我用最多见的一种语言,却是一种重新定义、净化甚至重新发明的语言来讲故事,那是——西藏的故事。”

5.中国政府查禁《西藏笔记》时,你有何感受?这件事当时让您很吃惊,或者您早已预料到会出现这样的事情?这样特别的经历对您的诗歌创作有何影响?

呵呵,说实话,当《西藏笔记》被查禁时,我感到有点吃惊。其实我这个人在某些方面是很迟钝的,我以为我写的故事会被人们理解,或者说不至于遭到被查禁的命运,因为我写的是真实的故事。这表明我真的比较蠢。其实《西藏笔记》写完之后,北京的几个大的出版社都看过这份书稿,很欣赏我的文字,但都表示,希望我删除某些篇章、修改某些文字,这样的话可以出版。而我当时虽然很愿意在北京出版,但我更不愿意按照他们的意见来删除和修改,所以这份书稿在北京几的个出版社辗转了一年多,直到2002年,送到广州的一家有名的出版社,而我的编辑,很有趣,她觉得我的文字像诗一样美,可是她连达赖喇嘛都不知道(当然现在不同了,经历了2008年西藏抗暴之后,由于中国政府的妖魔化宣传,如今大多数中国人都知道达赖喇嘛是“披着袈裟的恶魔”),所以当《西藏笔记》被禁之后,她很震惊,而且她被迫几次做过检讨。

《西藏笔记》的被查禁,以及我第二年在北京出版的《绛红色的地图》继续被查禁,对于我的写作、我的人生来说,都是重大的转折。也即是说,我从之前的无意识的真实写作,转入有意识的真实写作。但没有改变的有一点,即文字的美,永远是我的写作追求。

6.我最喜欢的您的两首诗是 《德格》 和《前定的念珠》,这两首诗是献给或是关于您父亲的。他的离世对您的写作产生了什么样的影响?他生前是否也同样喜欢文学?他是否支持你选择作家作为自己的职业?

我的父亲起初很愿意我写诗,虽然他从一开始就看不太明白。

1999年,我的第一本书——诗集《西藏在上》(青海人民出版社)出版。我曾在我父亲的墓地跟前点燃了诗集的每一页。熊熊的火焰很快卷走了一个个黑色的字,就像是把这些字组成的一首首诗带往了另一个世界。我知道他会欣慰,为的是我成了公认的诗人,哪怕他不解诗中其意。

但我现在写的诗,尤其是那首《西藏的秘密》,我父亲一看就会明白。那么,他会说什么呢?他还会愿意我继续写下去吗?毕竟我走的路跟他很不一样。

其实后来,我父亲也许已经预见写诗的结果会使女儿变成另一个人,变成他担心的那种人,所以他并不愿意我继续写诗,他愿意的是我当一个记者,摄影记者,新闻记者,诸如此类。而成为诗人太危险了。但见我不听他的话,只能经常叮嘱我要“两条腿走路”。这意思是说,我可以走我自己选择的道路,但也要走社会与环境所规划的道路;一条腿走自己的路,另一条腿走大多数人的路。我反问过他,两条腿走路的话,会不会有一条腿终究会折断。他没有回答我。

或者,就像诗人德里克•沃尔科特【1】所写:“我,染了他们双方的血毒,/分裂到血管的我,该向着哪一边?/我诅咒过大英政权喝醉的军官,我该如何/在非洲和我所爱的英语之间抉择?/是背叛这二者,还是把二者给我的奉还?/我怎能面对屠杀而冷静?/我怎能背向非洲而生活?”

我不知道我是否已经表达清楚,反正我有太多的梦想,其中最为迫切的一个梦想是写一本书,在书里,我依然是一个女儿,一个与父亲情深似海的女儿。我有很多问题想要问他,最要紧的问题是,我现在走的路,是不是违背了他?如果他还活着,会不会为我的今天而生气?可我又固执地相信,他说不定会为我终于圆满了他深藏不露的某个愿望而暗喜。

7.您认为您的诗歌风格这些年来产生的什么样的变化?

这个问题让我想起在我最初结识我的丈夫王力雄时,他在Email中写的一段话对我影响极大,足以颠覆我过去的那种为艺术而艺术的写作。他说:“西藏的现状令人悲哀,但对一个记录者而言,却是生逢其时。你周围存在着那么多传奇、英勇、背叛、堕落、侠骨柔肠、悲欢离合和古老民族的哀伤与希望……诗和小说可以写,但是别忘了把你的眼光多分一些给非虚构类的作品,那对你的民族可能更有意义。”

另外,对于我个人来说,在我以我今日的方式、风格写作之时,我逐渐实现的是对自我的“西藏身份”的表达。而这个身份是与图伯特的地理、历史和文化,以及无数个博巴(藏人)的故事和身世紧紧相连的。

是的,身份认同与个人的身世、其他人的身世乃至整个民族的身世是密切联系的,否则从何谈起有关身份的问题?又有什么要紧呢?而对于个人的以及其他人的身世的重新述说,实际上也就是在恢复作为个人和群体的记忆。记忆才是最重要的,因为记忆乃是一个人、一个群体的存在之依据。而在不断的竭力的记忆之时,曾经的焦虑真的已经淡化了。可以说,如此对身世的重新述说反而是一种治疗。至少对我是这样的。

8.最近您创作的诗歌比较少,而是在博客和著作中写了更多文章和评论,其中的原因是什么?您还会继续创作诗歌吗?

我一直认为自己是诗人。从某种意义上来说,我一直在写诗。无论我写散文、杂文还是小说,我都认为是诗。从中文来说,诗这个字是由言和寺组成的;这也就是说,诗人是言说者,同时也是有使命的、有美感的、有宗教情怀的言说者。所以当诗人同时成为见证人、记忆工作者,才会是最高的言说者吧。

写作中,灵感或者天赋是一回事,而职业化的工作方式才是一种恒常状态。而今,我依赖的并不只是偶尔闪现的灵光。当然,诗人有着对于美的不寻常的感受力,并经由写作,贯穿于所有文字中。所以我自认为自己其实一直是在写诗,从未错过写诗。

而在内心深处还有一个基于私人的理由。正如我在诗集《雪域的白》后记中写到:

我想起了一首诗,不是我写的,而是西藏最伟大的诗人、六世达赖喇嘛——仓央嘉措写的。我无以复加地热爱这首诗:

写出的黑黑小字,

水和雨滴冲没了;

没绘的内心图画,

要擦也擦不掉。

亲爱的父亲泽仁多吉,我要献给你的诗,至今还在写。因为我渴望听到的声音,正在空中降落。你终究会为此欣慰的,——当那个声音终于落在心上,那才是真正的诗人如浴火凤凰!

注释:【1】这诗句的作者德里克•沃尔科特,圣卢西亚诗人,生长于英属殖民地时代,于1992年获诺贝尔文学奖。

《看不见的西藏~唯色》2012年3月2日