在那个时期,戏剧巡回演出不仅风靡法国、瑞士和比利时,也席卷了北部非洲。我那时只有十岁。我的母亲外出巡回演剧,我和弟弟住在她的几位女友在巴黎郊区一个村庄的家中。

在那个时期,戏剧巡回演出不仅风靡法国、瑞士和比利时,也席卷了北部非洲。我那时只有十岁。我的母亲外出巡回演剧,我和弟弟住在她的几位女友在巴黎郊区一个村庄的家中。

这是一座二层楼的房子,正面的墙上爬满了常春藤。英国人称作“凸肚窗”的一扇凸起的窗户延伸了客厅的长度。房子后面是一座梯形花园。在花园的第一座平台的深处,吉约坦医生(约瑟夫·吉约坦,1738—1814,法国医生,断头台的发明者,法语中以他的名字命名断头台)的坟墓掩映在铁线莲之中。他曾经在这座房舍里生活过吗?他曾经在这里改进他的断头台吗?在花园的高处,生长着两棵苹果树和一棵梨树。

客厅里,一些装甜烧酒的长颈大肚玻璃瓶上用银质细链拴着小搪瓷牌,上面写着品名:伊扎拉、谢里、居拉索。花园前的院子中央,忍冬蔓生到石井栏旁。在客厅的一扇窗户旁,电话机放在一张独脚小圆桌上。

一道铁栅栏护卫着稍稍缩在多尔代恩医生街后的房屋正面。一天,人们为这道栅栏抹上铅丹,之后重又涂上油漆。这种扎根在我记忆里的橘红色涂料的确是铅丹吗?多尔代恩医生街看起来颇为乡土,尤其在街的尽头:矗立着一座女修院,然后是一座人们去那里买牛奶的农场,再远一点,是城堡。沿街而行,右边的人行道上,你会路过邮局;路的左面,邮局的对面,你可以看到一道栅栏后的花匠的暖房,那位花匠的儿子是我班上的同桌。稍微再远一点,在和邮局同一边的人行道上,是梧桐树丛遮掩的贞德学校的围墙。

在这座房屋的对面,是一条呈缓坡的林荫大道。它的右侧是基督教堂和一片小树林,在这片树林的矮树丛中,我们曾经找到一个德国士兵的钢盔;在这条大道的左侧,是一座长条形的白色住宅,正面还带有三角楣,旁边是一个大花园和一棵垂柳。再往前,隔着这片花园与住宅相望的是罗班·代·布瓦旅店。

斜坡尽头,与它垂直的是条大路。往右是车站广场,这片广场始终很冷落,我们在广场上学会了骑自行车。朝相反的方向走去,你可以到达公园。在左边的人行道上,有一座骑楼,底层依次排列着报亭、电影院和药房。前药剂师的儿子是我的一位同班同学,一天夜里,他的父亲在平台上拴上一根绳子上吊自杀了。人们似乎都在夏天上吊。在别的季节,他们喜欢溺死在江河里。这是镇长告诉报贩子的话。

然后,是一块空地,每逢星期五人们都到那儿赶集。有时候流动马戏团的帐篷和赶集商人的临时木棚也支在这块空地上。

接着出现在你面前的是镇政府和平交道。过了平交道口,你就到了镇上的大马路,大马路通往教堂广场和死难者纪念碑。我和弟弟曾经当过这座教堂合唱队的儿童队员,参加过一次圣诞弥撒。

在我们俩住的这座房子里只有几位妇女。

小埃莱娜约莫有四十岁,棕色头发,前额宽大,长着高颧颊。她的身材非常矮小,使我们觉得她很亲近。由于一次工伤,她走路时有点瘸。她曾经当过马戏演员,后来又当过杂技演员,因此,她在我们中间很有威望。我和弟弟一天下午在梅德拉诺发现的那家马戏团是一个我们想加入的世界。她对我们说过她已经很久没操旧业了,她给我们看过一本相册,相册上贴着她身穿马戏演员和杂技演员服装的照片,还有杂耍歌舞剧场的一些节目单,上面登着她的名字:埃莱娜·托克。我经常问她借这本相册,我可以睡觉前躺在床上翻翻。

她、阿妮和阿妮的母亲玛蒂尔德·F三个人组成一个奇特的小圈子。阿妮的金黄色头发剪得很短,鼻子笔挺,面孔清秀娇嫩,双眼炯炯有神。但是她举止中的粗鲁与她的清秀面目形成对照,这或许是因为那件栗色旧皮茄克——一件男式茄克——她白天把它套在身上,下身穿着黑色的窄筒裤。晚上,她经常穿一件淡蓝色的连衣裙,腰间束着一根宽大的黑带子,我喜欢她这样的装束。

阿妮的母亲和她长得不一样。她们真的是母女吗?阿妮叫她玛蒂尔德。灰色的头发盘成发髻。一副线条生硬的面孔。总是穿着深色衣服。她让我感到害怕。我觉得她衰老了,其实她并不老:阿妮那时二十六岁,她的母亲五十岁左右。我记得她别在短上衣上的浮雕宝石。她说话有南方口音,后来我发现在尼姆长大的人也有这种口音。阿妮没有这种口音,她像我和弟弟一样带着巴黎口音。

玛蒂尔德每次对我说话时都叫我“幸运的傻瓜”。一天早晨我走出房间去吃早饭,她像平时一样对我说:

“你好,幸运的傻瓜。”

我对她说:

“你好,夫人。”

在过去许多年之后,我仿佛依然能听见她带着尼姆口音用她生硬的嗓音回答我说:

“夫人?……你可以叫我玛蒂尔德,幸运的傻瓜……”

小埃莱娜虽然和蔼可亲,但大概是一位像钢铁一样坚强的女性。

后来我得知她在阿妮十九岁时与阿妮相识。她对阿妮和阿妮的母亲玛蒂尔德·F有举足轻重的影响,结果这两位妇女抛下F先生和她一起出走了。

事情一定是这样的:有一天,小埃莱娜所在的马戏团驻扎在阿妮和她母亲生活的一个外省小镇上。阿妮坐在乐队旁,号手们通报,小埃莱娜即将骑在一匹披着银质马铠的黑马上出场。或者在我的想象中,她站在高高的秋千上,正准备做危险的三连跳。

演出之后,阿妮到小埃莱娜和吹奏蛇形风管的女人住的篷车里去找她。

阿妮·F的一位女友经常到家里来。她名叫弗雷德。今天,在变为成年人的我看来,她只是一个五十年代在蓬蒂厄街开设夜总会的女人。在那个时期,她看来与阿妮年岁一样大,其实她稍微老一点,大约三十五岁。她棕色的头发剪得短短的,身段纤细,面色苍白。她穿着收腰的男式上衣,我还以为那是骑马的女人穿的上衣。

有一天,在一家旧书店里,我翻阅一期旧的《巴黎星期》,这期杂志是1939年7月出版的,上面登着电影院、剧院、杂耍歌舞剧场和夜总会上演的节目。我惊奇地看到弗雷德的一幅很小的照片:她二十岁时就已经在经营一家夜总会了。我买下了这份节目单,就像获得一件物证,一个你不是在做梦的确实的证据。

节目单上写着:

侧影

蒙马特

洛雷特圣母街,58号

从22点到次日凌晨

弗雷德推出

她的女子夜总会——舞会

从瑞士归来

著名的唐·马尔约乐队

吉他演奏家伊齐多尔·朗鲁瓦

霎时间,我重新看到了我和弟弟过去看到的弗雷德的形象。那时候,我们放学回来看见她在屋子的花园里,像小埃莱娜一样,这个女人属于马戏世界,一个充满光环的世界。对我们来说,毫无疑问弗雷德在巴黎率领着一个马戏团,这个马戏团比梅德拉诺马戏团小,它支着带有红色条纹的白布帐篷,名叫“卡罗尔”。这个名称经常从阿妮和弗雷德的嘴中说出:卡罗尔——蓬蒂厄街的夜总会——我仿佛看见红白相间的帐篷和身材苗条、穿着收腰上衣的弗雷德驯养的动物。

有时候,在星期四,她陪着她的侄子,一个和我们年龄相仿的男孩到家里来。我们三个人整个下午都在一起玩耍。他对卡罗尔马戏团的情况知道得比我们详细得多。我记得他对我们说了一句难以理解的话,这句话至今还在我心中回响:

“阿妮在卡罗尔哭了一整夜……”

或许他从他姑妈嘴里听到了这句话,但并不明白它的意思。当他的姑妈不能陪他来家里,我和弟弟在星期四吃过午饭后就到车站去接他。我们从来不叫他的名字,因为我们不知道他叫什么名字。我们叫他“弗雷德的侄子”。

她们雇了一位年轻姑娘去学校接我,并且照料我们。她住在隔壁的房间里。她把头发梳成一个非常光洁的发髻,她的眼睛是淡绿色的,衬托出目光的清澈。她几乎不说话。她的沉默和她那双透明的眼睛使我和弟弟感到害怕。对我们来说,小埃莱娜、弗雷德和阿妮属于马戏团的世界,而这位梳着黑色发髻、长着淡绿色眼睛的沉默的年轻姑娘是一位奇特的人物。我们叫她“白雪”。

我还记得我们有好多日子都聚在一起,在那间用作餐厅的房间里共进晚餐。那间房间与客厅被进口处的走廊隔开。白雪坐在桌子的末端,我的弟弟在她的右边,我在她的左边。阿妮坐在我身旁,小埃莱娜在对面,玛蒂尔德坐在桌子的另一端。一天晚上,由于停电,房间里点着一盏油灯,放在壁炉上的油灯在我们周围投下微光。

其他的人像我们一样叫她白雪,有时候叫她“我亲爱的”。她们用“你”称呼她。她们很快变得亲密起来,白雪也以“你”称呼她们。

我猜想她们租下了这座房子。除非小埃莱娜是这座房子的主人,因为村里的商人都知道她。或许房子属于弗雷德。我记得弗雷德在多尔代恩医生街收到许多信件。每天早晨,在上学之前,我到信箱前去取那些信。

阿妮几乎每天都开着她那辆淡灰褐色的四马力汽车到巴黎去。她回来很晚,有时候,直到第二天才回来。小埃莱娜经常陪伴着她。玛蒂尔德不离开家。她去买东西。她购买一本叫《黑与白》的画报,许多期画报散乱地放在餐厅里。每逢星期四下午,天又下着雨,我们听着收音机里的儿童广播节目,我就翻阅这些画报。玛蒂尔德从我的手里夺过《黑与白》。

“别看这种画报,幸运的傻瓜!这不是给你这样年龄的人读的……”

白雪和我的弟弟在学校门口等我,我的弟弟年龄太小,还不能上学。阿妮为我在多尔代恩医生街尽头的贞德学校报了名。女校长问她是不是我的母亲,她回答说:是的。

我们俩都坐在女校长的办公桌前。阿妮穿着她的旧皮茄克和一条浅蓝色布裤子,这条裤子是她的女友齐娜·拉凯弗斯基从美洲给她带来的:这是一条蓝布工装裤。齐娜有时会来我们家串门。那时候,在法国很少见到这种裤子。女校长以怀疑的目光打量着我们:

“您的儿子应当穿一件灰色罩衫来上课,”她说,“就像他所有的小同学那样。”

回家的路上,沿着多尔代恩医生街,阿妮在我身边走着,她把手放在我的肩膀上。

“我对她说我是你母亲,因为要对她作出解释,那太复杂了。你同意吗,帕托施?”

而我,我在好奇地想象着我该像其他小同学一样穿的灰色罩衫。

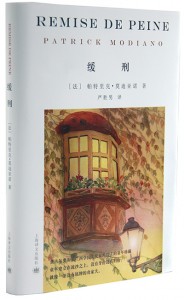

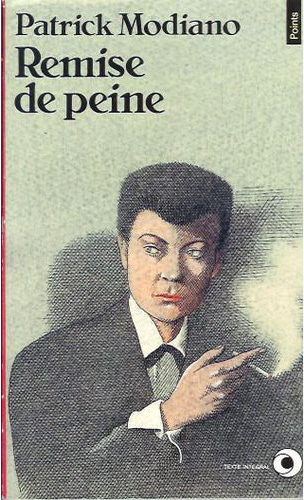

《缓刑》原版封面,莫迪亚诺的这部小说1988年出版于法国。

来源:澎湃新闻