按:本文发表于2014年10月2日《南方周末》“阅读版”。这里作了极少文字修订,增加了几幅插图。《南方周末》版链接:http://www.infzm.com/content/104519

暑假是大学教师生涯中每年一度的“蜜月期”。不用每个礼拜上课,可以自由地安排自己的时间,或避暑于山水胜境之中,或避世于安静书斋之内。从前学期结课起,到新学期上课止,接近三个月的时间,是心态最放松的日子。这样的休闲状态本来很适合阅读,不过人们总觉得酷暑炎热,难以静心,故有“夏日炎炎正好眠”的笑谈。时代变化,科技发展,尤其是空调的使用,让人也可以在一种人工创造的适宜气温下,一卷在手,兴味盎然,不觉时光之流逝。

日本著名汉学家幸田露伴的学术随笔集《书斋闲话》(陈德文译,中华书局2008)本身就是一本适合暑假阅读的闲书,有趣的是其中还专门有一篇题为“夏日的读物”的短文。他也承认对于有些人而言,读什么书跟季节似乎没什么关系,不过,由于夏季炎热,还是以短一些的篇什,例如短篇小说、风格隽永的短诗等适合。他举中国诗人为例,“陶渊明、韦苏州、王摩诘等人的诗,适合于夏日;岑参、高适、杜甫的诗,则不合于夏日。然亦有两方面皆合而有之,例如东坡,一些是夏日的,一些是冬日的。”这样的分类颇具妙趣。

幸田露伴的文学评论有颇为高屋建瓴之气象。例如他评论《水浒传》的这一段:

……说《水浒传》是理想的,罗列的,构成的,教训的,劝惩的,这种说法未必正确。重忠义而多造反气,尊儒道亦有社会主义成分。既有功名欲,又有非功名欲。既是高蹈的,又是殉道的。既于鬼蜮之境燃起凶焰百千丈,又于解脱之地笑迎春风独自凉。即以此一篇诠释一世界矣。然此乃大体上为一大悲壮史无疑。以喜剧性情节贯彻始终,并非全然无罪。其所以深刻透彻,因一大悲剧终,方可保留其不可遗不可没、不可遣不可埋之精神风韵。

这样的见地,没有对中国文学以及思想史特质的精深体悟和世界文学的视野是完全写不出来的。

幸田露伴更偏重文学,另一位汉学家内藤湖南就更多的是历史学人了。去年,剑桥大学教授麦克法兰(Alan Macfarlane)在清华大学的演讲集《现代世界的诞生》(管可秾译,上海人民出版社)出版后,引起了学界的广泛重视。作者的基本结论是,诺曼征服之后的英格兰是全世界范围内第一个进入现代世界的国家。他通过对历史、经济……法律等诸多方面对于现代性何以在英格兰发生作出了细致的阐述。麦氏的结论已经挑战了学术界此前的通论了,但我还是不免想起了内藤湖南早在超过一个世纪之前就提出的一个石破天惊的观点——

中国的宋朝是世界上第一个近代国家。

这种被称为“唐宋变革论”或“宋代近世说”的理论是内藤湖南中国史研究的精髓所在。与麦克法兰比较,他把人类历史迈向近代化的起点提早了一百年。在内藤湖南的视野中,宋与唐及此前国家与社会主要的差异包括贵族政治的衰落、皇帝独裁体制的形成、科举取仕普遍应用及其带来的地方权力中央化和贵族政治走向官僚政治、货币经济的盛行,凡此种种,不一而足。一个问题很容易被提出来:何以中国的近代化或现代化“起早朝,赶晚集”,在晚近的文明竞争格局中反而处在了下风?

细读内藤湖南,对于我们理解这个问题大有裨益。遗憾的是,他的著作译为中文在大陆出版的只有少量选本和零星的专题作品。日本内藤湖南研究会编辑的《内藤湖南的世界》(马彪等译,三秦出版社2005)收集了研究内藤湖南的论文11篇,有助于我们了解湖南史学的大致风貌,稍微弥补不能窥全豹的缺憾。不过,该书设计粗陋,印装平庸,日本人对书的品质要求近乎苛刻,举世无双,这样的出版物简直是对内藤和那些作者们的虐待。

内藤湖南

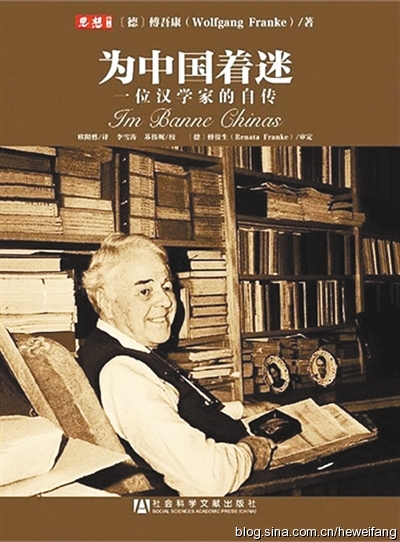

读过日本汉学后,再读欧洲汉学作品,也是一种有趣的比较。假期里,我把德国汉学家傅吾康(Wolfgang Franke)的自传《为中国着迷》(欧阳甦译,社科文献2013)读了一遍。老友李雪涛教授是这本书的校对者,王蒙先生和雪涛分别作了中文版序。傅吾康的父亲是老辈汉学家福兰阁(Otto Franke),他幼承家学,在德国获得汉学博士学位后来到中国,一住就是13年,直到1950年被迫回国。在中国的漫长岁月让他幸运地躲过了纳粹浩劫,又娶到了中国妻子。当时的北平不仅是中国的文化中心,而且也是国际汉学的重要枢纽站。他在这里与中国学界切磋研讨,商量学问,更有丰富的机会跟远道来中国交流的各路汉学“神仙”密切交往,让他具有了老辈德国汉学家所缺乏的开阔视野。他十分欣赏美国的汉学,对日本汉学家们的成就也怀着极大的敬意。他的汉学研究也有着这种会通的特点,诸如将汉学和日本学打通,把现代中国与古代中国作为一个整体把握,强调其中的延续性。他晚年对于南亚华人的历史与文化研究也显示出其治学的开阔视野。

《为中国着迷》中文版封面

在这本自传里,交游广泛的作者让读者看到20世纪很多汉学家的剪影,领略他们不同的风采,当然也包括某些学者之间因校园政治所带来的矛盾。近年来我们的不少大学热衷于开设国学院或汉学中心之类,从作者本人的努力和他描述的西方学术机构的各种作为看,搭架子容易,但是学术领袖的学品与人格魅力,合理的人才布局和学术评价标准,开放的国际交流与互动,板凳不怕十年冷的忍受寂寞的精神,却是难以通过呼啦啦的官僚决策就能获得的。

由于写作时间已是晚年,傅吾康这本传记后半部分记录了很多学术活动,但稍嫌枯燥,有些流水账的特色。全书让人最为感动的是他为人的真诚和直率,还有他对作为研究对象和妻子祖国的中国的那份炽热的情感。

自己一直对于近代史上的中外交流兴趣浓厚。假期里买到了刘志惠整理的《曾纪泽日记》(全五册,中华书局2013),一遍读罢,颇多感触。其实,我对曾纪泽的兴趣部分地来自于对于那位在洋务运动中作出很大贡献的马格里(Sir Halliday Macartney)。马格里是爱丁堡大学医学系毕业生,作为军医参与第二次鸦片战争。北京条约签订后加入中国国籍,成为李鸿章的重要助手和幕僚,是协助清廷镇压太平天国的常胜军的骨干成员。太平天国覆亡后,他主导建立了中国的首家军工厂江南制造局。当清廷派出中国史上最早驻外公使郭嵩焘赴英时,受李鸿章和赫德推荐,马格里担任翻译和助手,并在中国驻英使馆服务终生。对于这段历史,我曾在有关马格里儿子、英国前驻喀什总领事马继业的一篇文章有所叙述(参看拙文“马继业的身世”,载《万象》2012年12月号)。不过,阅读历史的过程让我意识到,马格里也许是一位贡献被严重低估的人物,各种历史书籍对于他的各种作为实在是不甚了了。因为在曾纪泽担任驻英法公使期间,马格里正担任中国驻英使馆参赞,所以我希望能够在曾纪泽日记里看到更具体的描述。但结果是相当的失望。

江南制造局旧址内的马格里塑像(贺卫方摄)

这位诗文颇有功底的人物在日记写作上虽很勤奋,但内容却是极简风格,每日所记都差不多一两百字,除了事情略有不同、人物或有变化,记述事项相当雷同。随便举出一则:

巳初二刻起,茶食后栉髪,看类书。清臣来一谈,至清臣处一谈。饭后看类书,在上房久坐。饭后清臣来,谈甚久。至清臣处久坐,至智卿室一谈,至上房坐极久,观内人、仲妹围棋三局。夜饭后抚抱铴儿极久。至上房一坐,丑时睡。(光绪七年七月初五,第三册页1151)

全书读下来,几乎全是这种“微博体”。我们只能知道他跟谁见过面,有时提及在读某书,但是具体内容与感受却惜墨如金。例如他跟“清臣”一日四谈,而且还谈“甚久”,这位名为“清臣”者正是马格里(“清臣”是他效仿中国人取的字),他们之间谈论的什么话题,各自表达了什么观点,对不同观点有怎样的评论,凡此种种,一概从略。早在同治九年(1870),马格里就在南京为曾纪泽母亲治病,向曾传授西学知识,曾出使后,马格里不仅襄助曾纪泽于驻英使馆,而且在曾赴俄谈判时全程陪同,驻节巴黎时也常参谋左右。整个日记提到与马格里交谈足有数百次,是所涉及人物露面最多者,“久谈”、“谈甚久”的说法比比皆是,但是要寻找到一点谈话内容和心理信息却如大海捞针。与他的前任郭嵩焘以及后任者如薛福成所写日记的博采详记相比较,反差太大,也弱化了本书的史料价值。

所以,如果不是专门研究者,关注曾纪泽在近代外交史上地位的读者大可不必读日记了,正好今年东方出版社出版了台湾学者李恩涵的著作《外交家曾纪泽》,该书台湾版原名《曾纪泽的外交》,出版于1966年。这个大陆版虽然来得迟了点,但很值得欢迎。由于写作于美国,搜求资料便利,各种中外文资料非常翔实。作者也展示了很好的史识。例如关于英国在中俄伊犁条约谈判中作用,作者写道:“曾纪泽的联英政策,最值得重视。他使英八年,一直努力与英国朝野上下作广泛的接触,并透过马格里、金登干等的协助,促进英国对华的善意。马格里和英驻俄大使德佛楞在伊犁交涉中所起的作用,颇具分量,可说是他联英外交第一次成功的表现。”(页322)这是相当持平公允的见解。

既然把日记、传记都读过,顺带也不妨读一下小说。冯惠明的《大清公使曾纪泽》(作家出版社2012)正是以中俄伊犁交涉为背景铺陈渲染的一部历史小说。作者曾担任驻俄使馆参赞,对于俄国政治文化和中俄关系的历史背景颇为熟知。在后记里,他表示“小说主要背景、故事和人物都忠实于史实,只是在次要人物和一些情节、细节上做了合乎情理的虚构。”但是,书中有一位俄罗斯女画家薇拉,当曾纪泽赴俄交涉,甫抵俄境,就在一家餐馆上演“英雄救美”壮举。女画家感其勇气与搭救之恩,不仅与曾多次交往,且生出缠绵爱意,演绎罗曼蒂克,甚至还向曾传递情报,让中方获知俄国底牌。这个贯穿全书的人物与情节似乎已经不属于次要之属了。我在前述两书里不见薇拉的任何蛛丝马迹,这样的虚构似乎有些离奇,不知是否有据。

另外,曾纪泽胞妹纪耀之死以及曾完成谈判回伦敦到墓地痛心哀悼也是本书浓墨重彩的重要情节。其实,曾纪泽日记写得很清楚,光绪七年十月初十日,纪耀死于巴黎中国使馆,其时曾纪泽在场,中俄伊犁条约已获诏准。不知为何,作者把纪耀之死提前安排在伦敦,而且是曾纪泽正在圣彼得堡与俄方紧张交涉的时刻。这种关系到主人公重要亲属生死情节的向壁虚构似无必要,也不能怪罪曾纪泽日记的过于简略。

文章来源:作者博客

.jpg)