——以湖南溆浦县为例

张英洪

华中师范大学中国农村问题研究中心

一、诉苦:“预热”革命斗志

二、批斗:宣泄阶级仇恨

三、没收:瓜分胜利果实

【注释】

国家是政治学研究的核心。在国家理论研究中,美国学者道格拉斯·诺思分析过关于国家机器的两种理论――“契约国家”理论与“国家掠夺”理论(或称“国家剥削”理论)。“契约国家”理论有着悠久的历史,这一理论认为,国家是公民达成契约的结果,契约界定国家公权力行使的边界,也限定着每个人相对于他人的活动边界,这就为个人自由提供了空间。“国家掠夺”理论或“剥削”理论则认为,国家是某一集团或阶级的代理者,它的作用是代表该集团或阶级的利益向其他集团或阶级的成员榨取收入。马列主义是坚持这种理论的代表,其经典作家将掠夺国家或剥削国家理论发展到极致。恩格斯认为:“国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的机器”。[1]列宁进一步强调:“国家是一个阶级压迫另一个阶级的机器,是迫使一切从属的阶级服从另一个阶级的机器。”[2]正是在这种“剥削国家”理论的指导下,中国实现了国家政权的一次历史性更替。诺思认为,这两种关于国家的理论都不全面。他提出了使两者统一起来的“暴力潜能分配”理论,假如暴力潜能可以在主体间平等分配,便产生契约国家;而暴力潜能在主体间的不平等分配,就会产生“掠夺国家”。[3]在诺思看来,现代国家提供的基本服务是“博弈的基本规则”,如果没有这样的规则和约束,“我们将生活在霍布斯主义的丛林中,也就不可能有文明存在。”[4]对60年前“土改”的回顾,可以帮助我们理解,当时的政策体现了哪一种国家制度的建设。

一、诉苦:“预热”革命斗志

中共所建立的无产阶级专政的革命政权,通过服务于阶级斗争的社会分层,确立了农村社会中的阶级敌人——地主、富农、反革命、坏分子(即罪犯);贫雇农被动员起来,向阶级敌人进行最残酷的斗争;“诉苦”,则是新政权将贫苦农民纳入到党所规划的农村阶级斗争的心理动员技术。

郭于华、孙立平曾讨论过革命政权重塑下层农民国家观念的重要机制――“诉苦”。在西欧,民族国家形成的过程同时也是现代公民形成的过程;而在中国,贫苦农民是通过“诉苦”以确认自己的阶级身份,从而形成国家观念。这种国家观念是一种“感恩型国家观念”。每个个体不是现代意义上的“公民”,而是“阶级中的一分子”和相对于“国家”的“人民”或“群众”。革命政权通过“诉苦”这种国家仪式和权力技术,在贫苦农民心中植入阶级仇恨,从而“预热”革命斗志,为彻底打碎传统乡村社会的秩序结构埋下伏笔。在“诉苦”过程中,一方面把苦难的一切根源归咎于“万恶的旧社会”而建立“消极的国家形象”,地主阶级则是这种“消极国家”罪恶的总代表;另一方面,通过“翻身”意识等建立“积极的国家形象”,毛主席、共产党是贫苦农民翻身得解放的“大救星”。[5]

本文以湖南省溆浦县的“土改”为解剖对象。该县的“土改”运动经过了访贫问苦、扎根串连、斗争地主、分配胜利果实等步骤。中共溆浦县委先在大江口搞“土改”试点,经过一个多月的试点后,随即在全县开展激烈的“土改”运动。毛泽东后来对“土改”的经验作了一个总结:“我们形成了一套具体的办法,就是:访贫问苦,物色积极分子,扎根串连,团结核心,进行诉苦,组织阶级队伍,展开阶级斗争。”[6]

曾担任溆浦县桥江区“土改”工作总队副总队长的郭静秋,系溆浦本地人,1948年6月毕业于湖南大学,1948年10月随南下工作团回溆工作。他回忆当年“土改”时说,“土改”工作队干部进入村庄,要求与贫雇农实行“三同”(同吃、同住、同劳动),进行访贫问苦,以赢得贫苦农民的信任,再摸清底子,为斗争地主、顺利开展土改做准备。

1951年12月,溆浦县委在枣子坡省立九中(引者按:现溆浦一中)召开三级干部大会,布置了全县土改工作。大会结束后,1,000多名土改干部奔赴各区乡,开展土改运动。这时,我从(县政府)文教科抽出派到桥江区担任土改总队副总队长,谌鸿章(引者按:时任县长)任总队长,桥江区委书记于永起也是副总队长。不久,我下到址坊村蹲点。

址坊、油洋一带是穷山沟,过去曾是土匪出没的地方。这地方的农民很穷很苦,一年到头难得吃上几顿白米饭。这里的贫苦农民受地主、土匪的剥削和压迫极深,苦大仇深。

工作组到达址坊村的第二天,即召开全保贫雇农群众大会,宣传土改政策,布置安排工作。散会后已近傍晚,北风呼啸,且雨夹着雪。我的住户是个穷得叮当响的贫农,一家4口人只有一场破棉絮。我自己带的被子很薄,一件大衣盖在被子上,半夜被冻醒了。好(不)容易熬到天亮,我才知道夜里下了一场大雪。我穿上从财政科借来的一件棉大衣,又去访贫问苦。一些低矮的贫雇农家被埋在大雪中了。我踏着深深的积雪,一步一个洞,挨家挨户向贫雇农问寒问暖。那时天气虽然寒冷,但心里是热乎乎的。

经过几天的访贫问苦,便召开诉苦会,从小组诉苦到大会诉苦,用活生生的事实教育农民。逢到夜晚开会,农民提着灯笼来参加。诉苦是为了引导群众进入斗地主阶级的氛围中来。群众倒尽了苦水,斗争情绪高涨了,就可以由农会干部打锣召开斗争大会了。记得每次斗争大会,全场愤怒;在这种情况下,容易发生打人的事。这时干部必须善于引导,使运动健康发展下去。[7]

“诉苦”是党对贫苦农民的一种强制性动员。“土改”干部深入到村庄后,通过访贫问苦、扎根串连,培养“土改根子”或积极分子,为批斗地主作准备。群众认为地主有3种:“草鞋地主、劳动地主和剥削地主。”[8]有的贫苦农民刚开始时认为地主并不坏,在乡村与大家相处和谐,没有必要批斗。因而“土改”干部进入乡村社会后开始并不为乡村社会所认同。有不少“土改”干部一开头遭遇过农民的防范和冷淡,一些贫苦农民并不欢迎“土改”干部在他家里吃、住。这使那些来自大城市的“土改”干部多少感到灰心丧气。但为了革命工作,他们要硬着头皮坚持下去。那些被干部发现和培养的“根子”,在革命思想的启发下,很快成为“土改”中的急先锋。

“诉苦”一般有贫苦农民向与其“三同”的“土改”干部诉苦、在家庭诉苦会上诉苦和在批斗地主大会上诉苦等形式。溆浦县七区麻阳水均坪十保在“土改”总结会上作了典型经验报告,介绍了“土改”中访贫问苦、“扎根子”、动员“诉苦”等具体经验:

(均坪十保)4个自然村,在七区比较集中富裕,300多户分为12个行政小组,1,434人。其中,地主27户,富农9户,中农74户,贫雇农242户、842人,其它11户、90人。田土1,451亩,地主占田843亩,富农112亩,中农464亩,贫雇农226亩。

(工作组干部1951年)11月23日到保,绝大部分深入到户,一小部分留在农会。七组是个封建堡垒,有两个院子,每院住七八户,每院住两个、三个地主,住在一起,都是姓向,都是一宗,祖先分家以来从来没有搬出过。去找就找不到贫雇农,找到人连这院子有地主都不告诉你。干部跑到六组,从六组了解七组情况,利用矛盾来突破。知道其中有个姓肖的,是清反(清匪反霸)时搬进去的,必须找他。第二天(干部)去找(姓肖的),进门就问你来做什么,吃饭时五口人,只拿出五个碗,不留他吃饭。(干部)又回六组,决定从劳动上与他建立感情。第三天再去找,肖一见他就跑上山砍柴,干部跟上山,也跟他打了一担柴,才开始说话,回家让他吃饭,但苦还不敢诉,情况也不敢反映。第四天,两个人睡在一个床上。一个被窝有五个大孔。王同志半夜把(自己的)棉衣给他盖上。肖半夜醒来,两个人谈起来。王同志把过去被抓壮丁说出,正打动他的心,(肖)慢慢把自己过去从8岁给地主放牛,16岁被抓壮丁说出来,哭了,王同志也哭了。你也哭,我也哭,感情融洽了。但情况还不敢反映。(王同志)第二天回组汇报,很高兴。

全保共扎12个正根,16个副根。……通过(根子)互相诉苦,互相发动,作用也不小。有一个根子,苦始终不说出来,在碰头会上听其他人诉苦,满身抖,流出泪,终于诉出苦来。……通过根子,将家庭诉苦会开起来,提出一人有苦,全家有苦,一人翻身,全家翻身。

第二批串连后,又开第二次积极分子会,进入第三批串连,这时已是(干部)进保后的十八九天了。到三批共串连172户,300多人,达到贫雇农总数85%了。声势浩大,劲头高了。召开贫雇小组诉苦会,在会上通过典型诉苦,具体算账,贫雇农觉悟进一步提高了。五个小组先培养四个(诉苦)典型:抓(壮)丁、逼租、逼债等。接着有19个诉苦,这时候行动要求高了。……准备召开贫雇农诉苦大会,全保贫雇农大会师,干部、根子都很重视,(如)开坏了,工作还要从头再来。……在小组诉苦的基础上,召开片诉苦会,目的是进一步提高觉悟,把诉苦大会变成整个贫雇农的要求。……在全保会开前,把全保典型苦主十八人找来开全保苦主会,首先自己介绍历史,就很容易形成诉苦,大家觉得彼此的苦一样,提高了阶级觉悟。进一步说明诉苦是为了教育贫雇农,大家都重视了。“我要不诉苦,大家不起来,我的仇也不能报了。”(苦主们)一致说:“我们这几个人的苦,也是全体贫雇农的苦。”接着,把苦的轻重安排好,第一个和最后一个苦(是)最典型的。……在这个基础上,把(全保诉苦)会开了。因为大家都认识重要意义,本来规定早饭后开,天刚亮(人)都到了。主席团主席先把自己的苦说了,干部又加引导,共17个苦主,有16个诉得流泪了。有个诉到地主把他抓壮丁,妻子在家吃南瓜叶,还被地主赶出去,全场都哭了。有的还自动喊口号,冷风中站了一天动也不动,直开了一天,主席做了总结。[9]

党通过动员贫苦农民“诉苦”,将农民群众引导到彻底批斗地主阶级的轨道上来。旧社会的一切罪恶,人们心中的一切不满,都被集中引向地主身上。每个保被划出来的地主,就成为该保群众发泄所有愤怒的焦点。地主们注定要在仇视他们的新政权机器的专政中被彻底消灭。在“土改”运动中,贫苦农民被教导说,消灭了地主阶级的剥削后,他们从此将过上没有剥削和压迫的“幸福生活”。

二、批斗:宣泄阶级仇恨

美国学者黄宗智将共产党的“土改”运动分为三种模式,第一种是1937到1945年抗日战争时期的老解放区模式,第二种是1946年到1949年解放战争时期国共交战区的模式,第三种是1949年到1952年共产党执政后的新解放区模式。[10]溆浦县属于新解放区,然而,该县的“土改”却很难归属为黄宗智概括的“温和的”新解放区模式。黄宗智认为,1949年共产党获得胜利后的“土改”“变得比较有序和温和”,事实并非如此。经过农民运动洗礼的溆浦县,在“土改”中充满了“土改”运动中常见的暴烈性和残酷性。在“土改”中,残酷无情的阶级斗争被普遍认为是革命的象征,任何对地主或富农的同情或温和的苗头,都会被视为背叛革命而遭到纠正、制止或打击。正如黄宗智正确揭示的那样,“作为人民的敌人,阶级敌人的危害性要大于罪犯。” [11]从地、富、反、坏四类分子的排序中就可以看出这一点。党通过有组织有步骤有纪律的动员,充分地激活贫雇农的阶级仇恨,并将之引向被党称之为旧社会罪恶势力的总代表——地主阶级。在雷锋这个被新政权树立的最具广泛影响的“榜样人物”的身上,就集中体现了对阶级敌人的仇恨和对革命同志的友爱的双重人格。[12]

人性并不能以人性善或人性恶作简单的区分,每个人的人性中或许都包含有善恶的因子;换言之,人既可以为善,亦可以作恶。人性为善,就像甘霖,只恨太少;人性为恶,如同洪水,势不可当。在1949年以后建立的无产阶级专政革命政权之下,对阶级敌人的仇恨受到了格外的赞扬和褒奖。被贴上阶级敌人标签、只占人口极少数的地主富农阶级,势必要在这场势不可当的阶级斗争洪流中被全部淹没。

残酷无情地批斗地主阶级,是党动员贫雇农发泄阶级仇恨的合法方式。与历史上任何一个新政权不同,共产党建立的新政权并不满足于它所统辖下的民众向其缴粮纳税和表示政治忠诚,它还要在阶级斗争理论的指导下,彻底地改造乃至消灭旧社会遗留下来的阶级敌人——不管他们是否积极向新政权缴粮纳税并如何表示政治忠诚——以实现其伟大的“雄心壮志”。[13]地主、富农等被新政权贴上阶级敌人的政治标签后,他们的阶级成份和家庭出身将他们钉死在历史的罪恶榜上,除了等待新政权有计划的专政和改造外,他们别无选择——历史上的遵纪守法、缴粮纳税和政治忠诚,已经远远不能令具有宏大革命理想的新政权所满足了。新政权公开宣称,国家法律决不保障阶级敌人的基本权利和自由,阶级敌人自然不可能有任何申辩的地方。面对无产阶级专政的革命政权,他们的人身权和财产权都将丧失殆尽。

早在1920年代的农民运动中,打击地主就成为农民运动的中心内容。热衷于农民运动的毛泽东,在1927年3月的“湖南农民运动考察报告”一文中,总结了农民从政治上打击地主的9种方法:清算、罚款、捐款、小质问、大示威、戴高帽子游乡、关进县监狱、驱逐、枪毙。[14]位于中国中部的湖南省一直是农民问题最严重的典型地区,也是农民运动最激烈的中心地带。在1920年代,湖南各县积极组织农会,将农民吸收到农会中来开展轰轰烈烈的农民运动。毛泽东当年将湖南农民组织程度划分为四等,湘中的湘潭、湘乡和湘南的衡山为第一等,“湘西一带,在袁祖铭势力之下,农会宣传未到位,许多县的农民还全未组织起来,这是第四等”[15]。虽然与湘潭、湘乡和衡山的农民组织相比,位于湘西的溆浦县可能要稍逊一筹,但在湘西地区,溆浦县却是农民运动的中心,其暴烈程度决不低于任何地区。

溆浦虽位于交通闭塞的湘西,但革命烈火却迅速蔓延到这个山区县。1926年7月,北伐军攻克长沙,湖南农民运动“风起云涌”。9月成立中共溆浦直属支部。与此同时,省农运特派员李声振到溆浦成立县农民协会筹备处,不久正式成立县农民协会。到1927年5月中旬,全县共成立11个区农协(大的区分上、下区农协),44个乡建立了35个乡农协和200多个村农协。农协会员由1926年10月的1,965人猛增至2万余人,其中雇农、佃农、半自耕农占80%,受党直接领导的农民群众达10万人,占全县总人口的三分之一。[16]各区、乡农民协会相继开展对土豪劣绅的斗争,“农会成为农村唯一的权力机关,事无大小都归农民解决,真正做到了‘一切权力归农会’。”[17]

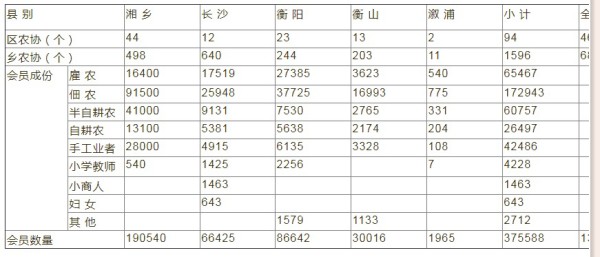

表1: 1926年11月份湖南省各县农民协会会员统计

单位:个、人

说明:小计系表中5个县的统计数,总计原系全省57个县的统计数,本表只从中选择5个县制作。

资料来源:原载《战士周报》第38期,1927年3月27日出版。转引自王全营、曾广兴、黄明鉴著《中国现代农民运动史》,中原农民出版社(郑州),1989年版,第137-140页。

在一些农民眼里,这种拥有绝对权力的农会成了杀人的象征,“什么农民协会,砍脑壳会,莫害人!”[18]但这种农民协会当时却被激进的革命党人所广泛推崇。中国传统的政治观念特别强调支配一切,政治体系缺乏宽容和妥协机制,追求所向无敌的政治支配权力一直是中国政治演进的主流趋向。[19]“一切权力归农会”的农民运动,给这个民族所带来的持久的伤痛,虽然经过几代人的痛苦磨难,目前也还不能算真正省悟过来。托克维尔和阿克顿等先哲对防范绝对权力的告诫,虽然在上世纪80年代进入中国,但至今也未成为中国政治奉行的原则。[20]

在1920年代的溆浦农民运动中,镇压陈壬龄(俗称陈老二)是农民革命斗争的重要标志性事件。陈壬龄时任溆浦县团防局长,此人被认为“心性狠毒”、“横行城乡”。全县被他杀害的无辜群众达“200多人”。1923年的一天,陈壬龄为避土匪抢劫,将家里的财物装入18个铁桶,密封后沉入屋前的水塘里。待土匪抢劫风声平息后,陈回家车干水塘,发现少了一桶,就诬指在附近卖油粑粑的陈三伢所盗,将其抓来,为逼其供认,竟施用惨无人道的“剥皮抽筋”酷刑。当时,先将陈三伢上衣脱光,在木板上钉上两排粗针,抽打陈三伢的背部,把肉皮打得稀烂;乘鲜血尚未凝结,用细麻线从肩部一直密密麻麻摆到臀部,然后涂上石灰粉,使石灰与鲜血、皮肉凝结在一起,成为血痂;过一二天再来抽动麻线,就如万箭穿心,疼痛难忍。陈三伢被折磨得死去活来,最后上吊自尽。后来发现盗窃者乃其一抽大烟成癖的侄子所为。陈壬龄被认为是全县反动势力的靠山和总头目,是农民运动的“拦路虎”。中共溆浦县委为了将刚刚兴起的农民运动推向高潮,秘密决定除掉陈壬龄。

1927年2月26日(农历正月25日),县委在县城寺坪召开庆祝国民党溆浦县党部成立的万人群众大会,大会主席团由县委书记刘绩成、县委宣传委员向五九、县委委员杜永庆、县长龙之瑞、县党部妇女委员舒劲秋、城区党部负责人杜永廉等人组成。陈壬龄被抓获后押到会场台下时,群情激昂。“嫉恶如仇”的向五九操起广播筒大喊一声:“赞成枪毙陈老二的鼓掌!”全声顿时掌声雷动。杜元富抽出手枪对准陈老二就是一枪,击中陈的腿部,士兵们连复几枪,“结束了陈老二的狗命”。随即,与陈老二有“深仇大恨”的群众,纷纷跑到附近人家借来刀子,“割其耳朵和鼻子,有的剖膛取心祭灵,有的割一块肉拿去下酒;有个士兵一刺刀挖出陈的眼珠子,猛然用脚踏破,眼液四溅。有人问他对陈老二为什么如此痛恨?他愤然答道:‘我家被他弄死3个人,我是为了报仇才来当兵的。’不过一袋烟功夫,陈老二只剩下一副骨架子。”在陈老二被镇压处死的当天下午,县委在县城和各区张贴布告,宣布陈的“十大罪状”。为保证农民运动向前发展,1927年3月,遵照上级指示,成立溆浦县审判土豪劣绅特别法庭,在全县开展了一场“镇压土豪劣绅的伟大斗争”。在短短一、二个月内,全县受到惩治的土豪劣绅达616人,其中镇压的11人,游斗的44人,坐牢的33人。

1927年4月12日,国共两党正式分裂。5月21日,许克祥在湖南长沙发动“马日事变”,5月24日溆浦则发生了“敬日事变”。包括中共溆浦县委书记刘绩成在内的19人被溆浦驻军陈汉章杀害,尸体被丢入溆水河中。之后,革命斗争更趋于激烈,1928年5月19日,中共溆浦县委遵照省委“暴动就是成绩”的指示精神,发动了震撼湘西的舒溶溪农民暴动,舒溶溪小学校长龙明汉被“凌迟处死”。[21]

在1920年代暴烈的农民运动中,充满无限仇恨的斗争双方都以无比残忍的手段将对方置以死地而后快。人的价值和尊严,人的生命权、人身权、自由权和财产权等基本权利和自由,都在这种零和政治斗争中趋于毁灭。在传统的中央权威被摧毁后,中国社会陷入了费孝通所说的现代“法治秩序的好处未得而破坏礼治秩序的弊病已现”的状态之中。[22]一个拥有几千年文明的社会,竟再现了“霍布斯丛林”的恐怖景象。[23]在溆浦,抢劫、强奸和杀戮比比皆是,惨绝人寰,强者和弱者都缺乏基本的人身安全感。溆浦县水东乡溪口人贺幼农1948年任溆浦县自卫总队副总队长(总队长由县长兼任)。1949年4月22日,贺幼农部下黄友良因嫖娼,指示舒均友开枪打死了贺的儿子贺谱生。贺幼农当即带人将舒抓获,酷刑拷打,尔后将其枪杀并枭首示众数天。贺幼农又抄了舒均友养父舒云太的家,将其全家老小近10人抓去关押。同时,贺幼农将黄友良押到溪口贺谱生坟前,绑在门板上,在其背上插上3把杀猪刀,嘴里塞上一束松毛,将活人当猪祭奠其子。黄友良在惨叫中死去。[24]

农民对地主的报复也绝不比地主对农民更仁慈。在20世纪20年代的湖南农民运动中,许多土豪劣绅被愤怒的农民群众打死。湖南湘潭县大劣绅晏容秋被农民送进监狱后没有立即被枪毙,县农民协会便率领农民和各界人士拥向县署,迫使县长交出晏容秋,让农民将其活活打死。湖南宁乡县劣绅刘昭在被农民捕捉押解县署途中被击毙。湖南石门的龚星伯、曾茂斋、王吉吾等地主,都是被农民自己动手打死的。同时,农会干部也有不少被残忍地杀害,如湖南茶陵县都睦乡农民协会召开会议时,“劣绅黄卓甫等勾结团防局长罗兆鸿,将会议主席范荣桂包围殴击,‘以洋油、柴薪活活烧死,尸首粉碎,丢弃灭迹。’”[25]人对人的残忍狠毒,超过了人性所能作恶的极限。“每一种动物以另外的一种动物作为自己的敌人,但人类的最大敌人却是人类自己。”[26]

1949年后溆浦开展的暴烈的土改运动,与1920年代暴烈的农民运动所种下的阶级仇恨是一脉相承的。不同的是,这一次土改是以国家政权为后盾的大范围全局性的统一革命行动。正如马克斯·韦伯(Max Weber)所言,“通过诉诸暴力反对不正义,最终的结果不是更多权利的胜利,而是更多的武力或狡诈。”[27]批斗地主实质上是一种以革命群众专政的暴力方式,践踏和剥夺地主的人身权利。以践踏人的尊严和价值为特征的革命群众运动,先是堂而皇之地对准地主这些阶级敌人。但不幸的是,这种对付阶级敌人的暴力革命,后来成为中共的政治斗争传统,并用之于党内斗争,包括党的第二号人物刘少奇在内的政治精英和知识精英都未能免于这种暴力的凌虐。

斗地主是为了打地主的“威风”,不把地主的“威风”打下去,就无法将地主占有的土地分配给贫雇农。斗地主一般经过群众诉苦责问、殴打,有的地主在批斗后被立即枪毙。彭燕郊在溆浦土改运动的日记中记录了一些斗地主的详细过程:

召开全保斗争会。

陈主席的讲话:“10里路,今天要走8里,明天就只有里把了。”

地主押上台,跪下。农会主席要地主陈思义自报五大财产。

群众问(地主):卖那它,卖好多?(地主说1936年卖了田)

证人说:是四担一斛。(地主说做佛事卖的,四担多。)

口号:地主不坦白不行。群众说:你坦白讲呵。

“你每年收好多谷,做佛事要卖田吗?”

“要人民知道你就讲,不知道你不讲,你还是不坦白。”

“吃人民血汗不还不行。”

“老实点,说好多,是好多,不要人家问。”

“人家问一丘你讲一丘。”

“四架还是三架?”群众:“四架就是四架,三架就是三架。”

(9亩田应打36担)地主说只打20多担。

200多鸭子,说是死了多少,卖了多少。一条卖两升,只是卖升半。

“到底吃饭要劳动,还是吃现成的?”

口号没喊完,有人站起来讲:不坦白不行。

“还有哪里寄得有,我屋里(按:溆浦方言,指妻子)没告诉我,我不知道。”

喊陈思义堂客(按:溆浦方言,指妻子)来问,(陈思义堂客)站在台下,“只有些包裙、鞋子、袜子之类”。

群众追问:还有冇拿。

陈思义寄四床被窝到塘湾,说是农会打证明的。问他是哪里农会打的?答是塘湾农会。

证人出场,东西两个人看见,他挑出去的,共挑两担,挑到黑。地主婆还不承认。(两个证人没有培养好,袖着手,不敢认地主婆。)证人是地主。(其实一个小土地出租,一个雇农,老易记错。)

借谷6担,大加5息,每年还3担,从民国16年到31年(按:1927年到1942年),共还息16年,共还48担。

看牛的牛吃了他的麦,要赔4担谷。

儿子在台上诉,父母跑到台前指着地主同诉。

斗争结果,因材料掌握不多,形成下不得台,其中几乎发生吊打(已将陈思义堂客衣服脱下)。[28]

溆浦县均坪十一保将斗地主的做法在全县土改总结会上作了经验介绍:

斗争大会前一天,召开中贫雇农会,提出大会是个翻身关键,“几千年就看这一天”,对地主罪恶进一步揭穿。这时大家斗争情绪很高,大家提出“明天斗不垮(地主)不散会”。再开小组讨论会,提出不带小孩,不带烟袋。……明确斗争对象,23户地主斗5户,进一步培养苦主,根据诉苦大会情况,个别重苦轻诉纠正。先一天开全保苦主会,进一步培养,共63人,培养了一天一夜,先演习一下,把地主可能的顽强估计到,50几个苦主准备了人证物证。

又召开贫雇农代表会,产生主席团,分工。

(1951年)12月19日开全保反霸斗争大会。群众情绪相当高,天没亮就到齐,有的等了一夜,半夜就起来。妇女不带小孩,男的不带烟斗。到了800多人。富农站在后面。

第一个斗肖玉高,苦主25个。从诉苦一直追。压迫人,“为什么压迫”。“我有钱有势”。“你为什么有钱有势”(收租、国民党)……

另一个(地主)向××,不承认,苦主坚持了一个多钟头,斗倒了才下来。一整天,没休息,一点儿不倦。到最后一个,群众喊:“斗不垮晚上我们点灯斗”。有些群众把油柴都拿来了。

狗腿子也跑出来作证,诉晕倒的也有。从剥削追到政治,从政治追到思想,从思想上打垮了。[29]

曾在溆浦县八区(江口)担任区长的郭静秋在回忆录中写道:

有一次,我在曹家溪村,领导一次反霸斗争大会。一个恶霸地主站在台上被斗,贫雇农一个个上台诉苦斗争。一个苦大仇深的雇农,诉苦诉得大哭起来,走过去就将那地主的右耳朵咬下一半,“呸!”一声吐在台上,台下的群众骇了一跳。他又准备去咬地主的左耳,我马上制止他。[30]

对于所谓的“恶霸地主”,有的没有经过批斗就枪毙,有的在召开群众批斗会后立即拉出去枪毙。在土改中担任过民兵的卢峰镇横岩村的李佑良回忆说:

对于欺压百姓的地主,就整他,关起来,有材料的就打掉(按:枪打掉,即枪毙)。都是民兵去抓,用绳子捆起来,只捆地主,那叫打威风,不然田土分不下去。十三保地主陈宗元,当过乡长,抓到后三天就枪毙了,不要诉苦。

有一次在水东区,斗完地主后,将地主牵到江坪(按:江坪不是地名,溆浦将江河的河床滩头叫江坪)去,排一路跪着,一个个打掉。吹号了,就同时打掉。用枪对准地主后脑壳,一枪,脑壳开了花,脑壳不见了,只剩下肩膀、脖子垛垛。那一次,一下子就打掉了18条人。家里有人属的就将尸体抬回去埋了。没有人属的就死在江坪让狗吃掉。

当时斗争时,有一个地主的孙子斗爷爷的争,说爷爷睏了他妈妈,也打掉了。

那时水东区是岳区委当书记。

思蒙和尚坪的地主雷继熹,有几百亩田、几十杆枪,属于武装地主。将他抓到后,用铁丝穿起他的鼻子,牵起火火起走。在思蒙批斗后打掉了。他全家20多人全部打掉。雷继熹小婆子生的儿子,七八岁,也打掉了。他一屋人冇留根根,全家诛灭。[31]

据《溆浦公安志》记载,恶霸雷继熹,男,1897年生,思蒙乡七保人,家有田产800余亩,茶山、桔园100余亩,置有长枪10支,短枪3支,任过区团防分局局长。1950年9月2日在当地公审后执行枪决。[32]法国学者路易斯·博洛尔(Louis Proal)在《政治的罪恶》一书中揭示:“在谋杀了父母之后,一定要宰杀这些父母亲生下来的儿女。长期以来,这是一条不成文的政府行为准则。这条准则一直在起作用,政治的残酷性要求斩草必须除根。”[33]

在当时,杀人杀得多、杀得狠,是革命的表现。中共沅陵地委曾电告溆浦,对“罪大恶极,群众痛恨的,即时枪毙。对发动群众有利,但来不及请示者可个别的杀了再报,或电话中请示。”溆浦县遵照此指示,在全县范围内对地主恶霸、反革命进行了“大张旗鼓的镇压”,“效果很好”。1951年6月,地委派检查组对溆浦县芙蓉乡(现横板桥乡)五保、六保农会(现芙蓉、大洞、乌峰、集中四个村)进行验收。这两保于1950年12月27日联保(农会)召开群众斗争大会,斗争后镇压11人,其中惯匪1人、特务3人、恶霸6人,地特1人。[34]

李佑良回忆时认为“那时打人打多了”。在结束访谈时,李佑良反复说:“还是正规好。不管国民党、共产党,一要正规,二要正派,正规过旧些,这样好,不要乱来。”

溆浦那时“打人”(按:枪毙)最多,如有人报复,只要揭发就“打”掉。当时溆浦有两个著名的社会贤达人士,一个差一点被枪毙,另一个则被枪毙了。差一点被枪毙的荆嗣佑,是马田坪荆家人,当过毛泽东的老师。当时荆嗣佑说,你们要打我,你们先给毛主席打电报,他说打,你们就打。后来县里发了电报,上面不准打,将他派到(黔阳县)安江去工作。一个叫陈遐龄,马田坪地坪村人,当过将军。当时他将近80岁了,生病走不动路。就将他的手脚捆起来抬出去枪毙了。[35]

有的农民回忆当年土改、镇反时十分困惑地说:

那时,一批批人都被捆去枪毙了,死掉好多人,死掉好多人!都是些农民,犯了什么砍脑壳的罪?[36]

时隔50多年后,曾经主持溆浦县公安局工作、领导过溆浦八区(江口)土改运动的郭静秋[37]在接受笔者访谈时,认为那时“杀人还是杀得太多了”:

当时杀这么几种人:一是土匪头子,二是惯匪,三是恶霸,四是帮会头目,五是国民党反动党团头子。

当时我们看来是正确的,要杀一批,不杀不行。但是杀多了。政策归政策,到下面就杀尽了。

那时也没有办法,上面分配任务,你不完成杀人任务,就是右倾。我到沅陵地委(当时设在辰溪)开会,书记叫陈郁发,部队下来的。地委上一级是湘西区党委,书记周赤萍,这个人很左。在会上布置任务时说:“宁愿错杀一百,不要放走一个。”

我是(溆浦县八区)区长,还有区委书记赵中财,山西人,溆浦话他听不懂。他没有文化,写不得,认不得,人的能力很好。区里20几个干部,基本上高中毕业生。

在地委开会时要求各地报杀人计划,我做计划,说大概杀十七、八个人。这不得了了,领导不高兴了,说你们只杀十几个人,太少了,是右倾。在小组会议上我受到了批评。我说我回去跟区委书记商量后再报。

我从辰溪走路到江口70多里。回到区里与赵中财书记商量,他很正直,也说杀一二十个吧。我说这个数字我在地委开会时就挨了批评。后来,江口一次就杀了十几个人。

这不是我能控制的。那时没有法治,当时说是说(杀人)要县委批准,其实不是那么回事,每个干部都可以批准,罪名是“罪大恶极”就行了。上面也不管你,只要你完成任务。我们区里有个干部叫罗良骥,我当区长也管他不到。他将一个80多岁的一般地主杀掉了,还将他全家男的都杀了,只有一个男的跑掉了。

有杀错的吗?肯定有杀错的。我认识的一个同学钟学厚就杀错了。他纯粹是个学生,他家里是地主,他与贫下中农相骂,打了起来。在当时,你屋里是地主成份,打贫下中农,就是恶霸,枪毙了。我认为他肯定杀错了,他不是反革命,也不是恶霸。

那时,贫下中农说你是恶霸,你就是恶霸。这样的例子很多,讲不清,没有法治啊。

到底溆浦杀了多少,我也不晓得。记得当时溆浦有人告到中央,说溆浦乱杀人。中央要求溆浦将名单和数字报上去。当时县委书记任之、县长谌鸿章急急忙忙跑到我们区里,要统计数字,我们也统计不出来。[38]

“土改”与“镇压反革命”基本是同步进行的。“镇压反革命”的目的是为了确保“土改的顺利进行”。自1950年8月至1951年秋,在一年多时间的“镇压反革命”中,溆浦县共枪毙特务、匪首、帮会头子、恶霸地主等反革命分子689人,其中特务48人、匪首276人、恶霸315人、反动党员骨干18人,反动会道门8人、其他24人;关押反革命分子603人,交群众管制的反革命分子901人。[39]另据《溆浦县公安志》记载,在整个镇反运动中,全县处决一大批反革命,占全县总人口的2‰。逮捕3,785人,管制3,231人;对罪行轻微、认罪态度好和有立功表现的假释或教育释放1,135人,随军服役125人(其中土匪76人),牢内病亡62人,自然死亡209人,另外逃不知下落者72人。[40]

三、没收:瓜分胜利果实

如果说,批斗地主是对地主人身权的剥夺的话,那么没收和瓜分斗争果实,则是对地主财产权的剥夺。

按照《土地改革法》的规定,没收财产只限于地主的五大财产,即土地、耕畜、农具、多余的粮食和多余的房屋,并规定对地主的其他财产不予没收。而实际上,在溆浦土改中几乎没收地主的所有财产,同时也没收富农的财产,并且通过提高阶级成份,一些属于中农的家庭也被划为地主而被没收了财产。

在溆浦县参加过两期土改的郭静秋妻子黄克和介绍:

将地主斗完了,就分土地、造册子,将没收来的土地、财产拿来分,叫分胜利果实。没收地主、富农的财产叫浮财。主要是些被子、家具、衣服等,叫胜利果实。贫雇农将分得的家具、衣服抬回家。

贫雇农最高兴的就是分胜利果实。[41]

桥江镇革命村向祚书的父亲原划为下中农,后因“提高”阶级成份而被划为官僚地主。他家的所有财产被全部没收,全家7口人都被“扫地出门”:

没收了田、土。家里的所有东西,农具(没有耕牛)、被子、蚊帐、米、油、床、板凳、柜子、箱子,等等,都没收了。

我结婚时(1948年)老婆从娘家带来的嫁妆,也都被没收。没收的财产由农会分给贫农、雇农、佃农。将我家的房屋没收分给贫农向章兴住,我们7口人全部被赶出家门不准住。

我们一家只有搬到黄家冲庄屋住,庄屋只准住一半,另一半安排雇农黄恒生住。住在我家的向章兴已去世,他的弟弟向章发一家现在还住在我们以前的屋里。[42]

卢峰镇横岩村的李佑良回忆:

工作队带民兵到地主家里没收东西,所有的粮油、家具、衣服、被子、床、桌椅板凳、柜子、缸子、金银、花币全部没收,抬到农会去。把屋也没收,交给没有屋住的贫雇农去住。金银、花币上交,其他财产分给贫雇农。

没收来的财产分为三等,最好的最值钱的为一等,最差的为三等。最穷的人先分东西,只能选一样。只有贫雇农分,中农没有参加分。[43]

七区均坪十一保在介绍土改工作时,指出没收中存在的问题:

选举的代表去地主屋里没收时,干部包办,登记、清算各股都是我们的干部。不分大中小,一到地主家里,要其老老小小都跪下来,地主哭了,代表也哭(妇女)。代表在旁边走来走去,干部要包办,有个代表向地主说:“你快交东西吧,不然,工作同志来了要斗争你了。”

群众要清算中农,对中贫雇团结宣传不够,把一个贫雇的4两纱没收了。[44]

经过暴风骤雨般的土改,全县共没收和征收多余土地197,787亩、山地2,240,416亩、房屋23,649间、耕牛4,319头、农具33,207件、粮食662.18万斤。有224,290人分得土地、山林、房屋、耕牛、农具等。[45]

土改后农村各阶级人平占有土地几乎接近绝对平均的水平。经过土改,新政权自豪地宣布废除了延续几千年的封建土地所有制,实现了“耕者有其田”的农民土地所有制。

这场革命的最大收益者之一当然是贫雇农,当时常用“翻身”来形容这个阶级的处境转变。长期生活于中国、且被中共视为“中国人民的好朋友”的美国人韩丁(William Hinton,1919-2004)专门写了部反映中国农民“翻身”的书,书名就叫《翻身》。在该书中,韩丁解释了“翻身”的涵义。从字面意义上,它就是“躺着翻过身来”,对于贫苦农民来说,这意味着站起来,打碎地主的枷锁,获得土地、牲畜、农具和房屋,意味着进入一个新世界。[46]

表2: 土改前后溆浦各阶级土地占有情况

单位:人、%、亩

资料来源:根据《溆浦县志》制作。参见《溆浦县志》,北京:社会科学文献出版1993年版,第220—221页。

土地改革的意义不仅在于让农民短期内获得有限的生活与生产资源,还在于彻底颠覆了旧的社会秩序与伦理观念。中国革命创造了一系列革命话语用以承载革命观念。在革命者看来,革命具有无可比拟的正当性和神圣性。在人的身份、职业或行为举止前面加上“革命”二字的修饰,一切就变得神圣和光荣起来。如革命领袖、革命干部、革命军人、革命同志、革命群众、革命斗争、革命纪律、革命理想、革命人生观……,甚至人名、地名和单位名,都纷纷加上“革命”二字。每个人“都觉得只有戴上一个革命帽子才安全,才光荣。”[47]中国人开始沉醉在对革命的绝对崇拜之中。“反革命罪”是革命岁月中最罪大恶极的罪名。即使在中国进入改革年代后,改革的旗帜也要仰仗于革命的面子才能在众人心中获得正当性和权威性,如众所周知的流行话语——“改革是中国的第二次革命”,就是假“革命”的声威来为改革颁发“出生证”和“通行证”。而经过革命洗礼的中国农民,其观念与行为也与他们革命以前的前辈很不一样,这一点对中国社会产生的影响,将由中国的未来加以证明。

【注释】

[1]《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社(北京),1972年版,第336页。

[2]《列宁选集》第4卷,人民出版社(北京),1995年版,第33页。

[3]道格拉斯·C·诺思[美],《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平等译,上海三联出版社、上海人民出版社,1994年版,第21-22页。著名经济学家奥尔森(Mancur Olson,1932-1998)提出一个颇具影响的国家暴力起源理论。奥尔森从中国军阀冯玉祥的故事中得到启发,认为最早的政府是通过暴力形成的,它把“抢夺率”叫做“税率”。过去臣民呼喊“国王万岁”并不是臣民的阿谀奉承,而是发自内心的理性选择。因为国王活的时间越长,就越有长远打算,他的行为就越符合征收最佳税率而对民众有利。这样的国王就不会像法国国王路易十五那样“我死后哪管洪水滔天”。详细讨论参见(美)曼瑟·奥尔森著《权力与繁荣》,苏长和、嵇飞译,上海:世纪出版社集团、上海人民出版社2005年版,第22-24页。

[4]道格拉斯·C·诺思[美],《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平等译,上海三联出版社、上海人民出版社,1994年版,第24、227页。

[5]郭于华、孙立平,“诉苦:一种农民国家观念形成的中介机制”,载《中国学术》2002年第4期,北京:商务印书馆2002年版。

[6]毛泽东,“读苏联《政治经济学(教科书)》谈话记录(1959年12月—1960年年2月)”,转引自温锐著《毛泽东视野中的中国农民问题》,南昌:江西人民出版社2004年版,第36页。据查,毛泽东“读苏联《政治经济学(教科书)》谈话记录(节选)》(1959年12月—1960年年2月)未收入上述引言,参见《毛泽东文集》第8卷,人民出版社(北京),1999年版,第103-140页。据向温锐教授当面请教,温著引自1967年江西造纸厂“破阻力兵团”编印的《红太阳文献》(第2册)第402页。

[7]郭静秋,“我在溆浦的那些日子”,载溆浦县政协文史资料研究委员会编《溆浦文史》第4辑《南下纪实》,1991年12月,第16-17页。

[8]《彭燕郊溆浦土改日记》,1952年1月11日,第155页。彭燕郊1920年出生于福建莆田,原名陈德矩。1938年参加新四军。1939年开始发表作品,为“七月诗派”重要作者之一。土改时,他作为湖南大学的学生参加省土改工作团,先后在湖南益阳和溆浦参加两期土改。1955年因胡风案受到牵连被捕,1979年3月起在湘潭大学任教授,同年10月平反。彭燕郊出版有诗集10余部。2008年3月31日,彭燕郊在长沙逝世。本人有幸在彭燕郊逝世前夕采访到他并得到他珍藏50多年的溆浦土改日记本。彭燕郊在溆浦参加土改工作的日记,始于1951年12月15日,止于1952年2月5日。日记题名及页码编号系笔者所加。向继东先生为采访彭燕郊、郭静秋等当年土改当事人提供了宝贵的线索和支持,在此表示感谢!

[9]《彭燕郊溆浦土改日记》,1952年1月29日,第153-163页。

[10]黄宗智,“中国革命中的农村阶级斗争——从土改到文革时期的表达性现实与客观性现实”,载黄宗智主编《中国乡村研究》第2辑,商务印书馆(北京),2003年版,第77页。

[11]黄宗智,“中国革命中的农村阶级斗争——从土改到文革时期的表达性现实与客观性现实”,载黄宗智主编《中国乡村研究》第2辑,商务印书馆(北京),2003年版,第84页。

[12]1940年出生于湖南省望城县农民家庭的雷锋,在1960年2月8日的日记里写道:“我出生在一个很贫穷的农民家庭,在旧社会里受尽了折磨和痛苦。参军以后,我在党的培养教育下,深深懂得了社会主义的今天是由无数革命先烈和战友的艰苦奋斗、英勇牺牲得来的。从我参加革命那天起,就时刻准备着为了党和阶级的最高利益牺牲个人的一切,直至最宝贵的生命。”雷锋在1960年10月21日的日记里写道:“对待同志要像春天般的温暖,对待工作要像夏天一样的火热,对待个人主义要像秋风扫落叶一样,对待敌人要像严冬一样残酷无情。”参见吉林文史出版社编《雷锋日记》,吉林文史出版社(长春),2005年版,第16、19页。1963年3月5日,毛泽东发表“向雷锋同志学习”的题词,随即在全国范围内掀起了轰轰烈烈的学雷锋运动,此后每年3月5日被定为全民“学雷锋日”。

[13]刘少奇对党的雄心壮志作了概括:“共产党是用马克思列宁主义武装起来的、最革命的、战斗的无产阶级政党。当它处于被压迫地位的时候,它要利用一切可能,组织和领导广大人民,为准备和进行革命、为夺取政权而斗争。当它取得了国家政权以后,它要组织和领导人民把革命进行到底,建设社会主义和共产主义,并且继续同国际帝国主义作斗争,支援世界各国人民的革命运动,一直到共产主义世界的实现。这些就是无产阶级革命政党的雄心壮志。”“中国共产党就是这样一个具有无产阶级的雄心壮志的革命政党”。参见刘少奇,“在扩大的中央工作会议上的报告”(1962年1月27日),《刘少奇选集》下卷,人民出版社(北京),1985年版,第395页。

[14]毛泽东,“湖南农民运动考察报告”(1927年3月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社(北京),1991年版,第23-26页。

[15]毛泽东,“湖南农民运动考察报告”(1927年3月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社(北京),1991年版,第23页。

[16]参见欧阳仪、严延桃、张家骥、载戴斌执笔“中共溆浦党史概述(新民主主义革命时期)”,载中共溆浦县委党史办公室编湖南溆浦党史资料丛书第2辑《溆水风云》,1986年9月,第7、86页。

[17]参见欧阳仪、严延桃、张家骥、戴桂斌执笔“中共溆浦党史概述(新民主主义革命时期)”,载中共溆浦县委党史办公室编湖南溆浦党史资料丛书第2辑《溆水风云》,1986年9月,第14页。毛泽东对暴烈的农民运动极为赞赏,他提出“必须建立农民的绝对权力。必须不准人恶意地批评农会。必须把一切绅权都打倒,把绅士打在地上,甚至用脚踏上。所谓一切‘过分’的举动,在第二时期都有革命的意义。质言之,每个农村都必须造成一个短时期的恐怖现象。”参见毛泽东“湖南农民运动考察报告”,载《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社1991年版,第17页。

[18]毛泽东,“湖南农民运动考察报告”(1927年3月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社(北京),1991年版,第19页。

[19]阿克顿曾指出:“防止一个党派在社会政治生活中占绝对支配地位,这种理念是亚里士多德、波里比阿、西塞罗、斯多噶学派等人的政治学说本义。” 参见(英)阿克顿著《自由与权力》,侯健、范亚峰译,商务印书馆(北京),2001年版,第347页。

[20]托克维尔坦言:“无限权威是一个坏而危险的东西。在我看来,不管任何人 ,都无力行使无限权威。我只承认上帝可以拥有无限权威而不致造成危险,因为上帝的智慧和公正始终是与它的权力相等的。人世间没有一个权威因其本身值得尊重或因其拥有的权利不可侵犯,而使我愿意承认它可以任意行动而不受监督,和随便发号施令而无人抵制。当我看到任何一个权威被授以决定一切的权利和能力时,不管人们把这个权威称着人民还是国王,或者称着民主政府还是贵族政府,或者这个权威是在君主国行使还是在共和国行使,我都要说:这是给暴政播下了种子,而且我将设法离开那里,到别的法制下生活。” 参见托克维尔[法],《论美国的民主》上卷,董果良译,商务印书馆(北京)1988年版,第289页。阿克顿提出:“绝对权力导致绝对腐败。”参见阿克顿[英],《自由与权力》,侯健、范亚峰译,商务印书馆(北京)2001年版,第342页。

[21]相关内容参见中共溆浦县委党史办公室编《湖南溆浦党史资料丛书》第2辑《溆水风云》,1986年9月。

[22]在中国由传统社会向现代社会转型过程中,费孝通注意到了中国现代化的困境。这种困境源于在大力破坏传统礼治社会秩序的同时,却没有建立新的现代法治社会秩序,整个社会都会为此付出惨重的代价。在费孝通看来,“现行的司法制度在乡间产生了很特殊的副作用,它破坏了原有的礼治秩序,但并不能有效地建立起法治秩序。法治秩序的建立不能单靠制定若干法律条文和设立若干法庭,重要的还得看人民怎样去应用这些设备。更进一步,在社会结构和思想观念上还得先有一番改革。如果在这一方面不加以改革,单把法律和法庭推行下乡,结果,法治秩序的好处未得,而破坏礼治秩序的弊病却已先发生了。”参见费孝通,《乡土中国》,北京大学出版社,1998年版,第58页。

[23]霍布斯(1588-1679)认为,“在没有一个共同权力使大家慑服的时候,人们便处在所谓的战争状态之下。这种战争是每一个人对每一个人的战争。”参见霍布斯[英],《利维坦》,黎思复、黎廷弼译,商务印书馆(北京)1985年版,第94页。

[24]1949年12月25日,贺幼农在邵阳被政府枪毙。参见中共溆浦县委党史办公室编《湖南溆浦党史资料丛书》第3辑《溆浦剿匪资料选编》,1989年6月,第40-45页。

[25]参见王全营、曾广兴、黄明鉴,《中国现代农民运动史》,中原农民出版社(郑州),1989年版,第218-227页。

[26]路易斯·博洛尔[法],《政治的罪恶》,蒋庆、王天成、李柏光、刘曙光译,改革出版社(北京)1999年版,第96页。

[27]转引自贾恩弗朗哥·波齐,《国家:本质、发展与前景》,陈尧译,世纪出版集团、上海人民出版社,2007年版,第11页。

[28]《彭燕郊溆浦土改日记》,1952年1月27日,第127-128页。

[29]《彭燕郊溆浦土改日记》,1952年1月29日,第164-165页。

[30]郭静秋,《流放者之歌》,2000年8月,第101页。

[31]2007年9月23日笔者湖南溆浦调查访谈记录。

[32]参见《溆浦县公安志》编写组编《溆浦县公安志》,1995年10月版,第93页。

[33]路易斯·博洛尔[法],《政治的罪恶》,蒋庆、王天成、李柏光、刘曙光译,改革出版社(北京)1999年版,第30页。

[34]参见《溆浦县公安志》编写组编《溆浦县公安志》,1995年10月版,第90页。

[35]2007年9月23日笔者湖南溆浦调查访谈记录。在《溆浦县志》中载有陈遐龄(1873-1950)和荆嗣佑(1889-1969)传记,详细情况参见《溆浦县志》,社会科学文献出版社(北京),1993年版,第666-667、681-682页。

[36]2007年2月15日笔者调查访谈记录。

[37]郭静秋1922年出生于溆浦县城长冲口,1948年6月毕业于湖南大学文学系,1949年11月随南下工作队回到溆浦,同年底主持溆浦县公安局的日常工作约半年时间(时任县委书记兼公安局长),后任八区区长,领导过当地的土改运动。1953年1月离开溆浦,调入湖南省文化局。1955年被当成肃反对象,1957年被打成右派,1962年被清理出干部队伍,流放到屈原农场。1979年后平反,担任过湖南省艺术学校校长、党委书记等职。相关内容参见郭静秋著《流放者之歌》,2000年8月。

[38]2007年7月28日笔者湖南长沙调查访谈记录。

[39]参见溆浦县史志办编《湖南省溆浦县党史资料丛书》第6辑《溆浦县开展抗美援朝运动资料选编》,1998年7月,第14页。

[40]1950年代初溆浦县总人口约40余万人,以2‰计,在镇反运动中全县被枪毙的人约在1,000人左右。参见《溆浦县公安志》编写组编《溆浦县公安志》,1995年10月版,第92页。

[41]2007年7月28日笔者湖南长沙调查访谈记录。

[42]2007年9月23日笔者湖南溆浦调查访谈记录。

[43]2007年9月23日笔者湖南溆浦调查访谈记录。

[44]参见《彭燕郊溆浦土改日记》,1952年1月30日,第175页。

[45]参见《溆浦县志》,社会科学文献出版社(北京),1993年版,第220页。

[46]韩丁[美],《翻身――中国一个村庄的革命纪实》,韩倞等译,北京出版社(北京),1980年版。另参见伊莎贝尔·柯鲁克[加拿大]、大卫·柯鲁克[美],《十里店――中国一个村庄的群众运动》,安强、高健译,北京出版社(北京),1982年版,第1页。

[47]李泽厚、刘再复,《告别革命--回望二十世纪中国》,天地图书有限公司(香港)2004年版,第63页。

当代中国研究

MCS 2008 Issue 3