1、第一次见到查先生

英皇道上的明报大厦

如今,在有中国人的地方说起“金庸”或者“查良镛”,几乎无人不知,很多人谈起来甚至有一种近乎崇拜的心态。每当此时,我仅仅以一种回忆的心情谈起查先生,并提到我曾在明报供职,而且还曾为查先生作检查报纸的工作时,周围的人都会露出惊讶的表情。

其实,对于当年在明报工作的每一位员工来说,查先生不过就是我们的老板,并非像后来的人将他奉为“神”一样的人物。在明报工作的人,不论是总编辑还是排字房的阿伯,都称他做“查生”,就如香港人称呼“李生”“王生”“张生”一样普通而亲切。

当时,明报大厦在香港北角英皇道651号,入口大门只有一扇门,仅容一人出入,两个人同时出入的话,几乎是不可能。进门之后,大约只有五尺见方的地方供人等候电梯,与电梯相对的是一个四尺来高的柜台,柜台后面二十四小时都有一位阿伯“驻守”。这就是当年明报的“接待大厅”了,其实这里相当于收发室,但这仅是个大厦入口,如果称之为,未免牵强了点儿。

旧明报大厦楼高九层,第十层是另外加盖出来的饭堂,但是整栋大厦只有两部电梯,一部在前文提到的接待大厅,是老式的日本电梯,最多只能装载六七个人,再多就要挤成沙丁鱼了;另一部在大厦后门,专门为运货而用,比前面的那部大多了,但是很脏,除非前面的电梯坏了,没有人会用运货电梯的。

而查先生每天都跟我们使用那部唯一的电梯,我们经常在下午两三点的时候,见到查先生在入口处等电梯,他会很自然地跟认识的人打招呼,包括坐在柜台后面的阿伯,笑眯眯的,偶尔也会闲聊几句。

电梯来了,大门从中闲打开,等电梯的人几乎是一拥而入(因为里面太小),查生也被“包裹”在里面,人不是太多的时候,查生会继续跟认识的人打招呼,聊闲天。

那部电梯从早到晚负担不轻,所以常常要停机医病,一到这电梯请假治病的时候,明报所有员工,不论老板老总,还是编辑小记都要“走后门”——由运货电梯上楼。

说起来很多明报人还会记得,那部老爷电梯十分的有性格,别看她走起来颤颤巍巍,晃晃悠悠,但到她该关门的时候,决不理会你在外面死命地按制,还是在里面按,该関便関,一点儿都不徇私。

但深知她性情者,便懂得如何“讨好”她一番,趁着门尚未関严时,用手遮挡她“下身”光亮处,如是,她马上善门大开。明报会开玩笑的同事说,这简直就是一部“荡妇”电梯。

不过,这部老爷电梯陪着明报走过近三十年的路程,陪着明报成长壮大,见证了明报所经过的风风雨雨。

1991年查生将明报卖出不久,英皇道上的明报大厦便寿终正寝,再到那里去望一眼的时候,已经面目全非,一幢簇新的大厦拔地而起,明报在英皇道上已然划了句号,从此搬到更东边的鰂鱼涌去了。

明报门口遇到查老板

1981年底,我刚到香港一年多,因缘际会认识了当年的明报总编辑潘粤生先生,并幸运地在明报副刊拥有了一个小专栏,从此,便跟明报结了缘,一写便写了十三年,这是后话了。

小专栏只有四百字,栏名叫作“白衣集”,总编辑开始说主要写跟医药有关的内容,我本人出身医学世家,自幼耳濡目染,写点医学常识对我并非难事。只是后来我跟老总(明报总编辑)要求:除医疗内容之外,可否涉猎其他。老总欣然答允,于是,我没有了限制,便“大刀阔斧”地每日爬格不止,虽四百字的专栏,我每一篇都认认真真地写,不敢马虎。

当年传真机还没有问世,所有稿件若不是靠邮寄,便要自己跑到报馆送稿。我白天在家教钢琴,晚上写稿,有时为了不错过截稿时间,便亲自搭车到北角明报大厦送稿。

大约是1983年的一天晚上,我去送稿,刚好查先生在等电梯,我拿着装稿子的信封推门交给柜台后面的阿伯,查先生便走过来跟我打招呼,还夸奖了我一番:

“欧阳小姐,你写的不错啊,继续写啊。”

自从我写“白衣集”开始,我便用“石贝”作笔名,但查先生知道我本姓“欧阳”,便称我“欧阳小姐”,一直到我最后一次见他,他都是这样称呼我的。

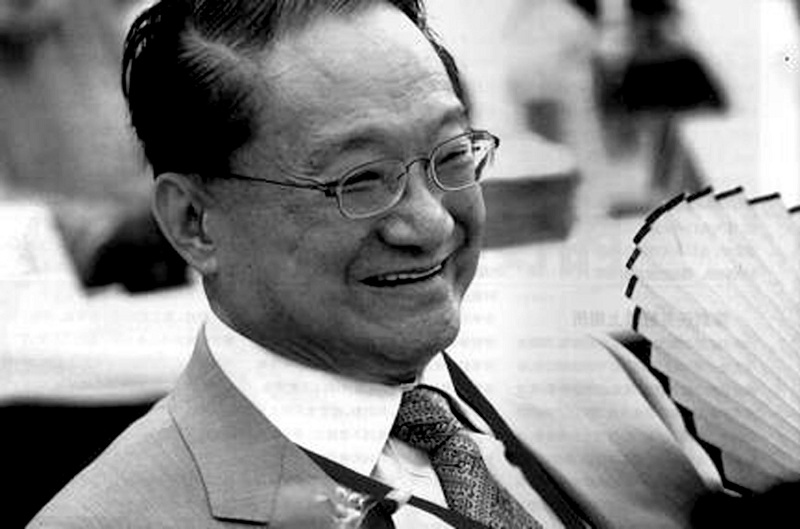

查先生习惯每天晚上都回到报舘写社论。所以,那天晚上我到明报大厦去送稿正好见到了他,那也是我第一次见到查先生,给我的印象是很和善,并很斯文的老人家,典型的江南人面孔,一说起话便带着微笑。查先生的这个样子后来一直持续未变,不管他心里是怎么想的,他都是这一幅脸孔。有不喜欢他的人,背后也称他“笑面虎”。

嘱我不要放弃教钢琴

1985年春天,当时的明报总编辑潘粤生先生有次闲谈中问我,有没有兴趣到明报做编辑,那时,我正在教钢琴,并同时为明报副刊写专栏,但报纸编辑一直是我向往的工作,于是便一口应承下来。

上班不久,查先生便在七楼的办公室召见我,并跟我说:

“我知道你现在教钢琴,不错的职业嘛,不要放弃啊,报馆的工作虽然也不错,但是远没有教钢琴收入好,我希望你不要放弃教钢琴,因为报馆方面不可能给你那么好的人工(薪酬)。”

查先生对我如此关心,当然也非偶然,因为他有一位医生朋友当时也是我的朋友,正是这位医生将我介绍给查先生认识的,故,查先生大概对我便有一种出于老友的朋友的关心吧。

不过说实在的,我这个人比较笨,并不懂得如何利用这种垂手即得的人际关系,去发展自己的前途。既然查先生如此这样关心我,那时,我就每天上午去明报上班,下午和晚上仍在家继续教琴。

1985年距1997年香港回归还有十二年,中英两囯从1982年开始谈判,在谈判期间,香港也有各种极端或激烈的主张,但由于谈判主角不是香港,港人即使有偏激或针对中国政府的主张,仍然有英国当“挡箭牌”。

不过香港毕竟是言论自由的社会,自从1984年9月中英两囯草签联合声明以后,香港的各大报纸都在显著位置刊登各界对草签的不同看法与意见。明报也不例外,在查先生的主持下,开辟了一版“自由论坛”,专门登载来自各报的不同政治观点。

这个论坛大约占半个版面,由一位姓麦的编辑主持,我的工作是帮他找他需要编辑版面的资料,大多是从明报的资料室取得资料。

因我只上半日班(上午),下午要回家教琴,但麦先生和大多数编辑都是下午上班,所以,每天麦先生下班之前都会留个条子给我,指示我要找什么资料。可能是我每次都认真完成他交给我的工作,麦先生常常会在条子上表扬我一番。

“自由论坛”的工作做了不到一年,有一天查先生传我到他的七楼办公室,招呼过后查先生问我:

“你是不是跟麦先生的关系不好啊?”

我聼了一愣,哪有这回事啊?便答道:

“我们的关系还不错嘛,麦先生还时常请我去饮茶呢。”

查先生好像有点不信,我马上请他等一等,飞快地跑回九楼编辑部,从我的抽屉里找出麦先生给我留下的所有条子,又跑回七楼,交给查先生看,里面有几张条子都写着邀请我饮茶的字。查先生看罢说道:

“对啊,你们关系还不错嘛,怎么他跟我说你跟他关系不好呢?”

那是我第一次感觉人心难测,不过这件事后来也就不了了之了。

开放2018-11-10