原创:金观涛 双体实验室 2019-01-22

作者:金观涛

记录整理:等风的日子

金观涛先生授权独家刊发

今天,很多人有这样的感觉,在这个全球化的、市场席卷一切的时代中,人文研究在不断地退缩。我们要真正地了解这个世界、了解生命的意义,还是应该回到人文和科学的结合。

科学立足于对事实的研究,追求真实的自然规律;社会科学是研究人的行为,也是对客观事实的研究;而人文是什么呢?人文也有知识,但人文背后是对价值的研究:这个东西有没有意义?它的价值系统是什么?我们的人生观如何?我们如何评价知识系统的意义?等等。有的知识重要,有的不重要,而什么重要、什么有意义,这是价值判断,这个价值判断的系统是人文研究的对象。人文与科学的分离背后是价值与事实的分离,是我们对价值的研究在对事实的研究面前不断退缩的结果,这种分离是现代性的本质。

金观涛《系统的哲学》

在古代社会,我们讲格致;在基督教神学里面,我们讲理性,那时是传统社会,价值和事实还没有分离,而现代社会出现了知识与价值的分离甚至对立。随着传统社会向现代社会的过渡,这个二元分离是必然出现的。由于事实越来越重要,我们重视客观的、普遍的知识,而价值系统越来越成为私人的、主观的东西。科学知识、技术知识在膨胀,社会出现技术化、市场化、工具化、机械化,我们的价值系统不断地退缩,人正在失去主体性,失去其作为价值中心的位置,以至于社会出现了某种病态。

身处现代社会,我们不可能回到传统社会中,既不能回到基督教的经院哲学,也不能回到儒家文化的格致。在现代社会,我们如何实现人文与科学之间的统一呢?如何建立一个既有人文关怀又有科学精神的新世界观呢?

首先从我本人的一些体验谈起。我是北大化学系毕业的,20世纪80年代,我是中国科学院科学哲学研究室的主任,从事科学哲学和系统科学的研究。20世纪90年代,我到香港中文大学工作,从事中国历史和文化的研究,后来转到观念史和思想史研究,接下来到台湾政治大学教授观念史与中国政治思想史的课。所以我是从科学到社会科学再到人文,对这个过程有特别强的体会,特别是人文和科学二元分裂正在对人文和科学研究都带来了很大的损害。

接下来,我会分别用两个例子来进一步说明这一点,一是历史学研究,二是对意识的科学研究。

历史学首先要追求真实性。整个历史学的发展,基本是在历史学中排除人的主观性、排除人的价值判断。最典型的是西方历史学。德国历史学家兰克最强调历史研究史料的客观性,不要评论,不要去想象,要回到历史事实本身。他甚至反对历史解释。20世纪的年鉴学派兴起之后,基本上是用量化统计的方式去研究历史,和自然科学没什么差别,无非对象不一样。这个观念长期主导着历史学的发展。但是这种对历史的看法是科学方法在历史研究中的不断地发展,是和人文研究对立的,它发展到一定程度就出了问题。

举个例子,今天历史学家在研究法国大革命时,认为1789年7月14号是法国大革命的开端,为什么?那天巴黎的群众攻占了巴士底狱,是一个无比重要的日子。表面上看这没问题,但是如果我们去看路易十六在这天的日记,会发现他写的是“今日无事”。法国大革命中群众攻占巴士底狱,他根本没看到。我们一旦回到历史真实,会意识到1789年7月14号发生了无穷多的事情,对路易十六来讲,攻占巴士底狱是无数骚乱中的一次小骚乱而已,没什么了不起。那么,什么时候1789年7月14号成为法国大革命的象征的呢?到了20世纪,我们的历史学家对法国现代社会转型、法国革命起源有了深刻认识以后,才越来越觉得这一天了不起,觉得这个事件是重要的分水岭。同样一个事实在不同人的眼里是不一样的。

群众攻占巴士底狱

史料是人们对历史的记录,那么为什么人要把这个事情记下来?你每天写日记,你会把每天做过、看到的所有事都记下来吗?当然不可能,你只会记自己认为重要的事情。为什么你认为这个事情重要,那个事情不重要呢?重不重要完全取决于历史记录者的价值判断。所有的历史事实是不能离开记录者的价值判断的。没有纯粹的历史事实,因为我们不可能把所有事记下来。这是一件可怕的事情,它几乎颠覆了我们讲的事实本身。历史事实原来无非是记录者的主观判断。历史之所以是这样的,是因为记录者是这么记的,他之所以记录是因为他有这样的价值判断,有这样的观念。

20世纪英国历史学家科林伍德发现任何历史事实的记载都与价值系统有关,他因此讲任何历史都是思想的历史,任何历史问题背后一定是历史思想的问题,他甚至讲得更绝对化:历史必浓缩于特定的观念,也就是历史是不能离开价值系统的。由于没有纯粹的事实,历史事实背后是一定是价值系统和主观的观念,这个大发现对20世纪的历史学造成了一个颠覆性的影响。

20世纪六七十年代以后,后现代史学开始在西方泛滥,它认为每一个历史记录是观察者主体决定的,历史无非是在编故事而已。在后现代史学的基本价值判断下,历史就变成了故事。后现代史学在对原来纯粹、客观历史的解构上,是有很大贡献的,它揭示了历史的主观性、历史与价值的不可分离性,但又带来一个大问题。后现代历史没能很好地处理价值与事实之间的关系。原来我们片面地以为任何事实是不依赖于我们主观而存在的,所有的历史都是客观的,都是纯粹与人没关系,和人的价值没关系。一旦发现原来不是这样,我们就从一个极端走到另一个极端,所有历史的客观性都丧失了。我们的知识在两极之间摆来摆去。我们要正确地处理价值与事实的关系,不是回到后现代,而是找到超越后现代史学和纯粹年鉴学派的一个新方法。

所有的历史都是主体对过去的记录,而记录时,人是因为价值系统才注意这些事件,但是当某个事件被记录下来以后,记录这个事件的原因和当时记录者的价值系统开始被遗忘掉了。后人看到这个记录,他不知道你为什么要记录。历史事实在流传过程中会发生缓慢的质变,这就出现了历史事实与价值系统的分离。那么完整的历史事实是什么呢?它是价值和事实同时存在的记录,但由于历史流传过程中记录者的价值观念被忘掉,结果出现的是一个更纯粹的、与价值判断无关的事实。

我喜欢把历史研究比喻为研究一个破损的DVD。假定500年以后打篮球这项运动被年轻人忘掉了,有一天他们找到了一张记录一场著名篮球赛的DVD,他们放映DVD就可以知道什么是打篮球。假定DVD在保存的时候受了损害,出现了一个奇怪现象,就是在放DVD的时候,其他都能看见,唯独看不到那个球。那么对500年以后的观众,他会判断500年前人们在做什么呢?他们也许会认为篮球员是在跳街舞。因为这个球是所有运动员的中心,画面中没有这个球,我们看不到篮球的规则,我们也看不到那些人的运动中心。这个球就是历史史料背后的价值系统,它是最容易被忘掉的。实际上历史研究,就是在还原那张受损的DVD。今天我们做历史研究,由于那些产生社会行动的观念没有被保存下来,我们忘掉了那个时代的价值系统,也就不可能理解当时发生了什么事情,也就是说在整个客观的历史研究中,我们是不能排除人文价值的研究,只有把人文价值的研究加到这张破损的DVD中,我们才能还原历史的真实。

汉代的法律会有些很奇怪的记载,当出现天灾的时候,皇帝就要下罪己诏,这还不够,皇帝还怪罪宰相,宰相马上要回皇宫向皇帝以自杀请罪。为什么汉代人会这样呢?是不是历史记载弄错了?为什么我们今天会对汉代这个现象感到奇怪?因为对汉代的制度,可以通过历史书籍了解;对汉代的生活,可以通过考古了解,唯独汉代的价值系统和观念是我们不知道的。而汉代人的法律恰恰是他们当时特殊观念的产物。我们知道,汉代儒学和春秋战国的儒学不同,是宇宙论儒学,也就是把宇宙秩序和道德秩序严格地一一对应,发生天灾就表明宇宙秩序偏离正常,也就是皇帝失德,于是皇帝就要谴责自己,下罪己诏。东汉末年是太阳黑子的异常期,当时的天灾比以往都多,一开始皇帝只需要下十几条罪己诏,后来即便皇帝下罪己诏,天灾还是不断地发生,一再警告皇帝失德。于是汉代皇帝就把罪过放到大臣身上,建立一整套制度来怪罪大臣。没有汉代的天人感应观念,没有汉代儒学的价值系统,我们是无法了解汉代的法律。今天我们之所以能知道汉代的法律是真的,是因为知道其背后汉代的哲学。只有把汉代的思想与社会制度、历史记载拼接起来,我们才构成对汉代的完整了解。

汉武帝《轮台罪己诏》

既然过去的观念已经被遗忘了,如何才能够恢复呢?20世纪90年代以来信息技术快速发展,使得我们可以恢复过去历史事件背后的观念系统。一个人的观念在他死掉之后,我们就无从知晓。但是我们讲的价值系统不是一个人的观念,而是一批人的观念,它要经过互相传播,要用语言来交流,因此观念的变化一定会在语言上留下痕迹,这是20世纪哲学研究的语言学转向的一大好处。我们可以从语言、用词的变化来揭示过去的观念。

大概从1997年开始,我和刘青峰在中文大学开始了一项计划,我们把大量的历史文献数字化,再对每一个时代的关键词进行检索提取,分析这些关键词的意义。我们像分析DNA一样,通过分析语言来找到被遗忘的观念,并且把观念的变化和历史事实结合起来,以更清晰地勾画出历史变化的宏观图像。我们共同撰写的《观念史研究》,就是通过追溯今天的词汇在历史上是怎么形成的,来对中国历史进行分析,比如个人、权力、社会、革命,这些词是什么时候出现的,其含义什么时候和西方的对应词接近,什么时候又不一样。在这些词的背后,我们看到的恰恰是一部关于思想变化的历史,一部和历史世界密切相关的过程。

历史学家科林伍德讲“历史沉淀于观念”。这句话是他在20世纪30年代讲的,但1940年他就去世了,这个命题没来得及发挥,而且当时这个命题也是无法检验的。我修改了这句话,假定任何观念都是用词汇来表达的话,那么这句名言也就是“历史沉淀于词汇”,我们用大量数字文献追溯一个词汇,追溯这个词汇在历史上的频度、意义,在意义变化背后,我们就能找到整个历史。这个历史不仅是客观的、制度变化的历史,也是指导着人们进行经济、政治、军事行动的观念的历史。在历史越来越客观化、实质化的时代里,我们找到历史上的价值系统,并且把这个人文观念的研究和科学方法结合起来,实现综合的研究。

在大陆版的《观念史研究》序言中,我们提出“问题是旧的,方法是新的”,这个新方法就是人文和科学结合的方法,我们一定能突破原来人文和科学二元分离的格局,重新使人文价值系统在研究方法上和定量的社会科学方法、自然科学方法结合起来,实现人文研究和历史研究的新突破。

不仅是人文研究,对科学研究而言,人文和科学的结合也是必不可少的。

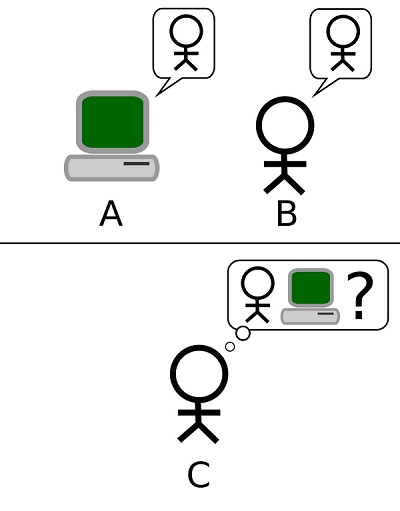

我们回忆一下关于意识的定义。今天公认的对意识的定义是图灵给出的,他对意识做了一个行为主义的定义:判断一个对象有没有意识,只需要看其行为,也就是用行为的结构来代表意识。举个例子,假定一个房子里可能是个电脑,也可能是一个人,怎么判断在房子里面是什么呢?假定我对房子里的对象提一个问题,根据听到回答就能判断房子里的是有意识的人,还是个机器,这是现在的情况。假定有一天我听到回答后不能区分房子里的是人,还是机器,那么就说明这个机器有意识。图灵对意识的定义是划时代的,这个定义是所有人工智能研究的基础,并带来了科学的发展,但是近二三十年来对意识的研究,以及对高级心理行为的研究恰恰证明图灵的定义也是有问题的。

图灵实验

根据图灵的行为主义定义,什么是记忆呢?记忆是行为的结构,行为主义经常有这样的定义:假定一条狗有一天被汽车压伤了,它以后见到汽车就害怕,那么心理学解释说狗是有记忆的。但是什么是记忆呢?无非是狗的行为结构的改变而已。一只没有记忆的狗见了汽车反应比较迟钝,而受过汽车伤害的狗见了汽车会感到害怕,狗的记忆和行为结构是一回事情,这是早年行为主义对记忆的定义。

近二三十年来的研究发现,这样的定义是远远不够的。记忆分两类,上面提到的狗的记忆是低级的、非陈述性的记忆,真正重要的记忆是陈述性记忆,这是有主体参与的,能对记忆的信息进行加工,还是可以有错误的。也就是说高级的记忆是不能离开人的主观选择而存在,人的主体对它有影响,所以叫做陈述性记忆。

近二三十年心理学重要进展,就是发现的陈述性记忆的一些重要法则。通过一个图灵式的黑箱来排除意识存在,仅仅由因果律是不能解释意识的现象。近年来由睡眠研究发展出来的关于意识的模型,都不是完全把人的意志排除掉,而是假定了人的某种初等的意识状态存在,比如人的选择能力:人可以意识到我是在处理大脑内部的信息,还是在处理大脑外部的信息,这个特征是机器人是做不到的。我在讨论量子力学对人文研究的启示时,总会说不能排除人的价值系统,排除观测者包括排除意识这样一种倾向,在自然科学里同样存在。

只有实现人文和科学的结合,我们对知识系统才会有真正的了解。当然这只是对知识系统而已,其实知识系统本身还有更高的目的,就是人的价值系统。

今天人类面对全球变暖、技术膨胀、人的异化、人成为市场的奴隶,所有这些问题都是知识和价值、事实和主体的二元分离造成的,这是现代性的标志,也是人类知识系统巨大进步的原因。但是在21世纪的时候,我们不能仅仅局限于这个简单的分离了,不能因为这个分离而把价值系统、对人的关怀、人的主观性从科学发展中完全排除掉,而应该强调一个更高级的综合,这就是人文和科学研究的结合,而这个结合的使命,我相信是放在青年一代身上的。

———— / END / ————