——在厦大的日子(二)

母亲的回归

1959 年集美中学叶振汉校长一句“国庆后全国六亿人民吃饭不要钱”的“豪言壮语”深深触动了我的爱国情怀,我当时随即写信给我的爸妈,怂恿他们回国参加“社会主义建设”。母亲于1960年初夏带着两个小弟妹回国观光,准备先留下两个小弟妹让我和二妹带着在国内读书,然后再全家回归。他们一行先到北京参加五一劳动节观礼,然后南下苏杭,再到厦门。苏州是母亲故游之地,当年她们集美幼师毕业后到该地旅行,我见到过她和同学们在虎丘剑池的留影。

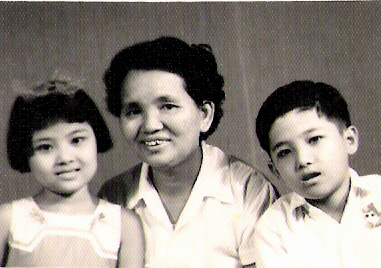

母亲1960年回国时与两小弟妹的护照相

妈此次回国花了40多万里埃(柬埔寨币),买了很多东西,作长远打算。后来听姨表哥钟怀义说,妈告诉他要争取在华侨投资公司投资一万元人民币,这样可以在里面获得一个职位。残酷的现实打消了妈回国定居的念头,也擦亮了我的眼睛!

由于我回国后一直住在学校,听到和看到的尽是正面的东西,一点没有接触现实,对实际情况一无所知。又由于本人过于单纯,一味忠诚,坚信共产党的“美妙理论”可以使中国富强,根本不明白“三面红旗”和“大跃进”所造成的恶果。只有在这回第一次接触现实,才明白农民的贫困已到了不可忍受的地步。罗翼群的农民“饿死边缘论”是完全符合实际的!

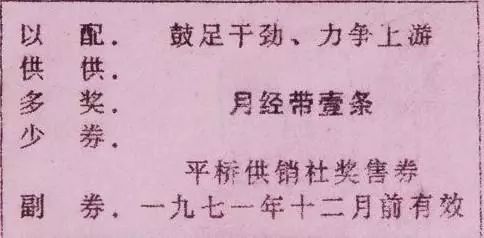

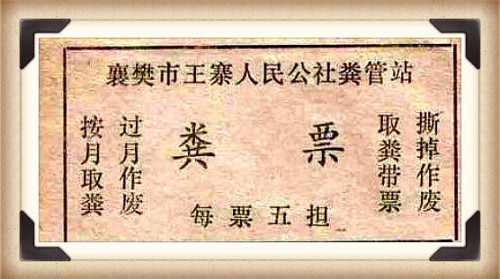

农民“生活富裕”,把厕纸都用光了

那时的厦门华侨大厦,供应已很紧张,人客不能点菜吃饭,各人都吃清一色的客饭,每位八角。我和二妹到华侨大厦见妈妈,则只能吃四毛钱的。连招待归国华侨的华侨大厦都如此不顾面子,可以想见那时物资的缺乏程度!

吃完饭出来,在街上看到一间店子有极粗糙的厕纸卖,二妹说好久买不到厕纸了,便买了几紮。我说不要买太多,怕被“积极份子”们批评说我们在“抢购”,罪名大些还可被扣上“破坏社会主义经济政策”的帽子。回到华侨大厦时,女服务员见二妹手里拿着几紮厕纸,赶紧向我母亲解释,说过去厕纸很多很便宜,最近缺货是因农民过去不用厕纸,现在生活富裕了,大家都用,所以一时供应不上。这些服务员大概都被吩咐要这样做,实在也太敏感了。事实是,“大炼钢铁”把山林都砍光了,导致全国十分缺纸,连大学的讲义都用没有漂白的褐色粗纸油印,我们做作业用的是淡黄色的“毛边纸”,人们更长期没有纸擦屁股,何来农民生活富裕!我成年累月就是用旧作业纸来当厕纸的。

颜色“汽水”和空罐头

因为妈原籍广东潮安(过去叫海阳),我请了两个星期假,和二妹陪母亲回汕头,然后由汕头的表姊许舜卿(大姑妈的女儿)陪我们回潮安。表姊还抱着她的小儿子李家祺。我们几个人走在冷清的街道上,惹来了路人忌羨的目光。我因挎着照相机,觉得特别不自在。

母亲离开潮安三十年了,此次旧地重临,第一个感觉便是清洁卫生做得很好,虽然冷清些,但商店橱窗里堆满了五颜六色的罐头和汽水,收拾得十分整齐。行进间,小弟嚷说口渴,我便带他到一家店里买汽水,却不料“店员同志”一口回绝说:“不能喝的。”我奇怪地问:“汽水不能喝,又不肯卖,那么摆着干吗?”他看看没人注意,低声地说:“那是装的颜料水,摆好看的。”我感到奇怪,不知道为什么要用颜料水假作汽水摆好看!我见橱窗里还摆着荔枝罐头,便指着说:“这总能卖吧?”他把罐子翻过来给我看,原来空空如也,只是旧空罐而已。我向弟弟说:“没法子,忍着吧!”后来我看到街道挂着一条“欢迎全国卫生检查团”的红布条,才恍然大悟为什么潮安今天显得特别清洁,而且商店布置得这么美观,叠满了颜料水和空罐头。我感到一阵悲哀!浮夸、虚假、自欺欺人,这就能搞好“社会主义建设”吗?这时候,“大跃进”的恶果已经浮现。

双蒸饭

我们到一间饭店吃午饭,饭店的工作人员见我们是归侨,抱歉说没有什么好东西给我们吃。我们说无所谓,只要有饭吃便行,于是吃“双蒸饭”。这“双蒸饭”不知是谁发明的,那时据说是一种能生饭的经验在全国推广。

所谓“双蒸饭”,就是把已蒸熟的饭多加点水再蒸一次,使其高度膨胀,看似量多了,但实际上米并没有增加,只是发大了,满满的一碗饭,初吃下去好像有点饱肚,放个屁肚子便瘪了,仍然饥饿。

奇怪的是妈对“双蒸饭”很感兴趣,说“双蒸饭”好吃,还向工作人员请教“双蒸饭”的做法。原来妈有寒胃病,向来要吃煮得很烂的饭,这“双蒸饭”把饭煮了两次,变得疏松,正合她的胃口。

吃完饭,我们去看湘子桥,母亲是潮安人,当然并不陌生。不过她看到的湘子桥,已不是过去号称“十八梭船廿四洲”,“二只鉎牛一只溜”的古桥,而是一座钢筋混凝土结构的新桥,桥墩仍然用原来的,据说是为了节省建造费。那是1958年改建的,虽然方便了交通,但却把千年古迹给毁了。我当时想,为什么不在古桥旁另建一条新的呢?(潮州民谣:潮州湘桥好风流,十八梭船廿四洲,廿四楼台廿四样,二只鉎牛一只溜。)

湘子桥位于潮州古城的东门外,初建于宋代,距今已有800 余年历史。它是中国第一座也是世界第一座启闭式桥梁,以其“十八梭船二十四洲”的独特风格与河北赵州桥、泉州洛阳桥、北京卢沟桥并称中国四大古桥。

二○○三年十月,湘子桥进行复古工程,恢复明代“十八梭船”的启闭式浮桥及桥上亭台楼阁的独有风格,二○○七年六月完工,历时四年。古迹的恢复,对潮州人来说是值得庆幸的!

意兴阑珊,我们买了下午三点半钟回汕头的车票。因为老爷车误点,直至六点还没有班车出发。这时传来播音员的声音:“凡买三点半钟车的旅客注意,因车未到,现特照顾汕头长途旅客,可凭车票和粮票买二个包子充饥,半途客不供应。”因我们带有饼乾,而我深知那些包子买来了母亲和小弟妹也咽不下,所以不买。但表姊觉得这是难得的机会,要买回家给孩子吃。那个时候,吃的东西十分缺乏,什么都要凭证,我们有六张车票,一共买了十二个。

表姊、二妹和我三人各吃一个,是番薯粉皮包的乾番薯丝,有沙粒,味同嚼蜡。但艰苦的生活锻炼了我们,只要能吃的便往肚子里吞,管它好不好吃。母亲看我们各吃了一个,不禁拿起一个,掰成两半说:“我试试看”。另一半分给了小弟妹。他们只是咬了一口,连忙吐了出来,因为实在是太难吃了。母亲说:“亏你们吃得下,但你们毕竟受到了锻炼,知道苦是什么味儿了。”我心里想:生活苦算得了什么,只有那失去自由的痛苦,才使人不能忍受呀!

突然,一个中年男人抱着一个大约三岁的小女儿来到我们面前,求我们借一张车票给他买二个包子。虽然他也是搭三点半的车,但因为只到菴埠(未到汕头),属于半途客,不能买包子,那女孩饿得大哭,希望我们能帮助他。母亲在表姊篮子里拿了两个送给他,他十分感激地走了。

死猪肉能吃吗?

车子终于来了,我们登上了车。途中,几个乡民大声地谈说他们昨天吃了死猪肉,显得十分高兴。于是谈吃死猪肉的人越来越多,连汽车司机也加入了。在农村,养猪是完成国家任务,不能私自宰来吃,只有猪得病死了,才有吃猪肉的机会,怪不得大家都乐意谈论吃死猪肉了。我望望母亲,见到她脸上浮现着莫名的哀伤。因为她此次回来看看,本是打算几年后全家回国居住的,难怪她要失望和伤心。为什么向海外宣传得如何优越的社会主义制度,却会是这么一个吃不饱、穿不暖、什么都缺乏的社会!而小弟弟却好奇地问我说:“大哥,死猪肉能吃吗?”我很困惑,什么话也说不出。

终于,妈妈带着小弟妹失望地回金边去!我更失望!!现实给了我重重的一击,把我的脑子敲醒了。什么“大跃进”,什么粮食亩产“十几万斤”,什么“伟大领袖毛主席”担心粮食多了吃不完,要农民以后少种些;还有叶校长报告说的“国庆节后全国六亿人民吃饭不要钱”,等等等等……在现实面前全部破了产,从此使我逐渐认识了共产党种种的欺骗伎俩和谎言。

语言腐败

妈这次回国,金边的苏文哲医生知道她会回潮安,便托妈到他在潮安的老家找一位亲人拿他以前在国内读医时的毕业证书。怎知妈被告知那位亲人去“学习班”“学习”,不能见面。妈感到很奇怪!这么大年纪了,还要“学习”?“学习”什么?为什么一进“学习班”便出不来,连海外亲人来了也不能见个面?

今天,中国的经济学家张维迎先生为我们解答了这个问题,这叫做“语言腐败”,一种比“官员腐败”、“政治腐败”更普遍、更严重的零类腐败。张先生说:“语言腐败是什么含义?简单说就是人们出于政治的或者意识形态的目的,形成一些语言辞汇,附加一些不同的含义,甚至是完全相反的含义,然后就可以忽悠听众,达到某一种目的。”

怎么个“语言腐败”呢?比如说,把一个专门负责造假新闻的部叫做“真理部”(过去苏联的党报就叫“真理报”);把专门负责秘密警察,负责抓人,负责迫害异己的部叫做“友爱部”;专门负责发动战争的部叫做“和平部”……名称特好听,干的却是特坏的事!

几十年来,我们听惯了“人民”这两个字,什么“为人民服务”、“人民利益优先”、“人民共和国”、“人民币”、“人民解放军”、“人民警察”、“人民医院”、“人民大学”……,这也“人民”,那也“人民”。在毛泽东统治的年月,人民究竟得到了什么?被“整”、被批斗、被抓、被坐牢、被打、被自杀、被“学习”……最后被饿死!这就是毛所说的“解放人民”么?毛的所谓“解放”,事实上是把全国所有的人都当作奴隶使唤,包括他的战友刘少奇、周恩来、林彪等在内。“解放”二字实际上是最大的“语言腐败”,而今天人们还口口声声地说“解放前”“解放后”,让这“语言腐败”无休止地蔓延下去。至于上面所说的“学习班”,并不是像香港一样让人们去学习文化、艺术、音乐、绘画、书法、烹饪……,而是把那些他们认为“有问题”的人集中起来进行逼供讯,勒令他们交代问题。这种美其名为“学习”的“学习班”,和“文革”后期的“五七干校”一样,都是令人闻之色变的恐怖!

现在我们都知道,对于“腐败的语言”,需要从反面去理解它。

课堂笔记和政治课老师

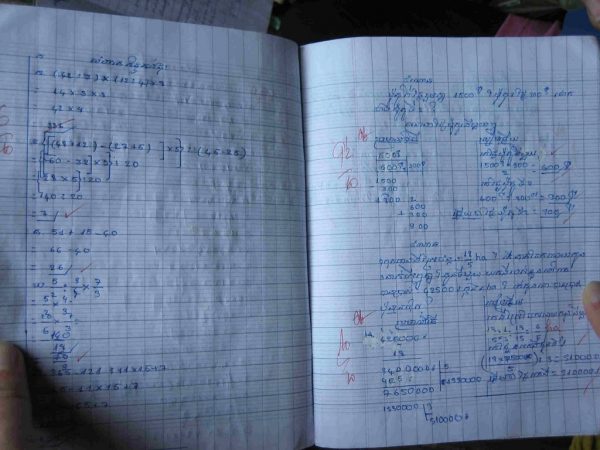

我自己有一套做笔记的方法。用以记笔记的本子是从金边带回来的,是一种很好用的簿子。这种簿子是方格加横线型,除了间以一个个的方格外,每一横行间还有三条浅色线,可以写中文及外文,也可以作五线谱用,是一种可作多种用途的簿子。

在课堂听课记的笔记,当然不可能很全面,所以在自习时便要根据讲义或课本进行补充,并把全课重点用红色墨水标记清楚。这样将来复习时便可只看笔记,不用再翻讲义。我的笔记十分清楚,经常有同学借去参考。

我的讲义也很整齐,自己装订成一册册,用《新体育》杂志的彩色封面作面。一册册装订好的讲义,都拿回放在汕头家中,后来当然是一本也不存在了。今天网上的资料丰富多彩,什么资料都可以在网上查到,这是以前绝对想像不到的。

上政治课是最枯燥乏味的,尤其在碰到水平低的政治课教师的时候。一年级时,那政治课教师大概是一个新手,讲课时有点手足无措,十分紧张,因而形成个十分奇怪的习惯。他用右手从放在讲台上的粉笔盒中拿出一支粉笔,然后把拿着粉笔的右手往右划一小段距离,再把粉笔放回粉笔盒。如此“拿出放回”地重复这一下意识的可笑动作,可见其紧张的程度。有一次他在黑板上把“适可而止”写成“适而可止”,可见其水平之低。

运动队、简化太极拳和交谊舞

由于“三面红旗”和“大跃进”的胡闹,使国家元气大伤,导致1959 年经济的全面崩溃和粮食副食的极端缺乏。纸张也不够用,大学课本都用很差的褐色纸油印,褐色太深,使黑色的字也看不明显。兼且营养不足,灯光昏暗,我上大学一年级后便近视了。

因为学生的体质直线下降,国家只好下令全国学校停止体育课,搞出一套《简化太极拳》让全国人民学。简化太极拳共24 式,有“野马分鬃”、“白鹤亮翅”、“搂膝拗步”、“手挥琵琶”、“单鞭”、“云手”、“高探马”、“双峰贯耳”、“下势独立”、“海底针”、“闪通臂”、“转身搬拦锤”、“如封似闭”、“十字手”等。

学校只留下一个体育代表队,让这个队的极少数人在另一个食堂吃特殊的“中灶”,其他人吃“大灶”。前面说过,共产极权制度其实是一个等级分得十分细的制度,所以饮食便有“大灶”、“中灶”、“小灶”之分。可以想见,在大家吃不饱甚至饿病饿死的时候,当官的人吃的是“中灶”“小灶”,他们怎能体会到民间的疾苦?!

学校的大食堂解散,各系自办食堂,吃“大锅饭”,一色四分钱的煮得发红的包菜、白瓜或蕹菜(空心菜)。各系可以自己养猪,但也缺乏饲料,用蕹菜或猪母菜来养,猪也不喜欢吃,养得很瘦,我们一个月吃不到三四次肉。有一点海带,没有油水,也很难下咽。大家管海带叫“钢板”,蕹菜叫“无缝钢管”,我们吃饭也在“大跃进”!

除了人人要学“简化太极拳”,还要人人跳“交谊舞”(就是“交际舞”,由于共产党爱把过去的旧名称“正名”,故改称“交谊舞”)。于是每次课间小休,全班同学便集合在空地上,由会跳舞的同学教“交谊舞”,什么“慢三步”、“快四步”……,团团转,搞得你头昏脑胀。我对“简化太极拳”很感兴趣,对跳舞一事却敬谢不敏。但不学也得学,那是集体活动。每逢周末,全系同学在化学系的食堂开交谊舞会,不得缺席,各班由团支书和班长带队,排队进场。每次进场后,我便躲在一个角落里看书,不理舞池里的“篷拆拆”。厦大对面名刹《南普陀》有一个老和尚常常来看学生跳舞,听说他年轻时读过大学,后来因失恋才当和尚。他爱看一对对青年男女相拥跳舞,可能会忆起当年自己恋爱的情景,可见六根不净。

学校每个周末也在教工俱乐部开舞会,因为党委书记陆维特酷爱跳舞,所以气氛十分热闹。化学系四年级女学生钟灵是交谊舞的佼佼者,每次都到教工俱乐部伴舞。后来她的肚子渐渐大了起来,怀了孕,只好休学待产。

党委书记陆维特

陆维特住在鼓浪屿一间大别墅,只得他和勤务兵两人。风闻他和也是高干的太太不太和谐,没有住在一起。那别墅是“旧社会”留下来的,陆书记招待我们侨生去过一次,二楼有一个很大的、铺着漂亮木地板的舞厅,估计这地方过去是一个外国的领事馆或机构。

当年在厦大,曾听说陆维特在《上饶集中营》坐过十年牢。1961 年他把在狱中的经历写成一本小说,就叫《三千六百日》。他叫学校的刻印部门用钢笔在蜡纸上刻出初稿油印,让中文系的学生讨论。我看过一个片段,尽记流水账,不知后来有没有正式出版。

网上有一篇署名潘清河的文章介绍陆维特,说他“1909 年出生于福建长汀。祖父马哈默德是阿拉伯人,因拥护太平天国而定居于南京镇江,而后又随太平天国败退到福建长汀,因负重伤在当地的一个老乡家治伤,并娶了老乡的女儿。于是,就有了陆维特这位阿拉伯的后裔。”另一资料却说:“陆维特的祖父是阿拉伯人马哈默德,从西亚来华经商,因参加太平军负伤,在福建长汀被一赖姓绅士收为养子,遂取姓赖,并继承养父的产业。”以此看来,马哈默德取姓赖,被赖姓绅士收为养子一说较可信。但不论马哈默德是被收为养子或女婿,陆维特有1/4 阿拉伯血统是肯定的,我们在厦大时就发现他的外型同传统的中国人有所不同,且头发是鬈曲的。

陆维特原名赖成瑚,好动及爱好歌舞,1928 年考入民国乡村教育家陶行知在南京创办的晓庄师范学校文艺学习部,1929 年9 月加入中共。1931 年陆维特被国民党以“破坏三民主义”罪判刑十年,关入上海龙华监狱,但只呆了六年便因1937 年国共合作而获释。他的名字来自歌德《少年维特之烦恼》,又因坐了六年牢,所以取姓陆(大写的六),名陆维特。

陆维特的自传体小说命名《三千六百日》,说明他确实坐了十年牢。但在龙华只坐了六年,另四年在哪里度过?网上说他“曾两次被捕入狱,都没有改变自己的选择”,那么第一次入狱应该坐了四年,在哪里,没有说明。在厦大听说他在《上饶集中营》呆了十年,那该是以讹传讹了。

1941 年陆维特到苏北新四军军部,1948 年到苏联考察学习,1950 年回国任华东局宣传部宣传局局长。1955 年他调厦门大学任党委书记兼副校长,一直到1977 年。

我对陆维特没什么认识,只知道他爱跳舞及听说与妻子感情不好,如此而已。

北朝鲜慰问团

1959年那一场超级颱风,几乎吹坏了厦门所有房子的屋顶。当时各个单位只是把屋顶修补一下(不修补也不行),其他破坏则听之任之,远没有复原,大概因为没有钱。厦门大学礼堂的天花板破得不成样,也任其破着。市区到厦大的公路也十分破碎,没有修理。

这时突然宣布有一个北朝鲜慰问团要到中国访问,并且要到这个“英雄的”前线大学,领导们便忙了起来。市府赶紧拨款把市区到厦大的公路修补好,学校也给礼堂重铺上天花板,其他该修葺的房子也修葺一新,为的是让这个来自“兄弟国家”的代表团看到一片新气象。这是中共爱装门面的“优良传统”。如果没有这个代表团来访问,那些房子不知要到什么时候才能修理好?!

民兵训练和背空枪值夜班

在那个时候,厦门被称为前线,厦门大学被称为“英雄大学”,成立有民兵师,还举行过发枪仪式,拍了记录片。那是在我进大学之前发生的。到了大学之后,有一次团中央总书记胡耀邦来学校视察,在建南堂给我们做报告。我现在还得他当时的两句很风趣的话:“美帝有原子弹,我们有鸡蛋。”胡书记的意思是,我们要以生产来对抗“美帝”的原子弹。

当时的口号是“组织军事化,行动战斗化,生活集体化”。我们每个人都必须接受军训,练习打靶,但不是真打,只是用小口径步枪空枪瞄准,装模作样,久了也厌烦得很!我不知道天天用空枪瞄准,是否真能练出个“准神”来?我们还要在夜间轮流值班,每班六人,四人站固定岗,两人流动。值班时每人背着步枪和带着五发子弹,只是子弹不是放在枪膛里而是放在裤袋里;因为我们没有打过实弹,子弹放在裤袋里无疑稳当些,保证不会不小心走火。冬夜里北风怒吼,在海边站岗,海面上一片漆黑,真有点风声鹤唳,不寒而栗!如果真有“敌人”杀来,我们枪和子弹分家,只好乖乖束手就擒,或干脆成为“烈士”!

那时候全国各省都要派一个慰问团到厦门前线来慰问,每次都在厦大礼堂演出。我看过不少歌舞团,最欣赏的是江西歌舞团的面具舞《拔白菜》。演员戴着小孩面具,模倣小孩的幼稚动作,十分滑稽。上海歌舞团的民间舞蹈《吉庆有余》也很好看。

最反感的是演现代评剧《野火春风斗古城》,看着银环穿着旗袍做那一套开门上楼的空动作,觉得十分反胃。用古装动作演现代戏,简直不伦不类。

湖南来的同学

1960年我们上二年级的时候,来了一批湖南学生。他们是长沙湖南矿冶学院委托厦门大学化学系代为培养的师资,准备毕业后回校当教师。他们有插班二年级的,也有进三年级的。后来矿冶学院改变主意,不要他们,便成批割让给厦大。

编在我们班的湖南学生有男同学田华振、姜泰辉和女同学陈德芳、曹南州。在其他班的我大多不认识,只认识一个高宗佑。奇怪的是他们的成份大多很高,地主或工商业地主,分到我班的四个人都是。大概那个时候对阶级出身还不那么强调,又提出“向科学进军”的口号,所以大学录取时偏重成绩;“出身不好”的人,多数努力学习,因为只有这样才能改变被压在底层的命运。事实上,不论哪一个社会,被压迫阶层的孩子都要靠自己的努力来改变悲惨的生活环境,努力学好知识便是一条捷径。湖南多地主,说明这个地方过去是比较富裕的。

由于矿冶学院录取的分数线比较低,这些湖南同学的学习质量一般比不上我们,尤其是外文。田华振,邵阳人,皮肤较黑,嘴唇较厚,是比较迟纯的类型。他有着一般湖南人的厚道,也比较踏实。他的外文较差,俄文和英文都跟不上,所以便主动要求我帮助他,因而我们便经常一起复习功课,在旧的《映雪楼》课室里。他告诉我他与自己的表妹订了婚,后者考上武汉大学物理系。湖南人喜欢亲上加亲,而且往往自小便订下婚约,田华振便是这样。他表妹在读了两年大学后得了肝病,休学回家。那个时候武汉很多学生染上肝炎,因为营养差,又缺糖。田华振暑假回家完婚,他表妹便没有再上大学。

我们广东人互相称呼一般只叫名不连姓,甚至叫名只叫末一个字,如阿东、阿西等,表示亲热。但湖南人不这样。所以当我以“泰辉”叫“姜泰辉”时,他心里感到不高兴,但不敢说出来。后来我们熟络了,他才告诉我,湖南人平辈之间互相称呼一定要连姓叫,只有父母或长辈才能直呼晚辈的名,我才恍然大悟。

饥饿、水肿和“粮不够,瓜菜代”

1959至1961年,是所谓“三年自然灾害”时期。由于“大跃进”消耗掉难以计算的人力和物力,接踵而来的当然便是饥饿和水肿了。把人为灾害推给大自然,这是独裁统治者惯用的手法。

米粮不够,便找代用品。1960年8月10日,中共中央发出《关于全党动手,大办农业,大办粮食的指示》,正式提出了“低标准、瓜菜代”,号召全国人民少吃粮食(低标准),多吃瓜菜(瓜菜代),于是尽吃白瓜和空心菜。这个时候,我们每人供应的食油是每月一两半,有时是糠油,很难下咽。增加了各种票证,除过去的粮票、布票等外,买个饼也要“饼证”,买架单车要几百张“工业证”,买什么都要证,成了“万证之国”。

1960年11月14日,中共中央发出《关于立即开展大规模采集和制造代食品运动的紧急指示》,根据中国科学院的建议,向全国推荐了一批“代食品”。事实上,1960 年的广大农村,已经饥馑遍地,大量饿死人,不但早已无瓜无菜,有些地方连野菜、树皮、树根、树叶……都被吃光,连观音土也被蒸成“馍馍”吃下肚。处在这样的大环境下,农民怎能不饿死?

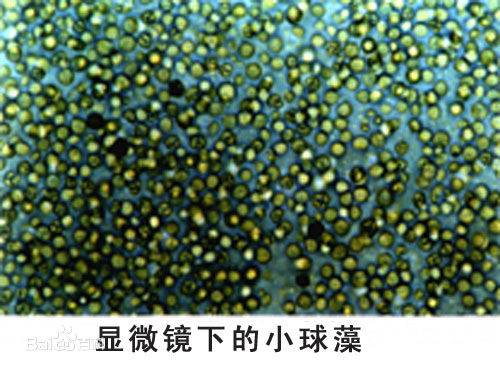

被神化的小球藻

这个时候,粮食代用品真是五花八门,最出名的当推小球藻。宣传说小球藻的蛋白质如何如何丰富,比鱼和肉更有营养,可治疗因长期营养不良而导致的浮肿病,又能保证不饿死人;说某大学教授每天只吃一两匙小球藻,身体如何棒,看起来如何年轻,说得天花乱坠。又说小球藻的繁殖是如何快速,如何简单易行,不但可在池溏、水缸里养,连脸盆、瓷缸、玻璃瓶都可以养,只需放在窗外,有光照和人尿便行。于是全国从南到北都养小球藻,但我不怎么相信,也没有养,更没有吃过,不知其味道和营养价值如何,不能不说是一个遗憾!只是不久,小球藻运动却戛然而止,以后也没有人再提起了。

马齿苋

代食品名目繁多,记得的有马齿苋、金狗头、乾稻秆、蔗渣饼乾等。这是咱们南方的。北方的更多,有橡子仁、玉米根、小麦根、小麦秸、榆树叶、杨树叶、橡树叶等。

马齿苋在我们家乡叫“老鼠耳”,其叶片像老鼠的耳朵;因其可以用来养猪,所以也叫“猪母菜”,当然在饥荒年也可以用来填肚子。

金狗头

金狗头又叫金毛狗,是一种蕨类的根,露出地面部份密披金黄色长茸毛,故名金狗头。小时候我家有一个金狗头放在桌上,作止血用。如果不慎被刀割伤流血,用金狗头的茸毛压在伤口上便可止血。

我们同学上山挖金狗头,回来后去掉外皮,里面有味带苦甘的果仁,切碎后加点面粉做成馒头,也可填肚。

稻秆据说含有淀粉,用石灰水浸出,也可做成馒头之类的食物。

我们高三的同学林松旺,因肺病没有考大学,留在集美休养。他这时用头发制成酱油,并送给我和松才各一瓶,我们都不敢享用。

高价食品、绿岛“和菜”和南普陀炒米粉

这个时期不但什么东西都买不到,而且通货膨胀,市面上货币多而没有东西可买,造成物价上涨。陈云想出一个歪点子,便是卖高价食品,让通货回笼。一市斤大白兔牛奶糖卖17、8 元,比我们一个月的生活费还要多。厦门当时最出名的绿岛餐厅推出“和菜”,三味10 元。于是我和松才及数学系的庄士学三人每月合资到绿岛吃一次“和菜”,以增加一点营养。我们三人被戏称为“三剑客”。南普陀因有新加坡善信的源源接济(听说米、面和花生油是以船运来),每个星期天都开放卖斋炒米粉,每碟2 角5 分。虽说是斋,只那炒米粉的花生油,便很难得,所以我们有机会都会去吃。有时晚自习后,饥肠辘辘,我便和松才慢步到离学校不远的厦门港去吃面糊。那是用碎面条煮的糊状物,放一点盐,一两米票可买一碗,好像是1 角5 分钱。

士学的未婚妻卢志玲(我们都是集美高中同学)没考上大学,被分配在江头小学教书。她养了几只鸡,除了下蛋外,有时也宰来招待我们三人。这个时候的人,都想方设法来提高一点自己的营养水平。

冬天时厦门有雪糕卖,一小杯两毛钱,我们每到厦门市区去也不会放过。冬天吃雪糕,未免滑稽,但我们贪的是那点糖份,因为不但患水肿的人多,患肝炎的也多,都是缺糖缺营养的缘故。

学校给我们每个人发一本购物证,每有一点东西卖,都要用购物证,买后盖上一个“已买”的印,不能买第二次。这个时候商店卖的东西很少,突然一夜之间全国各地都卖伊拉克蜜枣(椰枣)了。据说这是中国为了支援伊拉克对抗“美帝”,把它生产的蜜枣全包销了,还宣传说伊拉克蜜枣是世界闻名的,但我吃后却觉得比不上咱自家的黑枣和蜜枣。不过因为这时除了伊拉克蜜枣外什么东西都没有,每人可买五角钱,大家也就趋之若鹜了。林国南买了一次,用橡皮擦把印擦掉后再去买时被揭发出来,要在团小组自我批评和检查错误。

这时还号召尽量利用空地种东西,学校把偌大的足球场种上蕃薯和其他农作物。高我一班的徐强(上海人,团员)有一天夜里到足球场偷挖蕃薯生吃,被逮到后也要作检查受批评。

也正在这时,在澄海乡下蜗居度日的杜澄洲先生给我写信说因买不到薪材,只好把家里的旧傢俬一件件劈来当燃料。有一次他在给我的信中说买不到茶叶,福建是产茶之地,嘱我帮他买一些。我走遍了厦门市,一片茶叶也没找到。最后找到一间店有晒乾的茶枝卖,买了一大包寄给他。他高兴地回信说:“只要有,遑论茶枝”。

已经荒废的足球场(1988.02.18摄)

妈回国时带来了一些嘉顿麦穗饼乾和糖果,我带回宿舍,请同室的同学吃,他们都不肯吃。福建的同学多数来自各县乡下,没有互相请客的习惯(经济差决定),经我再三请求,他们各人才吃了一小粒糖果。来自仙游的吴开河感叹地说:这是我第一次吃外国糖果!为了怕影响他们,我只有在夜里盖在棉被里吃饼乾,避免吃饼声吵到他们!

妈妈回金边后开始给我寄来一些猪油和肉松,猪油装在旧炼奶罐里,用锡焊好。肉松则用旧阿华田罐装着,有时因学校收发室故意拖延,放上好多天,一遇上气候潮湿,拿到手时已经变质发黴,也舍不得丢掉,照样吃下去。现在的人可能不会理解,那时的一滴油、一片猪肉、一丝肉松,对每一个人都多么宝贵和重要!

学校学生患水肿的很多,估计达到80%以上。校医开的药方是三小包用红糖粉和米糠粉混和的东西。我幸而没有得水肿,应归功于妈妈寄的猪油和肉松。

争取侨汇和侨生代表

在“拔白旗”批判资产阶级和“大搞增产节约运动”的时候,许多华侨学生成为批评对象。虽然有牛奶和阿华田的侨生并不太多,但绝大多数靠侨汇过活的都有侨汇特殊供应证,可以额外买到一些油、米和副食品。特别是在供应十分紧张的日子里,不少侨生家长从海外和香港给自己的孩子寄了些营养品如炼奶、阿华田、可可、糖果、饼乾之类,不但对国家的声誉造成影响,也惹来了国内学生又羨又忌的目光。因此,学校收发室在收到包裹后故意延缓发放时间,以致在收到时有的食品已经黴坏;同时把收件人的名字大大写在黑板上,使得他们成为众矢之的,十分难堪。所以,胆子小的侨生便只有偷偷地在厕所里、或深夜在蚊帐里享受这些来自资本主义社会的营养品,好像这是一种可耻的犯罪行为。

为了避免资产阶级这顶“帽子”,为了要“革命”要“进步”,有的侨生说要与海外的资产阶级家庭划清界线,不要父母在海外剥削来的钱;有的写信告诉双亲说国内生活“很好”,叫他们不要再寄钱和吃的东西。这些人只有申请助学金,这样便增加了国家的负担。而为了避免水肿和营养不良,他们又极需要钱和吃的东西。这实在是一个不可克服的矛盾。

幸而这种情况并没有维持多久,由于侨汇的急剧减少,党不得不在增产节约的同时鼓励侨生大吃大喝了。校党委宣传部副部长召开了全校侨生大会,还命全校国内学生党团员参加旁听,阐明党的新侨汇政策。他要求侨生叫家里多寄侨汇,说这是爱国行动;说侨生的父母尽管在海外有剥削行为,但剥削的不是中国人民,寄钱回来建设社会主义越多越好。我现在还记得他很风趣的一句话是:“小子多吃,老子多寄,国内侨汇多增加,这是好得很。”他给国内学生扣上一顶“帽子”说:你们妒忌侨生吃东西,严格来说是破坏国家的经济政策。因为侨汇减少了,对国家是一项大损失。这真是莫大的讽刺!

紧接着,学校召集我们全体侨生开会,欢送一位女侨生代表到北京开全国侨生代表大会。我们事先既不知道有全国侨生代表大会这回事,学校派的代表也没有经过大家讨论推选,由校方决定后才由我们开会欢送,简直是强奸民意,因而大部份侨生都不高兴。后来我们才知道这位女侨生代表来自印尼,读生物系三年级,父亲是印尼一个很有钱的华侨大资本家!很明显,选她当代表只是因为她父亲很有钱,可以多寄些钱回来而已!

开放2019-06-05