——评介周勍纪录片《我记不清了》

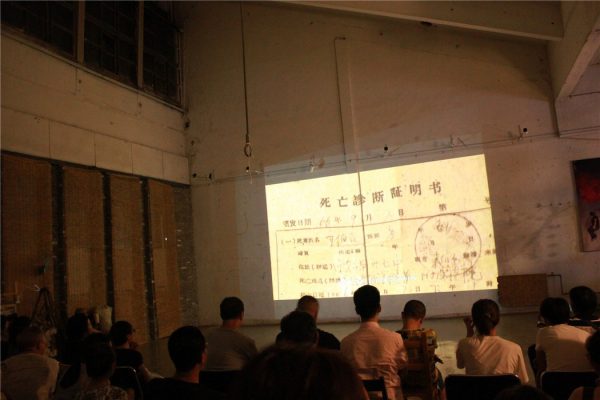

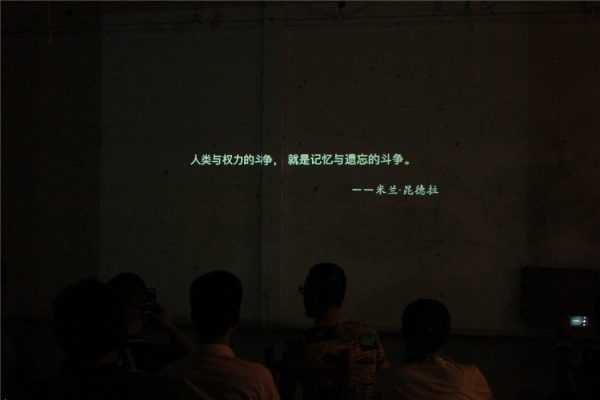

“我记不清了”是一个极为日常化的陈述句,一般是表达因时间久远而对某些事情记忆不清晰这样一种事实,但其在日常生活的应用中却往往并非如此简单,常常是作为一种拒绝提问的托辞来应用的,不是真得记不清,而是不想说,有意规避问题的回答。周勍兄在其纪录片《我记不清了》采访追踪拍摄文革遇难者家属与肇事凶手的过程中惊讶的发现这一陈述句在受害者与施害者口中的使用率竟然同样的高,随之深入挖掘出了这一陈述句复杂的暧昧性,并将其提炼概括为国人因内心恐惧而产生的历史失忆症和有意回避历史反思与追问,甚至逃脱历史罪责的精神挡箭牌,以此警醒国人:文革并没有因时间久远而过去,其乃现在进行时,而非过去式;幸存者与经历者有意无意的遗忘和掩盖历史伤痛与罪责,既对不住数以百千万计的文革遇难者和受害者,也无法使后代人汲取历史教训察明现实灾难之根源,国家与民族亦难拥有光明之未来。周勍兄的工作方向使我想到了另一位同样从书写走向影像记录的作家朋友徐星兄的工作。窃以为,前者的电影作品《我记不清了》与后者的电影作品《罪行摘录》具有同等重要的警示意义。

“我记不清了”是一个极为日常化的陈述句,一般是表达因时间久远而对某些事情记忆不清晰这样一种事实,但其在日常生活的应用中却往往并非如此简单,常常是作为一种拒绝提问的托辞来应用的,不是真得记不清,而是不想说,有意规避问题的回答。周勍兄在其纪录片《我记不清了》采访追踪拍摄文革遇难者家属与肇事凶手的过程中惊讶的发现这一陈述句在受害者与施害者口中的使用率竟然同样的高,随之深入挖掘出了这一陈述句复杂的暧昧性,并将其提炼概括为国人因内心恐惧而产生的历史失忆症和有意回避历史反思与追问,甚至逃脱历史罪责的精神挡箭牌,以此警醒国人:文革并没有因时间久远而过去,其乃现在进行时,而非过去式;幸存者与经历者有意无意的遗忘和掩盖历史伤痛与罪责,既对不住数以百千万计的文革遇难者和受害者,也无法使后代人汲取历史教训察明现实灾难之根源,国家与民族亦难拥有光明之未来。周勍兄的工作方向使我想到了另一位同样从书写走向影像记录的作家朋友徐星兄的工作。窃以为,前者的电影作品《我记不清了》与后者的电影作品《罪行摘录》具有同等重要的警示意义。

在我看来,文革灾难既非统治者偶然性阶段性政治操作的失误,亦非仅是其内部帮派争斗的产物,抑或纯粹独裁者个人意志导致的恶果,而是制度性灾难,是体制路径与操作的必然结果,与49国陷具有内在本质的逻辑关系;只要其体制本质不变,文革就会变换无数种面目继续下去。如将文革视为其偶然性与阶段性政治失误,或只看做其内部帮派所谓路线斗争与个人独裁的产物,继而把文革的结束与文革后的改革当作所谓拨乱反正的光明之路,便等于认同了体制的合法性,从而忽略了文革与改革是同一统治集团与体制不同时期的体制化操作,文革与改革乃其不同时期的建制实验与固权措施这样一个基本事实;两者的不同仅在于其体制的阶段性任务和工作重心与统治策略手段的不同而已。

在我看来,文革灾难既非统治者偶然性阶段性政治操作的失误,亦非仅是其内部帮派争斗的产物,抑或纯粹独裁者个人意志导致的恶果,而是制度性灾难,是体制路径与操作的必然结果,与49国陷具有内在本质的逻辑关系;只要其体制本质不变,文革就会变换无数种面目继续下去。如将文革视为其偶然性与阶段性政治失误,或只看做其内部帮派所谓路线斗争与个人独裁的产物,继而把文革的结束与文革后的改革当作所谓拨乱反正的光明之路,便等于认同了体制的合法性,从而忽略了文革与改革是同一统治集团与体制不同时期的体制化操作,文革与改革乃其不同时期的建制实验与固权措施这样一个基本事实;两者的不同仅在于其体制的阶段性任务和工作重心与统治策略手段的不同而已。

因此,文革反思必须超越体制自身对文革的定性与规范,以制度批判为其根本目的,否则,孤立的看待文革,或将文革灾难与罪恶孤立于体制之外进行论说,不仅没有意义,反而有可能会使其反思批判话语被体制所利用,成为对体制当下阶段的颂扬,客观上产生某种“忆苦思甜”党化愚民教育的作用,并为其增加弥补了正当性与合法性。遗憾的是以往体制内外的文革反思与批判恰恰大都囿于体制话语系统之内,是以其经改为合法性基础展开的——或许,这便是何以文革反思之声不绝于耳,改良呼唤从不间断,但却始终原地踏步皆无收获成果可言,以至于在其“两个30年不能相互否定”的宣告声中彻底归零,终至破产绝望的根本原因。

因此,文革反思必须超越体制自身对文革的定性与规范,以制度批判为其根本目的,否则,孤立的看待文革,或将文革灾难与罪恶孤立于体制之外进行论说,不仅没有意义,反而有可能会使其反思批判话语被体制所利用,成为对体制当下阶段的颂扬,客观上产生某种“忆苦思甜”党化愚民教育的作用,并为其增加弥补了正当性与合法性。遗憾的是以往体制内外的文革反思与批判恰恰大都囿于体制话语系统之内,是以其经改为合法性基础展开的——或许,这便是何以文革反思之声不绝于耳,改良呼唤从不间断,但却始终原地踏步皆无收获成果可言,以至于在其“两个30年不能相互否定”的宣告声中彻底归零,终至破产绝望的根本原因。

相比周、徐二位的作品立意与所指,如果说周勍的纪录片《我记不清了》提示出了历史何以失重的根本原因,那么,徐星的纪录片《罪行摘录》则为未来必将到来的审判准好了一份具体确凿的历史证词。他们至诚的历史责任感与其严肃的工作态度使我们看到了正义必将彰显罪恶必将得到审判的希望与可能性。为此,本人作为文革遇难者的后代和他们的朋友,借此谨向二位老兄深表诚挚的谢意。

相比周、徐二位的作品立意与所指,如果说周勍的纪录片《我记不清了》提示出了历史何以失重的根本原因,那么,徐星的纪录片《罪行摘录》则为未来必将到来的审判准好了一份具体确凿的历史证词。他们至诚的历史责任感与其严肃的工作态度使我们看到了正义必将彰显罪恶必将得到审判的希望与可能性。为此,本人作为文革遇难者的后代和他们的朋友,借此谨向二位老兄深表诚挚的谢意。

图片来源:https://www.facebook.com/pg/xianxcfca/photos/?tab=album&album_id=1667836460001737