雅致小号 2020-03-27

让亿万国人关注的方方封城日记落幕了,但是我有个不好的预感,对方方的围剿才刚刚开始。秋后算账的说法同样适合方方。当然,这并非说有人要把她关起来,或者也给个训诫书什么的,但是,方方的挺身而出已经让她成为靶子,成为一种思想的暴露,而这种思想所代表的生存方式,即,我要用自己的头脑判断,用自己的判断去说出事实,是必定要受到批评和压制的。

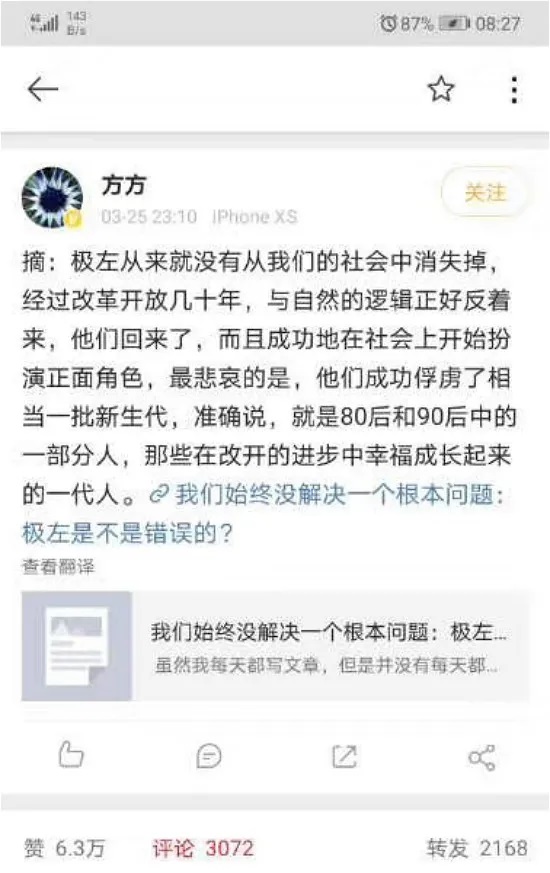

几天前,我写了一篇《我们为什么再次痛苦?就是始终没解决一个根本问题:极左是不是错误的?》,对我长期以来感到担忧和痛心的年轻一代中出现极左现象进行了反思和分析。文章发布后,很多人在后台留言,有赞同我的,也有反对我的,还有中性分析的。有朋友给我传来截图,方方也在其个人微博上转发了这篇文章。可见,大家对这个问题还是关心的。

我在文章中重点讲的是年轻人,也就是80后和90后的群体。我说过,按一般逻辑,这个群体中极左的那些人本不该是这个样子,因为他们是80年代以后才出生的,套用过去的革命语汇叫“根红苗正”,但是,这里的“红”和“正”都是指的改革开放,沐浴着改开的春风,享受着改开的成果,借着改开的窗户看世界乃至走向世界,包括这次先走出去后来看欧洲疫情严重又走回来,不料刚下飞机就被套住的很多小留们,你能说他们不是“根红苗正”吗?

可是,他们中的很多人却大出我们所料,他们借着政治正确的爱国情怀,让我们在社会大环境中很难去放开手脚批驳他们,但是,以像我这个岁数以上的主张自由和宽容的人看来,他们的“行头”虽然与传统极左看上去不像,然而,按照他们所支持的、所赞赏的、所肯定的,却是明明白白地正在走向改开的对立面。

原因在哪里?是他们自起炉灶吗?不是,炉灶早就有人给起了,而他们不过是在改开的锅里吃着挺香,却被人告知,你看,我这口锅里的饭挺好吃吧?于是他们便接受了,并且跟着这些人到处去说这口锅如何如何好。

其实,他们拿着的这口锅早就不是给他们做出美味的那口锅,而是多少年前凭粮油副食本定量供应嚼头的那口锅,是曾经因一度低潮而闲置了很久的那口锅。可是,年轻的极左们不知道,从未经历过那个年代的他们依然热情洋溢地逢人就说,这锅不错吧?改开牌的!这锅能做出好饭,你看我吃得多香!

关于导致这种很具时代违和感现象的原因,我在上面那篇文章中写过这样一段话:“环境很重要,某些经历过极左年代的老一代很重要……不可否认的是,老一代的极左从来就没有消失过。现在回头看,自改开以来最轻松、最宽容、最具有进步性的那些年,是他们这些人最难受的十几二十年。和方方一样,那个时候的他们也是痛彻心扉的,因为他们不得不这蛰伏起来,不得不低调下去。所以说,方方的痛彻心扉和他们的痛彻心扉,程度一样,年代恰恰相反。”

如果用大白话来说,那就再简单不过,没有老的,哪来小的?因为在我周围就有很多这样的人,他们也是知识分子,有的是我这样的岁数,有的是方方的同龄人,还有的年岁更大,极左的资历更深。

一个月前,我的一位在官方媒体工作的同学在朋友圈中写了这样一段评语:“人的立场不一样。这个方方写的封城日记,基本在渲染、放大局部的‘暗’,她看不到神速崛起的医院,看不见上万中华好儿女冒死驰援武汉,看不到全国各地兄弟姐妹夜以继日加紧生产、运输物资支援武汉……我们的体制也该体检了:为什么荣誉和位置给了这些拆台的人!”

我这位同学是位老左,他的朋友圈封面就是一张领袖在天安门城楼检阅红卫兵的照片,他这样说我丝毫不感到奇怪。读过方方日记的人会同意他的批评吗?同意的很多,我说的是那些左派,更多的是极左人士;方方自己也多次说过,她一路写日记,极左们一路对她围剿。

可是,那些支持方方的人绝不这么看,他说的那些看不到,方方都看到了,但是方方之所以是方方,是因为她看到了更多这些之外的,别人没看到或者看到却不敢说的,主流媒体也看到但是却没有说的。不就是这样吗?方方看到了,这并不伟大,因为很多人也看到了;方方如果写出来,只放在自己电脑里,这也同样不伟大,因为那是她的私事;可是,方方写出来了,并明知很多人看了会对她围剿,明知主流媒体会给她冷遇,明知一些有权力的人看了会很不爽,她却偏要突出重围,把自己的真实想法呈现出来,并且在最后一篇日记中明言,躲过初一躲不过十五,有责任的人终将被追责。这,才是方方的可敬和勇敢,也是让全体有良知的中国男人尤其是男作家们惭愧一秒钟的原因所在。

如果说我那位同学的评语只让我一笑置之的话,那么,昨天朋友通过微信转给我的一篇中央民族大学教授张宏良的文章则让我大跌眼镜,我努力了半天才镇定下来,让自己确信现在是抗击疫情的2020年,而不是红旗招展的1970年,张教授的这篇文章光题目就吸睛无比,《张宏良:应主要分析方方现象的阶级土壤》。这是今天我们适应看到的文章吗?其中的很多话可以直接作为“大右派方方批判大会”的发言稿。不信请看:

“大家对方方的本质认识很准确很到位,认为她是阶级敌人,是文化汉奸,对这个问题的批判已经取得了阶段性胜利。但是现在需要炮火延伸,需要将战场引向深入,而不能只停留在现在对方方个人的批判,如果只停留在现在对她个人的批判,就会得出一个错误的结论,认为方方这样一个阶级敌人加汉奸,能够在中国通行无阻完全是个人品质决定的。”

“方方是反共的阶级敌人,是反华的汉奸,这一点已经没问题了。现在的问题是谁把这样一个反共和反华的人弄到了厅级干部的位置?是什么因素把她的反共作品指定为获奖作品?又是谁赋予了她法外特权?法律规定,疫情间造谣者要判7年有期徒刑,而整个疫情期间最大的谣言就是方方那个手机图片的谣言了,可是不仅没有判方方有期徒刑,甚至连对李文亮那样的训诫都没有?”

这就是左派大家张宏良对方方的宣判,按照他的鉴定,现在就可以将方方打翻在地,再踏上亿万只脚,让其永世不得翻身。这样,我同学那种对“荣誉和位置”的担忧也都一并解决了,一个人已经永世不得翻身了,其“荣誉和位置”不早就烟消云散了?不仅如此,按照张教授的观点,这还不够,还要向方方的背后深挖,也就是那个年代的人们再熟悉不过的一句话:要将斗争引向深入。

读方方日记,再看张教授定性,你会有冰火两重天的感觉:他们是同一个时代的人吗?不用怀疑,不仅是同一个时代的人,而且出生日期仅相差两个月,方方出生于1955年5月,张宏良出生于1955年7月。除了疫情期间让大家争读的封城日记,方方还写出了反映民生之艰的《风景》、《万箭穿心》和《软埋》等作品,张宏良写出来什么?太多了,仅最近就有这样几篇重头文章:《方方力量的强大超出想象》,《最近老胡的表现越来越好,再次为老胡点赞!》,《这次疫情暴露了资本主义政府对内对外的残暴本质》,等等。

这是两个月的差别吗?只看他们各自的文字,你会觉得他们仿佛生活在两个时代。其实不然,他们只不过是生活在同一时代的两个空间,就算他们当年坐在同一间教室,我也百分之百相信,他们读的是不同的书,采取的是不同的思维方式,得出的是不同的思考结果。于是,方方成了封城日记的作者,而张宏良成了天天阶级斗争不离口的极左大家。

方方的爱恨情怀我们早已清楚,那么张宏良呢?他也有喜欢的,比如朝鲜,朝鲜艺术团来华演出,主持人一句“亲爱的中国同志们”就让张教授感动不已,在张教授看来,这称呼“充满了人与人之间至情至性的真正平等,马上就感受到了那没有‘弱肉强食、优胜劣汰’的丛林法则的人类社会的温暖之情,这就是社会主义的人际关系和人间感情。”朝鲜,太人人平等了!如果给张教授发一张平壤居民身份证,想必他会攥着它睡觉,就是在梦中都会笑醒了吧?

张宏良也有恨的,他恨美国,但是他绝对不会承认他恨美国人民,恨美国人民的生活方式,因为在他的理论中,美国人民和美国政府是两码事,他不愿或者说无法面对这样一个事实:美国政府是美国人民通过选票选举出来的。就在一个星期前,他欣喜地写了一篇《昨天特朗普的政绩完全清零》,文章说,特朗普执政四年,美国股市上涨超过50%,四年上涨1万点,市值增加将近18万亿美元,相当于2017年他接任总统时的美国GDP总和,可惜天公不作美,仅仅不到一个月的时间,美国股市就又跌去了1万点,又回到了特朗普执政之初的原点,把特朗普的政绩完全清零还不算,目前仍然在继续暴跌。

我不明白,张教授到底在高兴什么?你自己家的花折了是伤心的事儿,别人家的树倒了就是值得庆贺的吗?这到底是什么心态?

应当说,很多中国人逻辑不好,这在极左人群的身上表现同样明显,比如,方方转发我的那篇文章后,有人留言说,“说别人极左,其实就是极左思维在作怪,过来人嘛还保留着几十年前惯性”。这样的头脑让人无语。如果按这种说法,那给别人定罪的法官也就是罪犯了?法官给你定罪他仍是守法公民,我说某些人极左我自己就是极左了?我不是法官,所以就享受不到法官的这种待遇?

有人写了一篇《谁是方主席笔下的“极左”》来批驳我,说枫叶君的文章用一句话来概括,就是“我说你是极左,你就是极左”。接着又说,“这个风格,写日记的方主席也是这样,我说是极左就是极左,反对我的就一定是极左”。我很有些诧异,怎么,我们倒像是红卫兵和造反派了?是我的那些文章像,还是方方的封城日记像?

文章的作者是一位80后,说,“我真的不觉得80年代是最好的年代,我觉得我过的比30多年前更好,我的孩子的生活过的更比30多年前更好。难道,不认为80年代好,就是极左了?”为佐证这点,作者说,自己小时候缺玩具,只能眼巴巴看着心仪的玩具,但却没钱买,又说,那时候的精神生活也没什么,“哪像现在互联网这样,想找什么都能找到”。

“不认为80年代好,就是极左了?”这话听起来质问得有力,但是我可以这样告诉作者,凡是极左的,都几乎认为80年代不好,他们认为60年代、70年代比80年代好,因为80年代是思想自由的年代,正在一层层挣脱左的束缚,极左们怎么会觉得80年代好呢?至于说作者自己对80年代的漠然,我只能说,因为你那时还小,还只停留在想买心仪玩具的层次,当然也就不知道那时候的人们尤其是知识分子在思考什么、追求什么。文章先说“那时,精神生活也没啥多样的”,接着又说“80年代时候还小,不知道啥叫精神生活”,如果后一句是实话,那前一句的支撑点又在哪里呢?

至于互联网时代的福利,这是任何人都承认的,但是绝不像作者所说的那样,“想找什么都能找到”,这是谁给你的自信?如果你这样说也可以,但那可能是你在国外旅行时蹭别人网的体会,要么是英国,要么是美国,最次了也得是日本和韩国,在作者自己的户口所在地绝对不是这样。

逻辑疲软在张宏良这样的教授身上表现得同样明显。对于李文亮医生,我看张教授也是支持的,这很好,但是张教授的亮点不在这里。李文亮的名字人人皆知是在他“出事”之后,他是因为“出事”才上了央视新闻的,这件事张宏良不可能不知道。然而,当几家主媒高赞李文良时,张教授激动了,他在博客中写道:“看到包括人民日报、新华社、中央电视台在内的所有中央媒体全都高调悼念李文亮的文章,眼泪不禁夺眶而出,心里只有一个感觉,这就是高呼:万岁,我们伟大的党!万岁,我们伟大的祖国!”

要知道,这时候距离李文亮被训诫已过去近两个月,距离李文亮病逝也已经两个星期。张教授,您的激动是不是来得晚了点儿?等到中央调查组给出了李文亮事件调查的情况通报,武汉市公安局撤销了对李文亮的训诫书并向其家属致歉后,张教授又激动了,写了一篇题为《我们伟大、成熟、清醒的党》的文章,认为党在李文亮事件上“伸张了正义,保护了人民”。

李文亮得到了“平反”,我也很感欣慰,我想这几乎是所有人的同感。但是与张教授不同的是,我更愿意回想李文亮在训诫书上签字的情景,以及他和另外7名医生上央视新闻节目的待遇。我觉得真正的思考在这里,为什么会这样?而很明显的是,张宏良不这样想,他感兴趣的是几家主流媒体几乎同时在李文亮病逝后对其发出赞扬之声,以及中央调查组通报、撤销训诫书以及道歉等带有总结性的“拨乱反正”。正因如此,张教授更喜欢感动,至于前后关联、逻辑之类的东西,他并不在乎。

需要指出的是,张宏良的这样的极左大家走得太远,用力过猛,动作太大,因此这倒成了一块挡箭牌,好像只有他这样一张口就是阶级斗争、一天不上传领袖像就难受的人才是极左,而那些比他身段柔和的天天只喊着爱国的很大一部分80后、90后就不是极左。其实这大错特错。关于这一点,我在《我们为什么再次痛苦?就是始终没解决一个根本问题:极左是不是错误的?》一文中已经讲得很清楚,因为极左名声不好,所以,几乎没有80后、90后会承认自己是极左,可是不承认就不是吗?不承认犯罪的人不照样在监狱里服刑吗?谁告诉你只有自己承认是极左才是极左,自己说不是就不是?因为别人会有判断,你自己承认不承认只是自己的事。

这就涉及到一个问题,我认为也是方方日记引起巨大争论的终极问题,那就是,我们是要做一个有良知的人,还是要做一个简单的爱国者,甚至是所谓的爱国者?方方的回答毫无疑问是前者,支持方方的人也是如此,而反对、围攻甚至像张宏良那样要号召大家对方方进行阶级批判的人,都几乎属于后者,或者干脆就是所谓的爱国者。

方方关怀的是一个个具体而鲜活的生命,这些人有父母、子女、丈夫或妻子,他们没有什么符号,就是一个个活生生的人,他们有权利安全并有尊严地生活在这个世界上,哪怕有一天要告别这个世界,也应该明明白白地离开,而不是糊里糊涂死去。这还不够明白吗?方方也不矫情,她也不是不知道大局,但是她非常清楚的是,如果一个个具体的生命没有了保障,一个个鲜活个体的消失要不到解释,那你那些所谓的高尚目标、高贵道理又有什么意义呢?价值又在哪里呢?

所以我认为,在方方的逻辑里,公正和道义是自下而上建立起来的,也就是说你不能在个体和基层这里正名,就不能解释你在顶层的理由构建。可是极左群体不是这样,他们先构建一个原则,认为它是包容一切的,在它的轨道中每一个个体都会被包括在内,并被照顾到、关怀的,而这种原则是无需证明的。他们总是以爱国者自居,并且与国家同呼吸共命运,所以,他们的言辞绝对比方方和方方的支持者们来得更正义。事实上,他们只是简单的爱国者,有的只是所谓的爱国者。

难道不是这样吗?方方在日记中提到的当然是具体的人,她绝不会只很虚地提武汉人民,因为武汉人民作为一个群体早就被占用了,他们是深明大义并且为了更大的利益而愿意作出牺牲的。所以,对方方来说,她只剩下关注具体的人了,就是一个朋友,或者朋友的朋友,朋友的同事,又或者直接就是一个素不相识的人。可是,这种关怀不正是最真实的吗?如果老板给你发工资,你是愿意要“人民币”三个字,还是要三张一百元的人民币钞票?

有良知的人很少整天把爱国挂在嘴边,他们的行为告诉别人,他们首先是爱人的,所以从具体到抽象,他们几乎不可能不是爱国者。相反,简单的或所谓的爱国者却不敢如此保证,因为他们总是先服务于自己假设的理念,他们中当然有很多有良知者,但是由于他们的根本思维是自上而下,这就决定了他们和方方以及方方的支持者们完全不同,他们更适合参加游行、彩排庆祝集会,而不适合进行有深度的思考。用个比喻说,他们也是在包饺子,手里也有皮和馅儿,但问题是很可能事与愿违,他们用馅儿去包饺子皮,结果做出来的不是饺子,而是水煮丸子,而这丸子里还有个核心,就是那张饺子皮。

饺子和以饺子皮为核心的水煮丸子是一回事吗?当然不是,但是有人就是不明白这个道理,包括张教授,也包括那位写文章同我商榷的80后作者,所以他才会在文章中说“我真的不觉得80年代是最好的年代”。

我的粉丝读者中也有很多80后、90后,他们很多人支持我的在《我们为什么再次痛苦?就是始终没解决一个根本问题:极左是不是错误的?》这篇文章中的观点,并不因我提到了80后、90后的问题就对我有什么意见。我也一样,我不担心包括那篇文章作者在内的80后、90后们不高兴,我依然坚持自己的看法,即,这一茬年轻一代中有很多人已经变成改开打扮的极左派是非常让人遗憾的,他们本来应该让自己的足迹走得更正确,而不是像现在这样,让方方以及我们这些经历过或扫过那个年代尾巴的人,遗憾地看着他们与80年代的精神背道而驰,渐行渐远。

时间过去了三四十年,但是很实在地说,80年代的确是一道价值观的分水岭,也是一个精神的丰碑,如果你实在分不清谁是自己的同道了,那就可以拿出这道题让他或她去选择,你会发现,分清哪些人是同道、哪些人是陌路并不是一件很难的事儿。

历史和现实都在不断地告诉我们,做一个有良知的人很难,做一个简单的或者所谓的爱国者很容易。李文亮之所以走进一条布满荆棘的小路,并沿着它最终走向人生的终点,就因为他是一个有良知的人。方方也是如此,如果她只是简单地爱国,不要说60篇封城日记,就是一篇恐怕也不会诞生。

对于一个国家和一个民族来说,简单的爱国者或所谓的爱国者是挂在大门上的灯笼,挂在楼体上的彩灯,以及闪烁在楼顶的看上去很花哨的广告牌,而这座楼的地基却是由良知者默默撑起来的。它之所以还能立在那里,没有坍塌,是因为我们还有众多看上去远没有那么爱国的有良知的人,比如方方,又比如,已经离开我们48天、年仅35岁的李文亮医生。

我,牆外的第三代华人,才刚认识到这个筆会. 这是读到的第三篇文章. 很高兴的看到牆內有不同的声音,有雷同的想法.