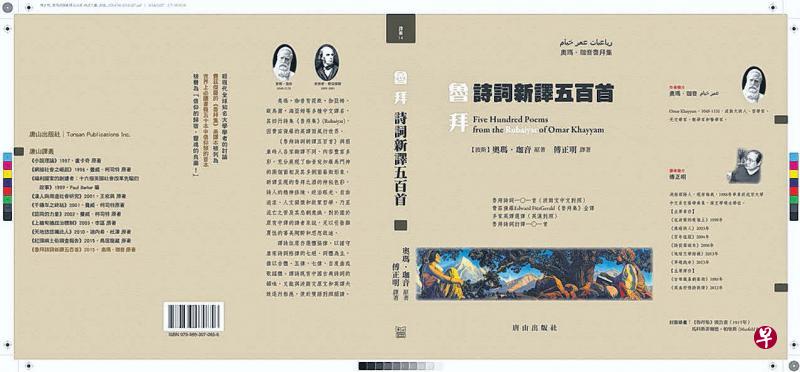

(波斯)奥玛·珈音原著 傅正明 译著

(波斯)奥玛·珈音原著 傅正明 译著

鲁拜诗词一〇一首(波斯文中文对照)

费兹杰罗Edward FitzGerald 《鲁拜集》全译

多家英译选译(英汉对照)

鲁拜诗词衍译一〇一首

唐山出版社

2015年1月

本书介绍

奥玛·珈音(عمر خیام,Omar Khayyam,1048-1131,有莪默·伽亚姆、欧马尔·海亚姆等多种中文译名),波斯大诗人、哲学家、天文学家、数学家,其四行诗集《鲁拜集》(Rubaiyat),因费兹杰罗(Edward FizaGerald) 的英译而风行世界。《鲁拜诗词新译五百首》,与前辈时人各家翻译不同,内容丰富多彩,充分展现了珈音宛如罗马门神的两个面相及其多侧面艺术形象。新译呈现的鲁拜之酒的神秘色彩,诗人的精神修炼、政治眼光、自由追求、人文关怀和启蒙哲学,乃至流亡之苦及其悲剧意识,对于囿于原有中译的读者来说,足以引发颠覆性的审美陶醉和思想启迪。译诗依原作选体协律,以谨守唐宋诗词格律的七绝、词体为主,杂以古体、五律、七律、自度曲或歌谣体。译诗既有中国古典诗词的韵味,又能与波斯文原文和英译大致逐行相应,便于双语对照阅读。

译者介绍

1988年毕业于北京大学中文系文艺学专业,获文学硕士学位。现居瑞典。

主要出版物有译著《古希腊喜剧艺术》(英译汉,北京大学1988年);

傅正明,湖南邵阳人,现居瑞典,1988年毕业于北京大学中文系文艺学专业,获文学硕士学位,主要著作有论著《在波兰的废墟上——辛波丝卡的诗歌艺术与文化传统》(文化艺术出版社,1998年),《黑暗诗人——黄翔和他的多彩世界》(柯捷出版社,2003年),《百年桂冠——诺贝尔文学奖世纪评说》(允晨文化,2004年),《诗从雪域来》(允晨文化,2006年),《地球文学结构》(联经出版,2013年),《梦境跳伞——特朗斯特罗默的诗歌境界》(台湾商务印书馆,2013年),长篇小说《狂慧诗僧:邱阳创巴传奇三部曲》(允晨文化,2017年), 译著《古希腊喜剧艺术》(北京大学出版社,1988年),《英美抒情诗新译》(台湾商务印书馆,2012年),《鲁拜诗词新译五百首》(台湾唐山出版社,2015年),《莎士比亚的诗歌纪念碑》(台湾唐山出版社)《莎士比亚商籁新译笺释》(豆瓣阅读电子书,2016年)。

《鲁拜诗词新译五百首》前言

文史推移,春秋更替,诗苑译林,与时翻新。也许,从来没有一本诗集,比《鲁拜集》吸引了更多的异域目光和译坛高手。

一

奥玛·珈音(عمر خیام,Omar Khayyam,1048-1131),波斯大诗人、哲学家、天文学家、数学家和医学家。诗人父亲的职业是“帐篷工”(tentmaker),这是诗人的雅号“珈音”的本义,当指搭帐篷、拆帐篷的苦力。郭沫若在其译本《鲁拜集》“小引”中把该词译为“天幕制造者”,不妥。珈音往往把“帐篷工”用为人和神的隐喻,因为人的灵肉一体的“帐篷”,是神造的,何时搭,何时拆,取决于神意或天命。

珈音于1148年生于扶桑州(Khorassan)的纳霞堡(Naishapur),今伊朗东北部波斯湾岸,当时是帝国首都,其繁华堪与开罗、巴格达比肩,人杰地灵,学府荟萃,号称“东方门户”,是丝绸之路沿途的重镇。但身居京都之珈音,却经常与世俗虚荣无染,与时尚浊流分道,混迹于酒肆之间,花前月下,举杯狂歌。

诗人出身贫苦,其父见他天资聪颖,竭尽全力供他投师求学,让他自幼得到哲学、文学、数学等各种知识的良好教育。那个历史时代,正值波斯从伊斯兰、基督教、犹太教等多种宗教兼容转型为阿拉伯文化一统天下。塞尔柱土耳其人(Seljuk Turks)入主波斯,仍然奉伊斯兰为正宗。由于宰相尼让牟(Nizam al Mulk)的荐举,塞尔柱王朝的苏丹马利克沙一世(Malik-Shah I)邀请珈音参与修订历法,主持修建天文台。此外,珈音还兼任苏丹的御医,教授哲学、数学,著有多种哲学和科学著作。

1092年,正值珈音盛年之际,宰相尼让牟和苏丹马利克沙相继死亡,此后,王室后党与太子党争斗激烈,政局不稳,战火不断,社会不公。失宠于朝廷的珈音一度萍飘蓬转,陷入名为“朝圣”实为流亡的苦旅,如他在诗中表现的那样:“绝地流亡忧患魂,荣华安在草莱深”(V.005)。“与其浮泡壮洪水,不若沉江深海游”(II.114)。这是中文读者十分陌生的珈音流亡诗。由此可见, 诗人并不把追求声色之乐的肉体生命,视为人生一切情境中的最高价值,富于悲剧意识。

后来,珈音不断遭到穆斯林的攻击。依照传记作家兰姆(Harold Lamb)在半是史实半是想像的《珈音传》(Omar Khayyam : A Life )中的描写,当时的伊斯兰学院以“违犯圣法”等罪名起诉审判珈音,查禁、焚毁了他的著作。但是,珈音最后是被朝廷罢官还是主动辞官,伊朗历史学家无法定说。还乡之后,珈音在纳霞堡聚徒讲学。诗人之平民立场,愤世嫉俗、离经叛道的倾向,在其晚年作品中,仍然不断在乱世夹缝中得以表现,直到1131年诗人逝世,享年八十三岁。

二

在典型地言志抒怀,表现诗人的性格特征和诗歌风格的作品中,有下面两首鲁拜,即由上下联组成的四行诗,堪称珈音的自画像:

人有心源清浊水,

育秧生稗酿欢悲,

神魔两相请君察:

锈蚀镜和鉴世杯。(V.002)

四体瘦皮包骨气,

任祂宰割少尘怀。

霸王成敌无惊惧,

巨富为朋不索财。(I.003)

依照上引第一首诗,我们每个人都是自身的祸福悲欢的源头。其善恶二元论,源自前伊斯兰文明的祆教思想。依照这种近乎泛神论的精神信仰,善神与恶神进行了长期争斗,站在善神一边,推动人类进入“光明、公正和真理的王国”,是最大的善。锈蚀镜有弃明投暗弃善向恶的倾向,因此,必须像禅宗公案中神秀诗偈所警示的那样,“日日勤拂拭,勿使染尘埃”,才能弃暗投明,改恶从善。而更高的境界,是惠能的“本来无一物”的空性证悟。鉴世杯,音译为蒋牟西杯,是以传说中古波斯国王蒋牟西(Jamshid)命名的七环神杯。相传国王在此宝物中斟满美酒,一饮而尽就可以看到世界各地的景象,可以知悉过去、现在、未来三世,因此,可以视为有助于证空的法器。

以佛学来阐释上引诗歌,可以说,珈音不仅有不断开悟的小乘觉悟和为人类“育秧”布施的大乘慈悲,而且达到了金刚乘的“无望”和“无惧”的境界。所谓“无望”,首先是对过份的物质财富的无望。物质财富,在原诗中以传说中阿拉伯巨富哈丁台为象征。更重要的是,诗人不仅有对物质财富的无望,而且有看重当下的对天堂的无望,相当于对脱离轮回的涅槃的无望。所谓“无惧”,是对暴君权贵的无惧,对决定人类命运的“天”或神明的无惧。原诗以波斯古代传说中的英雄鲁斯塔姆为“霸王”的象征。这种大无畏精神,来自不断的对生死的参悟。

诗人的无望,并非绝对消极地服从命运的宿命论。在《鲁拜集》中,有一种前定论与自由意意志之间的审美张力。这种顺从自然和积极进取的两个面向,典型地表现在“天命外无甘露来”(I.089)的认定和“合力掀翻老地球,重酿心仪酒”(II.099)的愿景中。前者肯定了一种神秘力量对人类命运的决定作用,后者表达了诗人不满于现实丑陋和重塑宇宙的热望,因此与腐败的清末以来中国知识分子改造世界的革命呼唤遥相呼应,使得各家中译争奇斗艳。本书依照波斯文原文和英译,为这两首诗提供了多种不同的各有特色的中译。在多家英译中,我最推崇的是提塔的迻译,译者另出机枢,想像出一场星际足球赛:

梦中星际足球赛,

我是前锋好将才,

一脚地球踢局外,

乾坤如意重安排。(IV.50)

三

珈音梦中心仪的美酒,既是物态之葡萄酒,又是隐喻之酒。物态之酒,过量成毒药,适度即良剂,在朱门可能是放纵情欲之臭酒,在寒门却是酸中带甜之佳酿。隐喻之酒,象征意义十分丰富,如下引鲁拜(“捣练子”)所吟咏的那样:

坛外酒,意涵多,

至美抿为戒酒歌。

醉魄夺魂迷五感,

味同天酒令人酡。(III.103)

这里的“坛外酒”,即神秘的隐喻之酒。它是以某种事物造成的令人陶醉的精神效果来界定的。首先,它可以是爱之酒,诗、乐、舞之酒。例如,费译《鲁拜集》中最流行的第12首,新译为一首词,调寄“巫山一段云”:

开卷诗书美,舒怀坛酒香,

青枝叶下有粗粮,日月转悠扬。

嘉树垂荫蔽,清歌咏短章,

丽人衷曲伴君郎,荒野作天堂!

这里写到的优美的诗书、动人的音乐(清歌和终曲)或广义的艺术,以及诗人钟爱的丽人,均可以视为“醉魄夺魂”的“坛外酒”或“天酒”的意象。

在另一首诗中,诗人解释他近来不饮酒的原因:“只缘多日心杯满,醉煞金秋得好逑”(I.069)。在这里,诗人更明确地把丽人佳偶喻为可以替代物态酒,可以让人戒掉坛内酒的“坛外酒”。但是,依照伊朗历史学家的说法,珈音终生未娶,没有子嗣。尽管如此,依照《鲁拜集》的内容,半是传闻半是想像的多种珈音传记,都要写到诗人的罗曼史。

在更广泛的意义上,美酒是真、善、美的隐喻,存在或宇宙和谐的隐喻。珈音诗云:“倘若酒深玄更深,嗟夫愧我未开悟”(I.078),直译是:假如说有什么比“醉酒”更深奥的事,我就会为自己的无知感到羞愧。这种隐喻之酒,可以视为本体论的“存在”的象征,个中奥秘,相当于中国哲学所说的“玄”,即深奥的玄理。酒就是玄理,因此没有比这更玄的事情。

这样的天酒,像光明的灯盏一样,可以照亮饮者的心灵,契合饮者的内光,启迪人们理解人生的真谛,如拙译“江南春”所吟咏的那样:

溪水上,野花间,

美之灯闪闪,流酒灌平原,

诗琴无羁清波语:

春水匆匆难复还!(III.084)

诗中“美之灯”的意象,可以解读为美的太阳或美的光源,是自然美、生活美的象征,同时是精神美乃至美本身的象征。这个意象,源自新柏拉图主义影响下形成的苏菲派“流溢说”(Emanation),依照这种学说,宇宙万物是源自上帝本然之动静所显现的余光流泻。珈音笔下以酒为隐喻的“美之灯”,是水火交并、阴阳和谐之象或创世纪的原型意象。

四

最早建议费兹杰罗(Edward FitzGerald, 黄克孙译为费氏结楼)翻译《鲁拜集》的考威尔(E. B. Cowell)教授认为:珈音是一位“双重性的诗人,一位雅鲁斯(Junus,两面门神),其两个面孔没有类似性,其生活和体验之一半与另一半相互牴牾。”①从佛教角度来看,珈音诗中有自我揶揄与自我证悟、偏执自我与破除我执,沉醉与清醒、癫狂与明哲的审美张力。但是,中国早期的评论家,往往只能从费氏英译中看到珈音的一个面相。例如,王佐良先生认为,《鲁拜集》“以清新的东方情调和一种但求今世欢乐的思想打动了作家们和普通读者的心。”② 相比之下,郭沫若于1922年在《创造季刊》(第一卷第三期)最早发表《波斯诗人莪默·珈音译诗百零壹首》时,就在文章谈到他读《鲁拜集》的感想,例如,他由此想到屈原的《天问》中对于宇宙人生的疑问,想到了歌德的《浮士德》,还有中国的古诗十九首这些诗里面的享乐主义,以及古代诗人刘伶和李太白的神韵。

我在阅读、迻译本书的过程中,深感《鲁拜集》的内容不止于此。与中国古代诗人作家相比,《鲁拜集》的字里行间还有老子的智慧,庄子的飘逸,赵壹的讥刺锋芒,左思的痛切讽喻,杜甫的沉郁顿挫,白居易的义愤填膺,苏轼的悟心达观,《红楼梦》诗词的五味杂陈……。这些方面或有人略微论及,或未被学者所识。由于中国读者论者大多囿于费译,管见难免。更不为人所知的,是拙译呈现的珈音作为反专制的政治诗人和伟大的人文主义者的面向,例如下面此诗:

误认昏君作救主,

错将专制称崇高。

休明陛下宜诏告,

罪己怀柔减赋徭。(IV.001)

诗人直接致辞的“陛下”,当指苏丹马利克沙一世。在兰姆的《珈音传》中可以看到:这位苏丹虽然是独裁者,却有相对开明的一面,容忍尼让牟和珈音的直谏。在位晚期,他对高压治国有反省之意,悔恨自己曾迫害基督徒,导致欧洲十字军东征,一路生灵涂炭。

此外,本书中的多首鲁拜,可以与富于人文精神的中国诗词进行比较研究。因此,我的鲁拜新诠,对于中国读者的原有认识来说,在某些方面带有颠覆性。我的《鲁拜集》<题诗>三韵,虽然步黄克孙先生衍译《鲁拜集》<题诗>的原韵,却可以反其意而用之,正是因为珈音原本就有两个面相。

五

珈音不但看重当下解脱,而且追求灵魂永生,精神不朽。这一点强烈地表现在他的一首咏月诗中:“月魂不信永恒死,体灭性存天地间”(III. 050)。这种信念,来自诗人追求真善美的漫长精神之旅,来自诗人不参加任何有组织的宗教团体的个人独修。这裏只能简单地勾勒诗人与宗教信仰的关系。

离经叛道的珈音经常对伊斯兰教义问难质疑,往往以逻辑学的归谬法来嘲弄盲目信仰的谬误。至于诗人最后生命弥留之际是否皈依真主,仍然是有争议的问题。在归在珈音名下的最后鲁拜中,诗人祈求真主:“神从虚有造天地,请携我空归始元。”(V.016)可是,此诗的真伪仍然难以确定。

珈音被后世某些伊朗学者称为伊斯兰哲学家,主要因为他在以阿拉伯文撰写的哲学著作中经常引用《可兰经》经文,与《鲁拜集》的叛逆者形象判若两人。审视珈音的两个面向,应当注意的是,他的哲学著作是要公诸于世的,在打压表达自由独尊伊斯兰的塞尔柱帝国,作者无法公开挑战正统。而他的诗歌大多是在朋友圈子中即兴朗诵的,可以借隐喻曲折地表达诗人的真实感触。像中国传奇剧《桃花扇》的作者孔尚任一样,珈音往往“借离合之情,写兴亡之感”,同时寄寓诗人的思想和精神追求,例如下面这首鲁拜:

书关大爱多辛秘,

畏死休谈弦外音,

浅学难深谁在意,

只留思想作铭箴。(IV.019)

在塞尔柱帝国,因离经叛道的思想而被处死的哲学家不乏其人。珈音既敢于自由表达,又不得不有所自律。由此可见,《鲁拜集》的许多诗都有言外之意,可以作两种乃至多种解释。

此外,也有伊朗人把珈音誉为“苏菲圣人”,主要依据是珈音在哲学著作中把苏菲视为求知的最佳途径。③对于这一“封号”,我们必须区分两种不同意义的苏菲。“苏菲”(Sufi)一词,或说源自阿拉伯文的“纯净”一词,或说源自“羊毛”一词,指早期苦修僧所穿的质朴的羊毛衫。两种苏菲,依照的学者沙阿(Idries Shah)的诠释,一是古老的难以溯源的“灵修的同气相求”(spiritual freemasonry),它蕴涵世界各种信仰的基本要素,不是穆斯林的独占品; 二是后来被穆斯林接纳为伊斯兰分支的苏菲教派。在沙阿看来,珈音属于第一种超越时代的“苏菲的喉舌”。④

像古老的苏菲通灵者一样,珈音以“自我消解”和“与神合一”作为其神秘之道的核心。但是,那个“神”究竟是怎样的神,在各行其道的苏菲心目中并不相同。苏菲诗人莫拉维·鲁米(Mevlana Rūmī)堪称珈音的精神传人,他在《玛斯纳维》((Mathnawi,I.36-37)中写道:“女性是神之光,她不是你(世俗的)情人。她就是造物主――你可以说她并不是被造的。”珈音的不少情诗,也可作如是观,例如:

情烛高烧望月眸,

如焚眷恋照春秋,

蛾心重美轻身祭,

生不同衾作死俦。(IV. 041)

珈音像历来的苏菲诗人一样,以飞蛾自况,其诗的意涵与中文成语“飞蛾扑火”的贬义完全不同。以烛光为象征的神或宇宙大美,与“佛光”或“内光”的概念非常接近。飞蛾的“自我消解”类似于“破除我执”。要理解《鲁拜集》中的爱情诗,这是一把重要钥匙。

六

伊朗学者之所以尽力把珈音解读为伊斯兰哲学家或苏菲圣人,原因之一,也许是因为费氏的《鲁拜集》英译在西方风行一时。墙外花香飘到墙内,怎能不闻不问?肥水不落外人田嘛!因此,有伊斯兰学者认为,费译之最大错谬,并非意译、省略或增添,而是把珈音扭曲成反苏菲的及时行乐者和无神论者。⑤

第一个方面的“错谬”,费氏早就自认不讳,说他的《鲁拜集》不是翻译(translation),而是一种“变形”(transmogrification)。依照英国学者赫伦-艾兰(Edward Heron-Allen )的核对,费译仅有四十九首译自珈音波斯文抄本,余者或一首杂撷揉剪裁两首或多首之诗意,或依法译本转译,甚至在哈菲兹(Hafiz)等波斯诗人的影响下自行创作。⑥ 尽管如此,费译的创造性翻译成就举世公认,无可否定。他先后出版的五版《鲁拜集》,尤其是专家推重的第四版,被破例列为英诗经典。因此,从费译译为中文,在某种程度上已超出转译范畴,可以视为直接从原文翻译。

费译之盛誉,使得其他多家英译处于阴影之下。早在十九世纪末叶,费译出版之后,就出现了鲁拜热,直接从波斯文翻译的《鲁拜集》,不断问世。

本书除费译第四版一〇一首全译和其他版次的选译之外,从二十多家英译中精选两百多首迻译。各家英译版本说明,见本书卷四和卷五。前言中举其大要,略多介绍。

首先值得注重的是,费译第一版出版后不久,法国翻译家尼可拉斯(J.B.Nicolas)就在1867年出版了法文波斯文对照本《鲁拜集》(Les quatrains)四百六十四首,后来又有尼可拉斯自己的英译本,是后来英译者的重要参考书。

苏格兰女作家凯德尔夫人(Mrs. Jessie E. Cadell),认为费译第一版《鲁拜集》离原作甚远,因此自己动手迻译为《真实的珈音》(1879),收录译作一百四十四首,署名J. E. C.,成为首位翻译《鲁拜集》的女士。为了避免遗漏意象,凯德尔夫人有时一首诗译为六行或一诗二译,韵式或依照原诗,或变通为abab,或abba。后继的的美国女作家卡提斯(Elizabeth Alden Curtis)翻译了《珈音鲁拜百首》(1899),当时《国家》(The Nation)杂志一篇评论文章赞誉该书“思想纯美,令人愉悦”。

英国波斯文学翻译家温菲尔德(E.H. Whinfield),其波斯文英文对照本《鲁拜集》(1883)共五百首。十年后又精选出二百五十七首,单独以英文出版,并且与费译本和多家译本合印为一册,以便比较研究。英国诗人和作家勒加利纳(Richard Le Gallienne)所译《鲁拜集》(1897),系参照多种直译的意译,网络上有全书朗读,可见其瑯瑯上口。英国诗人兼阿拉伯文学翻译家约翰·佩恩(John Payne)所译《纳霞堡珈音四行诗》(1898)八百四十五首,畅销英语世界。

二十世纪以降,阿诺特(Robert Arnot)1903年编辑出版的鲁拜集,囊括了费译(第五版)、温菲尔德的英译和尼可拉斯的英译,题为《珈音的苏菲四行诗》。美国学者、诗人和翻译家汤普森(Eben Francis Thompson)《纳霞堡珈音鲁拜集》(1906),同样忠实于原著,翻译了八百七十八首鲁拜,后来以《珈音的智慧》(The Wisdom of Omar Khayyam)和《珈音的玫瑰园》(The Rose Garden of Omar Khayyam)为书题不断再版。印度波斯学者提塔(Swami Govinda Tirtha)之波斯文英文对照本《醇美琼浆:珈音之生平作品》(1941),共一千〇四十六首,资料翔实丰富,厘清了不少有关诗人的历史纷争,是迄今为止最全的英译本。就忠实性而言,《鲁拜集》权威的直译是英国东方学家和翻译家阿伯里(Arthur John Arberry)1949年编译的《珈音鲁拜集》。

研究《鲁拜集》的著述滋繁,难以举要。伊朗裔学者艾明拉扎维(Mehdi Aminrazavi)的《智慧之酒:珈音的生平、诗歌和哲学》是这一领域最新成果之一。作者认为,在珈音身后几百年,他的鲁拜与伪托之作难以分辨,实际上已形成一个“珈音思想学派”,建议学者读者看重这个学派,而不是珈音其人。⑦

在诗歌领域,这一思想学派不妨称之为珈音诗派,是以珈音为主的集体智慧的结晶,包括世界各种语言的或忠实或创意的译诗在内,是世界文学的奇葩。

七

以科学家和哲学家名重一时的珈音,生前并非以诗人著称,从来没有自编诗集。在伊斯兰世界,珈音被视为诗人并有诗集传世,至少是在他身后五十年的事情。⑧ 现存《鲁拜集》最早版本,是藏于剑桥大学图书馆的1298年抄本,收有珈音鲁拜二百五十二首,但其问世的年代有可疑之处。后来的重要抄本有藏于牛津大学波德莱图书馆的1460年乌斯利抄本,年代不详的加尔各答抄本。二十世纪以来,现代权威版本有赫达亚特(Sadeq Hedayat)编《珈音诗集》(1923年)和伏鲁基(Mohammad Ali Forughi)编《珈音的鲁拜集》(德黑兰,1942年)等。据2013年最新报道,伊朗学者兼诗人纳菲西(Saeed Nafisi)旁搜远绍,从一百六十二本波斯古籍中,得署名珈音之诗共一千二百二十四首。

八

如所周知,上世纪二十年代以来,《鲁拜集》的汉译不断面世,不少出自名家手笔。从费译转译的自由诗体全译,有郭沫若的莪默·伽亚姆《鲁拜集》(上海泰东书局,1924年初版),至今仍然为人推重。后来不断有新的译本问世。古体全译,有黄克孙自称为“衍译”的译本:奥马珈音《鲁拜集》(台北启明书局,1956年初版),其中有些篇什脍炙人口。较新的古体全译,有眭谦(伯昏子)、王虹、以及台湾的梁欣荣先生等多家译本。至于选译过《鲁拜集》的译者,更难列举,例如、胡适、闻一多、徐志摩、吴宓、朱湘、梁实秋等名家,都曾染指竞秀。由此可见,《鲁拜集》引介到中国将近一个世纪以来,如何吸引了翻译家和读者的兴趣。

上世纪八十年代以来,直接从波斯文翻译的《鲁拜集》,有参看张鸿年、邢秉顺、张晖、穆宏燕、王一丹、都森、王家瑛(部分)等多家译本。本书引用的是参看张鸿年译奥玛·海亚姆《鲁拜集》(湖南文艺出版社,2001年)。限于篇幅,这里远不能就《鲁拜集》汉译举其大要,更难一一罗列。这些汉译便于弄到手的,是我研读、新译《鲁拜集》的重要参考和借镜。旧译的思想和审美价值及其得失,笔者将另文探讨。

九

珈音的传记作者哈尼斯(Ha’nish)在小册子《鲁拜集中的珈音》中提到,珈音精通各种学问,除了波斯文化和希腊文化之外,还旁涉东方的婆罗门教、佛教、道家和儒家等各种学问。⑨

相传释迦牟尼一度住世于珈音故乡所在的扶桑州,今天的考古学家在这里挖掘出有佛陀头像的硬币。在古代中亚的贵霜帝国(公元一世纪至三世纪),佛教盛极一时,可见佛教早就传入伊朗高原,佛经早就译为波斯文。佛教史上著名的“白马驼经”的故事,表明大乘佛教可能是从伊朗传入中国的。因此,珈音可能读过译介的佛典。《鲁拜集》中هيج一词,意为“无”、“不”或“没有”,似乎是一个与梵文的“空”(Śūnyatā)接近的概念,例如下面这首鲁拜:

眼观万物尽虚空,

暴利浮名首尾空,

身烛残红喜庆空,

御杯碎裂帝王空。(I.044)

珈音从来没有直接提到佛教和佛陀。但是,上引鲁拜,从佛教角度来看,诗人已证得法空和我空,因为下联诗人以喜庆宴会的红烛和国王的御杯自况。自古以来小于法王的“人王”或帝王,更形同粪土。由此可见,适当以归化(Domestication)策略采用佛家语来迻译某些诗作,应当是顺理成章的。

珈音学习道家和儒家的说法,更难找到直接证据,只能推测。唐贞观二十一年(647年),玄奘奉召将《老子》大体上译为梵文,传入天竺。波斯学者从梵文译佛经时,很可能同时转译了老子。因此,珈音可能读过译介的老子。另外值得一提的说法是:珈音引为精神导师的前辈哲学家伊本·西那(Ibn Sina,即阿维森纳)有中国血统,因为他生于古波斯的布哈拉,唐代称捕喝,曾经是中国统治的中心,是波斯与中国文化交往和商业贸易的通衢大道,那里有不少中国居民。但此说缺乏证据。⑩ 依照法国学者阿里•玛扎海里在《丝绸之路》中的推测,西那可能读过摩尼教徒译为粟特文或波斯文的汉文文献。⑪ 因此,珈音可能也读过这类中国哲学文献,或从西那著作中受到中国哲学的间接影响。此外,由于诗人生活过的多个城市位于丝绸之路要道,他有缘见识了一些中国人物、物产或文化产品,也许还有笔译口传的唐诗宋词。除常见的丝绸意象之外,《鲁拜集》中出现了秦始皇、中国美女、走马灯等多种来自中国的文化符号。

从比较文学平行研究的角度来看,《鲁拜集》表达的思想哲理类似于中国文化的例证,比比皆是。原因之一,如上所述,珈音推崇的“苏菲之道”与老庄之道十分接近。从《鲁拜集》中针砭时政的政治诗来看,珈音的思想与儒家十分接近,例如,在一首咏月诗中,珈音写道:“高足登天入广寒,道生一二说因缘”(IV.053 )。诗人笔下常见的智者与愚人的对举,类似于儒家的君子小人之辨。此外,珈音甚至在诗中表现了类似于“民贵君轻”的民权思想,以及“天下为公”政治理想,例如,诗人告诫陛下说:“假如政事逆天行,朝野有权废国君。”(IV.021)

要把鲁拜译成诗味浓郁的汉诗,某种程度的归化或“重写”(rewriting),是难以避免的。本书某些标明五律、七律或词牌的译诗,一般可以视为“衍译”的例子。

十

把波斯鲁拜译为词体或律诗,是一种形式上即诗体的归化。在珈音之前的诗坛出现的鲁拜(رباعی )诗体,有四行或两联,该词的复数形式(رباعیات),就是通译的《鲁拜集》。鲁拜通常第一、二、四行押韵,与唐诗七绝相似。不同之处在于鲁拜也有四行都押韵的; 七绝以同韵母的字押韵,鲁拜除了以一个词的最后一个音节押韵以外,还可以以同一个词押韵。波斯文词序比较自由,带有“随意性”或“不规范性”(scrambling ),在诗歌中更为灵活,但基本词序同样是主语—宾语—谓语,修饰语在中心语之后,因此,以同一个谓语动词或系动词(例如است,“是”的第三人称单数)押韵的情况较多。中译绝句很难照搬原诗的形式美,但有时也可以仿效,以达到某种特殊的艺术效果,例如上文引用的鲁拜I.044,四行用同一个“空”字押韵。

鲁拜在其形成过程中可能受到的唐诗或回鹘(即今天维吾尔族的先人)的民间四行诗的影响。这一点前人已有论说臆测。但是,据学者穆宏燕说,伊朗国内学术界坚决反对诸如此类的说法,普遍认为鲁拜体源自波斯民族自身的民歌。⑫

波斯鲁拜之形成过程中究竟是否受到外来影响,难以确证,但这并不十分重要。以七绝迻译鲁拜,形式上最贴近,这一点已成为译者共识。拙译同样以七绝为主,但并不株守七言四行,主要原因在于:原诗像中国古诗一样用典,浓缩了故事和某些专有名词,要译成七言四行有时很难入诗。迻译的策略,一是归化,替换或省略,加上译注补其不足,例如黄译的极端归化是把苏丹马哈茂德转换为钟馗或羲皇。二是异化(Foreignization),采用六行、八行,以保留原诗的专有名词和异域色彩。

我根据不同的情况,归化异化并用。鲁拜英译早就开了这方面的先例,例如,费译采用抑扬格五音步(iambic pentameter),一般同样采用aaba的韵式,但插入称呼语或一行诗中断句的情况不少,例如“陶器篇”,带有陶器口吐人言的对话色彩,中译采用口语化的词曲体,可以更贴近英文原文。像费氏一样,别家英译,增添比比皆是。因此,从英译转译时,不必拘守一格。我同样以七绝为主,以便与波斯文原文及其英译形神俱似。在难以形神兼顾,不宜削足适履时,则遗貌取神,离形得似,出以律诗或词曲体,包括五律、七律或谨守格律的“南歌子”、“捣练子”、“忆王孙”“巫山一段云”等小令,或宽松的自度曲,适当增添意象,比喻,尽可能保留原诗内容,使中译更为丰腴。

我在译著《英美抒情诗新译》(台湾商务印书馆,2012年)前言<两头鹦鹉 一心创造―― 英诗汉译漫谈>一文中,强调译诗的“创造性摹仿”(creative mimeses),力求达到一种与原作“似与不似之间”的艺术效果。在诗艺方面,除了多种语言中皆有的谐音、双关、粘连等技法之外,我特别推崇对仗这一中国古典诗词独有的技法。因为,上下两联的绝句乃律诗的“截句”,截取律诗的首联颔联,则下联对仗,截取颈联尾联,则上联对仗,截取首联尾联,则无须对仗,截取颔联颈联,则两联皆对。连读百多首乃至数百首绝句,假如全无对仗,则难免单调。工对,即两句在词性、词类、句型等方面都要相对的严对,在非方块文字中,在英文和波斯文诗歌中,难觅鲜见。英诗有“对句”(couplet),作为波斯诗歌基本单元的بیت ,通译为“联”。但这两种形式均不等同于汉诗对仗。波斯诗歌的修辞手法不胜其烦。汉诗中只要求词性相同的宽对,如果再放宽一些,在波斯诗歌中也许可以发现。

汉诗对仗的形式丰富多彩。例如,反对,是上下联意思截然相反的对仗,这种对仗对比鲜明,会起到相反相成的作用。试比较下面一联的波斯文原文、尼可拉斯英译(147)和拙译:

مگذار که غصه در کنارت گیرد

و اندوه و ملال روزگارت گیرد

One should not plant in his heart the tree of sadness.

On the contrary, he should ever peruse the book of joy.

心头莫植苦辛树

腹内多藏欢乐书(V.090)

波斯文原文两行的意思都是劝人不要烦恼悲伤。即使不懂波斯文,也可以从词形中看出两行有几个相同的词,末尾以同一个词押韵,因此不是对仗。英译两行在形式上并不构成对仗,但其诗意有对仗的因素,其On the contrary(相反)一语,在英语中可以增强节奏感,依照汉诗诗法,纯属蛇足,却可以启迪译者采用反对。其他多种对仗形式,例如流水对、借音或借义的借对,一句中的当句自对,在拙译中不难发现。

十一

本书分为五卷,关于各卷编排,说明如下:

卷一尽可能贴近波斯文原文翻译,其中有些是费氏和别家译过的作品,以便研究其成功的经验和得失。同出一源的英译和中译标明可以相互参看的编号。费译被视为纪念珈音的一首长篇挽歌,我的选译编排与费译的立意有所不同:第一,是注重带有珈音自画像特色的诗作,一开始就提醒读者注意诗人的两相乃至多侧面的人格特征;第二,是诗人对神或对天的质疑,在隐喻意义上是对政治独裁者的质疑,因此,接着是带有批判性或讽刺性的叛逆诗歌,体现了诗人的人文精神;第三,是诗人追求知识的“天问”和关于生死的哲学思考;第四,是以物态之酒和隐喻之酒来“唤醒”的鲁拜,体现了诗人看重当下的乐天精神、启蒙思想和“爱的宗教”的美学特征;最后,是珈音的自挽或挽歌。当然,某些作品很难截然划分归类在哪一部分。

卷二是英汉对照的费译及其中译,全译采用学者看重的第四版(与第五版的差异很小),同时选译了第一版中后来改译较大的几首诗,以及后来被删除仅见于第二版的诗。

卷三是费译之外的多家西方学者、诗人的英译及其中译;卷四是东方学者、诗人的英译及其中译,同样英汉对照。西方学者与东方学者的教育和文化背景不同,在翻译鲁拜的异化和归化策略中难免有些差异。这类英译,或韵或散,或直译或意译,形式多样,各有千秋。这两卷的编排,均以英译本出版年代的先后为序。

卷五继续卷一的编排布布局,含起承转合之意,译作是参照多家译文的意译或衍译,参照的译文有各家中译、英译(最近出版的英译,因版权问题不便附录原文),或从法译转译的英译、瑞典文译本,部分作品查阅过波斯文原作,因此不以双语对照的形式付梓。

十二

最后,为纪念珈音《鲁拜集》之永恒不朽,恭引诗人自许的一首鲁拜:

七宿七洋天地盟,

情多命促自由行。

银河璀璨千秋照,

我死犹生寿比星。(III.052)

七洋,一般认为可泛指世界上所有海洋,即北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、印度洋、南冰洋和北冰洋。作为天文学家的诗人,仰光天象,引头上星辰为内心“道德律”之指引。“诗缘情而绮靡”(陆机<文赋>)可以说是《鲁拜集》的显著特征之一。珈音虽然高寿,在生之际,却有“命促”之感,但他坚信“人生短,艺术长”。诗人率性而行,有感而作,诚贯金石,光夺星月。

今天,当我们仰望诗国星空,珈音鲁拜的光彩,仍然异常璀璨明亮。但愿拙译之涓涓滴滴,深入读者心田,滋润审美心灵。

注释

① E. B. Cowell: “Omar Khayyam, the Astronomer Poet of Persia”, 1858, in vol. xxx of The Calcutta Revie.

② 转引自王一丹讲座:<跨越东西方的诗歌之旅——谈欧马尔·海亚姆四行诗的汉译>。

③ 参看Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam, Kazi Publications, Inc., 2007, pp. 33–34。

④ 参看 Idries Shah, The Sufis,Introduction by Robert Graves, New York, 1964,p.vi, p.166。

⑤ 参看Anand,The Gazette (Montreal), June 12, 1993, Saturday, Pg. L2

⑥ Edward Heron-Allen, Introduction to Edward FitzGerald’s Ruba’iyat of Omar Khayyam with their Original Persian Sources。

⑦ Mehdi Aminrazavi:The Wine of Wisdom: The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam , Oneworld Publications, 2007, p. 14.,279.

⑧ 参看Ali Dashti, In Search of Omar Khayyam, translated from the Persian by L. P. Elwell-Sutton, London, 1971, p. 35-36。

⑨ 参看 Otoman Zar-Adusht Ha’nish, Omar Khayyam in His Rubaiyat: With a True History, Life, and Biography of the Persian Poet, Astronomer and Statesman, Mazdaznan Press, 1924, p.xxiii。

⑩ Soheil M. Afnan, Avicenna : His Life and Works. The Other Press, 2009, p. 20。

⑪ 阿里•玛扎海里著《丝绸之路 中国—波斯文化交流史》,耿升译,中华书局出版,1993年,页308。

⑫ 参看穆宏燕著《波斯古典诗学研究》,昆仑出版社,2011年,页256。

傅正明

2014年9月于瑞典

来源:真名论坛