(一)

1966年夏天,我校(丹东一中)走廊里贴出了一张令人醒目的大字报:“自来红们站起来了!”——大意是说“我们”从娘胎里就流动着无产阶级的血液,“从里到外都红透了”,“老子英雄儿好汉,革命精神代代传”。所以,老子打江山,儿子坐江山,此乃天经地义。这张大字报并非原创,乃是从北京抄来的(北大附中“红旗”战斗小组)。“自来红们”都是军官子女,其中有一位高二的“詹路生”,大概是出生于行军的路上吧。

这张大字报一出现,马上有许多人签名点赞。但也有一“另类”,在上面用钢笔写道:遵照伟大领袖毛主席的教导,人的正确思想从哪里来的,是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想只能从社会实践中来……下面的署名:“李忠党”。然而,就在“李忠党”的后面又有一行字:此人姑父系国民党,可见他要忠于的是哪个党。看到这,同学们忍不住笑出声来了。李忠党原名李增有(高一),因为“破旧立新”,所以就“忠党”了。他在大字报上的评语,引来了一场“大辩论”,被一群“自来红们”围在学校的操场上,他手里举着小红书(毛泽东语录),身陷“草绿色”(军装)之中,声嘶力竭,汗流满面的。他头上戴的那顶“军帽”,一看就不是正宗货,脖子细长有点像长颈鹿,头上的帽子又偏大,一副滑稽的样子,不知谁一把抓下帽子抛向空中,接着爆发出一片笑声……

虽然,大辩论不乏挖“断章取义”、“扣帽子”,但终归还是文斗。一场辩论下来,无论谁占了上峰,谁一败涂地,结果都是口干舌燥,声音嘶哑,变成“公鸭嗓子”了。后来,随着运动的发展出现了广播站。而且,从校园走向了社会,给我难以磨灭的印象便是“五湖四海广播站”。

(二)

唤起我对“五湖四海”记忆的是被采访人李复兴,文革时叫“李红卫”。退休于丹东丝绸二厂劳资科长的位子,也是古稀之年了。一天,他给我打电话说,你的采访让我有了使命感,晚上睡不着了,我想起了一个人——还记得“五湖四海”吧——李作凯。我说,“五湖四海”,还记得,是技校(市劳动局)的一个学生组织。他又说,“五湖四海”的头头李作凯和我是同学,不知道他愿不愿意接受采访,我去说说看。当晚,他打来电话说李作凯答应了。于是,在约定的一天早上(2020年9月28日),我采访了李作凯,一个黑脸膛宽肩膀的老人,虽还有当年壮实的影子,但已经有些“耳背”了。

1966年夏,李作凯约了几个男同学外出串联,再说,他的班(锻工)也没有女生。初期的串联是分期分批的,由学校的临时机构文化革命委员会掌控。李作凯被批准串联,但有个附加条件,必须携带别班的两个女生,就是说,这两个女生一路上的衣食住行,还有安全问题,都有李作凯负责照应。头一次离家远行,人地两生,而且乱纷纷的,还要带两个“小女生”,李作凯很不情愿,用他的话说“遭罪”。似乎有先见之明,到了武汉之后,“遭罪”的事发生了,女生小莲迎来了女人的初潮,焦虑和恐惧,加上水土不服,仿佛闹了一场病似的。女性青春期的生理现象,上课并没有讲过,平时也很忌讳。束手无策的李作凯,只好将小莲护送回家。

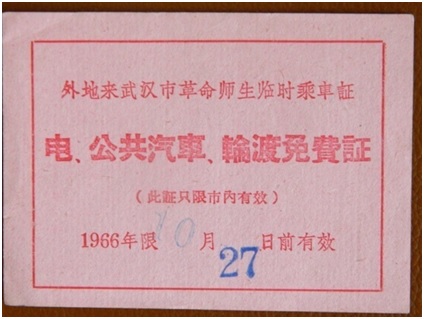

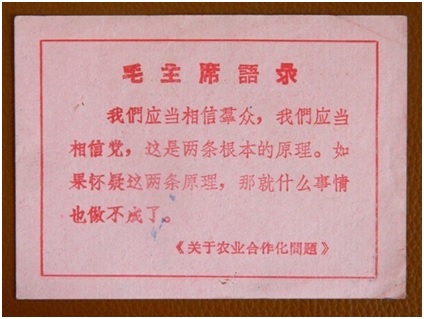

注:红卫兵大串联时的票证:“外地来武汉市革命师生临时乘车证”及背面的语录。

(三)

在大串联的日子里,无论北上还是南下,只要列车一停,红卫兵便蜂拥而上,没有点体力的老百姓是很难挤上去的。李作凯虽说身强力壮,却要陪护一位“弱不禁风”的女生,如何才能挤上列车,要闯过这道难关,难免汗流浃背。只有一次“轻松”,有个白发老者一边挤着,一边哭着,红卫兵小将啊,行行好吧!家里老娘要死了,让我上去吧!不信——我这有电报……李作凯灵机一动,紧随其后,一手推着老者,一手拉着小莲,嘴里喊着,毛主席教导说我们都是来自五湖四海……“一窝蜂”裂出了一道缝隙,李作凯和小莲挤上了列车。

车厢里水泄不通,行李架上成了卧铺,硬座底下躺着人,过道上男女的肢体都拼凑在一起,有的背靠背,有的胸贴胸,似乎一下子打破了“男女不亲”的是界限,平日的拘谨和羞涩早已无影无踪了。赤日的炎热和青春的热血交织、融合在一起,真不知是如何的滚烫。尤为痛苦难耐的是排泄,要排队入厕,一次厕所的锁眼显示“有人”,恭候的人急的抓耳挠腮,却长时间不见人出来,李作凯喊来乘警用钥匙打开一看:空空如也。于是,车厢里响起了一片怒骂和嬉笑……

由于天热,车厢里犹如蒸笼,人人汗流浃背,口干舌燥,不知乘务员被挤到哪里去了,也没人烧水,只能在停车时下去寻找水龙头,李作凯挤下站台引颈寻找“绿洲”之时,回过头来,列车已缓缓启动了,他转身飞也似的踏上了车。由于下车找水而被列车抛下是常事,所以,害怕丢下小莲,李作凯只好坚守在上甘岭的“地道”了。

不管怎样“遭罪”,千里迢迢,总算到了终点站。李作凯如释重负,心里长舒了一口气。

(四)

李作凯送小莲到家后,又返回了武汉。接着,他和几个同学直下广州。

从北京大学到广州中山大学,一路上所到之地大学是不可越门而过的,一天到晚的抄大字报,写的眼花缭乱。此外,便是搜集传单、小报。还有,即兴写一张大字报表示声援,如在北大就联名写了一张支持聂元梓的大字报,其中有一句时髦话:誓与聂元梓“团结在一起,战斗在一起,胜利在一起”。大学校园的广播喇叭不停地里播放着,或是“郑重声明”,或是“最后通牒”,还有两派的辩论,李作凯和同学每天都浸泡在一种热烈、亢奋的情绪之中。

这时,无论是京都还是羊城,造反组织犹如雨后春笋,串联的学生也写大字报宣布成立组织,名称都用毛泽东的诗词,如“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”,而分别拆开为“四海翻腾”、“云水怒”、“五洲震荡”、“风雷激”,然后组合成:“四海翻腾战斗队”,“云水怒造反兵团”,等等,诸如此类。

在革命情绪的感染和影响下,李作凯和同学决心要成立一个造反组织,最伤脑筋的是“起名”,当然是“最高指示”,因为“句句是真理,一句顶一万句”,又要“出风头”,绞尽脑汁,最后拍板叫做“五湖四海战斗兵团”—— “我们都是来自五湖四海,为了一个革命目标走到一起来了”,而李作凯麾下的人东西南北都有,名至实归的“五湖四海”。未曾想 ,旗帜一打出来,踊跃加入者如过江之鲫,竟然达到两千之众,李作凯一时不知所措。

这时,人民日报发表了社论《红卫兵不怕远征难》,宣传某地红卫兵“步行串联”的“革命创举”。于是,李作凯开始了率团长征,广州红卫兵接待站还为每人发了一条御寒的毛毯。从广州(东山航校)出发走到湖南株洲之时,看到一张传单说,凡是全国性的组织是非法的,中央一律不予承认,必须解散。(后有中共中央、国务院《关于全国性组织的通告》)。于是,一朝之间,“五湖四海”解散了。

(五)

串联回到学校,已是秋风萧瑟了,三层小楼几乎空巢,因为,师生们大都串联去了,洪水冲决了堤坝,难以控制了。李作凯发现有些教室门贴上了“招牌”,如“一二五”、“八二二”造反总部。路上解散的“五湖四海”也该“重出江湖”了。和同学搜集的传单小报也塞满了书包,还有几本抄写的大字报,这些取来的“经”,可以有用武之地了。于是,李作凯贴出了大字报“郑重声明”:五湖四海战斗队成立了。而且要冲向社会。那么,“队部”设在哪里呢,李作凯找到一个熟人“老谢”——八三一派的“市直机关红色造反团”的核心人物谢慧忠(市府商业科长),在他的帮助下,李作凯和同学来到一栋二层红楼,这是本市气象台的所在,“五湖四海”就安排在楼上。

这时,虽然全国性的组织被取缔了,但允许本地区跨界组织“山头”。所以,有点名声的组织便招兵买马扩大队伍,本市形成了主要的两大派组织即八三一和丹联(丹东无产阶级革命派大联合)。当时,二中八三一的头头(宋革命、李小兵等)找到李作凯,劝说他加入八三一。但大家只想“自己解放自己”,不愿意被人收编。于是,五湖四海自立山头,没有入流。

不久,大家觉得气象台地处城边子,有些偏僻、冷清,缺少那种疯狂热烈的氛围。于是,李作凯向老谢提出要“进城”的想法。于是,便搬到了位于二道桥子的食品公司。虽已进城了,但仍不属市中心。最后,又在老谢的帮助下,搬到一栋二层小楼,这是一家日杂商店,下面是店铺,顶层办公,“五湖四海”设在楼上。日杂店斜对面是本市最大的第一百货商店,东边是火车站,中间的开阔地便是站前广场。一个车水马龙 ,繁华热闹的地方。而往西不远便是市政府,终于,来到了中心地带。那么,“五湖四海”的“战斗”内容是什么呢,换言之,具体的“活动”什么呢,经过讨论决定搞宣传——建立广播站。这一想法得到了老谢的热情支持,于是,在他的筹措下,从“一百”搬来了广播器材,但缺少一个高音喇叭,五龙金矿的高占东(八三一)送来了,虽说不够高音,但总算装备齐全了,可以投入“战斗”了,喇叭挂在楼上的窗外。

(六)

气势磅礴的东方红乐曲声,伴随着青春气息的嗓音:全市无产阶级革命造反派的战友们、同志们,“五湖四海”广播站现在开始广播——首先让我们敬祝我们伟大的导师、伟大的领袖、伟大的统帅、伟大的舵手,我们心中最红的红太阳毛主席万寿无疆!万寿无疆!万寿无疆!敬祝我们的林副主席身体健康!永远健康!永远健康!

“祷词”结束,音乐由强而弱,平缓之后,又是清脆而洪亮的声音,或是少男,或是少女,而“祷词”是男女有分有合,显得有起伏,有气势。每晚七点开播新闻,两个小时后,时常是开始辩论,直至深夜。俗话说冤家路窄,对立派“八一八”广播站就在一百商店楼上,时不时“叫号”挑起辩论,但往往是“银样镴枪头”,几个回合便败下阵来。所以,“五湖四海”可以说声震江城。对于听众来说,“辩论”是广播的“重头戏”,仿佛一道别有滋味的大餐。每晚马路两边都有群众聚集在那里,仰起头望着大喇叭,仿佛那是一张激动的脸庞,听到兴奋时,便鼓起掌来,或者喊起口号:“坚决支持革命小将”……

李作凯在回忆辩论时,脸上浮起了笑容,似乎回到了那些不眠的夜晚。他说,那时候,经常忙到下半夜,也不知道睏。第二天再去找老谢拿稿,(八三一派“红司”常委),我们自己也写,袁东兴(同学)的笔杆子很硬。一到天黑,很多老头老太都拿着小板凳坐在楼下,就像看大戏似的。要说“五湖四海”给李作凯和同学留下了一点有趣的回忆,那就是晚上的辩论了。虽然,彼此近在咫尺,却是“君子动口不动手”,想的是如何以事实和雄辩使对方支吾其词,马路上响起一阵掌声和呐喊,一种胜利的快感,令人今夜无眠。那时,虽然已经武斗兴起,但是,单纯使年轻人过于轻信:洞察秋毫的红司令怎能让亲手发动的“文化”大革命变成“武化”大革命呢……

(七)

1967年秋,一天,八三一派在青年广场聚会。

早上,李作凯来到会场时,听许多人说“广播站被砸啦!”李作凯心里咯噔一下子,马上要去那里。老谢不让,而是先派人去看个究竟。当时,“车耀子”(房产局车耀东)带人开车去了。“丹联”正在站前广场集会,而“五湖四海”就在会场附近,如直接进入必被发现,且寡不敌众。于是,“车耀子”便和同车的人向会场投掷铁球(五龙金矿球磨机所用),顿时,会场的人群惊慌逃散了。

这时,李作凯来到广播站,发现广播器材被洗劫一空,桌椅也被砸了,只有广播喇叭还挂在窗口,显然是仓皇中的遗留。后院传来痛苦的呻吟,几个男同学有的躺在地上,有的扶墙而立,鲜血顺着裤脚流出。原来,手持长矛的一群工人冲上楼时,他们无路可逃,只有纷纷跳楼,所幸楼层不高,跌落在一个平房屋顶,但每个人的臀部都被扎枪头子捅了,最重的挨了三枪……

“五湖四海”被砸了,五个同学负伤住进了医院。一些老人站在路旁,望着楼上窗口那个安静的喇叭,摇头叹息,悄声议论:这些孩子招谁惹谁了,又砸又抢,还拿扎枪头子扎人,听说是“二一兵团”干的,那么大人拿扎枪头子来扎学生,怎么下的了手啊!

“二一兵团”,是丹东汽车改装厂的一个工人组织,号称几千人,是丹联派的“中流砥柱”。因为,不仅人多势众,而且大多是行伍出身,可谓“招之能来,来之能战”的。韩战期间原是志愿军后勤部安东汽车修配厂,其位于浪头镇瓦房村,地靠鸭绿江边,工厂的四周用两道铁蒺藜夹着一道电网圈着,大门没有牌子,但门两侧的绿色岗楼由士兵持枪把守。后来(1966),改为丹东汽车改装厂。

丹东与朝鲜一江之隔,当年军情火急,志愿军过江犹如千军万马过独木桥,所以只能排队等待,小城一时人满为患 ,几乎家家老百姓的炕上都挤着当兵的。未曾想,停战十几年后,当年志愿军居然朝老百姓的孩子挥起了扎枪,文化大革命真是一场噩梦啊!

李作凯讲到广播站被砸,心头颇有一番滋味,他说,从那天起,“五湖四海”就解散了。虽然,我躲过了扎枪头子,但还是没逃脱无产阶级的铁拳。

文革后期清查“坏头头”,李作凯被校革委会关押了三个月;清查“516”分子,在市公安局蹲了三个月。尤其啼笑皆非的是,一次校革委会召开批斗大会,把他押上台后,发现竟然和丹东市委书记宋克难、市长李言(走资派)站在了一起,真是 “小鱼穿在了大串上”。

2020年11月

***议报首发,转载请注明出处***