一个超级大国为什么崩溃(54)

红色帝国覆亡之谜(6)

斯大林对肖洛霍夫给足了面子,实在是出乎人们的意料: 跟斯大林意见不合的老布尔什维克都靠边站或关押了,怎么对肖洛霍夫却宠爱有加,而且在以后的大清洗中也没有“秋后算账”。就因为喜欢肖洛霍夫写的《静静的顿河》和《被开恳的处女地》?但这两部小说并没有对斯大林歌功颂德,也没有对国内战争和农业集体化极尽颂扬。但除去这两部小说,肖洛霍夫又有什么让斯大林如此垂青的呢?真是让人搞不懂啦,斯大林同志。

但仔细掂量,斯大林在宠幸肖洛霍夫的时候分寸拿捏得很适量,既有迁就又有顶压。这些在奥西波夫的《肖洛霍夫传》中有所叙述:

中央监察委员会党纪事件处理小组书记马.费.什基里亚托夫来到了维约申斯克。他在十天的时间里走访了一些民众,在他的笔记本上留下了35人的名字。他走遍了各村苏维埃,查看了许多生产队,好几次还带着肖洛霍夫同行……调查组看过四千多份文字材料。

过了几天,斯大林看到了什基里亚托夫写的报告,其中既有关于“非法的迫害”,也有关于“大规模的过火行为”的内容,甚至要求把犯罪分子“开除党籍”。报告还指出: “肖洛霍夫同志对区里十分熟悉,他帮助了我……” 结论: “对维约申斯克区的过火行为调查结果充分地证实了肖洛霍夫同志来信的正确性。”

下一步怎么办?他们把肖洛霍夫叫到了莫斯科。斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫、卡冈诺维奇接见了什基里亚托夫和肖洛霍夫,同时还有几位罗斯托夫的人。第二天,继续审查这次调查的结果,非常熟悉顿河情况的米高扬到了会,农业人民委员也被邀请到会。

政治局关于维约申斯克区的决议就是这次审查的结果。要点是: “党中央认为,对于破坏粮食收购的农庄庄员施加压力的政策是完全正确和绝对必要的,但由于缺乏边疆区党委的足够监督,这一政策在维约申斯克区被歪曲和诬蔑了。”

会议结束后,大家向肖洛霍夫祝贺他的胜利: 边疆区党委毕竟收敛了。决议“向边疆区党委指出了对其代表和特派员的工作没有足够的监督”。

然而,斯大林胜利了。

肖洛霍夫以自己所在的区为例,谈到了整个顿河地区的灾难,更广泛地说——全国的灾难。

斯大林则是停留在一个区。

肖洛霍夫揭露了多年来对集体农庄庄员欺侮的做法,这种做法导致了饥饿。

斯大林却只谈到“歪曲”。

肖洛霍夫揭露的是可怕的专权体制。

斯大林没收了粮食又惩治了在秋收时节常常见到的不可避免的错误。

肖洛霍夫要求改变对农庄庄员的态度。

斯大林赞许继续执行党的路线——只是不要出现过火行为。

肖洛霍夫要追究造成成千上万人死亡和进行大规模镇压的犯罪者的责任。

斯大林追究边疆区党委的措施只在党的体制中做低层次的惩罚——“指出了对其代表和特派员的工作没有足够的监督。”不错,边疆区党委的两个干部被免了职,对其中的一个要以枪决来威吓,但最初只宣布了“严厉训斥”。

肖洛霍夫直截了当地说——据莫洛托夫提及——毫无人性的政策是从何而来。

而斯大林对党中央的责任却避而不谈。

肖洛霍夫是否意识到,即使他和区委会那些志同道合的朋友们失败了,对于历史也是一种胜利呢?他们表明了自己是真正的CP员,他们的良心在一代人面前是纯洁无瑕的。

肖洛霍夫感到惊异的是,政治局关于维约申斯克区的决议在《真理报》竟然未刊登。相反,发表的文章却更加具有政治上的尖锐性: “维约申斯克区一些农庄庄员在完成其粮食上交任务时表现出公开的怠工现象……” “右倾机会主义者的活动逍遥法外,同富农勾结……” “受富农情绪的困扰,超过了阶级警觉性。”

这期间报纸上的一些标题极为醒目: 《饥饿的英国》《罗马尼亚的饥饿风暴》《第四个饥饿的严冬来到——纽约来信》。肖洛霍夫感觉到,宣传部门处心积虑地把国内注意力从“自身”的饥饿中引开。

……

历史怀着感激之情把对肖洛霍夫为民请命的文字保存在史册中,他保护了在当局重压下受尽苦难的无辜的人民。列夫.托尔斯泰就在1890年代初的饥饿日子里开设了免费食堂,借助于报纸的帮助提高了他救助饥民的声望;契柯夫声名卓著,也因为他到萨哈林去考察,调研了苦役犯的生活并且参加了救助饥民的工作……

然而,还没有因其公民责任感的激情而奖赏给米哈伊尔.肖洛霍夫应得的一切,他的重大意义没必要加以夸大——他为十多万不幸的人们提出了辩护,他保护了残酷当局统治下的农民!很可惜,不论是政治家还是历史学家,不论是作家还是新闻记者,都没有去致以深深的谢意,把自己这位彪炳千秋的同胞的活动收入我国历史最伟大的史册中。

肖洛霍夫早在1929年6月18日就曾给他的一位朋友写过一封信,反映征粮过程中出现的过激行为问题。这位朋友是一位1903年入党的老布尔什维克列维茨卡娅。列氏认为这封信反映的问题很重要,于是把信的抄件转给了莫斯科市委的一位书记,又经他转给了斯大林。

最早透露肖洛霍夫给斯大林写信反映问题的是赫鲁晓夫。1963年3月8日,赫鲁晓夫在会见作家、艺术家时说: “我们尊敬的米.亚.肖洛霍夫于1933年春天曾发出抗议的呼声,反对那个时期在顿河发生的种种暴行。不久前,在档案中发现了米哈伊尔写给斯大林的信和斯大林的回信。”

不知为什么,赫鲁晓夫当时并没有公布或者转述这些信的具体内容。所以长期以来这件事成了一个谜。

有人责怪肖洛霍夫: 既然你看到了农业集体化当中过激的种种恶行,为什么在《被开垦的处女地》里没有大胆地一针见血地描绘出来呢?

发出这样的责难,当然是很容易的;甚至还可以把这归结为肖洛霍夫的“双重人格”的表现。还有人甚至说,斯大林曾经同肖洛霍夫做了一笔交易: 你给我写一本歌颂农业集体化的书,我就发给你出版《静静的顿河》第三部的通行证。

任何人和事都离不开历史时代的范畴。时代的现实被同时代的作家描绘于作品中,他的历史局限,或许并不比后世的评论家评价昨天的作品所受的历史局限更多。因为后者在同样的条件中不可能揪住自己的头发离开他今天现实的地面,而超越时代以“永恒”的名义讲话。今天看过去,那当然是昨天;但如果从明天的角度看,今天也将变成昨天。肖洛霍夫如果当时公然反对集体化,那么这个现实中的肖洛霍夫历史也就到此为止了。

肖洛霍夫作为一个现实主义作家,并不回避社会矛盾。他在《被开垦的处女地》中揭示了他所看到的极左政策和偏激做法。但由于这些过激的做法还没有发展到后来那样的极端程度,恶果也没有完全显露,因此很难要求肖洛霍夫在写作此书的1930年就有那样的政治预见性。

1932年和1933年,一向有“俄国粮仓”之称的顿河,居然大量出现饿死人的现象。

肖洛霍夫看到边疆区的上下领导对农庄庄员采取残酷的政策,肆无忌惮地侵害农民利益,导致农民挨饿、牲口死亡。同时肖洛霍夫还看到,这些领导不但在集体农庄迫害庄员,而且把当地许多基层干部关进了监狱,其中有些人被枪决。就连肖洛霍夫本人也面临着被整肃的危险。

此时,肖洛霍夫忍无可忍站了出来,为民代言。他在两年多中给斯大林写了四封信,揭露边疆区一些领导的恶行,申诉广大农民的苦难。

这样,写作小说积极拥护和热情赞颂农业集体化,发现集体化过程中出现的问题,为民请命,解民于倒悬,这些都出自同一个肖洛霍夫,出自同一个现实中完整的肖洛霍夫。

肖洛霍夫给斯大林写信,没有歌功颂德,甚至连起码的客套都没有,直截了当,大胆进言,不避风险,不计后果。同样的,肖洛霍夫在写作中也没有粉饰太平,他只是凭作家的良知写现实,写人民的愿望,也写自己的心声。所以,由于“他在描写俄国人民生活各历史阶段的顿河史诗中所表现的艺术力量和正直的品格”,荣获1965年诺贝尔文学奖金。

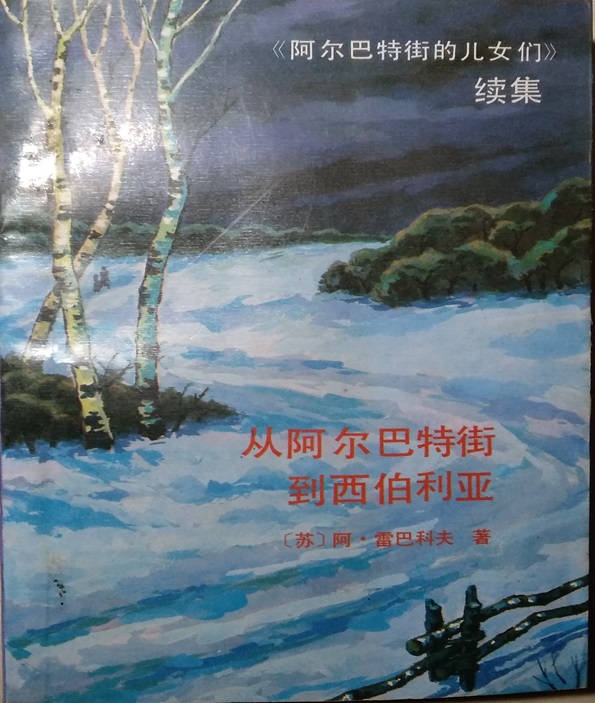

1989年,苏联作家阿.雷巴科夫的小说《从阿尔巴特街到西伯利亚》(《阿尔巴特街的儿女们》续集)出版了。小说主人公萨沙(因政治原因被判流放)的女朋友瓦里娅在去看望一位专家时,有一段文字是披露苏联1932一1933年的大饥荒的。摘录如下:

“您(米哈伊尔.尤里耶维奇)在哪儿工作?”

“我在中核局工作。”

“中核局?这是什么?”瓦里娅笑着问,“第一次听到。”

“就是中央国民经济核算局。以前的称呼更确切,叫中统局,即中央统计局。瓦莲卡,我是一个统计学家。您知道这是一门什么样的学问吗?”

“大概是门枯燥的学问,”瓦里娅说,“除了数字还是数字。”

“不见得。数字的背后有活生生的现实。”

“每当我看到报纸上的数字时,就马上束之高阁: 读起来太枯燥无味。而且全是骗人的鬼话。”

“不,数字并非总是骗人的,”米哈伊尔一本正经地说,“有时也讲真话。请看例子。”

米哈伊尔翻开斯大林一本书中夹有书签的一页。

“这是斯大林在十七大(1934年)上的报告,他拿1933年和1929年作了一个比较,得出的结果是牲畜的总头数减少了。”他伸出一个指头说,“马由3400万匹减少到1700万匹,牛由6800万头减少到3800万头,羊由14700万只减少到5000万只,猪由2100万头减少到1200万头。总之,我们在这几年里损失了15300万头牲畜,超过一半。”

“怎么回事?是瘟疫还是什么疾病?”瓦里娅嘲讽地问。

“问题很复杂。斯大林说,这主要是集体化时富农自己屠宰了牲畜,也劝别人这样干。”

“富农?”瓦里娅仍然面带讥讽地反问道,“可这些富农有多少?”

“这不,斯大林在这个报告中说,富农占农村人口的5%左右。”

“而这5%的人竟然杀掉了我国一半的牲畜?您相信这个么?”

“瓦莲卡,我没说过我信,我是给你读斯大林同志的话。”

“您的斯大林同志讲得不对!”瓦里娅气愤地说,“我们那套房子里住着科弗罗夫一家,他们在红玫瑰工厂工作。他们来自农村,常有农村人到他们家来,我亲耳听了上百遍: 集体化是强制实行的,就用了几天时间,‘加速’,‘加速’。他们就是这么直接了当地讲,‘你要完成百分比!’ 百分比达到了,牲畜也完蛋了……对庄员们来说,一切都无所谓,因为他们已经被赶进了集体农庄,牲口也都给夺走了——牲畜不再是他们的了,干脆就让这些马、牛、羊、猪死去吧。关于这些,您的斯大林同志闭口不谈!欺骗,到处都是欺骗!”

米哈伊尔看了她一眼,若有所思地讲道: “瓦莲卡,我和您一样感到气愤;不过,瓦莲卡,您应当考虑到我们所处的时代。发泄愤懑是很危险的,周围有许多小人,您应当谨言慎行才对。”

“我和您谈话还不能开诚布公吗?”

“你和我可以……我希望我们的谈话只限于你我之间。”

“我答应。”

“您要明白,只有在这种情况下,您才能期望得到我的信任。”

“当然,米哈伊尔。”

“既然如此,我就再给您讲点情况。牲畜总头数减少一半,而畜产品则减少到1/12……是的,不错!1929年肉产量是580万吨,而到了1932年,总共只有45.8万吨。奶、油、蛋也是如此。这就是为什么商店空空如也的原因,莫斯科也不例外!我们损失了1700万匹马,即我国全部畜力的一半。用什么耕地呢?您想像一下,在损失了15300万头牲畜后,农业要减少多少肥料!因此就产生了农业危机。”

“米哈伊尔,您知道吗,我国农村饿殍遍地,这是科弗罗夫一家对我说的。而且这也是我亲眼所见,就在这儿,在莫斯科,布良斯克火车站。”

“现在叫基辅车站。”

“我还记得,那里横七竖八地躺满了人,活的死的都有。他们都是从乌克兰逃荒来的,警察不放他们进城,怕他们损害莫斯科的形象,只是到晚上才把尸体运走,好给新来的饿鬼腾地方。死在这里总比暴尸街头好,这样也就不必满大街去搜集他们的尸体了,光从车站往外拖就行……”

“(18)90年代初也闹过饥荒。”米哈伊尔说。

瓦里娅说,“在那次饥荒里,人们搞赈济,设施粥棚。我见过一张照片: 列夫.托尔斯泰在为饥饿的儿童施粥。我还记得上次(1921年)闹饥荒,当时我还很小,我姐姐还有其他孩子,拿着募捐箱到处走,为伏尔加河沿岸的饥民收捐款;人们并不隐瞒伏尔加河流域的饥荒,而是解囊相助。”

“可是今天,”瓦里娅继续说,“ ‘感谢斯大林同志让我们过上了幸福生活’。感谢他给了人们死在车站而不是死在大街上的权利。关于猪羊死了多少,斯大林同志讲得开诚布公,可是他讲没讲死了多少人?”

“报告里没提这个。”

“您瞧怎么样,”瓦里娅得意地说,“讲了猪,可是不讲人。猪可以记在富农的账上,说是这些反革命分子和富农把它们给宰了,而人却不能栽在他们头上,这得自己承担。您是位统计学家,您说我国在集体化期间死了多少人?”

“很难说,没有任何官方材料,永远也不会有。也有过一点反映,1933年3月12日的《消息报》报道: 苏联农业人民委员部的35位领导干部,连同副人民委员科纳尔,全都被枪决了。未经审判,是苏联人民委员会国家政治保安总局负责人决定的,罪名是搞破坏活动,在国内制造饥荒。”

“总算找到了替罪羊,”瓦里娅冷笑道,“不是富农,而是科纳尔。可到底死了多少人呢?难道您这位统计学家也算不出来吗?您自己说统计也是一门科学。”

“是的,”米哈伊尔说,“统计是门科学。统计学可以十分准确地揭示官方资料避而不谈的东西。”

“那么,您得出了什么结果?”

“1933年初,我国人口是1.657亿人。但在十七大上,即在1934年1月,斯大林说1933年底我国人囗是1.68亿。这个数字不是我们统计学家提供给斯大林的,这个数字甚至把我们吓了一跳。我们很清楚,说1933年人囗增长了230万,这是假话。相反,1933年我国人口减少了……”

米哈伊尔接着说,“那么,斯大林怎么得出的1.68亿呢?大家知道,在20年代中后期,由于新经济政策提高了生活水平,那些年年均人口大约增长300万。斯大林把这个增长数机械地搬用到30年代初。他的算法很简单: 最后一次人口普查是在1926年,那时人口是1.47亿。过了7年。7乘300万是2100万,1.47亿加上2100万等于1.68亿。然而,情况并非如此。1937年初预定搞一次新的人口普查和统计,政府预计人口将达到1.7亿。好吧,我们同意,于是得出以下结果: 1926年我国人口是1.47亿。每年正常增长数是300万。这就是说,到1937年人口应当是1.77亿。而我们的政府预计是1.7亿。那700万人哪去啦,怎么没了?我是个有经验的统计学家,瓦里娅,听我说,1937年的普查结果也不是1.7亿。根据我的统计,最高数字不过1.64亿。这就是说,直接或间接减少的人数,至少有1300万——这既有饿死的,也有在剥夺富农时死掉的和因出生率降低造成的减员。”

“1300万,太惊人了!那么,俄国在(第一次)世界大战期间死了多少人?”

“150万。而世界大战总共死亡人数是1000万。”

“世界大战总共死了1000万,而我国一个国家在集体化时就死了1300万!为这150万人就把沙皇推翻了,而为这1300万人却要高呼‘感谢斯大林同志为我们缔造了幸福生活!’ 可是我还是不明白,他们是怎么死的?就算是牲口完蛋了,人们不是还在种庄稼么,还在收割,粮食应该有呀。”

“没有粮食。斯大林在这个报告中说,1933年我们收获了8980万吨粮食。这是撒谎。我们只收获了6840万吨,也就是说比斯大林断言的要少2100万吨,比1927一1929年建立集体农庄以前的年景少得多。此外,到1933年城市人口增长了1200万。这些人不生产粮食,却得吃饭。1927一1929年是丰收年,出口了250万吨粮食,而在1930一1932年的欠收年里,我们却出口了1200万吨粮食。”

“人被饿死了,粮食还要出口?!”

“是啊,需要外汇购买西方技术。要搞工业化嘛!”

“农民的粮食简直是被夺走的,”瓦里娅说,“他们跟我讲过,是民兵、军队和内务部队夺走的。不交粮食被视为破坏行动,农民要被审判,财产被没收,人被流放。”

米哈伊尔说,“集体化以前粮食生产得多,年平均釆购粮食才1000万吨。集体化期间,粮食生产少了,年采购量却增加到2200一2500万吨。粮食让抢光了,老百姓注定要饿死……那么,剥夺富农又如何呢?要知道,被剥夺的不止是富农,还有中农,甚至贫农,后两者被荒唐地称作‘依附富农的人’。根据我最保守的计算,我国被剥夺的人至少有1000万!他们中的大多数被流放到北极地带或西伯利亚去了,其中许多人死去了。”

“没有这些牺牲,国家难道就不能实行工业化?”

“我认为能。1922年前,由于世界大战和国内战争,我国一片废墟,四壁空空。只经过五年,即从1922年到1927年,一切就都得到了恢复。既没有横尸遍野,饿殍滿地,也没有流放和枪决。实际上,不搞任何过火的事儿,也可以发展工业。实行新经济政策就是出于这个目的。可现在情况变了,这都是重大的政治问题。”

如何解决重大的政治问题,成为东西方国家的分水岭: 东方用严酷的方法,抓人,杀人,结果如何?西方用宽宏的办法,容人,让人,结果又如何?身临其境的人都有所感受,各自表白吧。

(未完待续)

荀路 2022年3月1日