1978年,美国诗人保罗·安格尔(1908~1991)携妻聂华苓抵华,寻访大陆文学名家,痛感他们亲历的文革苦难,安格尔写下小诗〈文化革命〉:

我拾起一块石头

我听见一个声音在里面吼:

“不要惹我,我到这里来躲一躲。”[1]

小诗打动无数文革亲历者,也向海外精致传递文革酷烈。不过,小诗只能借形表达最浓缩的感受,真正的文革细节估计连听者也会躲入石头。

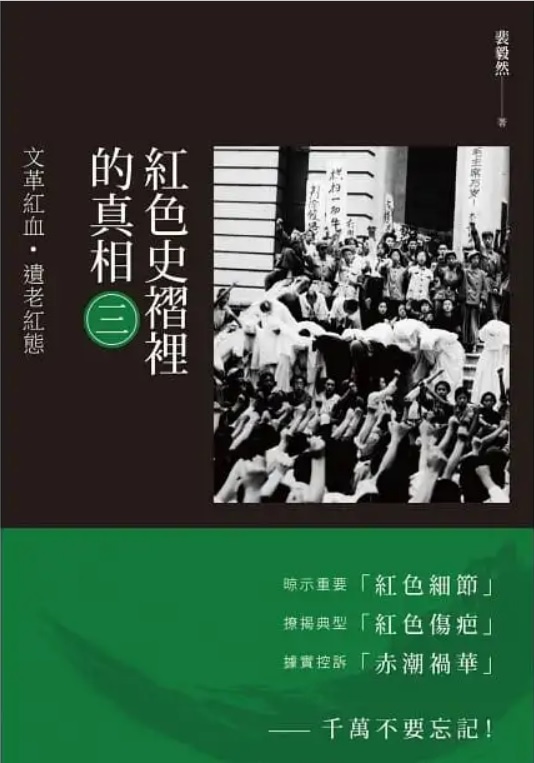

本集进入赤潮顶点——文化大革命。毛共自夸文革“史无前例”“深远影响”。十年赤狱,漫漫长夜,述往思后,真正千万不要忘记!二十世纪全球两大巨灾——马列赤潮、德国纳粹。无论时间跨度、灾难深度,马列赤潮均在纳粹之上。而全球赤灾,中国尤烈,“学费”最巨。

文革乃毛共代表作。赫鲁晓夫(1894~1971)都指说——

毛已经堕落到了闻所未闻的地步。想想看,他竟会任命自己的妻子来负责“文化革命”!……所以“文化革命”根本不是什么革命,而是一场矛头指向中国人民和中国党的反革命。[2]

1968年内蒙群众专政对“黑五类”用刑[3]:“冷静思考”(雪中受冻)、“热情帮助”(炉上热烤)、“金钩钓鱼”(鼻上穿孔)、“驴拉磨”(骑身绕屋爬行)、“荡秋千”(吊打)、“拉大锯”(用绳拉通女性阴部与肛门);“爬肉条”(烧红炉钩挠人)、“烙油饼”(烧红炉盖按人身)、“拧麻花”(吊臂旋转抽打)、“戴拉东”(重物挂脖)、“挂火炉”(火炉吊脖)、铁钳拔牙、撕耳朵、烧红铁条捅入肛门、头颅穿洞、老虎凳、跪铡刀……号称26刑72法。另有“焊人”(揉盐入伤口,再用烧红烙铁压烫)、阴道内放鞭炮、强迫回民吃猪肉、强迫回女嫁汉人、强迫母子公媳当众性交、裸体游乡(女的牵着拴系男人阳具的绳子边扭边唱〈北京有个金太阳〉)。[4]

荒谬随处可捡。一位苏北青工爱开玩笑,一次谈论毛泽东诗词,刚好痔疮发作,随口一句“天若有情天亦老,人间正在生痔疮”,判刑八年。一生产小队长,婚宴上被捕,因买不到木料,趁夜拆了路边语录牌修补新房地板,判刑七年。[5]

文革后,前新华社副社长李普(1918~2010):

文革十年是一场邪教大骚乱。[6]

就像老毛希望史书永远抹去大饥荒,邓小平、胡乔木出于“阶级本能”,文革刚结束就意识到必须“淡化”。巴金等名士耳边常被絮叨“忘记,忘记!”。[7]“种桃道士”很清楚反思会驶往什么车站——整体质疑中共革命。奈何无产阶级专政弓弦已弛,“五0后”以降陆民已不可能再像父辈“听毛主席话,跟共产党走”。毕竟,中共并非中国,爱国不等于爱党,更不等于必须忠于中共的政治利益。

1996年5月,作家冯骥才(1942~ )采访几十名1976年后出生的青少年。他们对文革的印象完全碎片化,一团星云,似是而非。因为,他们未能从课本中得到精确认知,文革远未形成国家意识形态层面的总结,“淡化”还在播云起雾。撮选几段是年“文革后一代”头脑中的文革印象——

文革还是有积极的东西。如果文革不那么凶那么混乱,走向极端,左的东西很难失去统治地位。改革正好拣了文革的便宜。文革对中国历史还是有功的。(20岁,大二男生)

如果回到文革,我不反对,甚至很有兴趣。一是我不觉得文革怎么可怕;二是可能会感觉很新鲜,我想切身感受一下。是的,我有兴趣。(19岁,大一男生)

文革咱没见过,但比现在强!现在的人要多坏有多坏!(20岁,出租车“的哥”)

我想文革也不错,不用再上课了,热热闹闹,批斗老师,多有意思!我们同学还说呢,怎么不“文化大革命”呢?那就不考试了。(17岁,高二女生)

我想多了解文革,不知从哪里去了解。(17岁,高二女生)

那个时代有激情,人都很真诚,非常迷人……也打人,但那是一种为了信仰的战斗呀!我喜欢这种生活,哪怕被真诚欺骗了也心甘情愿,现在无法生活得那样富于激情了。(19岁,大一女生)

每个人对文革的说法都不一样,给我的印象很乱。……有人说文革随便打人、社会混乱,也有人说那时官员清廉、治安很好。有人说毛主席犯了错误,可还有人说毛主席伟大,一声令下,全国闻风而动。我也不知谁说的对,形不成一个完整的样子。我曾经把这些话对一个经历过文革的人说过,他说这些全对,我听了就更糊涂了。(19岁,男职员)[8]

向后代“说清楚”文革,难度不小吧?仅仅告诉年轻人“珠江漂下来五花大绑的浮尸”[9],他们就已经张大嘴合不下来了。

文革也改变我的人生轨迹——赴大兴安岭八年,更没想到埋下研究中共之根,以致最终妄议“伟光正”,那么反动、那么凶恶、那么……

赤潮祸华,大陆“灾胞”当然不愿默吞苦果,不甘终身为中共守讳——将所有苦难带入棺材。

本集以微映宏,滴水尝海,只列事实,毋须雄辩。

2016年6月4日

[1] (美)保罗·安格尔:《中国印象》,荒芜译,福建人民出版社1981年,页45。

[2] 赫鲁晓夫:《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》,上海国际问题研究所、上海市政协编译组译,东方出版社(北京)1988年,页431。

[3] 黑五类:地主、富农、反革命、坏分子、右派,合称“地富反坏右”。文革增至“黑八类”,加上资本家、黑帮(走资派)、叛徒(特务),最后加上知识分子,因行九,特称“臭老九”。“红五类”:工人、贫下中农、革命军人、革命干部、革命烈士。

[4] 吴迪:〈“内人党”大血案始末〉,宋永毅主编:《文革大屠杀》,开放杂志出版社(香港)2002年,页68、70~72、102~104。

[5] 陈文立:《沧桑岁月》,劳改基金会·黑色文库编委会(华盛顿)2002年,页110。

[6] 李普:〈文革十年是一场邪教大骚乱〉,《李普自选集》,柯捷出版社(纽约)2010年,第一册,页270。

[7] 巴金:〈重来马赛〉(1979-7-6),巴金:《随想录》,三联书店(北京)1987年,页102。

[8] 冯骥才:《一百个人的十年》,文化艺术出版社(北京)2014年,页308~313。

[9] 朱园:〈费彝民逝世之谜〉,《解放月报》(香港)1988年7月号。参见周榆瑞《彷徨与抉择》,开放出版社(香港)2015年,页270。