2024-01-24

一、暧昧的集体沉默

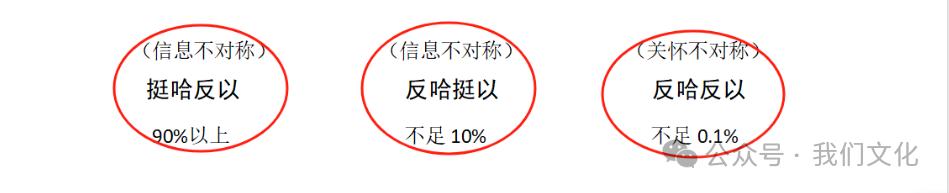

最近中文微信圈中流传着这样一张图片:

此图片是戏说还是比较靠谱姑且不论,但感觉它至少有一项遗漏,即没有“保持沉默”之选项,如果套用此图的定位,那么对这次巴以冲突“没有表示意见者”究竟是“没有信息”还是“没有关怀”呢?这种套用当然粗暴,大千世界复杂多样,人们的知识侧重或关心所系,自然也各有不同。了解什么不了解什么,关心什么不关心什么,是每个人的权利,更何况对巴以冲突不发表意见,也并不一定就意味着不了解或无关心。但是,如果我们从当下知识界的思想倾向来观,如果不发表意见或保持沉默呈现出相当的群体倾向性,那可能就值得思考了。正如以群体倾向论,与“自由派”启蒙知识人多“反哈挺以”(尽管他们中并非都是如此,而且也有不少沉默者)相较,有一现象值得注意,即那些被名为“新左”(实为“体制新左”)的“高端知识界”,却保持了奇怪的沉默。

据笔者观察和了解,可以划为体制新左的高端学者中的五零、六零后出生者,无一人对此次巴以冲突发表任何看法,只字未见,片音未闻。不仅没有公开的文字,就连微信朋友圈中也未见有传相关聊天内容。这些人绝大部分都为八十年代的著名或较著名的人文启蒙知识分子,个别稍晚的也在九十年代后建立起了相当的学术名声。不仅是他们保持沉默,七零、八零后体制新左知名学者也大多保持沉默,就连一位以鼓吹革命的“十七年”社会主义文学乃至文革文学暴得声名者的副研究员也未出一声。整个所谓“左派”知名集群中,似乎只有殷之光教授一人正式发表了好几篇文章,分析相关冲突的历史及政治原因,批判以色列的残酷、美国的霸权,表达对于巴勒斯坦人民的支持。查著名新左公号“保马”,相关文章也只有四篇,而且第一篇还是殷罡研究员那篇为以色列背书的著名万字长文。另查清华人文与社会科学高等研究所网站,2023年10月7号以来也只有三篇网帖涉及到巴勒斯坦问题,其中一篇是译作,另一篇是一位国外马克思主义学者的讲座预告;真正较为直接谈到巴勒斯坦问题的文章只有一篇(《历史与反复:从韩国电影<柏林>看巴勒斯坦人的恐怖分子形象》),作者还只是一位才进入该院不久的博士后。总之,面对新一轮巴以冲突可以说体制新左高端学者这次差不多是集体“失声”。这很不寻常,因为对他们来说,似乎没有任何理由保持集体沉默。

首先,体制新左的基本学术取向就是通过肯定“革命”来言说中国的合法性,虽然“革命”主要是指“中国革命”,但它却基本是被放置在二十世纪以来的世界革命的框架下加以定位的。中国革命不仅有其内部的反帝、反封建、反资本主义的意义,而且与俄国革命及后来的亚非拉“第三世界”的解殖、反帝的独立解放运动密切相关。在这样的视角下,不仅中国共产党所领导的“新民主主义革命”、“十七年”社会主义革命(抗美援朝、“大跃进”、“人民公社”等)乃至“文化大革命”被框架于所谓“短二十世纪”之中,而且往前的“大革命”、往后的1980年代以来的改革开放、当今的“新时代”都被整合在一起,作为以中国为核心的第三世界争取解放、抵抗霸权的历史与当下之整体而被言说。也就是说,在这套以世界性的反对帝国主义霸权为基本核心的革命话语中,不仅晚清以来的变法、改革、革命、社会主义等历史被串联在了一起,革命所带来的那些负面历史(如文革),也都被“情有可原”地解释了。而且对八九十年代之交中国困境的解释,对资本之恶及自由主义的批判,对中国崛起意义的阐发,对中美关系紧张的分析等等,也都被纳入西方资本主义与第三世界的结构性矛盾(或全球化之北南不平等关系)中加以解释。而巴以冲突,从世界革命历史观看,至少可以追溯到第一次世界大战前后西方霸权的建立;从全球不平等关系看,巴勒斯坦的命运,无疑应该属于第三世界的苦难与抵抗的典型范例。如此而言,真正的左派批评怎么能不出声呢?

其次,虽然最近有人揭秘1948年前后,中共坚决支持以色列人民的独立解放战争,但之所以是揭秘,正说明支持巴勒斯坦人民反对犹太复国主义的抵抗运动,是新中国一贯的主张。尽管近三十年来,中国与以色列的关系日益改善,合作愈益广泛,巴勒斯坦问题也日益边缘化,但中国一直没有放弃公开支持巴勒斯坦人民争取独立建国这一立场。此次巴以冲突爆发以后,中国虽然面临来自以色列及美国的压力,仍然明确主张巴以双方应该通过和平谋求问题的解决,并利用担任安理会轮值主席国的契机,力促以哈列停火。中国外交部11月30日还发布了《中国关于解决巴以冲突的立场文件》,更为明确地表明“全面停火止战、切实保护平民、确保人道主义救援、加大外交斡旋、寻求政治解决”等五点主张,并重审主张实现两国方案的立场。11月29日联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会,习近平主席致电指出:“巴勒斯坦问题是中东问题的核心,关乎国际公平正义。巴以冲突症结在于巴勒斯坦人民迟迟无法实现独立建国的合法民族权利……联合国安理会应该切实负起责任,全力推动停火止战,保护平民安全,制止人道灾难。在此基础上,尽快重启巴以和谈,尽早实现巴勒斯坦人民建国权、生存权、回归权”。中国政府的立场如此鲜明,但却至今听不见体制新左高端学者们的声音,他们不是一贯自觉与党和国家的立场保持高度一致吗?

最后,从个人研究角度来看,虽然这些人过去或现在多与中国现当代文学研究有关,但他们并非是埋头文学研究的专家,他们中的许多人早已从现当代文学研究转向中国近现代史或当代政治学的研究,即便是那些仍然以文学研究为主业者,从全球第三世界抵抗视野去研究历史、从西方霸权角度来解读当下,也早已成为其一般思路。也就是说,其实他们也属于常对热点问题发声的“公知”,只不过是与“自由派”公知相对的所谓“左派”公知而已。

总之,无论是从一般思维习惯(话语逻辑)、国家立场、个人研究等各方面看,体制新左学者们的集体沉默都显得非常不合情理,很暧昧。如果说十月初面对哈马斯的激烈、恐怖性的大规模袭击,一时间不知道该如何评说,或许情有可原;但是以色列对加沙的大规模轰炸报复、强力进攻,已持续三月之久,已造成逾两万多人的死亡,其中百分之七十以上为妇女儿童,而且过百万的加沙人面临严重的饥饿威胁,他们仍然一声不吭,实在于学于情于理都太说不过去了。此次巴以冲突爆发后,一些自由派著名学者的发声是相当不正确,但与体制新左的集体沉默相较,前者至少显得更为诚实。问题是为什么会出现如此情况呢?

二、更广泛相关动态的参照

体制新左的集体沉默的确不同寻常,有人说这是因为这些人虽号称“左派”,但却非常精明,一般不会碰触这类敏感事务;还有人说有内部通知,不允许随便谈论巴以冲突。此说虽不好说毫无根据,但感觉难以成立。巴以冲突问题敏感吗?如果说敏感,那么简中网络世界上那么多的文章、评论、视频、争吵又怎样解释?自由派启蒙学者都可以发声,而且多是不同于官方的声音,那么体制新左们如果站在国家立场上发生,又会有什么危险呢?再则,对于一般人来说,可能会有什么内部通知的约束,但对于那些著名学者,也会有特别的内部告知吗?

如果“敏感说”不通,那么这集体沉默的原因究竟是什么呢?难道那都是一些连空头理论家都无法贯穿到底者或红皮白心的“两面人”?这恐怖也站不住脚。他们的集体沉默的确奇怪,也的确难解乃至不便详析。或许可以引入更广泛的相关动态加以参照。

与体制新左思想谱系最为接近者,可能当属持“新天下论”者。他们又可分为两类,其中少数是从哲学高度思考、言说新天下观者,可名之为“哲学新天下观”论者;人数更多的新天下观持论者,多为所谓大陆“新儒家”。不论哪两类都未见对此次巴以冲突发言。笔者专门查寻自称为“当代‘大陆新儒家’思想平台”的“儒家网”,只发现四条与以色列地相关的信息,不仅最近的一条是2016年中以学生交流的报道,而且四条信息全都属于与以色列友好范畴者,其中一则还是来自张平博客的文章《老欧外传:一个普通以色列人的生平》。虽说就发言与否的“应该度”来说,新天下观持论者不像体制新左那样高、那样必须,但他们似乎也缺乏保持沉默的足够理由。“哲学新天下观”持论者与体制新左最为靠近,他们或对革命不是那么强调,但却更为强调中国之于“新天下世界”形成的中心性、引导性,因此中国与美国、西方的博弈或抗衡,自是其理论的重要面向。而作为哲学家,则负有勾画新天下秩序、阐释新天下理念的重要使命。既如此,面对全球关注的巴以冲突、以色列加沙战争这样焦点性的事件,怎能不闻不问、一声不出呢?如此怎么可能给予引领世界的中国以及时的理论支持和方向引导呢?而对于新儒家们来说,不仅天下视野也同样要求他们发声,而且就是从儒家传统的“霸道王道”之辨、儒家仁爱之说来看,沉默不语恐怕也说不过去。

与体制新左学者与新天下观持论者的沉默相近,这次更为民粹化的网络穆黑大V们的表现也相当耐人寻味。按他们一贯的做法,面对这次巴以冲突,他们即便不表亲近以色列,也应该猛烈抨击哈马斯、奚落巴勒斯坦。过往他们可谓殚心竭虑地搜寻各种中外伊斯兰、穆斯林的所谓“极端”、“危险”事例,就连国内某艘军舰上设有“民族餐厅”、某个银行服务点备有“清真矿泉水”,都能被他们发现并炒得沸沸扬扬。而这次10月7号哈马斯的突然袭击,被以色列媒体渲染得那样恐怖、残暴,网络穆黑大V们居然差不多都一声不吭。这可是多么好的猛烈抨击“极端宗教”、“极端暴恐”的材料呀!不过有一位著名穆黑大V研究员没有出人意料。

自10月7日哈马斯发动阿克萨大洪水行动以来,该研究员就对相关事件及走势给予了持续的关注,不过其言论最引人注意者,倒不是对“恐怖暴力行为”的猛烈抨击,也不是对事件与“极端宗教思想”之间关联的分析,而是对巴以冲突之于中国国家利益和国家安全威胁的担心。虽网上有人认为其“疯”,以讽刺他亲以仇哈,但平心而论,他最近的相关言论还是比较学理且克制的。他是同情以色列、抨击哈马斯,但却严格地将其放在国家利益的角度上来言说,而且不是抽象地担心事态对中国国家安全的影响,而是将巴以冲突与中国边疆稳定、反对“三股势力”的大业联系起来讨论,表现出明显的国家利益第一位的态度。不仅如此,这位研究员还从以色列那里看到了与中国的制度性关联——社会主义。无独有偶,在笔者所接触的某些新疆问题研究群那里,也表现出类似的担心,只是由于是私下讨论,他们亲以仇哈、鄙视巴勒斯坦阿拉伯世界的态度表现得更为直接明显。

三、非结论的联想与追问

上面笔者由体制新左高端学者对巴以冲突令人奇怪的沉默谈起,并简要地扫描了更广泛的相关现象,却并没有探究出暧昧沉默之因。不过如果我们将上述各方面现象联系起来,还是可以发现某些关联并进行一些追问:

第一,上述所有不同谱系的保持沉默者,可说基本共有国家学者或知识人的身份,尽管网络大V不好与高端学者相提并论。为什么同为国家学者此次几乎不约而同地选择了沉默?如果说这并非是由于什么内部规定,那么促使他们如此不约而同沉默的深层思想、内在逻辑到底是什么?沉默中所包含的究竟只是他们自身的暧昧,还是也包含着对政府难言之隐的体察?

第二,相较之下,恰恰是某些学术“段位”好像不是那么高的网络大V的发言,表现出了更明显的国家担当,由巴以冲突所切入的中国、世界、中国、美国之关系的思考,也显得更接地气;而且这点上,一些“新疆学者”的视角也较为一致。问题是该怎样解释这些“更接地气”的思考与国家公开态度之间的差异?它们是更切近国家利益、国家安全的深层次问题,还是习惯性“反恐”、“恐穆”思维使其走偏,过分放大所谓极端宗教势力、暴恐分裂的危险?他们所一再担心的中国“暴恐危险”,当然不能说是自我臆想,但担心巴以冲突可能引发国内暴恐的联动效应,恐怕就言过其实了。难他们不清楚中国反恐体系之严密有效?至于说担心特定群体借助声援巴勒斯坦而借机煽动暴恐、动乱,可能更是其一贯的恐穆偏见所至。

至少就我接触的一些穆斯林,对此次以色列加沙战争,多数人的态度当然是激愤的,对苦难的巴勒斯坦人也具有我们非穆斯林所难拥有的朵斯提情义。而且所思、所言也难免宗教思路或词语,甚至其中个别人对以色列、哈马斯的态度,可用“极端”来形容。但是,中国政府支持巴勒斯坦的态度,以色列的残酷及对加沙、西岸长期的种族主义性的管控、打压,则几乎使他们无一例外地表示出对于政府和国家的好感,认为相比起来中国的民族政策并不是那么糟糕。不关心中国近些年来“去宗教极端化”行动者,难以体会这样正面评价的意义,而穆黑们如果肯暂时放下恐穆情结,应该不难体会这种态度的价值吧?另外再补充一点,针对不少自由派知识人的挺以反哈,他们中有人还开玩笑说,应该让这些知识分子接受再教育,以体会劳动人民大众的苦难。这就不只是肯定国家的立场、态度、民族政策,好像都有点像是怀念毛泽东时代了。不知了解到这些情况后,穆黑们是不是有必要调整调整自己的思维惯性了?

第三,暧昧的沉默也好,更接地气的言说也罢,两者之间是否存在内在思维理念及情感逻辑的一致性?再进一步追问,他们与此次自由派知识人普遍的亲以仇哈的取向有无相近?如果答案是肯定的,那么为什么被视为截然相对的不同知识谱系,却在巴以冲突问题上存在某些一致?这些一致究竟只是偶然、表层的相近,还是具有深层的关联?另外,本该与一般网络民粹爱国主义最为一致的那些高段位的国家学者们,这次为什么与其更广泛的草根基础相脱节?随便看看“乌有之乡”这类网站,那里的种种激愤的表述,是多么切近上世纪六七十年代的“第三世界理论”,多么切近“全世界人民团结起来,反对美帝国主义及其一切走狗”的革命激情。

所以最后,仅以官方/非官方、左派/右派、民粹/精英等二元对立项来分类、分析当下中国知识界、意识形态思想领域,真的总是有效的吗?

2023年12月26日

2024年1月23日微调

(本文首发于FT中文网,本版稍有补充)

来源:我们文化