我与紫荆诗社的一段镜花水月

一

要不是刘中国学长的提醒,我都记不得自己曾经是中山大学紫荆诗社“首届紫荆诗歌奖”得主之一了。他从诗友处得到一张当年紫荆诗歌奖得主的合影照,急急忙忙发给我——中大小礼堂前那个著名的草坪上,十来个青年学子排着整齐的队伍,个个满面春风。前排左一半蹲半跪着的白衣青年,果然就是我。

那是1982年5月21日,我入读中大的第二个年头。

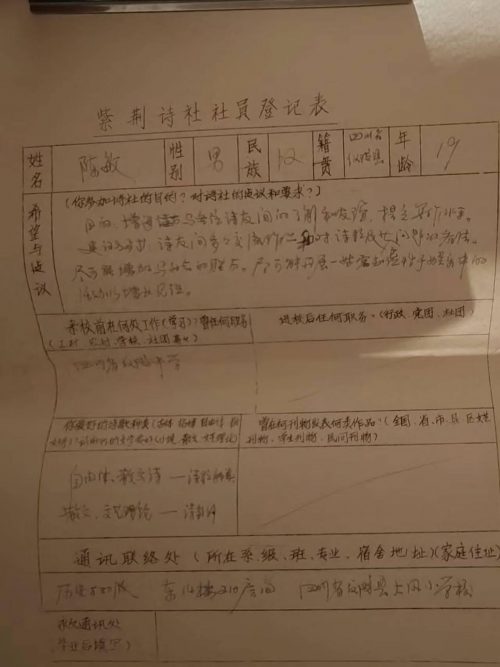

过几天,我这位“福尔摩斯”学长再次重拳出击,发来一份我19岁那年填写的《紫荆诗社社员登记表》。我当时一笔一划写道:“(参加诗社的)目的:增进与各位诗友间的了解和友谊,提高写作水平。(对诗社的)建议与要求:诗友间多多交流作品和对诗歌及其他问题的看法,尽可能增加与社会的联系,尽可能开展一些寓知识性于娱乐中的活动以增加见识。”

白纸黑字,千真万确,这可是“铁证如山、不容狡辩”!我这才高高兴兴地认领了“首届紫荆诗歌奖”这份荣誉,以及与之相关的,我的那段历史。

二

早年我是文学青年,最大的梦想是当作家。所以填报高考志愿时,我选的所有院校第一专业,都是中文系。我对此坚信不疑,自己一定会梦想成真,因为我的高考分数,语文是全县第一,总分也是全县文科第一。我认为中文系没理由拒绝我。

录取通知书也是全县第一个送达,而且是中大的金字招牌,特兴奋。但打开通知书才发现不对劲,录取我的不是我神往的中山大学中文系,而是历史系。

我一屁股坐下,半天没吭气,挺沮丧的。在一旁的老父亲说了一句话,多少给了我一点安慰:“历史系也挺好嘛。从来文史不分家。而且你可以去中文系旁听文学课呀。”

身在曹营(历史)心在汉(中文),我就以这样的状态跨进了中大的校门。

这样的状态注定了我入学之初,在主业即史学上不会有太大投入,时间精力都用于阅读文学作品。中学阶段我主要读小说,大学一年级主要读诗。我不好旧体诗,觉得拘束,读的都是新诗,辛磊、马莉、吴少秋、陈小奇、吴曼华、刘中国等高年级同学发表在《红豆》杂志上的诗作。隔三差五地跑东区图书馆,能读得到的国内外大家的作品,差不多都翻了一遍。

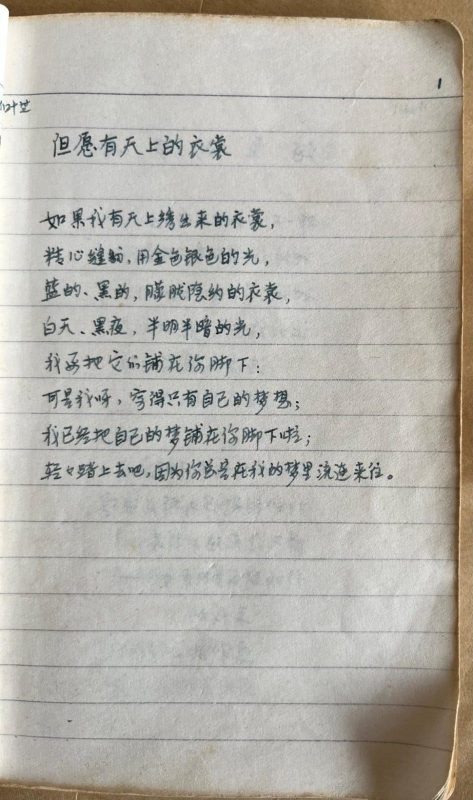

我还制作了很多“手抄本”。有大有小,其他的都遗失了,留下来的就一个口袋本——《天上的衣裳》。书名取自《但愿有天上的衣裳》。这是我特别喜欢的一首诗,不长,作者是大名鼎鼎的爱尔兰诗人叶芝,至今还能大致背下来——

如果我有天上绣出来的衣裳,

精心缝制,用金色银色的光,

蓝的、黑的,朦胧隐约的衣裳,

白天、黑夜,半明半暗的光,

我要把它们铺在你的脚下;

可是我呀,穷得只有自己的梦想;

我已经把自己的梦铺在你脚下啦;

轻轻踏上去吧,因为你总是在我的梦里流连来往。

这个手抄本汇集了我喜欢的中外名诗百来首。封面、装帧都是我自己设计制作的,非常用心,非常精致;每个字、每个标点都书写得工工整整。那实际上是我当时的一份“朝圣”记录,足见我当时对缪斯的虔诚。

如此虔诚的我,怎么可能错过“紫荆诗社”这样的校园诗坛盛事呢?

某种程度上说,我青年时代的诗歌领路人直接的就两个,一个是“紫荆诗社”创始人辛磊,一个是辛磊的同班同学、诗社活跃分子刘中国。我特别喜欢辛磊的诗,那份才情我自愧不如,羡慕嫉妒但没有恨,而是景仰。但印象中辛磊很严肃,不苟言笑,我对他既敬更畏,没有私交。刘中国则不然,此公年龄与我相仿佛,不仅才华横溢,而且热情似火,一直非常关心我这个小老弟。而且风趣幽默,跟他在一起如坐春风。所以我们成了终身朋友。我之有这篇小文,即因他锲而不舍地追稿。

加入“紫荆诗社”之前,我已开始一边读诗一边尝试创作,发布的惟一平台是我班的墙报。所写题材,一是风花雪月,一则属于当时流行的伤痕文学:我是黑五类子弟出身,一肚子的悲情,这时都借诗来发泻。其实哪是诗,严格地说长短句而已,太直白,太情绪,没什么意境。实际上也没几个读者。但写着写着,渐入佳境,加入“紫荆诗社”不久,即很侥幸地荣获首届紫荆诗歌奖。诗作被人恭恭敬敬地抄录,并配有插图,在中大最繁华的地段、老图书馆前那排威风凛凛的玻璃橱窗里隆重展示,从早到晚,很多南来北往的人驻足围观,让我很有几分得意。

再后来,那排橱窗已不能满足我的“发表欲”了。那时有两个诗歌平台特别火爆,一是甘肃的文学刊物《飞天》,专设大学生诗歌专栏,全国高校的诗歌爱好者莫不趋之若鹜。一是四川大牌诗人流沙河先生主持的《星星》诗刊。我当然也特别渴望自己的名字能在这两个平台上出现。

《飞天》终于发表了我的一首小诗《望着我》,接到样刊那天成了我的节日,高兴得一个人绕着中区的大草坪跑了两圈。刘中国学长迄今保留了我发表的这首小诗。前些年,广东人民出版社出版姜宏伟编著《大学生诗歌家谱:〈《飞天•大学生诗苑〉》创办史》(1981-2014),他应邀撰写过一篇文章,谈到我和辛磊、江潇等“紫荆诗人”当年在“大学生诗苑”发表诗作往事,并引述了我这首小诗:“我不要说,也不要写/那些话,还没被理智过滤/望着我吧,望着我/默默地,望着我的眸子/从它,你会读得出/那个属于季节的消息。”

但是,我始终没能在《星星》上发表一首诗。还曾向流沙河先生写信请教,平易近人的流沙河先生很快亲笔回复,殷殷指点。可惜回信无存,否则今天也是“文物”了。我与晚年的流沙河先生有所交往,但交往中已羞于提及当年往事,他当然也不可能知道我跟他老人家早有文字之交。

三

我的“诗歌梦”时间不长。大一读诗,大二开始,主要读社会政治类著作了。转折点大概是官媒一窝蜂批判《苦恋》。那时我既读诗,也读很多电影文学剧本,并且为之沉醉,白桦则是我最喜欢的诗人、电影剧作家之一,他的《苦恋》引起我的强烈共鸣。所以批《苦恋》时我特别气愤,在图书馆读到批《苦恋》的长文,气得忍不住用钢笔在报纸版面划了个大叉叉。

其实,中学起我就关心社会政治,这方面我可以说是早熟。这主要基于我“黑五类”的特殊家世以及亲历亲见的底层苦难。从小我就在思考“凭什么”、“为什么”、“怎么办”?这种思考也体现在我一系列的高中作文里,吓坏了我的很多高中老师,所以我一进高中就很“出名”:以另类和倔犟“出名”。我的语文成绩尤其作文从小就好,但高考前非常关键的“预选”考试,我的作文居然被打零分,幸亏其他各科分数不低,才终于“过关”而没被这次“预选”淘汰,可谓命悬一线、有惊无险。

“预选”考试作文得零分,惟一原因是政治不正确,没有按标准答案写,而是另搞一套。那篇命题作文《高考有感》,标准答案是一颗红心两种准备,一切服从党和人民的召唤,干什么工作都是革命工作,都是为人民服务。这我哪能不懂,但我不屑,因为这不是我真实的想法。我跟农村同学朝夕相处,知道他们如何渴望通过高考改变命运,跳出农门。跳不出的农门话,他们是怎样的忧愁恐惧。我只愿讲真话,便以日记形式如此这般如实道来。阅卷的语文老师早就看不惯我了,他这回应该是勃然大怒,大概认为我这种思想的人属于“危险人物”,根本就不配也不应该上大学,便利用手中的权力,试图用给我作文打零分的办法阻断我的前程。

我高考“预选”考试作文吃零蛋,成了重大事故,轰动全校。很多欣赏我关心我的老师,为我忧心忡忡。学校教导主任朱老师、高一语文樊老师纷纷找我谈心,谆谆告诫。但我心坦然,因为我对自己的实力有信心。几十年后得知,“预选过关”其实并非真的“过关”,后面还有“险关”即“政审”。那时“政审”虽多数情况下沦为形式,但正式高考前,就有一派老师主张在“政审”上跟我较真,阻止我参加高考,于是学校老师分成两派,最后支持我参加高考的一派占了上风,“政审”才终于通过。而我也没有辜负支持我的老师们的厚爱和厚望,用总分状元和语文单科状元的成绩回报了他们,一时成了学校的传奇。

二十年后,我在武汉同济医学院政治课老师任上遭整肃。系部一把手周老师是个老干部素以爱才著称,不忍对我“下重手”,总是隐晦而刻意地保护我。有次系部开会,议题之一就是我的问题。周老师慢悠悠地说:“对陈老师要有耐心。他的思想不是一天形成,而且有他自己一整套的东西,很系统,轻易攻不破,不能急,要和风细雨,慢慢来。”周老师这番“太极”,其实是打给坐在一旁督阵的校党委副书记王某源看的,王某源也拿他这个“老干部”没奈何。

虽然周老师此话是托辞,但说我有一整套自己的东西,是他的真心话,基于他对我的长期的和认真的观察。这一整套东西,少年时代就有扎根,可谓根深蒂固。大二时官媒批《苦恋》,把我这一整套“东西”彻底激活。我就一个想法:这他妈不是“文革”大批判那一套吗?不是说“文革”结束了吗?怎么说来就来了?!

公共关怀又占了上风。凭什么?为什么?怎么办?我又开始追问了。而这一切当然不浪漫,当然没有诗情画意,只有惨淡,只有残酷,我发现了诗的局限。同时也是因为,这时我不得不承认自己写诗的才华之有限,写风花雪月都是为赋新诗强说愁,超出风花雪月又无力驾驭。跟身边的辛磊、刘中国之流比起来,我那点才情远远不够,写诗不可能有前途。

从此,我作别了“紫荆诗社”,作别了自己的“缪斯梦”,渐渐疏远了诗歌、疏远了文学。大二下学期开始,我几乎天天泡在学校老图书馆,手中捧读的大多是中国社科院马列所内部发行的十六开的活页文选《马克思主义研究资料》、国际共运所主编的《国际共运史研究》等历史类、社会政治类读物。诗坛少了一个微不足道的诗歌爱好者,社会政治领域多了一只“牛虻”——一个后来惹出不少风波、麻烦和争议的真诚的思考者。

【附注】:四十年前作别了“紫荆诗社”,接着,作别了哺育我的康乐园,那么,我是否作别了自己的“缪斯梦”?就在今天下午,我那位福尔摩斯“探长”兼学长的刘中国,微信里一声吆喝:“陈敏兄弟!给我站住!听我朗诵!”正在公园散步的我停下脚步,捧着手机聆听——“我看着时间如滔滔细浪/一层层铺到我的额上/我看着岁月如刀/在我的眼角镂刻沧桑/我看着我被命运的激流摔打/一直跌跌撞撞/我看着自己风化,看着自己速朽/没有悲伤/一切不可阻挡/好在还有这颗心属于自己/如千年卵石/愈加坚硬而明亮/那就把这颗心留下/铺在路上/听大地的颤抖/听岩浆的奔涌/听不绝的足音奔向远方”。

我的这首诗写就于七八年前,标题开始叫《无题》,后来改成《自题》。这样的诗作我前些年还有一些,只是大多不合时宜不便扩散。与早年的诗作相比,这些诗作显然更成熟,更有力量。这其实是命运的力量。命中注定了,我与诗歌藕断丝连,我的“缪斯梦”,看来还没有到尽头。

2023年12月4日

陈敏,笔名笑蜀。四川仪陇人,1984年毕业于中山大学历史系,先后供职于武汉同济医学院、北京《中国改革》杂志社、广州《南方周末》评论部。著作多种。美国哥伦比亚大学、香港大学、台湾政治大学等多所大学访问学者。

来源:人文中国