毛、丁究竟有没有“一腿情”?

毛、丁究竟有没有“一腿情”?笔者认为根本没有,道理如下:

1、在丁玲演绎、解说毛的烽火千里情词时,毛已死亡,丁之演绎、解说因而属死无对证的一面之词,世人不应太当真,一个巴掌拍不响,一条光棍怎么狂戳床洞、墙洞、地洞也戳不出奸情,我们应该问一问,收到毛的烽火千里送来的《临江仙‧ 赠丁玲》词,丁玲作出什么回应没有?丁玲有回应吗?应该没有,如有,必有丁玲的回顾文字或什么历史痕迹留存。请读者睁大眼晴看清楚,丁玲的烽火千里情词之演绎,用词皆隐晦朦胧,她煞费苦心泡制出来的,只是绮云绯雾,对于她和毛是否真有“一腿情”,她并无确切字眼明示。这一点并非笔者猥琐多事,事实是丁玲奸狡得太精致,她确实制造了一个千秋不解之谜来挑逗世人:上世纪八十年代丁玲曾造访香港,香港《明报》月刋作家舒非全程负责接待,后来舒非报道此事时就写下这一段文字:

送走丁玲之后我就开始后悔了,这个后悔已经后悔了几十年了。后悔当初不敢问她:“你爱过毛泽东吗?你跟毛泽东真的有过一段情?”其实好几次都有机会,可是话到嘴边,却一一错过。➎

舒非之“想问”,料算丁玲的崇拜者、作家杨桂欣,必会好奇问过而不得要领,笔者认为,舒非根本不必后悔,丁玲决不会老实回答的,道理详见于下面几点论说。

2、我们查明丁玲的浮沉身世,即可知丁玲绝不是羞羞答答的玉女,她公开纵情任性,她敢公然一女同时同屋享用二男,可以设想,如果她真的和毛上过床,对她及她的崇拜者而言乃无上光荣之事,她会害怕公开说明吗?可肯定她不但不怕,甚至她还会说出一共和毛上了几次床,各次又如何颠鸾倒凤,欲仙欲死,藉以耸动新闻界视听。而就因为她和毛确实没上过床,她不敢欺天撒谎,也害怕被追问床上云雨细节她应付不来而露出马脚。事实上她制造绮云绯雾,尽量把这段英雄美人的爱情说得似无似有,更显浪漫,也更见文艺情调,这是她要享用毛的尸居余气而又不必怕撒谎露馅的最佳办法。

3、 毛一生滥淫狂嫖,给他玩完就丢弃的女人自然多的是,平情而论,毛在把女人玩了之后,并无刻意加以残害之劣迹事。倘有,如今人们早己沸沸扬扬议论。有这么一例:

给毛玩过的上官云珠在文革中遭批斗折磨而自杀,这件案有没有证据显示是毛造孽加害?没有,当时天下大乱,上官云珠之死应该是江青宣泄醋火,是毛管顾不到而上官云珠也无门路向毛呼救所致。

至于北京众所周知的则有:许多个给毛淫嫖过的女孩子,毛就曾“走后门”陆续安排她们不必考试而进了清华、北大就读,这等于是她们给毛淫嫖了,毛不付淫嫖费但变相恩赐她们一个好前途。

另还有一件:毛的侍女孟锦云曾和毛的性玩物陈露文发牢骚,陈露文说:“我和孟锦云一起议论毛主席,说毛像皇帝三宫六苑,我们算什么?是妃子要册封,是妓女要收钱,是舞女要好玩,我们什么都没有——这话被文工团的头头刘素媛听到,她连夜去向毛报告,毛听后只说了两个字:造谣!就把孟锦云和我抓起来,打成现行反革命,遭到毒打,我被送去东北。说我们反对毛主席。”➏

几年之后孟锦云身背着“反革命”的罪名求毛救护,毛还是体念和孟的“一腿情”缘,很怜爱地收留她在身边。

至于丁玲,她受不了折磨,曾两次写信,向毛呼叫“亲爱的主席救救我……”(丁玲原话),毛置之不理,1961年春,经农场群众及党委批准给丁玲摘去右派分子帽,上报,上面却不批准,1965年,再次经农场群众及党委批准给丁摘去右派帽,上报,上面又不批准, 1970年春,这个“上面”更下令把丁玲及其丈夫陈明收押北京秦城监狱,分别关入单人牢房多年。这里的所谓 “上面”,绝对只能是毛泽东不批准(因为丁玲和林彪、四人帮并无仇怨,而且当时丁玲乃“死老虎” ,不可能阻碍文革新贵们抢班夺权;以上详情见杨万福主编《往事钩沉‧重大冤案实录》北京2001年版 55-62页),毛何以对丁如此恶毒呢?毛这份“恶毒”,说是缘于毛曾极想淫嫖丁却硬是没门就容易理解,说是缘于毛绝不恤念“一腿情”则太难理解,太不合符情理了。

4、这是最最重要之点:丁玲究竟犯了什么罪、错,她是怎么垮台落难的?细查史实,丁玲在1944年至1957年根本没有什么反毛、反党的言行,1955年爆发的 “丁、陈反党集团”案,当时该案昭告了,具体案情却欠奉,人民日报编辑袁鹰在其著作《风云侧记:在人民日报副刊的岁月》中的“与李辉谈周扬”章节内,就写到: “说胡风是反党集团,看当时的材料还能接受,但“丁、陈反党集团”就接受不了。听了几次会,只是算旧账。”就为此,“丁、陈反党集团”案搞不下去,丁最后被硬扣一顶右派帽了事,该案操办人是周扬,但此事颇有蹊跷,在反右前以及在文革之后,周扬都曾郑重说过:他在毛面前只说过丁的好话,从未说过丁的坏话,要整垮丁,不是他周扬,而是毛指示,她百份之百是被毛刻意要打击、折磨的,周摆出一个丁玲垮台与我周扬完全无关的姿态。

天下人不是瞎子聋子,丁玲戴右派帽垮台的关节点是1957年9月在作家协会上由周扬署名、由周扬宣读的名震天下的文章:《文艺战线上的一场大辩论》,该文杀气腾腾,把丁玲骂了个狗血淋头,该文等同《白蛇传》中法海把白素贞镇压住的雷锋塔,周扬怎能抵赖、怎能推卸得脱责任?

可世事偏偏就这么诡谲,周扬并非抵赖卸责,他终于对韦君宜说出了其中诡诈:他声明这篇《文艺战线上的一场大辩论》原本确是他所写,但被毛改得面目全非,因而只能算是毛泽东所写。为此他周扬决不准把这篇毛所写文章,编入他的《周扬文集》之中。韦君宜敢写出震惊全党的《思痛录》,敢痛斥中共革命是绞肉机,意图强迫党员都摘掉良心,可见是一个泼辣的狠角式,但她终于还是同意周扬之意见,我们料算周扬就给她出示了他仍保存着的那篇由毛改得面目全非的文章底稿,这一个毛借周扬之手来打杀丁玲之诡诈事件,由李昕以文章《本色韦君宜》揭破,该文刋登于2015年第8期【炎黄春秋】杂志。

周扬给文革折磨几年之后大彻大悟,向所有给他伤害过的人都诚恳道歉请罪了,其中不少人也是他奉毛指示而出手伤害的,但他唯独不肯向丁玲道歉请罪,(在1979年10月30日召开的“中华全国第四次文代会”上,周扬其实正式点名向丁玲等文人道歉过,丁玲恼火那只是官式道歉,丁想要的是周单独面对她作出的诛心道歉 )为什么呢?对这个为什么,高华在他的《毛泽东为何打倒追随者丁玲》一文中评议如下:

他(指周扬)的理由是,丁玲是“变节”分子!和周扬的态度一致的还有陆定一、张光年等。周扬此举极大地伤害了丁玲。在我看来,周扬等如此并非是为了维护所谓“党性原则”,因为在他手下做各路文艺高官,又有所谓“变节”、“自首”历史问题的人不乏其人,只要是周扬一个“圈子”的,都不成为“问题”。周扬等唯独不想放过丁玲,说来还是根深蒂固的“宗派”情结在作祟,他们要用那个“紧箍圈”套在丁玲的头上,一直套到她死!这正说明了周扬人性深处的幽暗。

写出《红太阳是怎样升起来的》的高华,在近现代史学研究上堪称英明盖世,但他此处的说法笔者认为不符事实,属推论过分了。论“宗派”,周扬和胡风的“宗派”斗争,是党外斗争,你死我活,而周扬和丁玲的“宗派”斗争,属党内斗争,远远不是你死我活的,最后周扬可以向胡风鞠躬请罪,没理由不可以向丁玲道歉请罪。至于丁玲“变节”、“自首”的历史问题,周扬既然在反右前已知道不能入罪,怎可能在自己也坐了9 年冤狱后还把丁玲的疑似“变节”、“自首”当一回事?再有,周扬文革前再怎么小人、阴暗、再怎么白衣秀士王伦式狭隘➐都好,但在八十年代初他掷出的论异化等多篇文章,都远远超越了“宗派”斗争,大有冲缺马列主义、毛泽东思想牢笼的气派,哪里还谈得上有深重的“宗派”气味及情结?

究竟周扬为什么至死不肯向丁玲道歉请罪呢?笔者认为:原因有二:

a、周扬是心窍通透者,他明白他整治一般人,有“一惩施威势” (宋 陈郁《念奴娇·咏雪》中诗句。)的效果,人们会敬畏他的“文艺沙皇”威势,但整治丁玲不同,众所周知丁玲亲近毛皇比周扬多,所获毛的圣眷圣恩比周扬隆厚,因而由周出手强加罪名整丁,并不能使周 “一惩施威势”,只能使周在有识之士眼中贱格成毛的一条恶狗,亦即为毛所逼,由周出手整丁,周内心是很不舒服的,这里的分别大得很。周扬拒绝向丁玲道歉请罪,细想应该是周扬向丁玲以及天下人明示或暗示:我周扬绝不敢、也绝无能力害你丁玲,害你丁玲之责百分之百在于毛,冤有头,债有主,你丁玲不能追债追错门,亦即你骚婆娘应该自省如何把毛激怒撩狂了。

b、周扬和丁玲过去都曾很凶狠地整过、害过许多人,周扬文革后翻身,到处向被害者道歉请罪,但丁玲文革后翻身,向谁道歉请罪过了?没有,恐怕一个也没有。最令人齿冷的是:王实味是她同一战壕并肩作战的战友,她绝不关心他怎么惨死、绝不怀疑他的案有无冤屈;还有,小说家才情比她高得太多的沈从文,曾为救她走出国民党政府的监狱,写了很多文章,出了很多力,而她看着沈从文给中共威迫恐吓得掷笔改行,几乎被逼疯,她绝未替他仗义执言过,还出口臭骂他。更极其可恶的是,她不但不向任何人道歉请罪,居然还吹捧毛,又向极左权贵紧密靠拢,就凭她这德性,我们可以设想,周扬心中也会不舒服,说不定他就想替那些被丁玲整过、害过的许多人来个请君入瓮,让她享受一下被害而得不到道歉的滋味。

话说至此,可以进入核心问题了:毛为何那么恶毒地要打倒、折磨丁玲?丁玲是不是把毛激怒撩狂了?

5、 高华在他的《毛泽东为何打倒追随者丁玲》一文中,提到旧文化人与革命新体制的冲突问题而推论丁玲遭难是因个性抗拒革命新体制的要求。这种调子太高太玄了。什么叫“革命新体制”?说白了毛是要把中国文化人都清洗、改造成党的(即毛的)驯服工具,在贯彻这一大政略的同时,毛也要狠狠一泄私愤,报复大小知识分子对自己青、壮年时代的轻慢侮辱(倘非泄私愤,毛就不可能把大小知识分子往死里整)。笔者认为这才是丁玲遭难之根本。

毛为什么蓄意要害丁玲?我们检视丁蒙难当年,丁根本没有任何反毛反党言行,恰恰相反的是:丁玲原本跟胡风很老友,但毛要狠打胡风,丁玲毕竟跟风追随,落井下石而写了一篇《敌人在哪里?》,泼妇似恶毒污蔑胡风是“恶毒”的敌人了,一介才女肯如此卖友害友以求“进步”,还不算乖?丁如跟毛有一腿,相信毛怜之爱之尤恐不及,怎会加害?毛居然蓄意加害,这里显然另有原因,这原因可以说充份体现在那篇由周扬挂名、而实际是毛所写的《文艺战线上的一场大辩论》,该文对丁玲的批判特别详细,用词颇耐人寻味,它数说丁玲原本如何坏,但“党”特别眷爱她,她写出罪恶的《三八节有感》和王实味一起攻击污蔑延安,“党”杀了王实味而饶了她,又帮助她获斯大林文学奖,可她不接受集体主义以报答“党”,竟坚守个人主义而反“党”。该文完全讲不出丁玲近年写了什么反党文章及说了什么反党言论,文章中的所谓没报答“党”,非常露骨就是单指没报答毛泽东,因为除了毛之外没有谁可以代表“党”,事实上,除了毛也没有任何人任何组织单位特别关照过丁。另请注意,无独有偶,在1957年9月第35期《展望》杂志上,姚文元还掷出《丁玲的才华何怜之有》一文,炮轰丁玲道:“这样的忘恩负义之徒,这样灵魂腐化丑恶的人,我们斗争她,难道还有什么可惜吗?一条黑颜色的毒蛇是毒蛇,一条花纹斑斓的毒蛇仍旧是毒蛇,决不因为表面上好看,就可以放它过关……”这段文字中的“忘恩负义”四字,是画公仔画出肠、画出鸡巴,特别画给丁玲看的字眼,料算应该是毛要姚特别写上,因为遣词造句敌我分明的姚文元,断不可能想到及写出敌我之间有恩有义的字眼。姚文元所写的文章打垮整死许多高官文人,这些高官文人大都是党所培养,很明显姚文元在该等文章中就全都绝未写及他们 “忘恩负义”。

丁玲并不算美女,她到延安时又已三十多岁,还生育过两个小孩,但她毕竟未算老,又浑身大都市玉女骚味,臭男人见着难免起痰起火,论玩女人方面的格局,毛明显是典型的臭男人。众所周知,在臭男人界有句俗语:“妻不如妾,妾不如偷,偷不如偷不着”,能“偷着”的,臭男人不可能恨,最令臭男人心痒难熬、气恨不过的就是亏蚀了许多把米仍“偷不着”。

我们查看丁玲进出延安的经历,毛追求、呵护丁玲是清楚的,而丁玲享用呵护也很清楚,但丁玲报答毛的追求、呵护却完全欠奉。其一,毛设宴招待,丁很快就跑了去前线,这很明显是躱避毛的追求;其二,收到毛的烽火千里送来的《临江仙‧ 赠丁玲》词,丁绝无回应诗词信文;其三,一两个月后毛即发表丁为中央警卫团政治部副主任,丁又无谢恩表示;其四,延安整风毛救丁一命,丁依然无感激涕零谢主隆恩的文章发表,(丁倒曾放出声气说她喜欢光棍彭德怀,并在当时的地方报写了一篇《彭德怀速写》,以示她落花有意,但该文得不到彭的回应);其五,明显是苏俄看在毛某的脸面,才让丁得斯大林文学奖,丁再又无感激言行,竟连歌颂毛思想光照文艺的文章也不写一篇……笔者之所以说到这话头,原因是毛乃行走江湖多年的老雀,毛而且知道丁玲也是行走江湖多年的老雀,按理她应该肝脑涂地以报此浩荡皇恩,最低限度也应找个方便夜晚向毛荐枕献身以谢,事关丁玲在文坛崛起,得力于胡也频照拂,她献身了,她发觉冯雪峰在文坛的地位更高,她又献身以求上进了,在她落难被国民政府拘捕时,冯达助她减轻苦难,她再又“宛转娥眉马上死”地献身报答了。恁什么你狗日的婆娘对我毛泽东就绝无报恩念头、报恩举动?……不必多说了,总之,毛从1936年起一见丁就起痰,给丁的一颦一笑浪起了周身欲火,不断给她好处,居然历时20年仍揩不着她的腥臊,这难道还不算是丁对毛的严重轻慢侮辱?这令毛能不由爱生恨、越想越恨吗?至“丁、陈反党集团”案发生的1955年,丁50多岁,残花败柳已不值得爱了,毛才终于感到她是那瞧不起他并曾侮辱过他的“臭老九”群的一分子,虐待狂乃按捺不住而爆发,这符合毛睚眦必报的性格。

害丁玲之罪责百分之百在于毛,这是有识之士金晴火眼看得到的,比如沈从文,他1980年给施蛰存、赵家璧等人的信,就提到丁玲“廿年委屈,出于何人?明明白白,实在眼前……”,他给徐迟的信更又说明“她廿年来受的委屈,来自何方,难道自己不明明白白?囔也不敢囔一声,自有难言苦衷。却找我来出气,可见聪明过人处。”(《1980年7月2日沈从文覆徐迟信》➑)沈从文没说错,丁玲确实明明白白,而她确实也“自有难言苦衷”,该“苦衷”就是丁要享用毛的尸居余气,为此她不能也不敢非议毛,她奸狡地揣着明白装糊涂,把罪责死活硬扣给周扬、沈从文等人。丁玲之“明明白白”,不是有识之士之虚妄猜想,读者请看网上的一段报导:

有人曾问丁玲:你恨主席吗?

她非常平静地回答说:我当然不恨。他当年爱我却得不到我,只好叫人折辱我罢了,我有什么好恨?

──(黄琉注:这段话料算出自李向东、王增如著《丁玲传》。王增如是丁玲最后的一位秘书。)

6、这里大概还应指出:

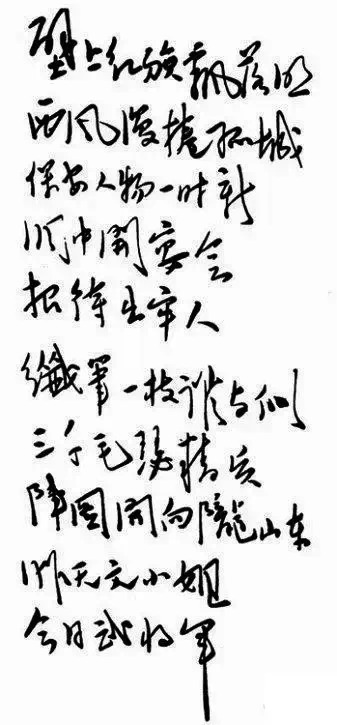

从《临江仙‧ 赠丁玲》词中,我们看得出毛有仰慕、称赞、追求丁玲之意,但明白如火看不出毛、丁已有“一腿情”。由于“仰慕”太空洞、“称赞”又太假,我们把毛的“追求”理解为毛不甘心到嘴的肥肉就这么飞走,才是最恰当的,倘理解为毛、丁已有“一腿情”,则解读太过分了。

打从毛和江青1938年结婚,直至1955年丁垮台,毛昏天黑地忙于抢江山及如何打扫龙庭坐江山,纵情声色的时间大减,而且这时侯他要找什么青春玉女侍寝也太容易了,说实在话,丁玲和一个比她年轻十多岁的知识甚低的陈明结婚,身价也大跌了,料算毛简直把丁忘记了,该段时间毛、丁更不可能有“一腿情”。

定案:痰涎上炒作不出“浪漫爱情”

概括以上六点,可以这么说,丁玲是五四精神打造出来的文化人,在毛的革命时代被整治改造,或许是在劫难逃之事,但她明明逆来顺受,并不抗拒改造,却硬是遭劫特重、及遭难时间特长,为什么?笔者认为其中原因,纯粹是因为她享用毛的照顾却没让毛揩沾上她的腥臊,毛为此狠狠报复,这应该是清楚不过之点。 李向东、王增如夫妇著作的2015年出版的《丁玲传》,完全回避或遮掩这一关乎事理核心、本质之点──毛、丁勾搭未成奸,因而该《丁玲传》被称为“迄今为止最详实、最全面、最有深度的丁玲传记”,黄琉认为乃欺世之谈。

分析至此,我们可以作个概括评语,结束本文了。

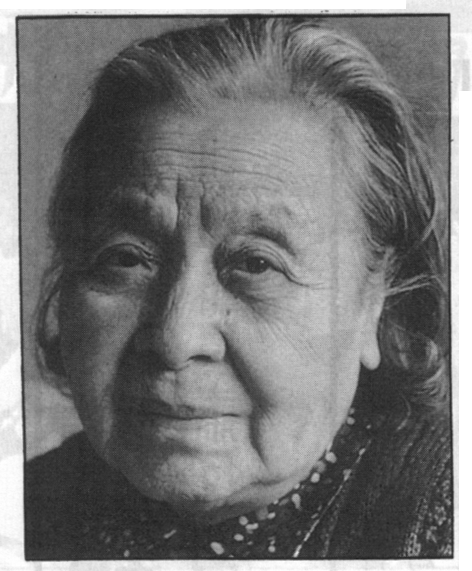

丁玲出生于非富非贵的没落的书香世家,份属小家碧玉,因有文才且沾溉到五四运动的自由、解放精神而成女作家,她肯放弃大城市生活,跑到穷山恶水的陕北苏区来搞革命,这份情怀是值得赞赏的,她并无犯什么罪、错,竟遭屈枉侮辱,受苦受难二十多年,也应该获得人们的同情,事实上当毛死亡,她获新生,作为毛的凶狂暴政的受害人,她确实也获得了广泛的赞赏及同情,笔者也就是在1980年时侯才得知丁玲其名,并受文化界对她的赞赏、同情感染而看阅了她的多篇小说。但很快,笔者就感觉她根本不值得赞赏,她的成名作《莎菲女士的日记》,文笔谈不上好,对时代也谈不上有多大意义,她的另一响名作《水》,香港著名作家、《明报》月刋、《百姓》半月刋总编辑胡菊人就直斥为“失败之作” ➒,她能暴得大名,那纯粹是因为冯雪峰、沈从文为救她为免国民党杀她而胡吹狂吹吹起来的,至于她的获斯大林文学奖的《太阳照在桑干河上》,明显是斯大林应毛之要求而颁发,它只是捏造事实来图解中共的阶级斗争理论,因而它只能是一堆垃圾,事实上七十年来没有几个人曾卒读该书;或许在文坛历练、笔耕时间长了,她能成大才,但很可惜,她被批斗、流放、囚禁达二十多年,咸鱼翻生时已气息奄奄、江郎才尽。更可悲的是,笔者如广大民众一样对她也逐渐失去了哀矜同情,原因是她十分明白她之惨遭不幸,罪责在毛,她却硬要诿罪于周扬等人,她拒绝对革命作反思,非议“伤痕文学”,支持“清除精神污染”等,而且更倾情与极左势力抱团,捍卫明显已腐朽破烂的中共革命,拼命要维护毛的淫威,亦即她得免雷峰塔的镇压,居然大赞雷峰塔就是好,就是“伟光正”!中国人民应该乖乖地给雷峰塔镇压住!

丁玲咸鱼翻生之后已写不出什么作品,她做过的唯一好事是在她主政的《中国》杂志上刊登过一些“朦胧诗”,以示她支持新锐人物,除此之外,她保守、僵化……《炎黄春秋》1993年第7期杨桂欣的文章《我丁玲就是丁玲》,其中一段话颇能显示出丁玲本色:

……我(黄琉注:指杨桂欣)毫不犹豫地劝她:“这几年,人们都说你保守、僵化,是一个‘左’派……”不等我说完,她便说:“人家早有一定之规嘛!需要丁玲当右派的时候,就把丁玲打成大右派;现在,他们是解放派,需要我丁玲当‘左’派,我就成了他们所指责的保守呀,僵化呀,随他们去吧,我丁玲就是丁玲!”

请注意:这段话中的“人们”和 “人家”是完全不同的概念,“人们”是指广大的社会民众,丁玲很奸狡地把“人们”转换为“人家”,抨击她者顿然变成了一贯的反动派而非“广大的社会民众”,“我丁玲”也顿变成了一贯英明正确的中流砥柱了,这是毛泽东创造的很典型的中共语言伪术,丁玲学到家了。史实一清二楚:丁玲自投奔延安一直是革命派,从来不是右派,把她屈枉打成右派是毛作孽,是毛一犬吠影,才有一大群极左“人家”百犬吠声。

近三十年间海外已没人去谈丁玲了,但大陆则不时有丁玲研究掷出,该等研究中颇有人把丁玲定性为一个左翼的坚定至死的革命作家,笔者觉得这个定性非常精准锐利,但很遗憾,该等研究文对丁玲作出如此定性,却不愿或不敢推论下去,为此它们例必有二大缺失:

其一、定性丁玲为革命作家,必要首先厘清“革命”(专指中共的共产革命,下同)是什么东西,简略而言,“革命”出现时的面目是救国救民,为国为民,所以“革命”很吸引人,特别是很吸引纯良的年轻人,但 “革命”本身的基因注定,“革命”必定走向集权专制主义,必定要制造出吉拉斯论证指出的“新阶级”来奴役压迫人民大众➓,亦即中共的共产 “革命”有天使面孔、魔鬼心肠,具有两重性, 1956年前革命很吃香,丁玲于是很吃香,红得发紫,1956年后革命明显走向集权专制主义,甚至向皇权专制急剧兑变,丁玲跟不上这个兑变,又碰着毛淫威发作,丁玲于是霉到发臭,毛死后中共要挽救革命,丁玲于是可以咸鱼翻生,至于广大的社会民众,因被革命害得太惨,已厌恶革命,所以革命作家丁玲才没法再香了,她坚定至死仍要做革命作家,实乃坚决与人民为敌,自然要被人民鄙弃。历史回眸,整个中国共产革命应该像俄国的“十月革命”一样被定性为一场历史大反动、大浩劫,丁玲对此毫无认识,她对“新中国”旷古大浩劫中人民深重的苦难,无只字写及,她咸鱼翻生晚年所写的《杜晚香》,被毛粉吹为 “丁玲最有意味的作品。”其实它塑造的杜晚香全心全意为集体,毫无私心杂念,明显是追赶江青文艺“三突出”之作,亦即欺骗年轻人继续去做革命冤大头的伪劣假小说。我们总覧丁玲一生作品,她的“革命作家”其实成色很低很低,原因是她向往革命但根本不懂什么是革命,什么是反革命,她也没有相应的观察社会的能力及史识,她没有一篇作品能写出时代脉动及革命真相,这注定丁玲只能是三流以下作家。

其二、丁玲投奔革命是真诚的,但各种丁玲研究文大都看不到丁玲投奔革命也是怀有太重私心的:她主要是为自己出人头地,她必要在革命营垒中做“头牌”,做人上人,必要厕身 “新阶级” 权贵,其次才是为国为民。这里仅挑具典型性的作家徐庆全的研究文来一谈,徐把丁玲之遭难、沉沦,称之为“革命吞噬自己的儿女”,笔者感觉并不准确,首先是:毛并不完全等于“革命”!丁是毛要残害,并非革命要残害,共产革命再怎么可恶,但总不能把毛的私心罪孽也一古脑儿转扣到“革命”的头上,因而说革命吞噬丁玲是为毛开脱罪责;其次是:丁玲并非贫苦的工农阶级儿女,论基因不能算革命的儿女,她是从其他阶级投奔革命的,笔者相信她投奔延安确是怀抱理想,是要革命,为此她才会掷出《三八节有感》,指斥延安的男女不平等,该指斥难道不符事实吗?为什么毛一暴怒她立即屈膝认错?王实味响应她而写出《野百合花》,炮轰中共之 “衣分三色、食分五等”,指斥中共延安官场 “歌啭玉堂春、舞回金莲步”,该指斥难道又不符事实?为什么毛一暴怒她立即反戈一击,充当屠杀正直义士王实味的帮凶?要准确定性,她投奔革命怀有的私心也太重了,她要很奸巧地享用毛皇帝威而又不主动地“香囊暗解,罗带轻分”,献身报恩,这就谈不上是革命要吞噬她而是她自己犯贱找死,当毛死了她则仍要享用毛的尸居余气,她居然荒唐至极地制造她和毛有“一腿情”的绮云绯雾,这就可见革命作家丁玲,其实也是卑贱的皇权奴婢,她实在卑贱得令人作呕,她如此行为给她定性为 “革命儿女”,实在侮辱了那些已被革命吞噬,或被革命噬而不死而成“两头真”的英雄人物,如林昭、顾准、李慎之、李锐、杨继绳、刘宾雁、杜光、戈扬、许润之等等,笔者认为他们才像 “革命儿女”。

最后再说几句,笔者作出毛、丁并未有“一腿情”的分析评定,自信应该能够成立,因为依据的是八十年间有关丁玲行状的绝大部分报道资料,惟世事常无绝对,万一十年后或百年后竟有毛、丁曾有“一腿情”的铁证曝出来,怎么办?算不算本重审文就报废成了垃圾?恐怕未见得,笔者认为,倘真有这种奇迹出现,本重审文有某些段落可算写错,但本重审文之主调──毛之淫邪恶毒及丁之卑贱,令痰涎上炒作不出浪漫爱情──不但未报废,相反倒是更扎实,更坚不可摧了。就因此,笔者敢断言:毛这首《临江仙·赠丁玲》,明白如火展现的是一个卑鄙无耻的流氓恶棍和一个甘心卑贱的皇权奴婢之勾搭未成奸,硬要从中炒作出无产阶级革命英雄和无产阶级美女作家的浪漫爱情,只能炒作出淋漓狗血、熏天恶臭。如果将来有谁能证明毛、丁竟已勾搭成奸,那也只能证明毛之淫邪恶毒及丁之卑贱比本文所写更为可怕,亦即毛、丁勾搭成奸也不可能给《临江仙·赠丁玲》制造出“凄美浪漫”,总而言之,毛这首词确实是毛吐出的一口痰涎。

2017年 写于香港 2024年末首次发表

注释:

➊丁玲的身世来历详情,见徐庆全著《革命吞噬它的儿女——丁玲、陈企霞反党集团案纪实》 P16-22, P204;以及刋于《百年潮》(京)2001年01期《陈明、闻亮:有关丁玲生平的几个问题》文章,另参照了张裕编撰《中国当代文字狱编年录【第一卷】囚徒列传:从王实味到刘晓波》P90-97。

鲁迅的《悼丁君》诗如下:

如磐夜气压重楼,剪柳春风导九秋。瑶瑟凝尘清怨绝,可怜无女耀高秋。”

➋ 王实味的 “反革命分子”、“托派分子”、“国民党特务”等 一大堆罪名,毛死后为戴晴、胡耀邦、李维汉、温济泽等人关注,费时十多年才全部推翻、彻底平反,赔偿给王实味妻子刘莹的一万元慰问金,刘莹激动痛哭、拒收,转送给文化机构。详情见《往事钩沉‧重大冤案实录》55-62页,该书说1949年后毛听说王实味被杀曾震怒,厉声呼叫“还我王实味来!”这是很卑鄙无耻地遮掩毛罪恶的文字,如毛确实曾呼叫“还我王实味来!”则备见毛很会演戏骗世,事实是毛之“震怒呼叫”等同放屁,毛对处决王实味,绝未曾作过丝毫追查、问责,历史绝无这方面的文书记录。直至1988年夏天,王实味之死况才由《贺龙传》编写组组长刘雁声去山西省临汾行署公安处找到,证明王实味是毛的执掌刀把子之心腹康生、李克农授权手下可便宜行事而遭处决的,处决王实味的文书记录如下:

(据军史党史专家余汝信在其《康生年谱》中查证表示,王实味之死责任在李克农,与康生无关,因其时康生另搞其他工作去了。)

另外,温济泽查找到中国托派首领之一的王凡西1985年5月在香港发表的《谈王实味与王实味问题》一文,文中说明王实味并未参加托派,温济泽再次向上写报告,直至 1991年初,王实味才摘去“托派分子”罪名。详情见上海名家丁东文章:《温济泽与王实味平反》。

➌ 参见权延赤著《红墙内外》 第78页,另可参看刘济昆著:《毛泽东诗词全集详注》第280页

➍参见《炎黄春秋》1993年第7期杨桂欣:《 我丁玲就是丁玲》。其实毛所讲这两段话,绝大部分报道丁玲的文章都写到。

➎ 舒非文章:《飞蛾扑火,非死不止──琐忆丁玲》,刋于香港《明报》月刋,该文在互联网很易查到。

➏ 该段引语出自著名编辑老总、严肃政论家金钟的文章:《毛情人自白录》,刋于香港 《开放杂志》2011年10月号;另可参看郭金荣著《毛泽东的黄金岁月》 1990年版。

➐ 指斥周扬、田汉等人阴暗、“白衣秀士”王伦式狭隘”等语,出自鲁迅,参看《鲁迅选集》第四卷273页文:“答徐懋庸并关于抗日统一战线问题”。

关于周扬至死不肯向丁玲道歉,请参看陈徒手著《人有病 天知否:一九四九年后中国文坛纪实》154页 人民文学出版社。

➑ 沈从文给施蛰存、赵家璧、徐迟等人的信,转引自 北京青年报 袁洪权文章:《丁玲曾对沈从文〈记丁玲〉一书非常不满》,该文上网可轻易找到。

➒ 参看胡菊人著《小说技巧》第93页。

➓曾任南斯拉夫副总统的吉拉斯所著的《新阶级》,雄辩地论证指出共产革命不能消灭阶级,只能、及必然地制造出一个由党官权贵构成的以权力寻租、以权力来剥削压迫人民的“新阶级”,该书曾震撼世界,1961年译为中文在中国内部发行,迄今未有任何马列学院、马列权威敢面对它,更遑论批判它。