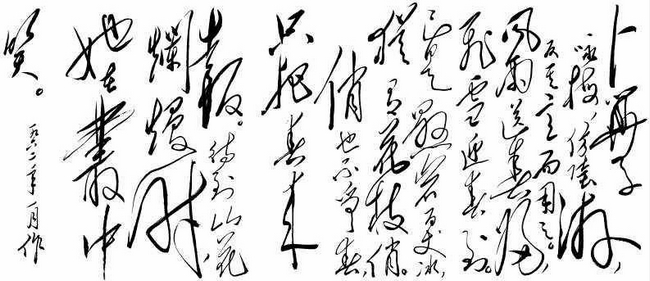

重审:卜算子‧咏梅 1961年12月

读陆游咏梅词,反其意而用之。

风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

这首词最早发表在人民文学出版社一九六三年十二月版《毛主席诗词》。

官方【注释】

陆游(1125—1210) 字务观,号放翁,山阴(今浙江绍兴)人。南宋爱国的大诗人。他生当封建统治阶级向外来侵略势力委曲求和的时代,爱国抱负不为时用,晚年退居家乡。他在《咏梅》词中表现出孤芳自赏、凄凉抑郁的调子。本词用陆游原调原题,但情调完全相反,所以说“反其意而用之”。

卜算子:词牌名,骆宾王诗用数名,人称卜算子。山谷词“似扶著,卜算子”,取卖卜算命的意思。

风雨送春归:辛弃疾《摸鱼儿》,“更能消几番风雨,匆匆春又归去”。

官方【附】 陆游原词《卜算子·咏梅》

驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥辗作尘,只有香如故。

官方【附词注释】

驿(yì义)外:指驿站附近。古代官办的供传递公文的人中途住宿和换马的处所,称驿站。

黄琉抉隐发微 精准解读重审

一、这首卜算子词明显有三大错误

(1)在中国文字中,相反的字常会表示相同的意思,比如“救生”和“救死”,意思就相同;另外,某些相同字词,郤又表逹相反的意思,比如“归”字,就可以表示“归来”,又可表示“归去”,究竟文词的使用者的本意如何,我们往往只能依据上下文的意思来推定。在毛的这首词中,“风雨送春归”的“归”字含义,笔者认为就不可不予以推定、毛的意思究竟是A :“风雨把春送回人间”,还是B:“风雨把春送离人间”?

如果解作“风雨把春送回人间”,该“风雨”只能是初春风雨,其后不再有雪,联系下文又刮起“飞雪”,更出现“百丈冰”,可见把“风雨送春归”解作“风雨把春送回人间”,在逻辑上不通。

既然不是A,那就只能是B,即只能解作“风雨把春送离人间”了,而且这个“春归”,表现形态是春天“消失”,不能解作春天玉女花枝招展般走进冬天。诚如是,我们细细品味这首词的上下阕,便会感觉这一句“风雨送春归”,是芜文赘句,大可省略,也应该省略,因为第三句、第四句都和“风雨把春送离人间”无关,词的整个下阕句子,同样也都和“风雨把春送离人间”无关。

如果硬说 “风雨送春归”与全词有关, 这一句只能算是有害的大煞风景的败句,因为梅花俏也好,笑也好,“山花烂漫”了又如何?能挡得住又会“风雨把春送离人间”的当面嘲笑、当头捧喝吗?!

只要把全词各句子的意思弄明白了, 懂得逻辑条理者就会感觉“风雨送春归” 这一句冗杂累赘,最好删除。作为卜算子词牌,这里自然不能空白五字,那就另填五字可也,比如填以“大地苦寒侵”,或“物侯有回旋”等等,有何不可?

论说至此,我们不能不问一句:毛为什么不嫌冗杂累赘而要塞入这句“风雨送春归”?倘

说毛的诗人功力太差,估计毛的崇拜者会跳脚骂娘,看来只能说“风雨送春归”这一句语造得很美,毛舍不得删除。平心而论,这句诗语的确美,字面简明亮丽,意境则凄美。非一流诗家造不出如此诗句,就因为诗句太美,我们便不应吹毛求疵而嫌其冗杂累赘了。这样索解,大概毛的崇拜者们也无话可说吧。

但且住!“风雨送春归”这一诗句是毛创造的吗?查实不是!这一妙句百分之百是毛偷盗来的,(请明察:如果该句子是多少有助益之句,尚可称为“借用”,倘其于全词毫无助益,更不注明来历,则只能说是偷盗。)看官请查看明朝名著《警世通言》第26卷,便知这一句语的原创者是唐伯虎:

风雨送春归,杜鹃愁,花乱飞。……

──唐伯虎:调寄 《黄莺儿》

这句“风雨送春归”,毛没注明是借用,当然算盗窃。很有趣的是:官方【注释】给这句诗引注如下:“辛弃疾《摸鱼儿》,“更能消几番风雨,匆匆春又归去”。”官方如此【注释】,等于说“风雨送春归”是毛首创诗句,是辛弃疾词意的另辟蹊径。这是官方误导读者,这是官方明目张胆掩护毛偷窃唐伯虎。当我们弄明白“风雨送春归”是贼货,登时明白毛这首词是狗嘴给镶上金牙。

古人的诗词句语借用于文章中,是平常事,因为那一清二楚是借用,诗词创作则不同,必要讲意境及句语创新。偶尔借用前人诗句,可以原谅,却也很难令人喝彩,至于剽窃,那就品格太低劣了。

(2)在文章或诗词中,句语间总要有逻辑关连,从更精准的逻辑关连来考虑,这里的“飞雪迎春到”句语,如果涉及的时间跨度极大,后面没有具体的冬景描写而接着就写春天景致,句语中的“迎”字自然允许,谈不上有什么错,但该句语之后紧接着是冬景描写,这个“迎”字就有逻辑错谬。

“迎”,通常是“欢迎”、 “喜迎”之意,如果是“恶迎”、 “恨迎”,在修辞上我们就不能用“迎”字,而要用“阻”、 “拒”等字,这里的“飞雪”,并无它是初春之雪的明示或暗示,而紧接着的句语,是描写“飞雪”造成冬天景致的“悬崖百丈冰”,该“飞雪”只起著表现梅花独战寒苦的作用,因而它在这首词中明显是恶势力,我们能说恶势力迎春到吗?我们能说土匪恶霸地痞流氓喜迎“人民解放”吗?

联系这首词的下阕来考量,很明显,“迎春到”的是百花,说报春到的梅花也是“迎春到”,未尝不可,至于说“飞雪” “迎春到”,则属狗屁不通。

(3)这首卜算子词最严重的可算致命之错,是“她在丛中笑” 。我们若按字面准确解诂,这首词的最后两句翻译为白话文,只能如下:

待到春天山花烂漫开放之时,梅花在花丛中怒放欢笑。

这样描写,其实是悖逆公众常识的,众所周知,当百花烂漫开放之时,独战寒苦的梅花便凋残衰败了,一个老人、老妓惨受生活折磨,历尽艰难困苦而死,死前可以欣慰一笑,死了也可以脸上保留欣慰之笑,因为人的五官有肌肉运动。但梅花凋残衰败不可能笑,因为梅花没有五官的肌肉运动,其凋残衰败,便即形骸丑陋,颜色惨淡。这情况可用一个显浅例子说明, 一个女战士英勇杀敌,战至肚破肠流、肢体不全地死在街中,记者可不可以因敬重她而把她之横尸街中写成 “她躺在街中笑”呢?明乎此理,即可明白把梅花在花丛挺尸、横尸,写成“她在丛中笑”,这比喻不贴切。这种描写法,毛自称为 “读陆游咏梅词,反其意而用之。”又是狗屁不通,毛其实不是反“陆游咏梅词” 词意,而是拿着“陆游咏梅词”来玩尸戏尸,并侮辱千秋万世的公众认知。

在此,请读者别急着叫嚷笔者解读错了毛词此处的写作本意。笔者当然明白毛此处的写作本意应该是:待到山花烂漫时,梅花的灵魂在欣慰欢笑。笔者敢如此断定其写作本意,因为知道毛认同:梅花凋残不能以“笑容”来形状,毛在其另一首《卜算子·悼国际共产主义战士艾地同志》中,就写下如此的咏梅句子:

奈何笑容难为久,春来反凋残。”

笔者之所以要这么精细分析、说明,不是无事生非,目的是告诉读者:毛的写作本意是一回事,毛实际写作出来的是另一回事,两者同一,可称之为表达准确,两者不同,则叫做词不达意。

“她在丛中笑”,毛可算词不逹意,,亦即毛对“陆游咏梅词意”的造反彻底失败。

要以艺术的语言来歌颂梅花独战寒苦之死,说她在笑不是不可以,但她之笑必须是灵魂之笑,为此,要准确表达这一意思,这首词中的“她在丛中笑”的“丛中”,必要写成“黄泉”,或“泉台”,或“阴间”,嫌这些字眼有死气,都不优美,那仍可改用“云天”, “她在云天笑”就十分亮丽、优雅、崇高、伟大,且充满生气、灵气、仙气……。

或许有人会说:“她在丛中笑”的她,就是意指“她的灵魂”。

这通不通呢?这不通!因为全词没有哪一句语写到她己死了,说“她”字就等于说“她的灵魂”,这叙事不清,强作此解是在解诂文字中搞“非法僭建”。你硬说“她在丛中笑”就是“她的灵魂在丛中笑”,则别人也可硬说只有变态者才认为花丛挺尸是一个笑容,或者干脆指责毛是一塌糊涂的疯子,竟描写梅花在春天仍烂漫开放。

要指出:在毛神威盖世之时,他的任何错误都不准提,不准质疑,甚至他的荒诞无稽言论,都强制、压迫人们要“正确”理解为英明伟大的思想,比如毛语录“知识越多越反动”、比如“越穷越好,越穷越革命”,、“六亿人,不斗行吗”等等,居然就风行天下。毛这首词就是发表于毛神威盖世之时, “她在丛中笑”因而就硬被解读成 “她的灵魂在山花烂漫的花丛中笑”而无人质疑。在文化上有一种现象,叫做积非成是,有些积非成是可以接受的,但在这首词中以全体中国人迁就毛一人而把“她” 解读成是“她的灵魂”,则不通,因为词中这个“她”字,是下阕的所有句语的共同主语,即“她”字既管领本句,同时也管领着下阕的所有句语,为此,下阕可以也应该理解如下:

她俏也不争春,她只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。

以上笔者的解说,中国著名的诗人公木应该是认同的,他对毛这首词最后两句的现代文翻译如下:

公木之解读,逃脱了同一的“她”, 忽而解读为“活着的她”,忽而解读为“死了的她”之尴尬,但公木玩魔术般把“梅花”的“她”解读为“梅子”,明显是拍马屁拍出满脸马屎了,请问公木:有哪一种花菓成熟了会赖死拼烂的挂在树枝上摇曳不肯坠地?再请问公木:菓子居然还会撒娇含笑?阁下是否还未爬出娘肚时也曾撒娇含笑?(看完本文,则读者们又可请问公木:毛淫嫖了成百成千的青春玉女,究竟他只想淫嫖享乐,还是想嫖出一大群野仔?)

今天笔者明正中国的文字正义及文法正义,很可能会被某些人质疑为刁钻的反毛分子,对此,笔者只能报以一笑而请他细想笔者的“她在云天笑”是否更精准优美,是否绝无歧义,并请他欣赏这两件史料:

其一、 被公认很有诗学价值的《苕溪渔隐丛话》提到,《王直方诗话》载:王祈大夫写下《竹诗》,有两句他自负极佳,他向苏东坡卖弄吟诵出来:“叶垂千口剑,干耸万条枪。”苏东坡嘲讽取笑回答:“诗极好 (好在把竹林写成了剑戟林立的战阵),只可怜这竹林平均每十棵竹,只有一片竹叶。”

【黄琉注: 苏东坡为什么敢这样嘲讽取笑呢,原因是王祈这两句诗隐藏的主语都是“竹林”, 这是由中国的文法正义定夺的,王祈如果要读者把上句的隐藏主语解读为 “每一棵竹”, 下句的隐藏主语解读为“竹林”,他就必须作出相应的适当修改。

同理,毛这首《卜算子》中下阕的“她”,是下阕所有句语的共同主语,如果要读者忽而解读为“活着的她”,忽而解读为“死了的她”,也就必须作出相应的适当修改,比如像黄琉给改为“她在云天笑”。】

其二、 1931年10月,高尔基在写完《少女与死神》后,送请斯大林评点。斯大林在最后一页写下评语:

这篇东西比歌德的《浮士德》更有力,爱情战胜了死亡。

约·斯大林”

《真理报》编辑部安排发表时,有人发现“爱情”一词,末尾漏掉了一个字母,拟补上,有人则呼天抢地,激动认为:伟大、英明的斯大林绝不可能犯错,斯大林所写的爱情,是新生健康的无产阶级爱情,这自然和腐朽没落的资产阶级爱情写法不同。这个呼天抢地的意见呈送请示,没想到斯大林看完后勃然大怒,斥骂道:笨蛋!我是笔误!鬼扯什么阶级?!……

二、这首卜算子词如何借用及剽窃

好了,现在再来检查一下毛这首词借用或剽窃了多少别人的创作成果:

这首词的第一句绝对是偷的,前面已说明;

这首词的第三句也是偷的:毛的这首词作于1961年12月,当时毛在北京中南海中,根本看不到“悬崖”,也不可能看到“百丈冰”,亦即他不是即景造句。既然不是即景,按理词的第三、四句他应该写“已是神州万里冰,犹有花枝俏。”,或写“已是寰球万里冰,犹有花枝俏。”之类,这明显气魄更大,更似睥睨天下的革命领袖的随意挥洒,为什么他的创作思路不如此走,而要无根无据凭空设想到 “百丈冰”的景象呢?笔者认为:只有一个解释切合事实:毛作诗积习难改,一时半刻不偷不抢就不舒服。“百丈冰”这一词是唐诗人岑参所创造,岑参《白雪歌送武判官归》中的 “瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”诗句,实在创造得精彩,其精彩显然把毛也给迷上了,因而毛在不知不觉中便顺手牵羊偷之。因为岑参创作的“百丈冰”太有名,毛不得不要掩饰剽窃,因而在“百丈冰”前加上“悬崖”两字,这在毛看来就是创作了。

毛的崇拜者们都喜欢吹嘘毛如何气魄宏大,如何千秋万世没有哪一个诗人可以比肩,我们且来比较一下吧:“悬崖百丈冰”,有高度,但看不见广度,而“瀚海阑干百丈冰”,则高度不比“悬崖百丈冰”低,同时还有千万里的广度。一相比较,毛明显狭窄得太可怜。其实还应该指出:在唐朝,绝不可能有百丈高楼,因而“阑干百丈冰”,已明示阑干建在悬崖之上,亦即隐含“悬崖百丈冰”之意。另外,唐 岑参还创作了两句诗:“晻霭寒氛万里凝,阑干阴崖千丈冰。”(岑参《天山雪送萧治归京》中诗句)气魄显然比毛大了十倍百倍。明白此点,即可明白毛的“悬崖百丈冰”,是剽窃,且窃得十分猥琐。

这首词的第五句严格而言等于偷,从寛处理则算是蹈袭:陆游的咏梅词“无意苦争春”,其实已有 “俏也不争春”之意,因为它如果(无意间)争春而不俏,也就不会引致“群芳妒”。

这首词的第六句“只把春来报”算是蹈袭,不能算是毛的诗人新创,因为“梅花报春”的意念,太多古人写过:

宋·朱淑真的七言绝句《蜡梅》:“……昨夜南枝报春信,摘来香露月中清。”

宋·王洋《次郑丈韵又一小诗代简》:“……梅花若不报春信,谁表东风第一流。”

宋·许景衡《亚叟惠腊粥次韵》:“云意安排雪,梅香告报春。”

宋·齐唐《望远亭》:“唯有梅花报春早,雪中传信过江干”

宋·杨亿《次韵和酬永嘉聂从事除夜之什》:“莲城五鼓欲催晓,梅岭一枝先报春。”

以上的梅花报春诗句,都着意各呈异彩,而毛泽东的“梅花报春”,干巴巴,没有形容,毫无光彩。

不必多举了,总之“梅花报春”这一意念,历史上已有千百人写过,毛谈何有“新创”!

这首词的第七句“待到山花烂漫时”,亦无毛的任何创意,请看:

南宋名妓 严蕊《卜算子》的词句:“待到山花插满头”;

元 耶律楚材《庚辰西域清明》诗句:“山花烂漫不知名”。

很明显,毛词的第七句只是把严蕊诗句和耶律楚材的诗句剪接、排列一起,毛不费一针一线,也不费一点一滴浆糊,真是妙手空空。

对此,有人可能不服而说:毛未必看过严蕊、耶律楚材的诗句,相隔千年的古人和今人想到而写出的诗句,雷同几率很低,但总不可以说绝对没有,雷同即当贼来法办太过分了;就算毛看过严蕊、杨亿等人的诗词,但细看毛这首词的逻辑发展,下阕第三句只能是“待到山花烂漫时”的意思,改换其他意思都不妥,怎么办?难道因古人写过这句语就全诗放弃?借用一下就当诗贼擒拿?太苛刻吧?

对此,笔者谨指出:相隔千年的古人和今人想到而写出的诗句雷同,的确不能说绝对没有,

但严蕊的《卜算子》在词坛极有名,毛绝不可能没看过;至于下阕第三句的逻辑意思不容改换,涉及诗词写作技巧,值得一议:

(1)历史上举凡一、二流诗人,总是极力回避前人已写过的文字,避免给人抄袭、剽窃之感,这种写法叫另辟蹊径,争取做到青出于蓝而胜于蓝而让人耳目一新,具体到毛这首词的下阕第三句,其逻辑意思不变,就可以改写为“待到群芳争艳时”,或“待到千山花发时”, 或“等到花光如海时”等等,这些句语尽管平凡,但总胜过去抄袭古人的;

(2)李白是诗仙,但看到崔颢的黄鹤楼诗,他叹气而吟“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”原因就是他想不出超越崔颢的诗句,他不屑去偷去抢前人的光彩,这叫严守诗人品格。同理,如果毛这首词的下阕第三句,毛不能改写,此词最好丢弃。否则诗贼之名,雷打不动。

这首词总共八句,毛剽窃、袭用的达五句,属于毛创作的只有三句,这三句其中一句用词不当,另一句比喻荒诞,以致造反失败,“反其意而用之”落空。

(未完待续)