奥斯维辛犹太法医冷峻而客观的回忆,作者既曾协助过杀人如麻的狂徒,又是那个悲剧时代的忠实记录者。透过他的眼睛,我们仿佛亲眼目睹那些特殊时刻;通过他的记录,我们得以重温一个帝国的缓慢瓦解。

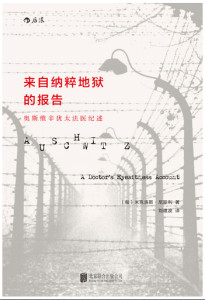

书名:来自纳粹地狱的报告

著者:(匈)米克洛斯·尼斯利

译者:刘建波

出版社:北京联合出版公司

出版时间:2015年7月

书号:978-7-5502-5767-2

定价:32.00元

【内容简介】

1944年,纳粹帝国占领匈牙利。米克洛斯·尼斯利一家被遣送至奥斯维辛集中营。尼斯利曾在德国学习医学,后来成为一名法医。在集中营的“筛选”中,尼斯利被迫担任“死亡天使”门格勒的医学助手,参与了臭名昭著的人体实验。像尼斯利这一被迫与纳粹合作的人被称为“特遣队员”。虽然他们暂时逃脱死神之手,但也只能苟活三四个月的时间。在“纳粹地狱中”,尼斯利见证了犹太人和其他无辜民众遭受迫害的过程,也纪述了受害者群体难以为外人道的心路历程。

作者米克诺斯·尼斯利既曾协助过杀人如麻的狂徒,又是那个悲剧时代的忠实记录者。透过他的眼睛,我们仿佛亲眼目睹那些特殊时刻;通过他的记录,我们得以重温一个帝国的缓慢瓦解。

【著者简介】

米克洛斯·尼斯利,匈牙利犹太人,奥斯维辛集中营幸存者,囚犯编号A8450。1944年5月,尼斯利和妻女被遣送至奥斯维辛集中营。在关押期间,尼斯利被迫担任集中营的医生和验尸官,参与了臭名昭著的人体实验,直到1945年盟军解放德国后才侥幸生还。1946年,尼斯利有关奥斯维辛集中营的纪述首次在匈牙利的《世界报》连载,引起世人瞩目。1956年,尼斯利在罗马尼亚去世。

【精彩试读】

01 抵达奥斯维辛

那是1944年5月,囚犯们被用来装载牲畜的闷罐车押运,前往纳粹集中营。每个车厢中塞进去90个人,车厢牢牢上着锁,车上便桶里的排泄物由于太满而溢出来,大小便的恶臭充斥着运送的路途,挥之不去,让人无法呼吸。

这是一支运送被放逐的犹太人的车队,整整四天,四十辆一模一样的囚车昼夜不停地前行。车队先是穿过斯洛伐克,接着穿过中央政府的管辖范围,把我们载向未知的目的地。我们只是第一批数百万被宣判死刑的匈牙利犹太人当中的一部分。

车队经过塔特拉之后,穿过了卢布林(Lublin)和克拉科夫(Krakau)。这两座城市在战争期间被当做重组营,它们还有一个更确切的名称:集中营。在这两座城市,所有反对纳粹的欧洲人被集中起来,按人种分类,最后遭到灭绝。

经过克拉科夫之后不到一个小时,车队在到达一个重要的地方之前停了下来。当我看到几个哥特体字母拼出了我们从未听说过的“奥斯维辛”(Auschwitz)这个单词之后,我心中隐约觉得不寻常的事情要发生了。

透过囚车的缝隙,我注意到车队发生了一些变化。一直跟随我们的纳粹党卫军换成了其他人,车上的工作人员也离开了车队。从别人断断续续的谈话中我捕捉到一些端倪,我们将很快到达此行的终点。

车子随后又发动起来。20分钟之后,伴随着从车头发出的一声长长的、尖锐的哨声,整支车队最终停了下来。

透过车上那条缝隙,我看到一片荒漠般的情景,土地是微黄色的黏土,就像西里西亚东部的那种,上面间歇点缀着几棵绿树。混凝土电线塔并行排列,绵延到天际,其间布满了高高的带刺的铁丝网,铁丝网上面有着明显的标示“高压请勿靠近”。这些电线塔与铁丝网围成一个个巨大的方形广场,每个广场上都有覆盖着绿色沥青纸的营房,它们有规律地排列着,在广场中间划出长长的规整的道路。路网与遍布两旁的营房一眼望不到边,直到视线的尽头。

营地里,囚犯四处走动,有些人身穿粗麻布条纹囚服,有些人穿得破破烂烂,有些人在搬运厚木板,有些人则挥舞着镐头和铁锹。在远处,还有一些人正在将粗壮的树干抬上卡车。

沿着带刺的铁丝网,每隔三四十米就有一个高高的瞭望塔,每个瞭望塔上都有一个党卫军警卫,以及一台架在三脚架上的机枪,警卫站在机枪旁边,随时准备射击。这就是当时的奥斯维辛集中营,或者用日耳曼人的话来说,叫“KZ”(全称为“Katzet”),你知道的,他们什么都喜欢用简称。一开始看到的景象无法令人心生鼓舞,但至少当时的好奇心胜过了恐惧。

我看了看与我一起进来的人,我们这个小组里有26名医生,6名药剂师,6位年轻的女士,我们的父母、孩子和亲戚,以及一些老年人。他们或者坐在行李上,或者坐在车的隔板上,面无表情,精神萎靡,他们的脸上透露出一种不祥之兆,就算是刚到陌生地方的兴奋感也不能打消他们的疑虑。几个孩子睡着了,有些醒着的孩子用力地咀嚼着我们仅剩的食物,其他的孩子没的可吃,只能用舌头舔舔已经干裂的嘴唇。

沉重的脚步声在外面嘎吱嘎吱响起,大声的命令打破了枯燥的等待。牢牢锁着的车门终于被打开,伴随着缓缓滑开的车门,我们已经能够听到传来的对我们的命令声。

“所有人下车!只能拿随身行李,所有大件行李都留在车上!”

我们跳下了车,然后转身接住我们的妻子和孩子,因为车厢离地面太高了,接近1.4米。警卫让我们沿着轨道排成一列。站在我们面前的是一名年轻的党卫军官,制服非常精致合身,一枚金色的徽章优雅地点缀在他的翻领上,他的军靴闪闪发亮。虽然我对纳粹的各种军衔等级并不太熟悉,但从他的臂章推测他应该是个医生。后来我才知道他是集中营党卫军的首领,同时也是奥斯维辛集中营的“主任医师”,门格勒博士。作为集中营的“医生筛选者”,他在这里等待每一趟运送囚犯的列车。

在接下来的时间里,我们才真正明白在奥斯维辛,所谓的“筛选”是什么意思。在随后的各个阶段里,有的人幸运地经历了“筛选”而未死,但有的人却命运不济。

一开始的时候,党卫军根据性别快速把我们分成两组,只让14岁以下的孩子跟着他们的母亲。恐惧很快淹没了我们,但警卫却用一种慈父般和蔼的语气回答了我们焦虑的问题:“没什么可担心的,按照惯例,他们只是去洗洗澡,消消毒,然后回来与你们团聚。”

当警卫给我们分组的时候,我有机会四处看看。在夕阳的余晖下看到的景象,与我在车里透过缝隙看到的景象有所不同,要更加怪异并且充满危险。有个东西一下子就吸引了我的眼球,那是一个用红砖砌成的巨大的方形烟囱,下粗上细。它立在一幢双层建筑上面,看起来就像是奇怪的工厂烟囱一般。烟囱顶端的四个角上都装着避雷针,避雷针中间冒出的巨大火舌使我吃了一惊。我甚至想象,大概只有地狱里煮饭才需要这么大的火焰吧。突然,我意识到我是在德国的地盘上,这里遍地都是焚尸场。我在这个国家生活了十年,从医学学士到医学博士,我清楚地知道,在德国,再小的城市都配备了焚尸场。

所以,这座“工厂”应该就是焚尸场。不一会儿,我看到了第二个带着烟囱的建筑物,然后,在灌木丛后又发现了第三座。这时候,一阵微弱的风卷杂着烟气向我吹来,瞬间,我的鼻子里、喉咙里全都是令人作呕的味道,我知道那是焚烧肉体、烤焦毛发的味道。那里有太多值得深思的地方,但容不得我多想,第二阶段的“筛选”已经开始了。我们站成一队,男人、女人、儿童、老人依次通过筛选委员会。

“医生筛选者”门格勒医生做了个手势,所有人被分成两组一字排开。左手边的一组是老人、残疾人、病人以及带着14岁以下儿童的女人;右手边的一组由身强力壮的男性和女性组成,因为他们可以干活。在右手边的队伍末尾,我看到了我的妻子与我14岁的女儿,我们不能再通过言语和对方交流,只能简单地做做手势。

那些身体过于虚弱、上了年纪以及疯疯癫癫的人都被送上一辆有红十字会标识的“救护车”。我所在的这一队中,有一些年龄比较大的医生询问他们是否也可以进那种车里,但没人答复他。“救护车”离开后,左手边的一组按照警卫的指示,排成五列,从侧面离开了。几分钟后,我们的视线被浓密的灌木丛阻断,他们消失于灌木丛后。

右手边的一组留在原地。门格勒博士命令所有的医生向前迈一步,这样形成了一个新的队伍,大约有50人。他又问有谁曾在德国的大学学习过,谁具备完备的病理学知识,并且精通法医,他命令这些人再向前一步走。

“请仔细考虑,”他补充道,“你们必须能够胜任这项任务,要是你们名不符实的话……”他那威胁的手势使我们不敢多想,我瞥了我的同伴们一眼,他们可能被吓傻了。这有什么关系!我已经在心中作好了决定。

我走出队列,举荐了自己。门格勒博士问了问我的身高,在哪里就读,我的病理学导师是谁,我是如何习得法医学知识的,我实际操练多久了等等。很明显,我的回答令他很满意,他立刻让我出列,并命令其他人回到队伍中去。现在,我必须声明一个我当时还不知道的事实,那就是左手边的队伍和“救护车”在随后几分钟驶进了焚尸场的大门,那些车上的人无人生还。

02 编号A8450

我与其他人分开之后,独自待了一会儿,我想到了我在德国奇妙又曲折的命运,我曾在这片土地上度过了我生命中最快乐的日子。

现在,我头顶的天空月朗星稀,微风徐徐吹过,令人精神焕发,只不过,偶尔还会从第三帝国的焚尸炉中飘来尸体燃烧的气味。要是它没有卷杂着尸体燃烧的气味该有多好!

混凝土电线塔顶端的数百个探照灯射出了令人目眩的光线,仿佛织成了一张网,在这张光网后面,我感觉空气也变得凝重了,仿佛厚厚的面纱包裹着集中营,在这张面纱下面,只能看出营房的轮廓。

现在,运我们来的车上已经没有人了。有些身着囚服的人出现了,他们把我们留在车上的大件行李搬下了车,然后放在旁边的一辆卡车上。随着夜幕缓缓拉启,40节车厢慢慢地消失,直到完全融入周围黑暗的夜色当中。

门格勒博士给党卫军下达最后一个指令后,就钻进了小汽车,坐在驾驶室里,并示意我也上车。我上车以后,坐在一个党卫军官身旁,然后我们就出发了。小车疯狂地沿着泥泞的道路向前奔驰,整条路都是被碾压出的车辙和雨后的水洼,车身剧烈地上下晃动。车子越开越快,明亮的探照灯在我们身边飞快地掠过,不久之后,车子在一扇装了防弹钢板的大门口停了下来。门格勒打了个手势,一个党卫军哨兵跑过来,打开了大门,让这辆他们很熟悉的车进去。我们沿着主路继续往前开,道路两侧都是军营,几百米后,车子在一栋看起来比较好的建筑物前再一次停了下来。通过入口处的标志我知道这里是“营地指挥部”。

进入指挥部以后,我看到几个人正坐在办公桌前工作,他们的眼睛中露出深邃、精明的目光,面容精致,身着囚犯的制服。他们看到我们进来以后,马上站起来,立正站好。门格勒博士走向其中一个人,他大约50多岁,头顶光光。由于我站在一个党卫军中队长身后几步远的地方,所以没有听清他们聊些什么,只看到那个人频频点头。后来我才知道,他是F营地的医生,森特·凯勒博士。按照他的要求,我走到另一张办公桌前,桌子后面也坐着一个囚犯办事员,他翻了翻抽屉,找出一些档案卡,然后问了我几个问题,把问题的答案记录在档案卡上,另外记录一份放到一本厚厚的文件簿里,然后把档案卡递给了一名党卫军警卫。随后我们离开了这间屋子。经过门格勒博士的时候,我微微鞠了一躬。

看到我的行为以后,森特·凯勒博士克制不住地提高了音调,看似无意却又充满了讽刺意味地说:“这种客套在我们这里就免了吧,在集中营里,你只要做好你自己的工作就好了,不需要这种客套的礼节。”

一个警卫过来,把我带到了另一个营房,营房的入口处写着“浴场及消毒”,在这里,我和我的档案卡被交给另一个警卫。这时候,一个囚犯过来拿走了我的医用包,搜了我的身,然后让我脱掉衣服。一个理发师过来先把我的头发理光,然后又全部剃掉我身上的其他毛发,随后把我送到了浴室。他们用氯化钙溶液帮我洗头,有一些液体跑到我的眼睛里,烧得很难受,以至于有好几分钟我都无法睁开眼睛。

在另一个房间里,我的衣服被换成了厚重、几乎全新的外套和一条条纹长裤。他们把我的鞋在一个盛着氯化钙溶液的容器里浸泡了一会儿,然后还给了我。我试了试新衣服,发现还挺合身(不知道在我之前,哪个倒霉蛋穿过这套衣服)。在我还没反应过来的时候,又有一个囚犯过来拉起我的左手袖口,核对了一下我的档案卡上的数字,用一个装满蓝色墨水的器具在我的胳膊上熟练地印上一组文身记号。一连串小小的、淡蓝色的斑点立刻显现出来。

“你的胳膊可能会有点儿肿,”他安慰我说,“但一周之后就会消肿,那时候,数字就会看得很清楚了。”

所以,我,米克洛斯·尼斯利博士已经不再存在于这个世上了,取而代之的是集中营囚犯,A8450号。

突然我的脑中浮现出另外一幕,十五年前,在布雷斯劳(Breslau)弗雷德里克·威廉大学医学院(Medical School of Frederick Wilhelm University)的毕业典礼上,院长一边把我的学位证书递给我,一边握着我的手祝我前程似锦,并送上了这样一句话:“这是来自评审委员会的祝贺。

03 死人也要站着点名

到目前为止,我觉得状况还可以,我还能忍受。门格勒博士希望我能够作为一名医生开展工作。我可能会被派往德国的某一座城市,代替那里的德国籍医生,因为他随军服务,他的工作内容涉及病理学与法医学。当然,更令我充满希望的是,因为有门格勒博士的指示,所以我可以穿舒服的便装,而不用穿囚服。

虽然已经过了午夜,但在好奇心的驱使下,我还没感觉困倦。我认真地听着营房首领说的每一个字。他知道集中营的完整组织结构,知道每个营房的指挥官的名字,知道哪些囚犯工作在重要的岗位上。我就是在这个时候知道奥斯维辛集中营并不是一个劳工营,而是第三帝国最大的集中营。他也和我讲起了每天发生在医院和营房中的“筛选”,就是数以千计的囚犯被装上卡车,运往几百米远的焚尸炉被灭绝。

从他的讲述中,我慢慢了解到营房中的生活是什么样子的。每个营房都分成好多层,在这个狭窄的空间中要塞进800至1000人。由于肢体无法伸展,所以他们睡的时候朝着各个方向,层层叠叠,一个人的脚可能在另一个人的脑袋、脖子或者胸口上。他们互相推搡着,只为了争取哪怕一寸的空间,好让自己睡得不那么难受,完全丧失了人类的尊严。就算是这样,他们也根本睡不了多长时间。凌晨3点,起床号就会响起,然后警卫就会挥舞着橡胶棒,把他们从所谓的“床”上驱赶起来。睡眼蒙眬中,所有囚犯从营房中走出,互相用手肘推搡着挤作一团,又很快在营房外列队等候。紧接着,就开始了集中营中最不人道的项目:点名。所有的囚犯排成五排,有人负责在旁边维持秩序。营房的看守按照身高把囚犯们排好队,高个子站在前面,矮个子往后站。接下来,另一个看守到了,他是负责当天值班的看守,他一来就挥舞着拳头乱打一通,把那些高个子推到后面,又把一些矮个子揪到前面来。终于,营房的首领到了,衣着得体,肥头大耳。他也穿着监狱的囚服,但他这一套要干净和平整许多。他停顿了一下,傲慢地扫视着队列,看是否已经一切就绪。一般来说,这个时候当然还没准备好,所以他就开始冲着那些站在前排的人们挥舞拳头,比如有几个人正在用手扶眼镜,他把他们推到后面去。你要问为什么?没人知道。甚至可能都没人去想为什么,因为这里是集中营,没有原因,甚至没有人去问原因。

点名的过程持续数个小时。他们来来回回要点十五次名,从前到后,从后到前,从左到右,从右到左,用任何他们能想到的顺序点名。如果有一行没对齐,那么整个营房的囚犯都要蹲下一个小时,这可不是简单的蹲,他们的手要举过头顶,他们的腿因为疲劳和寒冷而不断地打战。就算是在夏天,奥斯维辛的黎明也是非常寒冷的,囚犯们薄薄的粗布灰囚服根本没有办法防雨,也没法抵御寒冷。不管是冬天还是夏天,点名都从半夜3点开始,一直持续到早晨7点,这个时候,党卫军到了。

营房的首领真可谓是党卫军的走狗,他们一般是普通刑事罪犯,肩上佩戴绿色的徽章,用以和其他普通的囚犯区分。首领立正时把裤腿踢得啪啪作响,向党卫军汇报他所管辖的人员名单。接下来就该党卫军检查营地的囚犯了,他们数了数列队数,然后把数字记录在随身携带的本子上。如果营房中有人死掉了,那么尸体也得列队迎接检查,不光要点名,还要查看身体,这个时候,就由两个活着的囚犯扶着站立的尸体,尸体全身赤裸,直到整个点名项目结束。一般情况下,一天会有五六个人死去,有时候会多达十个人。所以,无论是活人还是死人,囚犯的规定人数必须对上,无论是实际人数还是记录的人数。特遣队的工作就是把死尸扔到焚尸炉里去,如果有的时候由于死掉的人数太多,而特遣队又没来得及马上把尸体送去焚化,那么这个死人就要在点名的时候出现好多天,直到特遣队把它送去火化。只有那时,才能把他的名字从名册上划去。

当我知道这一切之后,我对于自己当时大胆出列的行为一点儿都不后悔。正是由于我第一天就被选出来当了医生,我才不至于在混乱中失去性命,才能逃脱陷入污秽的隔离营的命运。①

多亏了我的便装,我才能够保持人类的尊严,在这个夜晚我才能够安稳地睡在医疗室的床上,医疗室所在的第12号营房也被称为“营地医院”。

早晨7点的时候,起床号吹响了。我这个部门的医生和“医院”里所有能行动的人员都在营房前集合,站成一排,等待清点。这一过程大概两三分钟就会结束。他们也会清点那些卧床不起的病人,或是在前一天晚上死去的人。同样,在这里,死人也被活人架着迎接检查。

我们就在自己的房间里吃早餐。这时,我遇到了我的两个同事利维博士与格拉斯博士。利维博士是12号营房的首席医生,他是斯特拉斯堡大学(University of Strasbourg)的教授,格拉斯博士是他的助手,是萨格勒布大学(University of Zagreb)的教授。他们两位医生都是非常优秀的医务人员,因技术精湛而闻名整个欧洲。

虽然这里几乎没什么药品,也缺少必要的仪器,甚至连最基础的消毒与灭菌环境也无法保障,而且他们自己也身陷囹圄,但他们无视劳累与危险,尽力照顾每一个病人,缓解他们的同胞所受的痛苦。

在奥斯维辛,就算是一个健康的成年人,在经历了三到四周的饥寒交迫、污秽环境、风吹日晒以及不人道的高强度劳动后,身体也会垮掉。更别提那些刚入营时身体就有疾病的人了。在这样的环境下,囚犯常常会怀念入营以前的正常生活,医生也是如此。他们全身心地奉献出熟练的专业技能。他们为所带领的医疗队做出了很好的榜样,医疗队由六名医生组成,他们都是来自法国或者希腊的年轻的医生。他们已经在这里待了三年多,这三年来,他们忍受了很多,每天吃的是夹杂着锯末的野生栗子夹心面包,他们的妻子与孩子、亲戚与朋友刚到这里就被屠杀了,更准确地说,是被焚烧了。要是当时他们也被“筛选”到右手边的那一组去的话,那么可能经过两到三个月的痛苦的折磨,他们就会在火中化为灰烬。

在克服了绝望、放弃、冷漠之后,他们怀着极大的奉献精神去尝试帮助那些将命运托付在他们手中的死囚。也正是因为这样,所以这座营地医院里的囚犯们被称为“活死人”。只有那些病入膏肓的囚犯才会被送到这里来。他们大多数骨瘦如柴,已经严重脱水,极度虚弱,嘴唇干裂,面部浮肿,并伴有无法治愈的痢疾。他们的身体上到处都是巨大的恶心的毒疮,很多都已经化脓溃烂。这就是集中营里的病人,这就是医生们不得不关心和安慰的病患。

04 吉卜赛实验营

我仍然没有接到明确的工作任务。有一天,在一个法国医生的陪伴下,我绕着整个营地转了一圈,我注意到一个分营的一边露出一部分附属建筑。从它的外观看,很像是一间工具房,但在里面,我看到一块还没有刨平的厚木板,像是一个桌面,差不多有一个人头的高度。我还看到一把椅子、一箱解剖工具以及角落里的一只桶。我问我的同伴,这些是干什么用的。

“那就是集中营里唯一的解剖室,”他说,“已经有一段时间没人用这里了。实际上,我不知道集中营里哪个医生有资格使用这间解剖室,当听说你的出现和门格勒博士的计划正好吻合的时候,我还有些惊讶呢,他希望你能在这里再执解剖刀。”

我突然整个人都泄气了,我曾幻想无数次我穿着白大褂在现代化的解剖室里工作的情景,但我无论如何也没想到我要在这里做这些事情。在我整个行医期间,我还从未在这样的情况下工作过,房间里几乎没有任何设备,解剖工具也欠缺很多。就连我曾经经历过一些跨省的凶杀案与自杀案,需要现场解剖尸体时,装备也要比现在好得多。

但不管怎么样,我决定听天由命,接受任何可能发生的事情,在集中营里,这已经是个很好的职位了。但我还是没想明白为啥在这么脏乱差的地方工作,他们却要给我一套几乎全新的便装,这说不通啊。但我决定不把时间浪费在这些想不清楚的事情上了。

还是在这位法国医生的陪伴下,我透过铁丝网望了望营地的另一边。赤裸的皮肤黝黑的孩子们在奔跑、玩耍。身着艳丽服装、长得像克里奥尔人①的女人与半裸的男人们成群地坐在地上,一边聊天一边看着孩子们玩耍。这就是著名的“吉卜赛营”。第三帝国的人种学家将吉卜赛人定义为劣等种族。因此,无论来自德国,还是其他被占领的欧洲国家,他们被聚集在一起,然后流放到这里。因为他们信奉天主教,所以他们获得了和家人居住在一起的特权。

他们一共约有4500人。他们不需要劳动,但是被分配了看管旁边犹太营的工作。在那里,他们滥用职权,残暴至极。

吉卜赛营其实是一个奇特的实验营,这个研究工作实验室是由爱泼斯坦博士主建的,他在1940年成为集中营的囚犯,曾是布拉格大学(University of Prague)的教授,也是享誉世界的小儿科医师。他的助手是班德尔博士,来自巴黎大学医学院(University of Paris Medical School)。

在这里进行三类医学实验。第一类研究双胞胎的起源与诱因,这是由于十年前迪翁的五胞胎①的出生引起的研究,一直持续到现在;第二类研究矮人和巨人的生物学与病理学原因;第三类是一种被称为“面部干性坏疽”的诱因与治疗方法的研究。

这种可怕的疾病非常罕见。通常情况下,普通人几乎不会遇到这种疾病,但在吉卜赛营的幼儿与青少年中间却非常普遍。由于它的流行,研究得以方便地开展与进行,医生也希望能够找到一种治愈它的有效方法。

根据已有研究建立的医学概念来看,“面部干性坏疽”通常伴随麻疹、猩红热和伤寒症出现。但这些疾病以及营地糟糕的卫生条件,看起来只是有利于其发展的因素,因为这种疾病也发生在捷克人、波兰人和犹太人营地。不过这种疾病却在吉卜赛儿童中非常流行,由此推断,这种疾病的出现一定与遗传性梅毒有直接相关性,因为吉卜赛营梅毒的发病率非常高。

通过这些观察,一种新的很有前景的治疗方法被发明出来。这种治疗方法将两种药品混合使用,分别是疟疾针剂与一定剂量被称为“新胂凡钠明”的药品的混合。门格勒博士每天都要到这个实验营来,亲身参与研究的各个阶段。配合他开展研究的是两个囚犯医生和一个名叫迪娜的画家,她的画技真是一笔巨大的财富。迪娜是布拉格当地人,已经被关在集中营里三年多了。作为门格勒博士的助手,她享有其他囚犯根本不能享受的特权。

05 一场解剖测试

门格勒博士对行使其职责不知疲倦。他每天要在实验室工作很长时间,然后匆匆赶到卸货站台,在那里,每天会运来四五车被放逐的匈牙利人,这就会让他忙活半天。

这些新到的囚犯们排成五列纵队,在党卫军警卫的押送下,不断向前行进。我看到其中一队走到营地,然后排队站好。虽然我所在的位置离那个营地还有点儿远,我的视线也被铁丝网阻隔,但我仍能看出这一队人应该是从大城市来的:他们的衣着非常考究,很多人都穿着新的府绸雨衣,他们携带的行李箱是用豪华的皮革制作的。无论他们生活在哪座城市,他们都应该成功地为自己创造了舒适的生活方式,尊贵而有教养。但恰恰因为这样,他们才付出昂贵代价,那就是进到了集中营。

即使门格勒博士身兼数职,他仍然给我留出了专门的时间。几名囚犯组成的运输小队推着一辆手推车,停到解剖室的门前,卸下了两具尸体。他们胸口的字母Z和S表示他们将被解剖,那是用一种特殊的粉笔做的记号,代指“解剖”(Zur Seltion)。12营区的看守安排了一个机灵的囚犯协助我,我们一起把其中一具尸体放在解剖台上。我注意到尸体的脖子上有一条黑色的痕迹。他是被勒死的,可能是自杀,也可能被处绞刑。

我又快速地看了一眼第二具尸体,那是由于电击而引起的死亡,大体上是根据浅表皮肤灼伤以及它们周围泛出的淡黄红色作出的判断。我怀疑他自己撞上了高压电线,或者被别人推了上去,这两种情况在集中营里很常见。

其实无论是自杀还是被别人干掉,手续都是一样的。晚上点名的时候,死者的名字会从名册中删去,他们的尸体会被装上“柩车”送往营地的太平间。在那里,每隔四十到五十天,会有另一辆卡车来把所有尸体运走,然后送去火葬。

门格勒博士派人送来的这两具尸体是我的第一份实验品。在尸体送来的前一天,他还告诫我要仔细工作,做出成绩,所以我将尽我最大的努力执行他的命令。

一辆汽车停在营地前,从营地里传出了“立正”的命令声,门格勒博士和两名高级党卫军军官到了。他们认真听取了营地看守和医生的报告,然后直接奔着解剖室而去,身后跟着两名营地里的囚犯医生。他们在解剖室里转了一圈,好像这里就是某个重要的医学中心的病理学教室,手边是一个特别有趣的案例。

我突然意识到,我现在就在参加一场测试,在我面前的就是评审委员会,非常重要却又极其危险的评审委员会。我也注意到, 我的囚犯医生同事们在默默地祝我好运。

在场没有一个人知道,我曾在博罗斯洛法医研究所(Boroslo Institute of Forensic Medicine)学习了三年,并在斯特拉斯曼教授的指导下研究自杀的每一种可能方式。我突然意识到,作为囚犯医生A8450,我可能会比米克洛斯·尼斯利博士更容易让人记住。

我开始解剖。我的步骤是先打开颅骨,然后打开胸腔,最后是腹腔。我把所有的器官都取了出来,然后逐一记下任何异常之处,同时迅速、准确地回答他们对我提出的大量问题。从他们的脸上可以看出,他们的好奇心得到了极大的满足;从他们频频地点头和赞许的眼光推测,我已经通过了测试。在完成对第二具尸体的解剖之后,门格勒博士命令我准备一下尸检报告,明天会有人过来取走报告。在党卫军军官与门格勒博士离开之后,我与我的囚友交谈了一会儿。

第二天,三具尸体被运到解剖室。同样的剧情再一次上演,但这次的氛围就不那么紧张了,因为他们已经看过我的操作,对我有一定的了解。那些到场的人表现出极大的兴趣,提了一些刁钻和挑衅的问题,在某些具体问题上,我们的讨论甚至是一种愉快的互动。

党卫军医生离开之后,好几个法国和希腊的医生给我打电话,希望我能够指导他们腰椎穿刺技术。他们也问我是否可以让他们在我的实验尸体上进行实体操作,我很乐意地应承下来。我为我的发现激动起来,即使是在狱中,他们仍然对自己的专业投入极大的热情,他们在尝试了六七次之后,终于穿刺成功,离去后,带着兴奋完成了当天的其他工作。

来源:后浪图书