天生桥位于那幢房子的西南隅,近似一个乡镇,其实就是乡镇,又脏又旧又长。街的前半头靠左边横躺着一条叉路,弯弯曲曲,往里稍走几步,就能贴近车库,拐过去,就能远远地望见那幢绿荫遮蔽中的房屋了。房屋有两层,是座楼,不大,全由红砖黑瓦灰色水泥砌盖而成。若站在车库右边那道围墙缝口作望,恰似一幅贴在天边的剪影。楼上的走廊不宽不窄,刚好能搁放两把横起身的藤靠椅。早晨,即便取什么姿势,在过道上,都能轻易地俯见天生桥日渐繁忙的景象,以及街后山坳里像蛇一样晃晃蠕动而去的浅绿色溪流。

圆圆的残阳到了山顶,山顶撑得它终于憋不住的爆裂开来,洒下片片绯红。使人联想到血。他就坐在靠近楼梯口的那把扶手的藤筋断裂得七零八落的藤椅上,脑袋端得平平的,同对面的缙云山腰构成一个水平面。山腰里撩拨出一缕赶一缕的青烟,扭扭捏捏地朝上涌,很羞怯的样子,渐而就把山顶模糊了,时隐时现的,几乎所有的轮廓都残缺不全,就是说,没有一副轮廓鲜明而完整的面目了。

另外,一只黑色的老鸦在山沟里盘旋,忽高忽低,始终徘徊在他的视眶里逃不出去了,姿态轻盈自在且优美,那时,拇指粗的“淡芭”雪茄叼在他的嘴上固然派头十足。从他的两个侧面看,眼角皮的虚纹串联得一根扯一根,曲曲折折,类似孩儿叠在手中的多角形纸玩具,皱巴巴的,见不到帐青色的膜油黑色的球。他的眼皮一闭一合,动作迅速又敏捷,毫无秩序和节奏。晃眼中,像两条盆中并排摆动着的鲤鱼的嘴,在一张一翕。老鸦鸣着叫,从他的左眼眶滑入右眼眶,转而从右眼眶溜进左眼眶,复来复去,不作瞬息停留,仿佛有条线暗中将他的左右眼缝合在了一块,中间不再有鼻梁作界线了。

幸好,一堵对开的木格子窗就正对他的背,不然,背后就必定是面墙。窗户没开,玻璃被人为的划分成了一块块的四方形,尤其在阳光映照下,光洁、明亮,挺刺眼儿的。假设那堵窗就是一堵墙,那么,墙压根儿就是新近粉刷过的,全白的,没一点一滴的垢迹。那会儿他和墙的关系,必然会使人想起在照相馆里拍摄一张按照要求所需的黑白片,那木然呆滞的神情,无论如何,至少不会以为是在自己的家中,在自己顶楼的过道上。不会这样想的。

窗户紧挨一扇门,门上的红漆已剥蚀殆尽,沮丧起脸,挂满了难以言状的烦恼与悲哀。每次推门,门缝,不然就是门中央的破裂处,或是门框和门顶所构成的三个边与衔接地方的不牢靠,总会发出破嗓一般的响,尤其在夜深人静,听来怪刺骨的。他立起身,在原地转动着身子,搅得夕阳的光匆匆地团聚,匆匆地分离,然后,又绕进屋,冲了一杯水。往往水已凉了许久,还被他神乎乎地举在半空。两扇对折的木窗那时向外彻底洞开了,仔细打量,左右两扇的结构并不绝对对称,这边的一扇稍往里扩展了几公分。夕阳的光辉从山顶和天空的接缝处无所顾忌地投洒下来,坦坦荡荡,屋里屋外,凡是巴望喜悦的东西都涂抹上了一层金黄。

黄金色的光块、光条、光点,全是凝固不动,毫无安排、悄悄地投放在屋里的桌面,从那儿滑落在地上,或是西一些东一些,就直斜倚着衣柜和床柱,尤其是穿贴在墙上的那些个星星点点,不用说也像一串串熟透了的葡萄,黄得透亮。然而,他只须稍一侧身,稍一驱动眼球,那些个分布不匀的金黄就开始扭作一团,在他周围转圈圈了。他略有所思,眼珠子睁得比抽烟那会儿更大更圆,从里看外,外面的事物的确就更直接更清晰更无挑剔的了。他好象自言自语地说了句什么。行将就没的光辉垂直打在门框柱上,抖落一个角,不,是一块,长方长方的,悄无声息地掉在了他的左肩上,更准确地说,掉在了左脸上,像一只女人的手捧住似的,一时,他感到暖洋洋的了。从洞开的门朝外看,他明显觉出自己的左眼浸泡在阳光的余辉里,而右眼却陷入莫大的阴影中,不管怎样,视内的一切还是黑白分明,清清楚楚,没点儿掺假的。老鸦浓缩成苍蝇一般大,仍在远远的空档里兴致未减地飞。户外那些爬上楼板的形态各异的树叶,也微微摆动着,死死地抓扭着金黄色不放,在那儿相互地娓娓交谈。他立住不动,尽管右眼搁在阴影中,尽管右眼和左眼间的差距甚大,但他还是明明白白地体会出,那两个东西是在同时分享和切割着一个血样的黄昏。

从天生桥那头拐进来,车房在这一边,而从他楼下的房门走出去,却是在另一边了。就是连挨在那块坡岩的右侧。车房也是由红砖围筑起来的,因此,汽车发动机的轰鸣声就必须绕过围墙,钻进一片矮丛林,才能顺顺当当地传到他楼房的走廊上。那样一来,音量就明显减弱了许多。虽然那声音有时响得古怪唐突并且音量低,但确实是有力是嘹亮是非常流畅的,像一只只囚禁的困兽发出的哀鸣,一声尾随一声,从那头吼来,一时间,又戛然止住了,抑或是半中挡腰卡在喉管里了,总之,没有任何响动了。

开始,他的眼珠直定定的,很有神,不知怎的,那会儿两颗黑珠子在眼眶里心神不宁地溜来溜去,有些守不住了。他将半杯水原封不动地放回桌上。茶瓶就竖立在右侧一步之遥的土色茶几上,底处白花色圆瓷盘里的那几个同等形状的空杯反扣着,围了一个半圆,与桌上的那个恰好形成一个斜斜的对角。在夕阳的帮助下,桌上的那杯与茶瓶的顶盖互为对照,暗暗地在床铺对面平柜的下方空隙处,投下一个背影,而且是重合一起的。他的眼睑微微下耷,眼珠子在上下眼睑勾勒出的缝隙中滚来滚去。靠壁的那个没上漆的樟木书柜,夹立在书桌与床之间,接近两米高。新的,里面的书长短不一,东倒西歪,如赶集市的人头,乱七八糟,无精打采的。朝里边,紧挨它一指远的就是那张散了架的双人床,也是木质的,上面的被单皱脏不堪,垒成一个山堡,因了阳光的烘托,分辨不出究竟是黄色是土色还是红色了。床的四只木腿,细心观察,都有点倾斜,而靠外两头的两个脚柱恰好将屋子划成了相等的两个长方形,下面摊有数双鞋袜,还散放出浓烈的烂脚气味,同床柱那头的那个蹲在小木凳上的叶绿色塑料桶(样儿轻、没装水)已构成了一种长期难以诉说的关系。充作衣柜的那个人头高大木柜(以前绝对是书柜)就安放在塑料桶的隔壁(也就是床尾的斜面),平平稳稳的,安然无恙。然后就是洗脸架、盆子、泡菜缸,最后又回到了书桌,沿着屋的四壁,像玩一种固定游戏似的,那些玩艺儿刚好排列成了一个一百八十度的弧形。横跨屋顶的便是那根笔直的尼龙绳,白的,上面挂有两三件衣裤,表层发白、干皱、脆裂,在烦闷地打着卷儿,一副深受委屈的模样。他的眼光扫来扫去,最终也疲劳了,于是,对直直就扑倒在了迎面的墙上。

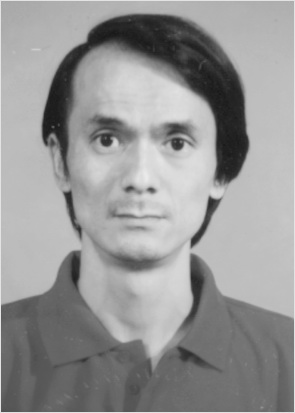

在他平视的正前端,也就是靠床头这边的墙上,一个镜框垂挂下来,同门框的顶部对成了一个斜平面。一嘴阳光死死地咬住门方不放,把镜框也反照得亮灿灿的,类似一块金砖,里面镶嵌有他一张杂志样宽长的黑白照片:两颗布满疑虑的眼珠子镶在骨岩里,凹陷得深,之外的颧骨,两边都一样,高高隆起,天庭在两道黑眼眉的上方饱满得闪亮,一片片青黑色头发向一个方向倒,宛似夕阳黄土里成熟下垂的那片整齐的庄稼,两眼之间的鼻梁就如自天而降的一块刀岩,挺挺直直,显得异常果断和坚固,不难想象,倘若一个人能化作某种有生命的东西,突然间站立在他尖而薄的鼻梁底处,一定会恐怕那玩艺儿会偶然遭风掀翻刮断,把他的头倾刻间砸个稀巴烂,血肉糊涂的,不成形状了。鼻梁下缘的那两个并排的洞眼准是被某个怪物蓄意凿就的,无论冷气热气,片刻不停,一股股在畅通无阻地进进出出。其实,两个鼻眼正下方,那两片厚薄相差无几的嘴唇也是闭得紧的,连之间的缝隙都给人一种牢靠稳重的份量,胡须又一茬一茬的栽种得十分整齐、匀称、和谐,恰到好处。整幅照片黑白相间,情绪低沉,丝毫没有喜悦的调子。

有时,他的眼光突然凝聚得很圆很圆,比往常朝里凹凸得多,像两道幽深幽深的洞,无法丈量。比如在黄昏里就是。他重新转回到走廊上,就端座在藤椅里,左腿搭在右腿上,身体的整个重量都一股脑儿压向了臀部。那支烟才燃去两公分,就叼在嘴缘上,其样儿,恰像一根按照需要准备的圆木棍正顶住一堵即将垮掉的墙。他没吭一语,两边的眼睑匀称地掩住了瞳仁的上下角,两颗眼球被钳得死死的,定在了那里。从正面看,整个眼眶干脆就是两道虚掩着的门,一动不动地正对对面的山腰。山腰翠翠绿绿,从上到下,似一块抖开来的地毯。他那神态,没人怀疑是在思索,在低吟,心里有一汪汪水在慢慢浸出,在暗暗地汇合于那山坳里盘曲爬行而去的溪流,朝一个莫名的很远很远的地方,缓缓淌去。

无疑,日落西山,溶于金色光环里,他的神态加上身影,加上走廊屋檐的特殊构造,就自然颇有韵味,感染力强极了。其情状绝不亚于那个画师笔下的那幅壮丽的油画。在想象中,他毫不在乎她当时在想什么,干什么,看什么了。那会儿,她浑身挂满了破布块似的余辉,就站在那个位置,光线刚好直射在她的左脸上,火红红的,而右脸却处在背光中,略呈墨黑,精确地说,呈菜青色,一张脸,两个侧面,形成的反差实在太大了。她就倚立在楼梯口边的墙柱上,将左腿无聊地支在走廊的栏杆,就是从上数是第三根,从下数却是第二根的铁横杆上,手里握住半杯橙黄色的水,而杯和手几乎同时停留在了她有些儿塌的鼻梁下,超出他的头足有二十公分(其时他正坐着)。由于她站在仅隔一张藤椅的斜对面,垂暮的阳光就显得并不那么奢侈,反而更加吝啬,通过她的左侧身腰,反射到他那儿,就只剩下肩窝上的那方不方,长不长,圆不圆的一小块了。她的影子在明显地缩短,穿过两把藤椅的空隙,垂直地投射在地面上,颈部刚好被掐在墙角和地板的连接处,其长度还不如一块方砖了。

“只怪你眼神勾魂。”她说。

“不然你不会嫁我。”

“当然。”

“没有用的。比如睡觉,眼睛就没用的。”

“睁开就好就亮。”

“也没用的。”

“医学杂志上讲,眼光透亮必生男儿。”

“更没用的。”

她一边说,一边尖起两片薄薄的嘴唇,对了杯呷,很轻微,漫不经心,或许压根儿就没呷,只是在玩一个无意识的动作罢了。之后,一阵沉默就卷走了一切。他俩怀揣心曲。各有思虑地望着对面的山。山沟里依然飞翔着那只老鸦,高高低低,即便怎么自由,死也溜不出他们的视眶。四只眼里一时生出了四只老鸦,而四只老鸦实际上准是一只老鸦。没错,就一只。

很怪,坐回书桌旁,稍许留心,就会发现垂死的阳光正借助向外伸的屋椽和户外某棵梧桐树的努力,逐渐由芭蕉叶形再到圆饼形,悄而无声地爬上窗台,而每种形状的黄色的光,都各自滑落一部分,偷偷地掉在了桌面上。书桌就靠立在窗户的正下端,酱色的,还新,上面很乱,铺满了灰尘,不,是烟灰。几个空空的烟盒子张开空洞洞的扁长的嘴,正对仰住他的眼睛。在他的眼睛右斜方,也就是距他下颚一尺许的那儿,支立起一个圆镜,与远边那个红红的残阳,晃眼看,几几乎一样圆一样大。镜片上尽管点缀有密密麻麻的灰粒,但仍是光滑的坚硬的。那当儿,他的右肘支在桌的边缘,紧贴住脸的右侧,几根指头合曲成一个拳头,一下子就顶住了那高隆起的颧骨。颧骨也像行将坍塌的岩石,不用说,指头们略微一松,它就会不推自崩夷为一片平地的。而在颧骨和指头间横起的那支圆珠笔,也是绿色的,笔尖的那头直往前伸出有一指长,超出眼眶足有三四公分。他的整个脑袋和颈脖的上半截全映入了镜中,眉头锁闭,像两条死掉的黑毛虫,僵在那里,纹丝不动,连脸睑和黑色瓦亮的眼珠子也僵住不动的。他就那样,没有理由,而且常常那样,把自个的目光死死地定在圆镜里,又专注又沉静,完全感觉不出外面风景的任何变化了。

回到窗户。分割窗扇有限空间的木条业已发黄,其程度,与落日余辉的颜色并无区别了。随了年月的强行腐化和侵蚀,其中的两根早就走形扭曲,爆裂出几条不匀称的小口子,像一条条的浅沟,弯弯的白白的。窗柱并排六根,从屋里往外望,对面远处的缙云山腰一下被划分为六块,不,是七块长方形了。仿佛六根窗柱就是六条界沟,相邻的七块长方形就是七块版图的翻版,互不有犯,深不能逾。即或那会儿有个人站在走廊往窗里看,就即便是他,他的整个脸部也会被轻易地支解掉即切割为三部分:两只眼睛嵌在窗缝的两边空隙里,鼻梁正中被一根木柱挡住,两只眼睛和鼻梁间,任你想象,也决不以为存任何必然的关联。转回来,坐在书桌前,无论取什么样的姿势,只需头稍作俯状,便能看见那棵黄桷树从楼下窗户或是门顶对面凭空拦腰拔起,精神古朴顽强,至少生长有二十年,甚至更为长久,枝杆干皱脱裂,叶儿依然葱绿繁茂。同楼上横跨屋顶的尼龙绳一样,另一根白尼龙绳的首尾就分别牵住在树腰和楼下门顶的什么木柱上,他的眼睛抑或睁圆,抑或半闭,也抑或虚一线缝,只要头不动,与迎面山腰下半部的白烟打结处端成一个平面,自然也能俯见那根白线是斜斜的直直的,上面张挂着两件儿子的衣裤,颜色全同:淡黄的。他看着,有些儿发窘,恍惚中儿子怎么在那会儿穿在身上,怎么会不顾一切地冲上楼来,旋转进门,直立立地站在他跟前制造出那么一番情景的。他感到太唐突了。

“我的眼珠子小么,爸爸?”儿子垂起头,把玩着胸前的金属黑纽扣。

“不对的。”

“他们说的。”

“不对的。再说,眼大与眼小是没关系的,儿子。”

“他们说的。你乱说。”

“不对的。只要能看见东西,就全是一样的。”他欠身抚摸着儿子的头,眼角一眯,脸皮子顿时就舒展开来。

“他们说的,要朝你,我的眼珠子就棒了。是么?”

“也不对的。我是爸爸,你是儿子,待你将来到爸爸这么大,眼珠子一定会朝爸爸的。”

微风骀荡,组成一群无形的浪头,不知打山沟里的哪一处涌来,一丝丝地挤进窗缝,卷抱住眼光和话语,一并揉合进广大的残阳里,然后随了风和光的推动,又轻轻地回荡在了屋里的四壁上,在他周围悄悄地慢舞起来。他把眉须迅速圈成一个半月,黑洞洞的眼仁闪亮闪亮的,仿佛生恐儿子有什么闪失似的,愣愣地瞅住那两件衣裤,久久不肯放弃。衣裤的背后约五十米处是那幢被遮掩了一大半的锯齿形楼房,坚硬的大理石楼基静卧在那儿,泛起白色的光,刷刷地刺眼。从上至下,整幢楼房正勾搭住红得惨淡的残辉,在距他一个大空档的另头,杳无声息然而又是绘声绘色地低诉着他们往昔的缕缕旧情。

其实,他干脆就不会闭眼,甚或一闭了之。尤其当太阳搁在了西边,他以为就是欣赏自然的大好时光了。久而久之,成为习惯,他每逢那个时刻,无疑,就爱独个儿—人,坐或站,都行,喜欢那样,去漫无边际地冥想了。他的两个眼球继续绕着骨腔骨碌碌地转,毫无牵绊,也无规则,却滚动自如,眼皮子也尾随着很有节奏地一抖一抖、又抖再抖的,没完没了。电视机就安放在搭在床和桌之间的那块木板上。他无意中闭起右眼,那玩艺儿忽然成了长方形,转而,睁开右眼,又闭上左眼,忽然又成正方形了。挺有意思的。他觉得。于是背过头,他有意识地向窗外看去,继续闭上右眼,外面那棵黄桷树树干便历历在目,而两眼再换个个,那树的生长就显得极不平衡,左重右轻:右边树干的另一半刹那间不知移到哪儿去了。然而,他的双眼一旦同时张开,那树又茁茁壮壮,完好无损了。树干的那面,就是正对阳光的那面,被沐浴得黄灿灿的,而身干的两侧边缘红得发白,白得花眼,布满了某种不确定的东西。他一阵惊喜,居然在两只眼睛互为作戏的后面,他偶然发现出一个极朴素的道理:万事万物都是可以由他随心所欲随便怎么去组合去创造的。是的。没错儿。他笑了。眼里跳跃出突如其来的光芒。

树叶轻轻晃动,光线似一大群蝗虫,已爬满了一树,抖着,动着,在叶片间弹跳不停。穿过叶隙,眼光就能对直投放到那边车库的院坝里。坝也大,像个篮球场。一辆蓝色的货车正引擎出动,响声过后留下了一大块黑斑,由于夕阳的映照,在那儿——水坭铺筑的地面上显得格外醒目。那是汽车肚里漏出的油,久而久之所形成的污垢。

靠着椅的扶手,他撑起身,之后又点燃了烟。烟就放在右边的裤兜里,因而必须站起才能顺利地掏出。那时,烟盒恰被衣裳的下摆盖住,只露了一个角。两道白烟从他的两个鼻孔里涌出,稳稳当当,很有秩序,渐而,一闪,又变得散散乱乱,一队接一队的类如白蚁,扭扭摆摆,悄然就溜进了成群的叶片间。他的头很稳,保持原状,两张脸的侧面,无论从哪边看,他的眼睛就一只,亮得光灿灿的,牢牢地盯住车库不肯收回,没有目的的,无非就想证实一下那大块的黑斑究竟是不是车肚里淌漏出的那玩艺儿。毫无意义。

天上有些云彩。紫红色的。一枝树干,在夕阳的拍射下,蓄意作怪似的,从院墙后的那边,直挺挺地横陈在了车库里那块黑迹的中央。站在走廊上,一闭眼睑,倘若就能将那树枝飞砍去,无疑,车库乃至那块黑斑就会袒露出全藐,尽管有些儿勉强,也必然醒目得多。黑斑被分成了椭圆形的两部分,每一部分晃眼中都绝对像一头卧睡着的黑猪,伴随叶片的舞动,那两头黑色的东西中魔似的,忽而合拢拥抱成圆圆的一堆,忽而各自独离,安卧如初,忽而它们身体的各部分又被撕扯成一块块大小不匀的黑块。对了,离他眼眶最近的那块,就简直不是一块,而是支离破碎,一点一滴的,圈在那儿的一滩,像一堆车内被被卸下的黑铁色零件,冷冷情清,没有用处了。

那辆蓝色的车吼鸣着驶进车库的大门,在宽敞的院坝内调皮地绕了一圈,终于稳妥地停了下来。车头生硬地朝向他这个方向,两只车灯不偏不倚,很准确地借助两片叶形成的洞口,同他遥遥相视了。于是,他蓦地感到,无论何时何地,他的眼珠子只要瞪着,在转动,肯不休地去追踪,都可以清楚无误地捕捉到他人他物,相反,他人他物也能几乎同时不动声色、准确明白地看清他。比如车灯就是。然而,抱恨的是,他的两个眼球即便怎么转动,怎么使劲,也是左眼望不见右眼,右眼见不到左眼的。没办法相互对视的。

夕阳的余辉逗留在走廊上始终不肯消逝。山坳里一缕缕白烟悄然地漫过了山顶,溶化进了一片血红色里。而余下的烟便自甘落后,死死地缠住山腰不放,在那儿打圈圈。一列长长的火车,当时正鸣起长长的汽笛,从一排长长农舍旁的那个长长的洞里冒出来,而长长的车尾还依然掉在洞口那头的长长田塍里。他的眼珠一动也不动。那只老鸦悬在半空,像遭白烟掐死似的,聚成一个黑色的点,停泊在他平滑的眼膜上。两道半月形眉宇张贴在他眼皮的上角,黛青色的眼幕中央分别镶有两颗黑珠子,瓦亮瓦亮,里面还放出一圈十分透明的白色的光,光里固定有一窝蜂一窝蜂的绿叶,叶儿不作丝毫摆动,非常宁静而且安祥,一条皮带似的白色的路在绿叶的映影中朝天生桥方向蜿蜒飘去。外面本来很大很大的光景,在他眼里萎缩得那么小,以致于只有一个针眼儿那么小,太小了。

一九八八年盛夏于天生桥

文章来源:周忠陵文集