不走的路要走三遍 ,不用的人也要用三回。

——民謠

我

站在柏林U2地铁线最北端的终点站Ruhleben的站台上等着怎么也不肯来的地铁,听着广播里鸟语般叽里咕噜的我住了10多年一句也听不懂的德语。德国人严谨守时?狗屁!罢工或者其他什么缘由,现在的飞机误点和公交误车是越来越多了。

百无聊赖的我看着车站正前方右首处三、四个粗细不一的巨型工业用烟囱里喷出的烟雾,就像一个个身穿色彩由下往上递次减淡连衣裙的肥硕骚老娘们跳广场舞一样,在闷热的夜风中扭捏妖娆的尽力拔高身躯去迎合夜幕和云朵交织的梦幻。

转瞬,天色、云和烟囱冒出的烟就混成了暗且黑的同一色调。是烟囱喷出的浓烟熏黑了天幕和云朵?还是天幕的夜色与云合谋同化了滚滚升腾的烟?我他妈的真的不知道!就像不知道义和团那帮傻逼怎会觉得教堂的尖顶像男性生殖器一样的破坏了他们的风水或毛泽东那块腌腊肉怎么会对现代化大城市有如此弱智的狂想“我希望从天安门上望去下面是一片烟囱”一样的迷惑。

奥,对了。男性生殖器?有点太文绉绉的了。记得刚进监狱的当天,牢头给一个新来的政府官员“过手续”:为啥进来的?

低声下气:和丈夫是军人的女下属性交……

“去你妈的!尻屄就是尻屄,还他妈的性交(姓焦谐音),你咋不姓碳呢?

人真的是环境的产物?就连味觉有时都会产生错觉——烟囱距离如此之远,此刻我却清晰的闻到了监舍里常年用劣质洗衣粉刷洗木质床板所沤出来的特有地霉且骚的味道且是那么的浓烈而熟悉,真他妈的见鬼!

这个见鬼的车站又是U2和U12两趟车共同的起始站,可中途就会分叉去不同的地方。我今天是要坐U2去德国国会演讲,牛逼吧?高大上吧?其实就是个狗屎!这个世界的通例——逢五逢十的周年就会对一个事件做个纪念活动,也就是个意思而已。

而我今天真的可能把这个意思变成了没有意思——或许是为暗合绿党的邀请而捂上的这件墨绿色的西服,更有可能是几个小时后就要当众演说了我仍拿不定主意讲什么而焦虑的,紧贴在背上和肚皮上的橙色衬衣都有了洇湿的凉意,而头上和脸上浸出的汗气也熏雾了眼镜片。

透过雾里看花的镜片,我的眼睛再次盯在了用谷歌翻译为坐车方便而打印出来的邀请函上:

亲爱的陈先生:

我们很高兴在天安门大屠杀30周年之际,您能成为专家讨论会上的演讲嘉宾。该活动是由德国议会绿党社团在天安门大屠杀30周年之际在德国议会组织的,并将在6月4日晚上6点至晚上8:30在德国联邦议院所在地举行。会议将集中讨论镇压和平抗议对中国政治和经济改革以及如今的腐败遍地的影响。我们希望为纪念天安门大屠杀作出贡献,并讨论中国目前的人权状况。

活动期间,将进行德语-中文和德语-英语的翻译。

真诚的

朱迪思·凯泽

——联邦议院办公室 联邦议院议员、人权与人道主义援助发言人玛格丽特·鲍斯的助理

德国联邦议院

共和国广场1

11011柏林

电话:+49 30 传真:+49 30 电邮:

这当儿,纸上的一个个汉字,就像黄昏溽热的夏风一样挤进了我的眼、钻进了脑子,一时间弄得我心焦体躁,周身犹如悬浮着一样的没着没落的。

对!就是这种感觉——悬浮状态,这是我在德国10多年的确切感触。刚来德国,遇上个演讲什么的,都是事先写个演讲稿,就是最起码也有个大纲什么的。可随着准备好讲演后,一次次接到主办方的各种婉拒:我们最近刚和中国某某城市建立了姊妹城市,你来恐怕会影响……或者我们学校和中国有了重要的合作项目,最好……你能谅解的;

再么就是:我们是人权机构,你来就不要讲文学了,讲讲你在监狱里的苦难……

待久了觉得德国这个社会,就像他妈的中药铺子里老式的装药柜子:天麻是一格,虫草又是一格,如果你不能放进药柜子相对应的格子里,那你就不是个药了,而不是药也就自然没了价值。

应人事小,误人事大。不但要讲,而且还得讲的众人爱听点。

可是讲什么呢?就讲讲那次在狱卒全面监控下的越狱——一个比悲喜剧加起来都滑稽好笑的故事:三个人认认真真、提心吊胆的准备一起越狱,而其中一个却是狱方的卧底。

可时间有限,又从那里讲起呢?

“吱吱——咯噔”,一连贯的刺耳声响,地铁终于靠了站。又是一股熟悉的洗衣粉沤木头的味道钻进了我的鼻腔,随即列车的广播也叽叽咕咕的响起来了。

对,就从那次监狱组织的集体听广播政治学习讲起——你还甭说,无论是德语或中文,在公众场合播送通知什么的,其煞有介事的腔调到还是蛮像的。

“呜呜”随着汽笛响起,地铁开始启动。而我也在似曾相识的地铁广播声中,打起了今晚演讲的腹稿:

记得很清楚,那是我被抓捕快一年的1990年6月25日下午,为什么记得清楚?因为大好的天气,监狱不让大家出工劳改,而是让所有的在押的“反革命犯”们双手背后、直挺挺的盘腿端坐在被洗衣粉洗刷的发白的硬床板上接受“政治教育——社会上说一个人闲极无聊就是“闲得洗石头”,而监狱里真正是洗床板——让犯人们每日里轮流用作废的牙刷蘸着浓浓的洗衣粉汁子刷洗的床板上的木纹都泛了白。

中文真的是象形文字,就从把受刑叫作“坐监”便能看出一二了,监狱里只要是下雨天出不了工,就让犯人们坐在硬床板上听监狱的积极分子读报,一张八开的《人民日报》,从头版读到末尾就是整整一个下午,往往读报结束,不少人腰腿僵硬的都站不起来了,日久屁股上就留下了铜钱和手掌大小不等的坐痕。

政治学习开始:先是依例让大家扯破喉咙的唱“革命歌曲”——社会主义好,社会主义好……资本主义夹着尾巴逃跑了……

下午三点整,狱卒喊停歌唱,监狱的广播想起了中央台铿锵的播音腔:公安部发言人宣布,最近,方励之、李淑娴向我有关部门写信,承认他们反对四项基本原则,违反了中华人民共和国宪法,现在身患疾病,希望能够准许他们出国治疗。方励之、李淑娴表示他们出国后,不进行反对中国的活动。鉴于方励之夫妇已有悔悟表示,而且患有疾病,基于人道主义考虑和我们对参与动乱人员采取的宽大政策,北京市公安局决定准许他们出国治病。至此,中国的监狱里在没有再关押一个大学生了……

这为了换取美国“最惠国待遇”的最后一句,就像一瓶浓烈的“烧刀子酒”一样的从我的口中灌进去,立即就向头顶和神经末梢冲撞:去你妈的!真能睁眼说瞎话——仅在我们这个监狱里,还关押着几十个学生和教师! 中国的知识分子太软弱了,历次政治运动中都是逆来顺受。老子要给你们开一个先例——越狱!然后再偷越国境,让西方世界知道真相!也做出个娃样子来给你们这些孙子们看看。

随着报站名的广播声响起,一阵嘈杂的上下车人们的响动过后,地铁驶出了Neu-Westend站台,正式驶入了地下路段。

故事继续——

说干就干!一个好汉三个帮,先得寻找越狱的同案犯帮手。

正瞌睡呢就有人递上了枕头,很快国安就把我单独约在监狱霉味刺鼻的仓库里开门见山:你知道我也是为“六四”进来的,咱是个烂工人,可找了个女娃子是个大学生。这要再拖个一年半载的,怕她会和别人跑了。我觉得你人硬气,咱们一块越狱,然后我们各自带着女朋友一起逃往国外,外国人肯定把咱当英雄看。

他见我不置可否,随后后言辞更为恳切:你可能也看出来了,刘副监狱长是我的“坚钢”(监狱黑话,指很铁的关系),我家里人没少给他“渗渠”(送黑钱),他才让我当上小组长的。如果咱们越狱,我的身份方便搞来越狱需要的工具等。

看着他一脸疙疙瘩瘩青春痘的大黑脸,一身疙瘩肉的一米八几的大个子,这都是越狱的好搭子。可我仍下不了决心,就在逐渐黑下来的库房里匆匆作别:我再想想看。

他倒是急了:要弄就快点,我真的怕我的女朋友等不及了……

岂料,等不及的却是我的女朋友。当天回到监舍,接到狱卒发给我毕业后已分回东北老家的女友的来信,当然是狱卒先拆开审查过的。

陈:我真的快等不及了,也不知这样等下去何时是个尽头?我真怕……

另外,往后来信,信封上请不要写你们监狱的地址,我刚新分到单位,怕别人说闲话。

爱你的舟

这封信让我隐隐的有些焦虑的同时,感到自尊受到了挑战,立即回信:

舟:很想你!也很抱歉,我现在犯的是政治罪,若在给你的信封上落款“国务院”,那就多了一条罪名——诈骗罪。

知名不具

发了回信,我便加紧了越狱的步伐,先答应了国安,又拉上了同样五大三粗的慕西,拉他一起越狱的理由更简单:航天大学毕业的他,1990年才被公安局从海南抓回来,一下子判了三年。他往后的刑期太长了,等所有政治犯都刑满释放了,留下他自己一个人在刑事犯堆里就太难熬了。

我用在死刑犯号子里学来的方法开始实施越狱计划:先用安国的关系,让人把钢锯条折断藏在香肠和割开的布鞋底子里再缝好分别送进监狱。等钢锯条到手后,我就趁人不注意的时候将监狱库房里钢窗上的钢棍锯断两根,锯的时候怕锯齿和钢棍发出声响,就用沾满水的破布条缠住钢棍,锯条动一下,布条里的水就会洇进钢棍的锯痕处,果真就没有发出什么声响。慢工出细活,经过一个多月的提心吊胆和偷偷摸摸,终于把两根钢棍锯的只要用手轻轻一掰就可掰断了。然后为了遮人耳目,又用稀泥在断处糊上厚厚的一层。

接着进行下一步:我把自己的被罩和床单偷偷拿到库房,趁着晚上和慕西一起悄悄撕成碎片,一起合力拧成一条8米多长的粗绳,准备过几天等到风高月黑之夜三人从锯开的窗户溜出,再搭人梯翻越监狱大墙,然后由先上墙的人放下事先准备好的绳子,其它两人再顺着绳子爬上墙越狱。

黑的只能凭手感的库房,这套沁洇过我上一任女友的处子血和舟的爱液的床单和被罩,在四只手摸黑的撕扯搓拧下,我们的梦想或者梦魇也在丝丝缕缕的成型着……

你

你真的是不远万里的祸害我!微信呼我,就是为问这些陈芝麻烂谷子?你在国外问东问西的,就不怕给我带来麻烦?不知道微信都监听吗?你这个人就是狗改不了吃屎!说好听是坚持,说不好听就是自私鬼——什么时候都只顾自己的感受,大半辈子把自己活了个独活虫——六四都过去30年了,你还揪住不放?

你出了禁闭室后,我千里迢迢的去看到的你:由一个九十多公斤的人,俩月不到的禁闭关出来就剩下了四五十公斤。看见你走到接见室的路上,风一刮就能倒似的,我不顾警察的阻止坐到你的大腿上,屁股都硌的生痛,你说我能不难受!快剩不到一年就出来了,你到越的什么狱?翻墙时一枪打死、侥幸逃出来让狼狗撕吧了,你说我还有个什么盼头?

问我回到东北态度怎么就变了?我能不变吗?我他妈的也是个人、还是个需要人庝、需要人爱的女人!我担惊受怕的盼着你能早点出来。这边看着我当右派吓破了胆的爸爸整日阴的能拧出水的苦脸,那边忍受着我妈念咒般的嘟嘟囔囔,还要看着单位人狐狐疑疑的眼神。

就提醒了一下你,看把你脆弱的,又是国务院,又是诈骗犯的!

我在外面比你难熬多了,今日索性就摊开了说——眼睁睁的看着你被警察打的血头狼似的抓走了,我的那个哭啊喊啊!接下来就是学校和专案组警察连轴转似的日夜审问,我才是一个大三的学生,那里见过这个阵势?

审就审吧,还得无时无刻的防着那个色狼!你还记得专案组那个姓薛的猪头警察不?动不动就趁着没人对我毛手毛脚的,最后我说了:你知道陈的脾气,他出来后,你用那只手动我 ,他就敢剁了你的那只手!他这才收敛了。

这我出来后也有耳闻,有一次看足球赛时碰上他带着手下在维持秩序,我上去当众一拳把他楼翻在地,他只讪讪的说:你这怂人、你这怂人……

你这就很威风?你以为自己关禁闭是为了大家脱罪,大家都会称你英雄?我们学校那个比你早放出来的潘庆就找到我说:你是称能,人心很狠,像个黑社会,让我提防着你!你又没有加入组织,黑禁闭坐得时间最长,加刑也最长!没人念你的好,念了你的好,他们往后还怎么混?人心没底,黄河没岸。

我遇上的糟心事多了去了,你能打得过来?学校的审查还没有结束,我就发现自己怀孕了!我一个家不在这里的外省学生能怎么办?只好去找了那个你在的时候,对你好的都有点肉麻的狗屎朋友——电影厂姓闫的导演,他一开始很热情,还把我接到他家里说好方便照顾我。当晚就说了你一大堆的坏话,然后就要上我!我真的他妈的不想活了,拉开他家五楼的窗户:你他妈的敢动我一下,我就从这里跳下去,给你家种条人命!

这货就怂了,第二天我就搬出了他家。后来怎么办的?现在告诉你还有用吗?不要再提这些破肚子烂肠子的破事了!我们都是年过五十的人了,好好过过正常人的的日子好不好?就算我求你了,行不行?咹!

我

广播里又是一阵叽里咕噜的德语,我再抬头看时,地铁已经开进了Kaiserdamm站了,这里是U2和S班的交汇处,也是柏林长途巴士的公交总站。

一个人一个脾气,而一个车站也有它的特性与气息——地铁刚一停靠,人的声浪骤然升腾:要去长途车站的乘客搬动行李的磕碰声、赶着换乘S班客人细碎的脚步声、再夹杂着偶尔碰撞后的客套声,一时间车站陷入了人气满满的喧闹之中。车厢里也突然增多了几倍的从各地长途巴士下来的乘客,他们身上味道各异的香水、烟草和不同地域所特有的气息,一下子感到又回到了到处都是乌央乌央人潮的北京。

人真是个“跑虫”——跑不动了,人也就没了。

我爸爸活的时候常常这么念叨。

“呜呜”,汽笛响过,这趟地铁将要进入全程中最漫长的地下路段了。而我的故事也进入了“老鼠拉铁锨把——大头在后边”的繁杂阶段,可讲演的时间有限,还得讲重点:

我们三人约定当晚12点整准时越狱后,早早地就和衣藏进了被窝里,单等时机已到就行动。可就在心跳如打鼓的等待中,一群端着长枪上刺刀明晃晃的武警就破门而入:不用费劲就从库房里搜出了我拧好藏起来的那条绳子,掰开了铁窗上被我锯断了的两根钢棍。

旋即,我被单独扔进了真正意义上的黑牢:在狱卒管教室地下二层的不足三平方米的禁闭室里,那是一个对“与世隔絶”一词有着切肤痛感的“超现实”的空间——没有声音,没有时间,甚至没有光亮,自然也就没了白天和黑夜。若不大声对着逼仄的墙壁胡乱地说话,人就会失语、甚或发疯。

人只有彻底的安静下来,头脑才会的清醒,当晚在黑暗的不辨自己五指的幽闭中,我判断出这是一个请君入瓮的局:我刚被关进这座监狱,与“六四”相关的人就找我,说他们偷听了BBC的报道,流亡海外的人在巴黎成立了“民主中国阵线总部”,他们也要响应,在监狱里秘密成立这个组织的“西北分部”,征求我的意见。

我当即恼怒:你们是看《红岩》这样的书把脑子看坏了吧?监狱组党,这罪就升级成立了“反革命组织罪”,抓住是要杀头的!千万不敢。

可他们当我胆小怕事,就背着我成立了“组织”。而几乎是于此同时,监狱方也掌握了他们的动态,刘副监狱长认为此乃中共建国以来首次政治犯狱中组党事件,是一条大鱼。

就以提前释放为饵收买国安,让他打进组织,鼓动组织派人越狱和境外联络,以期打开突破口,将该组织一网打尽。

而该组织的核心成员行事更像共产党:我被关入地下室后,他们立马召开应急会议,作出两条决定:一是马上销毁所有相关文字性的证据,二是若出事都往我的头上推。原因是我先关禁闭可能是我告的密。

“保存组织,牺牲局外人士”! 前一条尚算果断(哪怕原因荒诞),而后一条既愚蠢,(因他们所有活动都背着我,我有何密可告?)又缺乏人性的斗争逻辑!

我他妈的真就觉得:中国从宿命论上来讲,是个非常倒霉的国家——在中国支持共产党和反对共产党的人,都是一本教材教出来的。

每当:吃饭时,“二劳改”(监狱里管打饭等轻松活的短刑期犯人)用饭勺敲一敲搪瓷茶缸子粗细、透过房门穿进屋子的硬塑料管子,我便立即摸黑用带着铐子的手拿塑料餐具去塑料管子我的这头去接,稍微晚点可能饭就会流在漆黑的地上,因为狱卒不允许他和我说一句话! 而“嘭嘭嘭”的木勺敲击硬塑料管子的声音几乎是我唯一能听到的声响。

在禁闭室的无望和孤寂之中,偶尔透过狭窄的门缝挤进来“二劳改”送饭时手电筒发出的些许亮光,照射着濡湿的地面上一群蚂蚁在声势喧天地搬动几粒我无意间散落的大米的热闹场面,便成了我自娱自乐的大戏。

这些过往在我眼里可能微不足道的小生灵,却在带给我片刻消解的同时带来了另一种视角和感嘅:这一件在我们人类看来微不足道的事儿,但在蚂蚁们的眼中,其浩大、宏伟与我们人类已完成或正在进行的任何重大工程的浩大与艰辛都是一般无二的,而更要命的是我们人只要不经意间撒的一泡尿就能令其灾难灭顶;再深想想若是一群蚂蚁在篮球上爬行,其自豪感和难易程度与我们的登天工程也应该无异,可人只要轻轻地用脚一踢,蚂蚁们顿时便会有“坐地日行八万里”的感觉。人只要换一个视角就会明白自己的境遇,同时也能让敬畏、谦卑和感恩之情生根。

我每日必须不停地对着墙壁说话,说我认识人的名字,人名说完了再说看过的书名,书名说完了再说看的文章名字。总之,得说,不停嘴的说……

当然,每日都要放声大喊:刘监狱长为了立功,唆使国安鼓动在监狱里成立组织、越狱,天理不容!

这喊声终于招来刘监狱长隔着禁闭室的门和我对话了:你胡嘞嘞个屁!组织你又没有参加,就是个越狱未遂。只要你闭嘴,就放你出去,也可以放你当外役号(在监狱外面打杂)。

我声调几乎是喊破嗓子:你亏不亏心?这几十个年轻人加刑累积下来就是几百年,就是为了自己立功?

他的声音在明显的粗重中夹裹着诅咒:你狗日的就胡咬,我让你娃就闷死在这个禁闭室里。不信你牛头不烂,老子我有的是钢炭!

偶尔和刘的对骂,倒成了这漆黑暗夜中我的期冀与光亮。

一个字“活”,再多几个字就是“像牲口一样的活着走出来!”,这便成了我的信条。

他们

随着地铁车速度的减缓,车身也开始稍稍的倾斜,悠忽间地铁钻出了幽暗的隧道,突然照射进车箱里的自然光,让我顿感关满整整51一天黑牢被用担架抬出来时透过严实地遮盖在双眼上的白毛巾感知到雪的反光时那样的难耐与不适感。而这51天,让我既不能走路,也怕久未见光,猛地看到亮光会闪瞎眼睛。

这都是老犯人们的经验。

地铁像一头爬坡爬乏了的老牛,呼哧带喘的停在了Gleisdreieck这个站台上,车身的摇晃,像极了累过了头的牛的四条腿的抖动,带动了整个身子随着微微颤抖着。

“柏林的地铁也太次了,又老又旧,还一股子尿臊味道,比北京的地铁可差老鼻子了!”

随着一声带儿化音高喉咙大嗓子的北京腔,几个年轻的可以用青涩来定义的年轻人蹦跳着拥进了车厢。

出门难!人有时候说几句话都是种奢侈或过瘾。记得我刚来柏林时没有什么人可以说中文的人,偶尔在街头碰上个中国来的人,只要对方有时间,就拿着自己的博物馆年票,免费陪着他们游玩,为的就是过说中文的瘾。

等眼前几个年轻人都坐下后,我们相互看了一眼,我就先主动搭腔:

高兴认识你们。你们是留学生还是旅游?若是留学生有空可以到我家里做饭吃,大家都是中国人么。

他们四人是三女一男,其中一个细瘦而活泼的女孩脱口而出:

好呀好呀!我也很高兴,也代表他们三个高兴。我们都是刚来的交换生,今天出来一起逛逛。您在德国多久了?做什么工作?

我来的时间不短了,平时就是写作。

哇塞,我们认识了一个作家哇!

另一个染着黄绿相间头发、鼻翼两侧长着调皮雀斑的圆盘脸女生有点夸张。

你一个男孩子怎么不爱说话呢?

我边说边把名片分发到他们的手中。

我们是党领导一切——我们三个女生都是党员,他才是个预备,得听我们三个人的指挥呀。

第一个和我搭话的细瘦女生边接我的名片,一边回答的也自以为幽默。

随着车身的晃动,他们三个人都在各自的角度偷偷瞄着我名片上的介绍,稚嫩的脸色也随着透过车窗的光影忽明忽暗、捉摸不定。

当地铁刚开了一站还未停稳,四个人不约而同的站起来,齐刷刷的把拿着一块犹如随时都有可能烫伤他们粗细各异的嫩手指的火石般的名片,就往我的手里怀里塞。

还是那个细瘦的女孩:

名片还给你!我怕给我们惹麻烦的。没想到你是……

不要怕!我拿的也是中国护照……

没等我说完,他们就逃也似的跑下了车。如果说他们上车时是蹦蹦跳跳,那么下车就似农人们在大风的场院里顺风扬麦糠了。

显然,他们原本没有坐一站就下车的打算。

在我愣怔间,车厢里响起了老式手风琴奏出的《喀秋莎》熟悉的旋律,记得歌词是——

五月的鲜花,开遍了原野

鲜花掩盖着志士的鲜血……

奥,不对不对。这应该是《五月的鲜花》歌词。那么《喀秋莎》的歌词是什么呢?

想起来了:

正當梨花開遍了天涯

河上飄著柔曼的輕紗

喀秋莎站在峻峭的岸上

歌聲好像明媚的春光……

歌词想起来了,地铁也进入了Stadtmitte的站台,从站台的桥墩底下飘来一股股浓烈的大麻味儿。

朋友曾告诉我:这一站是柏林大麻黑市交易的一个点儿,而从这里卖出去的大麻都有一股骚味。

而也就是这大麻的味道,熏得《喀秋莎》的旋律都有些变调了。

那么今晚到底讲什么呢?

是说说——柏林的党员比北京多?

还是讲29年前我们的那次“事先张扬的越狱案”呢?

无论讲那一段,我都会在开头或者结尾时问上这么一句——

如果再回到29年前,我还会不会再涉险越獄的投奔西方呢?

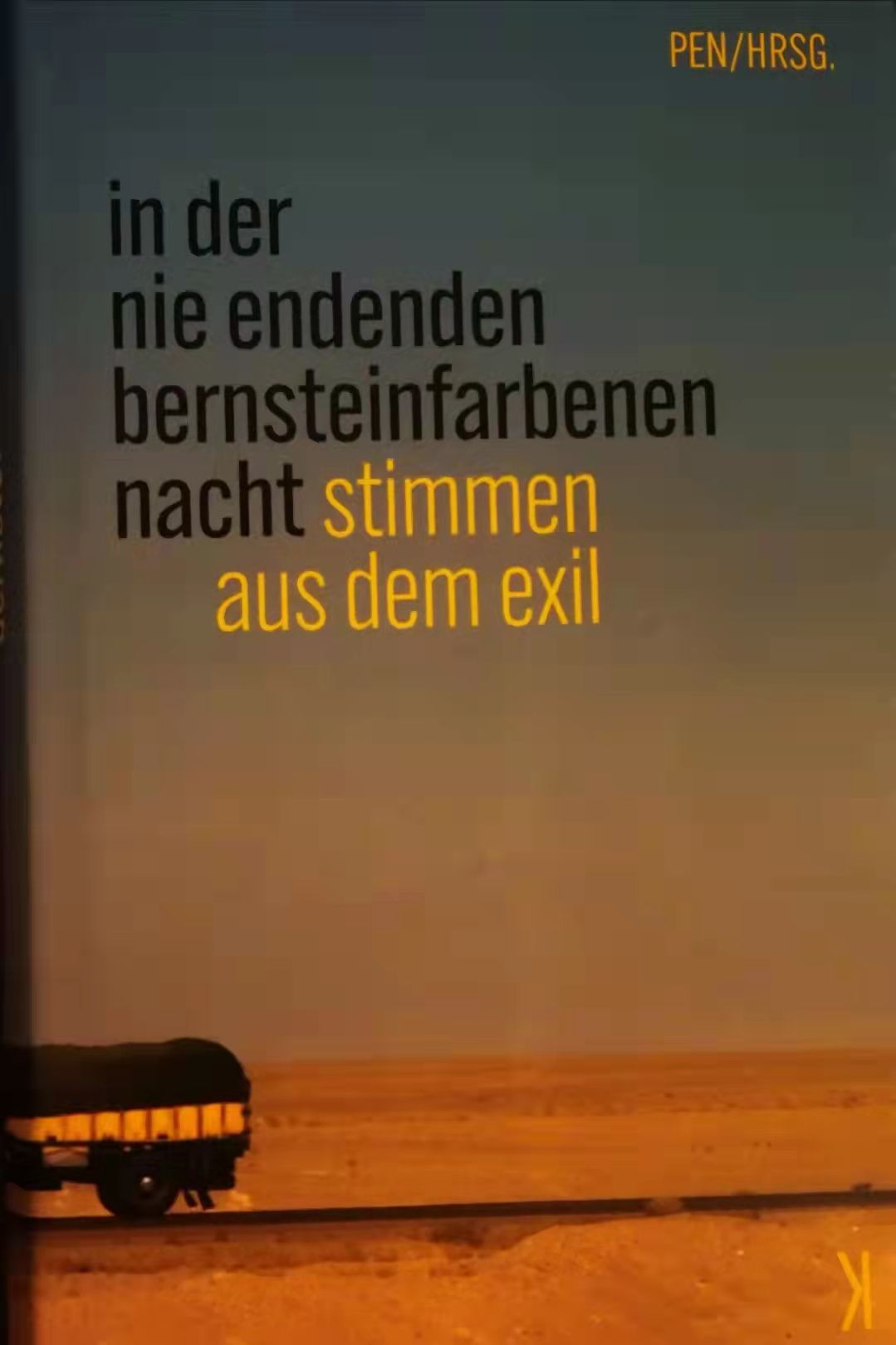

后记:收到德国笔会出版的德文版《在永无止境的琥珀色之夜——流放者的声音》精装版样书,德国文化部长写序,由汉学家、波恩大学汉学系系主任马海默 (Marc Hermann)教授翻译我的小说《柏林的大麻有点骚》编辑在这本书的第一篇,也算是个好消息。

22欧一本也算不便宜了,过去一般都给几本样书,这次就给一本,可能是疫情带来的经济困顿吧,好像前几天在家附近的书店就看到这本书了。