摘要

压制思想言论的自由实际上是以知识的平静和平庸来扼杀人类心灵的道德根基。

“周说”按:这篇来稿谈的是密尔的《论自由》,这本经典著作想必许多朋友都读过,自由何以可贵而不可失去?这是我们在今天更要思考面对的问题,在文末,作者感叹“当严复第一次把《论自由》译介到中国时,中国正处于帝制消亡的前夜。乐观者们都一度以为中国人离密尔所论述的自由仅一步之遥,可这一步却几乎等同于‘历史的三峡’”。历史当真耐人寻味!

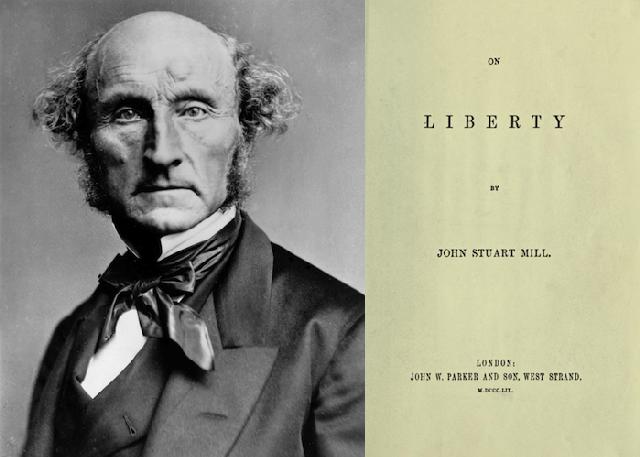

约翰·斯图尔特·密尔和他的《论自由》

闲来无事,理窗台上堆积如山的报章杂志,发现一本已有积灰的小书,书名瞬间吸引了我:《论自由》。题目好大,再一翻,才170多页,英国人斯图亚特·密尔一个半世纪以前所著。

我倒要看看,那么大个题目怎么装进这么薄的一本小书里。

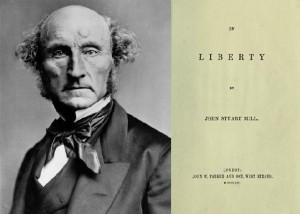

最早把这本书译介到中国的,是严复先生,他注重翻译的“信、达、雅”,由此他把书名作了意译,叫做《群己权界论》,也就是所谓“群”与“己”的权力界限问题,再作引申,就是国家与个人的关系。密尔认为这一对关系“深刻地影响着当代一些实践方面的争论,并且看来不久就会被公认为将来的重大问题”。

密尔的将来,即我们的现在。

仔细想来,群己权界关系反映在社会生活的方方面面,其中最重要的一对关系就是国家与个人的关系,双方之间的轻舒缓急,恰恰体现在国家作为政治权力主体对个体思想言论自由的包容程度。

在论述思想言论自由重要意义的时候,密尔把进步精神与自由精神相提并论,认为进步的唯一可靠而且持久的源泉正是自由。认为社会一旦有了自由,有多少个人就可能有多少个独立的进步中心。

正是从这个意义上,密尔非常反对“群”对于“己”的思想言论自由的压制。他说得很干脆,他说你对思想言论的压制,无论压制的是谁,是个体还是团体,也无论你压制的是错误的意见还是正确的意见,对于社会、对于人类来说,都是有害的。他具体分析说,假如你压制的那个意见是对的,那么你就失去了一次以错误换真理的机会;假如你压制的那个意见是错误的,那你就不能从真理与错误的冲突中产生出对于真理的更加清楚的认识和更加生动的印象。

也就是说,无论是正确的还是错误的思想或者言论,都应该让其有生存空间,两者都需要通过传播,必要时甚至需要激烈的反驳、对抗,让真理越辩越明,让谬误彻底没有卷土重来的可能,即便谬误会一时占据上风。

严复和他翻译的《群己权界论》

然而现实中我们看到的是,社会往往具有足够的力量来制止真理的生产和传播,谬误往往能够大行其道。当然,密尔也说,真理的优越性在于,只要它是真理,尽管它可能屡屡被压制,但天长日久,只要恰逢时机,它一定会重新起来。问题在于,这种真理一次一次地被扼杀和压制,其本身就是人类社会的重大损失。

密尔还进一步分析说,压制思想言论的自由实际上是以知识的平静和平庸来扼杀人类心灵的道德根基。他说,压制思想言论自由的最严重后果,其实恰恰还不是异端者的被消除,而是千千万万的本来不是异端也不想成为异端的知识分子,由于他们担心成为异端,所以也就放弃了思考,放弃了探求。大多数知识分子本来就具有怯弱的天性,要他们用自身的利益甚至生命来唤起对于真知的坚守,这是不现实的。

因此,为了避免成为异端而放弃思考和探求,这是多数知识分子能够选择的。对此密尔说,在这样的境况下,我们的时代不仅失去了一个又一个的知识精英和思想家,而且也造就不了全民族的活跃气氛和全体人民的聪明才智。而这正是诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯曾一再强调的“思想市场”其中的真意,只有具备自由的思想市场,一个国家才具备持续创新的基础。

电影《勇敢的心》

1903年,当严复第一次把《论自由》译介到中国时,中国正处于帝制消亡的前夜。乐观者们都一度以为中国人离密尔所论述的自由仅一步之遥,可这一步却几乎等同于“历史的三峡”。

来源:周说