一九四九年年底,国共内战尘埃落定,许多人的生命发生逆转,也有的人心如死水。此前被国民政府以汉奸罪判处无期徒刑的陈璧君,被转移到上海提篮桥监狱继续服刑。与陈璧君颇有私交的宋庆龄丶何香凝在政协会议上找到毛泽东丶周恩来,替其说情。毛泽东应允只要陈璧君写个认罪声明,政府就下个特赦令,将其释放。

一九四九年年底,国共内战尘埃落定,许多人的生命发生逆转,也有的人心如死水。此前被国民政府以汉奸罪判处无期徒刑的陈璧君,被转移到上海提篮桥监狱继续服刑。与陈璧君颇有私交的宋庆龄丶何香凝在政协会议上找到毛泽东丶周恩来,替其说情。毛泽东应允只要陈璧君写个认罪声明,政府就下个特赦令,将其释放。

宋庆龄与何香凝给陈璧君写了一封信,信中说:「我们曾经在国父孙先生身边相处共事多年,彼此都很了解。你是位倔强能干的女性,我们十分尊重你。对你抗战胜利後的痛苦处境,一直持同情态度……今天上午,我们晋见共产党的两位领袖。他们明确表示,只要陈先生发个简短的悔过声明,马上恢复你的自由。」

陈璧君:毛泽东恩人之妻,红色狱坐牢至死

信很快送到陈璧君手里。陈璧君提笔写了回信:「正由於二位知道我的性格,我愿意在监狱里送走我的最後岁月。」

最耐人寻味的,是毛泽东在此事件中的态度。毛并不是一个念旧的人,很多他的故人都被其折磨致死。然而,毛泽东为何单单对陈璧君网开一面呢?

毛泽东在仕途上的第一个大恩人,是陈璧君的夫婿汪精卫。正是汪精卫的提拔,毛才得以成为全国性的政治人物。一九二五年十月,毛泽东受命代表汪精卫管理中央宣传部——那时,孙文刚刚去世,作为孙文遗嘱起草人的汪精卫炙手可热,出任广东国民政府委员会常委会主席兼军事委员会主席。汪身兼数职,无力主持刚成立不久丶却非常重要的国民党中央宣传部,故而将毛泽东任命为代理宣传部长。

从数年前在北京大学图书馆名不见经传的临时工,一跃而成为国民党中央一级的显赫人物,毛泽东可谓「鲤鱼跳龙门」——毛泽东在国民党内的地位甚至在蒋介石之上。不过,表面上的地位与实际的权力并不必然对称。蒋介石通过黄埔军校校长的职位掌控军权,利用廖仲恺遇刺和中山舰事件,迫使汪精卫辞职并出国考察。一九二六年五月十五日,蒋召开国民党中央全会,成为国民党中常会主席丶组织部长,并通过「整理党务案」,清除在国民党担任重要职务的共产党员。担任了八个月代理宣传部长的毛泽东,不得不离开这个职位。

无论如何,毛泽东一定对汪精卫的知遇之恩充满感激。在广州的三年里,毛与汪精卫夫妇密切来往,陈璧君或许在夫婿面前称赞过年轻的毛泽东。北伐军兴,国民党内部的权力斗争随之白热化。毛泽东奔赴武汉投效鲍罗廷丶汪精卫及唐生智控制下的武汉政府。一九二七年四月底丶五月初,毛出席参加中共第五次全国代表大会,当选为中央候补委员。在此期间,毛与汪精卫应当有不少交集。

七月十五日,内外交困的武汉方面作出了效仿蒋介石实施清共运动的决定,汪毛从此分道扬镳。八月七日,中共在汉口召开中央紧急会议,毛参与了由远在莫斯科的史达林所主导的对中共总书记陈独秀的严厉批判,以此作为投名状,顺利当选为中央临时政治局候补委员——这是毛加入中共以来获得的最高职位。(转者注:此说有误。事实上,毛在中共三大时当选中共中央常委,一度排名第二——1924年6月,中共在广州召开三大,陈独秀、李大钊、毛泽东、蔡和森、王荷波、谭平山、罗章龙、朱少连、项英9人当选为中央执行委员会委员;李汉俊、邓中夏、邓培、徐梅坤、张连光为候补委员。中央执行委员会的常设机构是中央局,由陈独秀、毛泽东、罗章龙、蔡和森、谭平山5人组成,陈独秀当选为中央执行委员会委员长,毛泽东为秘书兼中央组织部长,罗章龙担任会计,负责中央的日常工作。)

十多年以後,身为延安地方割据政权首脑的毛泽东,派出特务头子潘汉年秘密出使南京,拜会南京伪政府主席汪精卫,协调共同对抗在重庆的蒋介石政权之策略。毛蒋乃不共戴天之敌,毛汪之间却有一种奇特的丶惺惺相惜的情谊。

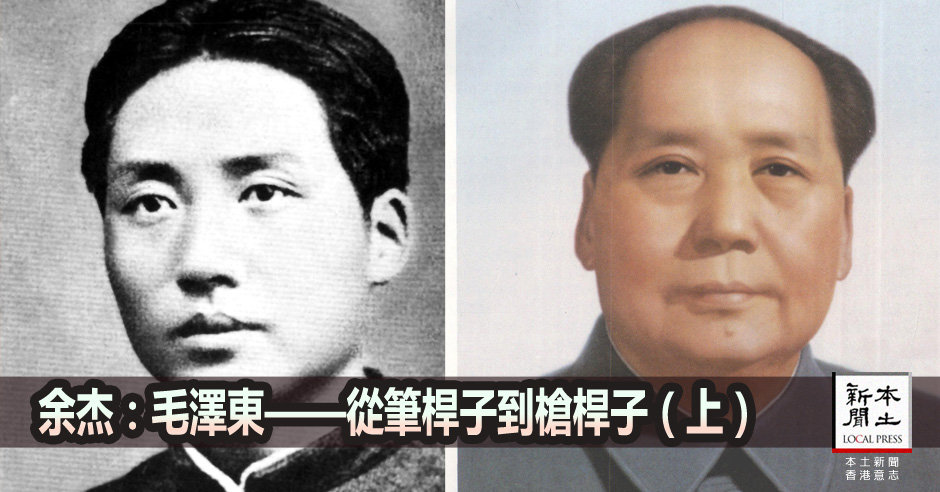

无限风光:国民党中央宣传部长毛泽东

一九二六年国民党第二次全代会召开前夕,毛泽东作为汪精卫心腹,积极参与大会的筹备工作,成为「代表资格审查委员会」的五委员之一,他还执笔起草了〈中国国民党对全国及海外全体党员解释革命策略之通告〉。

在国民党二全大会上,毛泽东的座位为十五号。两天之後,一月八日下午,毛泽东步上主席台,作<宣传部两年经过状况>报告。在一月十八日下午,毛泽东和蒋介石相继上台讲话。这是毛泽东和蒋介石头一回同台报告,也是毛泽东丶蒋介石丶汪精卫头一回同台亮相。十二年後,三人分别成了延安共产党割据政权丶重庆国民党政府丶南京日伪政府三方首脑,形成三足鼎立之势。这三个人都是热衷於权力的野心家,但此刻他们显然无法预见自己的未来。

国民党二全大会之後,毛泽东的地位得以跃升。据一九二六年二月五日国民党中央执行委员会第二次常委会记录载:「汪精卫同志提出,本人不能常到部办事,前曾由中央执行委员会全体会议许可另请代理,今请毛泽东同志代理宣传部部长案。决议:照准。」

毛泽东不仅出任国民党中央宣传部代理部长,而且还列席中常会,进入了权力核心。三天之後,毛泽东在国民党中央执委会第三次常委会上提出:「沈雁冰为秘书。」沈雁冰即日後着名的左翼作家茅盾,中共建政之後出任文化部长。沈雁冰在其自传中提及:「一九二五年年尾,恽代英和我及其他四人被选为左派国民党上海市党部的代表,赴广州出席国民党第二次全国代表大会。会後,我与恽代英留在广州工作。我任国民党中央宣传部秘书,当时毛泽东同志代理宣传部长。」

以毛泽东的资历丶学历和影响力等各方面而论,代理宣传部长这个职位如同天上掉下的馅饼。那是国民党的草创时期,还没有成熟的官僚体制严格地论资排辈,而有「不拘一格用人才」的气象,毛遂脱颖而出。

毛的文采让汪精卫印象深刻,而毛的第一个启蒙者是梁啓超。十七岁的毛泽东在家乡湘潭半新半旧的东山学校就读时,就将梁啓超等维新派知识分子的文章「读了又读,直到熟记背诵」。在清朝真的垮台之际,他写了平生中第一篇「大字报」(比文革时「炮打资产阶级司令部」的那张大字报早了五十五年),贴到学校的墙上,呼吁成立新政府,请孙中山当总统,康有为任总理,梁啓超任外交部长,却不知道孙中山与康梁势不两立。

中国的史学家通常忽略毛泽东个人发展中的这一阶段,但毛对国民党中央宣传部的领导,似乎是他走向「革命导师」过程中的一个关键时刻。毛泽东在该部的任期,是该部有史以来最长丶最稳定的一段时期——他领导该部长达八个月之久。毛泽东就任之後立即进行了很多创新,规范宣传程式,邀请共产党人和国民党人共同监督宣传的运行,以便为国民党的宣传工作注入命令和纪律。

谎言大师:毛泽东的宣传,可杀人於无形

毛泽东为国民党宣传部打上了鲜明的个人烙印——後来他以此为模式一手打造共产党的宣传部,直到今天,中共的宣传部仍然按照毛当初立下的规矩运作:所有的媒体都是党的喉舌。此前此後负责国民党宣传工作的叶楚伧丶戴季陶丶张道藩等人,大都是旧式文人,而非现代党人;他们有文才,却缺乏组织和管理的能力。唯有毛泽东受过苏俄顾问指点,深知宣传的重要性,一心一意将此前一盘散沙的国民党宣传部打造成一个准军事化的单位。毛向国民党各部门发出指令,个人和组织在公众场合发布的一切宣传材料,都要送交中央宣传部检查。在毛泽东的领导下,汇报丶监控和监督,成了国民运动中实施日常纪律的标凖程式。在毛泽东看来,自己所担任宣传部长一职的义务,就是分清革命的朋友和敌人,对前者加以称赞,将後者揭露出来并加以嘲讽和约束。

同年十二月初,毛泽东又兼任国民党中央的一份新刊物《政治周报》的主编,毛亲自撰写了这份刊物的发刊词,牢牢地将其置於共产党的控制之下。反之,此前那些跟国民党保持密切关系丶却时不时发表批评言论的报刊,毛无情地给予打压,撤回经济资助,并运用党纪来惩戒其编辑人员。文人办报刊的传统遂成绝响。

毛泽东担任国民党宣传部长的时间,远远比不上纳粹的宣传部长戈培尔,但在「谎言大师」之维度上,毛泽东丝毫不亚於戈培尔。靠着宣传,毛整肃了党内的竞争对手和不同派系;靠着宣传,毛在内战尚未全面开打时,就已战胜了蒋介石;靠着宣传,毛在中共建政之後不断掀起政治运动,甚至发起文革摧毁既有的官僚体系。

毛直到晚年还要亲自审查《人民日报》丶《红旗》杂志等中央报刊的社论,并亲笔修改其中的措辞。这绝非小题大作。毛清楚地知道,文字可以杀人於无形。就文采而言,毛的秘书们——陈伯达丶田家英丶胡乔木——没有一个比得上他。毛的文字从不回避底层社会的俚语和粗话,从而极具煽动力。在这个意义上,二十世纪白话文写作的第一人,不是梁啓超丶陈独秀丶鲁迅和胡适这些学者丶文人,更不是自我夸耀的李敖,而是毛泽东。毛泽东不仅要当伟大领袖,还要当伟大导师;不仅要控制人的身体,更要控制人的灵魂。

那段时间,毛泽东在国民党内享受部长级待遇,地位显赫,薪资优越。可是,当时广东国民政府财政相当困难,毛泽东居然也遭遇拖欠薪水。二OO八年,据台湾《联合报》报导,国民党党史馆主任邵铭煌证实,根据党内已解密的文件发现,党部确曾拖欠毛泽东月薪。泛黄的会计资料仅记载着:「毛泽东薪水为一百二十块大洋。」

一九二四年,国民党召开第一次全国代表大会,毛泽东出任候补中央委员,随後转往上海执行部担任秘书,负责办理党员入党等文书工作,月薪一百二十大洋。而当时仅上海执行部就有毛泽东丶邵力子等十五名中共人士。依照《银元时代生活史》记载,当年大学教授月薪八十大洋,北大丶清华教授的月薪则约为一百二十大洋,上海书店店员月薪约六块大洋,白米一担约四块大洋。毛此前在北大图书馆做临时工,月薪仅为八块大洋。换言之,毛的薪水在短短数年间攀升了十五倍,又怎能説「革命不是请客吃饭」呢?

不过,国民党欠了毛泽东半年的薪水,一共七百二十大洋。欠薪的原因是:由於国民党中央研议全面减薪,致使党工罢工抗议,上海党部隔年元旦虽核发薪水,但毛泽东已转往广州党部任职。由此欠下毛泽东半年薪水。最後该笔款项是否如数核拨,目前档案看不出来。毛那段时间并不缺钱,除了国民党方面「明码标价」的薪水之外,毛还能从苏俄那里领到不为人知的丰厚津贴。此前经济困窘的毛,终於可以松一口气,将妻子和两个孩子也接到广州来享受小资产阶级的生活。

泯灭人性:鼓动地痞杀害地主,强暴地主妻女

一九二六年二月,在苏俄顾问鲍罗廷的支持下,毛泽东又担任了新成立的国民党农民运动委员会的委员,并兼国民党广州农民运动讲习所所长——这是一个由苏联人资助的项目。毛由此成了与彭湃齐名的农民运动专家,毛当时在党内同志圈的绰号是「湖南王」。

随着北伐军的推进,毛泽东来到国民政府的新首都武汉,继续训练农民运动人员。毛的思想愈发激进,他在培训材料中不加掩饰地写道:「倘有土豪劣绅最强硬的,便割脚筋和耳朵,戴高帽子游行,或者活活打死。」用恐怖气氛控制人民,这是列宁主义的精髓,毛比那些留学苏联的「二十八个布尔什维克」更深味苏共的权力秘诀。

一九二六年年底,毛来到故乡湖南发动农民运动,他利用「痞子」阶层为其冲锋陷阵,即他在《湖南农民运动考察报告》中所説的「那些从前在乡下所谓踏烂皮鞋的丶挟烂伞子的丶打闲的丶穿绿长挂子的丶赌钱打牌四业不居的」——就如同前几年希特勒起家的时候,利用德国的城市流氓无产者组成专门从事暴力活动的「褐衫队」一样。毛泽东鼓动翻身做主人的地痞们到地主家小姐少老奶奶的牙床上去打滚——这是赤裸裸地煽动地痞们强暴地主的妻子和女儿。毛知道,若可帮助地痞们解决性饥渴问题,就能将他们吸引到革命阵营这边来。毛的下流和卑劣让当时的共产党总书记陈独秀亦感到不齿,陈独秀从此与这名曾经的「五四青年」分道扬镳。多年来,中共官方着手修订毛泽东选集时,保留了这篇重要文章,却删去这段「少儿不宜」的句子。

毛泽东在湖南农村指挥地痞们烧杀抢掠,是他青年时代最得意的时刻。「孙中山先生致力国民革命凡四十年,所要做而没有做到的事,农民在几个月内做到了。」他找到了夺权的秘诀:中国未来的任何革命都要以农民起义为重。他与地痞们在一起时最为惬意和自如,在北大图书馆丶在少年中国学会丶在共产党中央委员会,他都觉得被那些「大知识分子」所蔑视,因而浑身不自在。在农村,他不再受上级和组织的制约,他突破了法律和一切道德规范,他成了一个说一不二丶天马行空的土皇帝。

历史学家余英时评论説,毛是集各种「边缘」之大成的一个人:他出身於农村,但早年也沾到城市的边缘;他没有受过完整的学校教育,但也沾到了知识界的边缘;他最熟悉的东西是中国的旧文史丶旧小说,但又沾到了西方新思想的边缘;他在政治上最独到的是传统的权谋,但又沾到了「共产国际」的边缘。当历史当狡诈把他送到边缘人的世界,特别是他最熟悉的中国农村的边缘世界,他的生命本质终於能发扬得淋漓尽致。

仇恨地狱:阶级斗争彻底改变农村

长期以来,中国的乡村有儒家的伦理道德之维系,若非遇到特别残暴的暴君和特别严重的灾荒,地主与农民一般相安无事。大部分勤劳耕作的农民只是希望减租丶减税,并不想置地主於死地;毛泽东则想鼓动农民分配地主的浮财甚至残害地主的生命,其前提当然是在农村中制造出农民和地主之间具有不可调和的仇恨的假象。毛泽东是制造仇恨的大师,他深知,一旦地痞或农民杀了人,有了血债,就会成为他的奴隶,乖乖跟着他走。

在五四时期的北大就认识毛泽东的傅斯年,对毛泽东如何控制底层农民的心灵有深刻的观察和思考。傅斯年曾经亲历一九二七年共产党在广州的暴动,差点成为被杀戮的对象。一九三O年下半年,傅斯年对他的中共朋友説:「你们共产党人要杀我很容易,要我瞧得起你,则万万做不到。」

傅斯年还断言「阶级斗争」只是中共用来掩盖它对权力无止境的贪欲的托词,这种对权力对贪欲利用了以下八种仇恨:中国人仇恨外国人;无钱的恨有钱的;老百姓恨官吏委员;一种职业中的不行者恨同职业的行者;薪水少的恨薪水多的;乡下人恨城里人;儿子恨父亲;青年人恨老年人。傅斯年相信,中共善於利用人们潜意识中的情感,人们易於接受任何将他们的仇恨报复愿望正当化的理论,「阶级斗争」正好提供了这样的出路。

辛亥革命之後大致还算安定的中国农村,一步步地被毛泽东的仇恨哲学改变。从湖南农民运动中的杀戮到一九四O年代的土改,再到一九五O年代末期的大饥荒,其线索有迹可循。当时,当农民协会的负责人向毛报告有人被打死时,毛轻描淡写地説:「打死个把,还不算了。」此前,湖南的农运领导人约束暴力,扣押了那些打死人的地痞。毛命令他们放人,批评他们説:「革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画綉花。每个农村必须造成一个短暂时期的恐怖现象。」於是,地痞们得到授权,更加疯狂地对他们嫉妒的地主阶层施加暴力。由於获得现代武器很不容易,毛发现梭镖是一种很厉害的凶器,他要求湖南当局把梭镖「确实普及於七十五县二千馀万农民之中」。

究竟有多少人在这场所谓的「农民运动」中遭到杀害,迄今为止没有一个明确的统计数字。但是,这种滥杀无辜的赤色恐怖模式,从此成为毛泽东一生乐此不疲的权力游戏。这是一种用新的意识形态包装的义和团运动。毛性格中最邪恶黑暗的一面也在此袒露出来,那就是对人的私有财产丶人的生命和尊严的极度蔑视。

不过,毛泽东本人也从鬼门关上走了一圈。一九二七年九月,毛泽东到长沙郊区组织「秋收暴动」。当他为组建军队而仆仆往返於安源矿工及农民自卫队之间时,有一天被地方民团俘获。多年以後,毛如此回忆当时的场景:

「他们命令将我押到民团总部,要在那里杀死我。不过,我曾向一个同志借了几十块钱,打算贿赂押送的人释放我。普通士兵都是雇佣兵,我遭到处决,於他们并没有特别的好处,他们同意释放我,可是负责的副官不允许。於是我决定逃跑,但是直到离民团总部大约二百码的地方,我才得到机会。我在那地方挣脱出来,跑到田野里去……士兵们追赶我,并且强迫几个农民一同搜寻。好几次,他们走到非常近的地方,有一两次近得我几乎可以碰到他们,可是不知怎样地没有发现我……我翻山越岭,连夜赶路,我没有鞋,我的脚损伤得很厉害。路上我遇到一个农民,他同我交了朋友,给我地方住,又领我到了下一乡。我身边有七块钱,买了双鞋丶一把伞和一些吃的。当我最後安全地走到农民赤卫队那里的时候,我的口袋里只剩下两个铜板了。」

毛泽东洋洋得意地向美国记者斯诺讲述死里逃生的故事,斯诺忠实地记载这个传奇故事。不是在中国的文化背景下长大的斯诺,不会明白毛没有说出来的话:「大难不死,天命所归。」其实,历史充满偶然因素,如果哪一天民团再度将毛泽东捕获并就地处死,未来中国的走向会不会截然不同呢?或者,历史会选中另外一个类似毛泽东的人物出来收拾残局?

中国共产党是因为向往共产主义的理想才成立的,可是随着毛泽东的崛起,这个理想沦为陪衬,暴力革命和权力斗争成为其宗旨。正如学者韦政通所论:「暴力革命是敌我之争丶生死之斗,不是你死,就是我亡,在这样的过程中,原始的人道关怀,恐已消失得无影无踪……当尚未获得权力时,必须不择手段地抢夺权力,有了权力为了巩固权力,就只有不断扩大权力,这就不可避免地陷入夺权丶固权永无止境的恶性循环之中,消耗了无从估计的物质和精神的能量,直接受害者是万万千千无辜的人民。」

一九二七年,毛在湖南和江西的一些乡村利用地痞流氓杀戮地主乡绅。一九四O年代,毛将这套做法普及到「解放区」乃至全中国。等到作为「阶级敌人」的「地富反坏右」被消灭殆尽,到了一九五O年代末丶一九六O年代初,此前扬眉吐气的「贫下中农」的厄运便来临了——毛故意制造的大饥荒,导致至少三千多万农民被活活饿死。

来源:民报