2018-01-03 安宕宕 青年电影手册

影史100佳青春电影

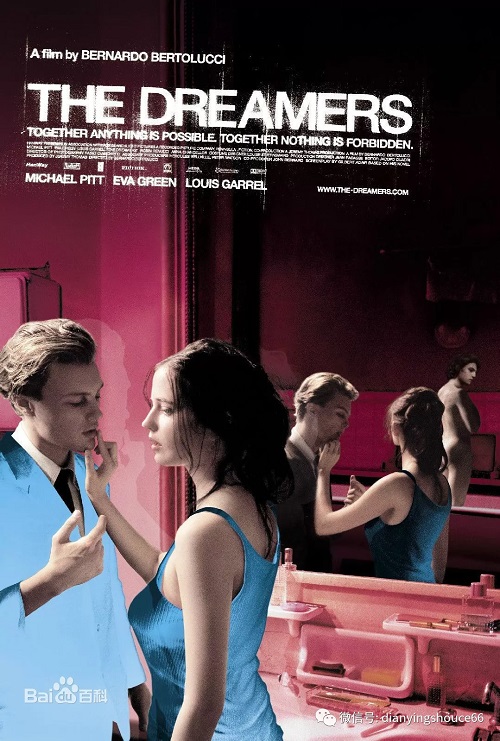

60.《戏梦巴黎》

(2003,法国)

编剧:吉尔伯特·阿代尔

导演:贝纳尔多·贝托鲁奇

主演:迈克尔·皮特、路易斯·加瑞尔、伊娃·格林

故事:

1968年美国文艺青年马修到巴黎求学,与当地一对姐弟伊莎贝尔和里奥成为好友,三个青年趁父母出行1个月的时间,在里奥家中过上了醉生梦死的生活,他们沉浸在电影和艺术的世界不能自拔,一边谈论着电影、摇滚乐和政治观,一边体验着灵与肉的交媾。而马修与里奥观点不同。青春期的马修与伊莎贝尔初尝禁果,并试图教女方如何恋爱,但伊莎贝尔却同弟弟如连体婴儿一样难舍难分。某日三人拥抱着睡去,被远行回家的父母看见,醒来后的伊莎贝尔试图自杀,这时窗户突然被打破,他们加入学生游行的队伍。此时的马修离开伊莎贝尔姐弟,与激进的游行青年人背道而驰…

影评:

贝托鲁奇对待存在主义的态度是暧昧的,《戏梦巴黎》应该承担一些批判功能。

60年代的文艺思潮在世界风起云涌,法国新浪潮主义、存在主义、共产主义、“垮掉的一代”等风暴席卷全球,欧洲则是风暴的中心。某种程度上,《戏梦巴黎》描摹出了同时代的“垮掉派”青年放荡不羁的颓废状态。导演借美国青年马修作为纪录者和介入者,去身临其境地感受这场文艺风暴的中心,巴黎。他与伊莎贝尔姐弟关系密切,他们共度了“1968学运”前夕的一段时光,更为生动地再现了巴黎左翼青年的精神状态——这是青年一代最后的癫狂时刻。

可以说,《戏梦巴黎》的中文译名颇为贴切,这是波西米亚青年的一场“诞妄之梦”,而英文原名《The Dreamers》 直译为“做梦的人”,似乎做了不动声色的揶揄,与拉康的“镜像阶段”中的婴儿照镜子一般,不识镜中人,此时他们的“自我”意识尚未确立,这对巴黎左翼青年刻意营造的戏梦生活,便是他们的“镜像”.

贝托鲁奇的叙事方式与当下的艺术思潮暗暗相合,他用“波普式”的拼贴法将文艺青年中最具代表性的标签做了一场拼凑,也正因此,整部影片几乎穷尽了诸如卓别林、基顿、特吕弗、戈达尔、吉米·亨德里克斯、嘉宝等20世纪以来最迷人的艺术家,故此片的追捧者更偏爱从中寻找大师的蛛丝马迹。套用当时较为时髦的《电影手册》派语境,《戏梦巴黎》是“左翼波普版”的《朱尔与吉姆》。

影片的叙事重心落在三个青年身上,集中呈现出伊莎贝尔和弟弟里奥的“未成年时期”,他们如同连体婴一般,趁爸妈不在家,邀请马修加入这场艺术梦境,仅仅一个月,就把整个家折腾的天翻地覆,其行为包含着当时最流行的文艺符号,烟、酒、性爱、摇滚与革命,他们进行着步入成年社会前的“最后癫狂”。无论出于被迫或自愿,理性的马修半推半就地卷入这场青春的“戏梦游戏”中,一样难以抽离,干脆半梦半醒。他在跨越通往成年世界的一道坎,试图指引伊莎贝尔学会恋爱和成长,然而在这场游戏之外他同样难以抽身: 家中充斥着颓废的“梦中呓语”,门外却是激进的学生运动。

尽管里奥与父亲政见不合,而他作为这场戏梦游戏的物质支撑者显得颇为弱势。父亲的身份是位诗人,这位过去时代的文化精英,如今已不具备任何话语权,某种程度上,父亲的保持沉默,是否是对新兴左翼青年的纵容?而这个巴黎中产阶级的家庭故事,似乎也重新审视了1968年的社会文化景观。

正因此,贝托鲁奇才能脱离某种地域性成为世界级导演。回顾他的电影生涯,他总是站在普世价值的立场上创作,充满以家庭为外壳的浪漫情节,亦不乏心理批判的内核,并习惯把故事放置在更大的时代背景中,无论是《巴黎最后的探戈》、《末代皇帝》、还是早期作品《革命前夕》,贝托鲁奇总试图描述政治与人类心理状态之间千丝万缕的关联,是继费里尼后,意大利最具影响力的“内心现实主义”大师。

《戏梦巴黎》就是包裹着艺术外壳的一场春梦。最后,三个青年紧紧拥抱在一起慰藉艺术的灵魂,自认为彼此相爱便可抗拒成长永葆青春,却不知此刻窗外的世界早已大乱,激进与暴力正如火如荼,而他们这个精神乌托邦,或者正是滋生激进思想的温床。

作者:安宕宕,撰稿人,自媒体“开麦啦”主编。钟爱邵氏电影。