2018-04-22 小戎在望 不知君子于役

弱冠出游

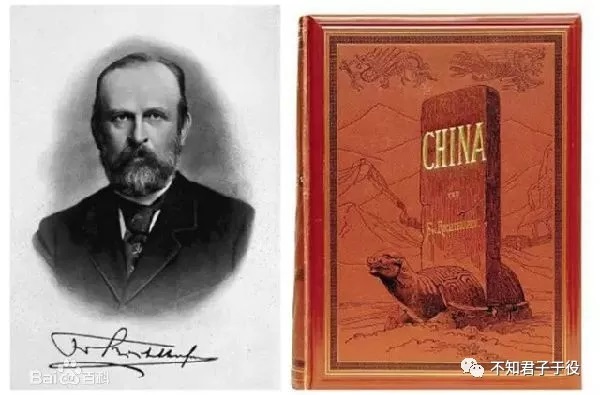

(李希霍芬和他的著作)

那笔钱后来赫定再赴波斯时,还给了哈桑。

赫定回国继续他的学业,先后在赫赫有名的乌普萨拉大学、柏林大学、斯德哥尔摩高等学校(今天斯德哥尔摩大学的前身,以东方语言学研究著称于世)攻读地理及地质学。在柏林大学就读期间,他的老师是当时世界上最权威的亚洲地理专家——李希霍芬教授。李希霍芬一生致力于亚洲地理研究,大部分时光在中国度过,也是第一位探索中国和东亚地理和地质的学者,他为勘探中国付出了半生心血,并取得了巨大成就。可惜,当他在世的时候,中国人,即便是这个国家里眼光最开阔的人,也意识不到他对中国所作出的巨大贡献。因为当时的中国人根本没有要详尽了解自己国土的意识,更不知所谓科学考察、勘探为何物。哪怕时至今日,对中国人而言,李希霍芬这个名字仍然非常陌生,只有少数从事地理或地质方面研究的人闻其大名。

李希霍芬完全谈不上家喻户晓,他所提出的“丝绸之路”一词,在中国却妇孺皆知。李希霍芬教授把他所提出的一条连接洛阳与撒马尔罕(今乌兹别克斯坦境内,古代曾是波斯帝国的繁华都城)的古代商路,称为“丝绸之路”。今天对“丝绸之路”的定义有诸多说法,早已远远超出了李希霍芬教授的定义,不过这条早已被中国人遗忘的古道,千百年后又重新大红大紫,李希霍芬教授功不可没。

一八九九年,瑞典斯德哥尔摩举办东方学者大会,好大喜功的波斯皇帝纳塞尔丁派遣四位学者全来参会,但更重要的不是参会,而是为了向瑞典国王奥斯卡二世赠发勋章。这位皇帝虽然象大清皇帝一样即将面临革命,却也同样象大清皇帝一样沉醉在“天朝上国”一类的大梦中不愿醒来。他们也许知道自己在战场上根本不是欧洲人的对手,却仍然自以为是地认为自己要比欧洲列国高出一等,他们想入非非的依据就是:我祖上风光的时候,你们的祖上还打赤脚呢。虽说波斯皇帝此举不过是想要显示显示,不过作为国礼,瑞典国王也需要有来有往,奥斯卡二世在国际国内皆有贤德之名,他有多句名言流传后世,譬如:“我宁愿因吝啬而供人民笑话,也不能因奢侈而令人民哭泣。”和东方宫廷里那些不问人民疾苦、不知人间风物的皇帝相比,瑞典国王行事风格简洁、高效而务实,他们知道在斯德哥尔摩有一位大学生,曾经孤身游历过波斯并通晓当地语言。回访波斯的特使团很快成立,斯文.赫定被任命为特使团通译。

特使团取道土耳其前往波斯,顺便拜会土耳其宫廷。见识了一番奥斯曼帝国苏丹的宫廷排场之后,接下来波斯皇帝的排场更加令人瞠目结舌。可惜赫定未能见识到大清皇帝的排场,所谓“一丛深色花,十户中人赋”,这三大帝国都在不久后相继灭亡,古老专制王朝下的臣民们正在觉醒,人民开始明白:在祖先重复了几千年的生活方式之外,还有一个更加广阔、缤纷的世界正在等待。一八九零年六月三日,特使团结束在波斯的访问返回瑞典,斯文.赫定独自留下,他又在雄着心,要策划一次经过历史名城布哈拉和撒马尔罕,直到中国边境的旅行。那需要穿越崇山峻岭、广阔的草原和无尽黄沙,跋涉数千公里。在此之前,纳塞尔丁皇帝邀请赫定随行到山区避暑,皇帝每年盛夏时节都住在帝国东北部的山区,受邀随行是皇恩浩荡、臣子之福,这个受邀行列中也有少数欧洲人,除了赫定之外,其他两位都是为皇帝服务的欧洲医生。

这次侍驾最大的收获是满满一袋波斯金币,皇家的排场我们难以想象,让随行外国客人手紧的话,岂不是要大大折了帝国和皇家的脸面。这算是皇帝给的“出差补贴”么?大君庞大的队伍有一千两百人:皇族、大臣、仆役、卫队、嫔妃、太监、宫女、侏儒……,两千匹牲口。每天先头部队早早在预定地点扎下营盘,有三百多顶帐篷,营盘布局方式居然和古希腊历史学家色诺芬所记载的两千五百年前波斯开国皇帝居鲁士大帝的营盘一模一样。令人不由得感叹居鲁士的才干,更要感叹这专制帝国的固步自封到了何种顽固的地步。

给纳塞尔丁当伴游,优哉游哉度过夏天,九月九日,象一个迫不及待奔出家门的孩子,赫定出了德黑兰,一路中国边境进发。白天风尘仆仆,往往孤身一人;夜间则尽量找些破庙、废墟、弃宅一类无主之所过夜。无论路遇上名胜古迹,或是黑窑一样的鸦片烟馆,他都饶有兴致。布哈拉和撒马尔罕,地理位置相去不远,有“亚洲的罗马”和“城市之珠”的美誉,曾被波斯史上最伟大的抒情诗人哈飞兹,用来与绝代佳丽的双眸互为比喻,这里曾经是亚洲最繁华的温柔乡,但在大草原上游牧民族一波接一波地带来战火之后,如今已黯然失色。就象中国的长安和洛阳这对姊妹古都,都曾是世界级的名城,同样一次次毁于战火,早已不复当年之光。

当时俄国势力已经在中亚大幅推进,从里海东岸到中国河西走廊这片被称为“突厥斯坦”的广阔大草原上,不停地有游牧部族崛起,威胁着南方农耕民族的安全,几千年来,波斯和中国尝尽他们的苦头。在突厥斯坦四周曾经出现过好几个由农耕民族建立的大帝国:波斯、阿拉伯、中国、奥斯曼土耳其,这些大帝国无论如何繁荣,在游牧民族的不断攻势下都唯有苦苦支撑。他们的国家想要安定唯有寄希望于游牧民族自己内部四分五裂,一旦游牧民族结成一体,便将以摧枯拉朽之势毁灭这些庞大帝国。

但是,在一带附近,有一个紧随欧洲近代文明步伐的国家出现了。沙皇俄国在欧洲大国面前是一个落伍者,但在亚洲这些停滞不前的古老民族面前,却像一列遥遥领先的火车,在草原上由骡马牲口组成的浩荡队伍面前傲慢地昂首奔驰。十九世纪后半叶,俄军以一当十,凭借压倒性的软硬实力优势进军突厥斯坦。原本称霸这一带的土库曼人兵败如山倒,从此一蹶不振,突厥斯坦的西半部很快被纳入沙俄版图。在赫定在波斯旅行的时代,波斯人对俄国人的进兵普遍还持欢迎态度。他们前不久还在土库曼人的不断侵扰下不得安宁。土库曼人的入侵不仅四处烧杀、洗劫财物,还掳走波斯人做奴隶,虽然已经到了十九世纪晚期,入侵的目的和方式,都依然和史书中记载的那些古代游牧民族对农耕民族的入侵一模一样。俄军打垮土库曼人解放被俘的波斯奴隶,让波斯人对俄国充满感戴之情。由于波斯皇帝无力保障人民的安全,一八六五年,当地埃米尔向俄国寻求军事保护。虽然这一地区名义上仍然是波斯皇帝的臣属,但俄国人才是真正掌权的一方。后来,两大波斯名都终被苏联吞并。

西突厥斯坦最终被苏联生搬硬套,拆得七零八落,苏联解体之后,今天中亚小国林立,苏联人武断而蛮横地将此地硬生生编出很多不同民族,实际上,这些生活在中亚地区的所谓“民族”,包括中国境内的维吾尔人,他们之间最大的差别就是他们的名称。无论在语言、宗教、文化、生活习惯等各个方面,他们的区别都非常之小。比方说,哈萨克人(意为“避难者”)和吉尔吉斯人(意为“草原牧民”),原本就是对同一群人的两种不同称呼,但苏联当局不知是何原因,是出于政治需要?还是他们妄自尊大的真理在握心态作祟?总之硬生生将人家拆分成两个国家和两个民族。

赫定自驾一辆三驾马车出了撒马尔罕(自驾游?),越是向前,就越发远离繁华。他的目的地是要走到中国境内,因为东突厥斯坦(当时也称“中属突厥斯坦”,与“俄属突厥斯坦”相对,大约包括今天中国新疆和被俄国侵吞掉的那部分中亚土地),黄沙连接着雪山的亚洲腹地,仍然是地理学和地质学意义上未经勘探的处女地。赫定瞄准中国境内进发,打探地貌路况、风土人情、政治格局,雄心勃勃地为将来进入这里开展科考探险铺路。一路上的俄国文武官员们不仅对他友善相待,而且非常务实地为他提供各种便利并提出许多有益经验,俄国人会送给他地图、介绍信等物,而亚洲的高官富贾们则只知摆排场以示未曾折了待客之道。俄国人对旅行中的大学生怀有由衷的喜爱和尊敬,也知道该如何去帮助他,这是当时亚洲人无法触及心态,亚洲人最多只会把赫定当成一个异国客人,对他为何要旅行及意义之所在一无所知。俄国人为何能在亚洲所向披靡,并不难理解。十一月底,赫定来到俄属突厥斯坦边境城市奥什(今吉尔吉斯斯坦),他向当地俄国上校表明计划,要翻越天山,到中国境内的喀什去。奥什和喀什是隔着天山东西相望的两座城市,一条险峻的隘道将两座城市连接起来,是连接东西突厥斯坦的重要商道。上校告诉他:冬季来临,天山上暴风雪肆虐,去往喀什的最后一支商队已经离开,除了山区的吉尔吉斯人,无人敢在这个季节翻越天山。但赫定决心已定,好不容易才来到中国边境,定要到中国那边去走一遭,方才不虚此行。在上校的帮助下,他雇佣了三名吉尔吉斯随从,备足粮草、牲口、御寒之物,向天山进发。白天与暴风雪缠斗,夜间则投宿在吉尔吉斯人的毡房里。感谢吉尔吉斯人热情好客的天性,一路上只要是有吉尔吉斯人的地方,就总是能受到欢迎和招待,路途虽然艰难,却未遭遇多少惊险,来到属于中国的关口乌鲁格察。中国军官当天夜来前来拜访,并送山一头羊当见面礼。这是赫定第一次和中国打交道,他的一生都将和这个国家紧密地连结在一起,比起一路上的俄国官员,中国统领柯安虽未帮上什么忙,倒也还算未曾失了东道。

经过半个月跋涉,赫定一行来到喀什,这里虽是中国境内,但最有权势的人是俄国领事佩德罗夫斯基。为何会造成如此情势,还需回顾一番新疆历史。

清初,这里被几个蒙古部落瓜分,十七世纪后期,以伊犁为根基的准噶尔部首领噶尔丹逐渐吞并其他各部,在中亚地区做大,这种兴起每一次都伴随着血腥的杀戮和劫掠。中国方面,康熙皇帝诛杀权臣,夺回权力。噶尔丹和康熙系同一类人物,他们野心勃勃、权欲旺盛不容他人分享,又才略过人。两位帝王之资的人生在同一时代,所控制的地区又相互威胁着对方的权势,战争在所难免。康熙皇帝也许在行军阵仗方面不如噶尔丹,但他从汉人处学会的“韬略”更胜一筹,他使蒙古各部的王公们明白一个道理:继续任由噶尔丹做大,则他必将吞并你们的土地,灭绝你们的亲族,奴役你们的妻女。归附清朝皇帝则可以保住这些。噶尔丹自恃武力,但战争爆发后才发现自己孤立无援,草原上的观望势力全都倒向清朝皇帝一边,噶尔丹兵败,准噶尔部蒙古人遭清兵屠杀,暂时沉寂下去。

十八世纪,准噶尔蒙古人又多次卷土重来,向清朝复仇,兵势之盛,甚至曾经一度攻克拉萨。双方的血腥仇杀步步升级,直至十八世纪中叶乾隆年间,准噶尔蒙古人内讧,清兵乘势长驱直入,所到之处人头落地,准噶尔蒙古人被屠杀殆尽,整个部族被从人类历史上抹去。准噶尔草原变成一大片无人区,使哈萨克人得以向东迁徙至伊犁,填补这里的人口空白。到了十九世纪,清庭腐败日甚,长毛和捻子起事作乱,满蒙八旗已经早已不复当年战力,大清江山摇摇欲坠,只有借重汉人的力量来为自己续命。曾国藩、李鸿章为代表的汉人士人率领的乡勇,取代满蒙八旗成为清朝的主要军力,汉人进入王朝的权力中枢,成为左右国家命运的决定性力量。一八六四年,陕甘回变,由于四境兵力大多被调去扑灭江淮和中原的乱事,清庭根本无力应对回变。只好大肆采取招抚之计,无论多么穷凶极恶的匪徒,只需“乞抚”,马上摇身一变成为朝廷命官。正所谓:“想当官,杀人放火受招安”。因为后顾无忧,这政策实际上是在纵容和鼓励匪徒们更加肆无忌惮。在新疆,原本就非常薄弱的军政力量被调入陕甘应付回变,新疆已经处于被清庭放弃的地位,各路土豪们既不服形同虚设的清廷,又互不买账,相互攻伐纷争不断。一八六五年,清庭任命喀什伯克思的克总理新疆事务。“伯克”的意思是地方酋长,根据实际控制范围可大可小,有的控制一大片,有的只控制个小村子。但出了喀什,就再也无人买他的帐。思的克读书人出身,他想了个很书呆子气得办法:从邻国浩罕汗国(中亚地区的一个突厥政权,国土包括今天塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦及哈萨克斯坦的一部分)迎接“圣裔”布鲁苏克前往喀什称王,通过宗教法统方式使周围诸侯臣服。浩罕国埃米尔派亲信阿古柏率军护送圣裔前来。阿古柏来到喀什,见思的克不在城中,当机立断发动兵变,夺取喀什,然后又以议和为名诱杀思的克,收编其旧部。思的克本是读书人,乱世之中扔掉经卷想要问鼎政事,弄巧不成反害了自己性命,本不足挂齿,但其引狼入室却史留恶名。一八六七年,阿古柏的母国浩罕汗国破亡,残余势力进入新疆投靠阿古柏,令阿古柏声势大振,称霸南疆,他废掉傀儡布鲁苏克,建立“洪福汗国”,自封可汗。一八七零年,被左宗棠击败的陕甘回变匪帮白彦虎部逃进新疆,与阿古柏合流,贼势越发汹涌。贼军很快攻占北疆,俄国也乘火打劫,出兵占领伊犁,至此清廷势力已基本从新疆退出。阿古柏一边以严苛的伊斯兰教教法迫害宗教异己,一边纵兵殃民横征暴敛,无论政敌还是人民都苦不堪言。一八七五年,陕甘总督左宗棠平定回变,率军挺进东突厥斯坦平叛。此时的清军早非康乾时期的满洲八旗,而是两湖、四川、贵州一带的汉人团练乡勇。左宗棠带来了对付流寇的新战术:不追求一举击溃,亦不四面追剿,而是逐步占据战略要点,把流寇的活动区域分割成小块,待其无法四处流窜再各个击破。缓进急战,先巩固民心,再谋破敌之策。与过去数百年来在这里横行的各路兵匪相比,不抓兵抢粮的汉人乡勇军俨然一派“王师”气象。当地人很快倒向左宗棠率领的中国军队,阿古柏前线节节败退,后院众叛亲离。不到一年,北疆收复;再一年,阿古柏酒后猝死(有说自杀、有说中毒、有说死于醉酒殴斗)。他的儿子胡达继位,更加不是左宗棠对手;一八七八年,胡达和白彦虎收拾残部,放弃喀什逃入西突厥斯坦,向俄国人缴械投降,被安置在今天的哈萨克斯坦境内。今天哈萨克斯坦仍有一支讲陕甘方言,过大年贴对子、包饺子的“东干人”,即其后裔。

对新疆当地人(一九三一年民国政府统一称谓为“维吾尔”人)而言,整个清朝以来二、三百年间,都是不停地有外来政权在自己的土地相互争斗,动辄血流成河。无论谁胜谁败,都是由当地原住民来为这些争斗买单。他们几乎没有享受过几年的安宁日子,没有遇上过一个负责任、值得信赖的政权。

一八八一年,清军陈兵伊犁,与俄军对峙,最后经过谈判,以领事权和对蒙、疆俄商免税为条件,换来俄军撤出伊犁,至此,新疆全境收复。在凡涉及到俄国人的事务上,俄国领事的权力凌驾于中国地方官之上。因此在一八九零年来到喀什时,斯文.赫定看到了俄国领事是当地最有权势者的情景。

赫定受到了俄国的东突厥斯坦总领事、当地人称为“新察合台汗”的佩德罗夫斯基的欢迎,便在佩德罗夫斯基家里住下,从此各地俄国领事馆成了他在中国的“娘家”。在喀什,除了俄国还有英国人的势力,他遇上了与他年纪相仿的二十四岁英国探险家杨赫斯本上尉,两位雄心勃勃的年轻人在这里聚首,一文一武各怀抱负。杨赫斯本后来开拓了一条从印度进入西藏的道路,在这之前,欧洲人想进西藏只有走新疆。他率军攻入拉萨,逼迫西藏政府签订《英藏条约》,使西藏门户向英国人敞开。功成名就之后,杨赫斯本又改行登山,组织登山队多次尝试登顶珠穆朗玛峰。晚年的杨赫斯本完全沉浸于藏学之中,征服者反过来成为了被征服的对象,余生都倾注在研究、推广藏学的事业中。而赫定则终其一生都在以学者身份进行着他的探险。他在探索西藏的竞赛中输给了杨赫斯本,于是将毕生的精力都倾注到中亚的荒漠中。阻碍这位学者的不是雪山和荒野,而是政治局势,西藏本该敞开胸怀欢迎赫定一类的人,但关上大门之后等来的是杨赫斯本和他率领的扛枪大兵,每念及此,不由叹息。

杨赫斯本的随员中有一名在中国南京出生的英国人麦锡尼,其家族可谓是“中国通世家”,祖上可以追溯到率团访华,因不愿对乾隆皇帝行三拜九叩之礼而失败的马噶尔尼。麦锡尼的中国名字叫马继业,由于俄国方面阻挠,英国未能在东突厥斯坦建立起和俄国相等的领事权力,马继业作为制衡俄国势力的一位重要派员,头衔一直是“英国驻克什米尔对华事务代表”,直到后来的一九零八年,英国才获得领事权,马继业正式获得领事头衔。

俄国领事馆供驻扎有四十五名哥萨克兵和两名军官,正好有三名哥萨克兵服完兵役,退伍返回故乡纳林斯克(今吉尔吉斯斯坦境内),赫定遂与他们结伴同行。过纳林斯克又独自骑马奔波近两千公里,折回撒马尔罕。路上有惊无险,除了一次翻车摔进冰河里,差点折舍了小命之外,倒也玩得尽兴。布哈拉汗国的埃米尔:艾哈德,在撒马尔罕附近的城堡里摆下盛大排场宴请赫定。这场宴会,居然和五百年前一位访问撒马尔罕的西班牙使节所记载的毫无差别。表面看起来停滞不前的古老东方正在孕育着一场要将这些古老国家带入人类现代生活的伟大革命。革命的大幕就要拉开,它何时才算得上是完成使命而退潮落幕,却仍教人陷入深深的沉思。

然后赫定辞别突厥斯坦,取道俄罗斯返回瑞典。

微信扫一扫

关注该公众号