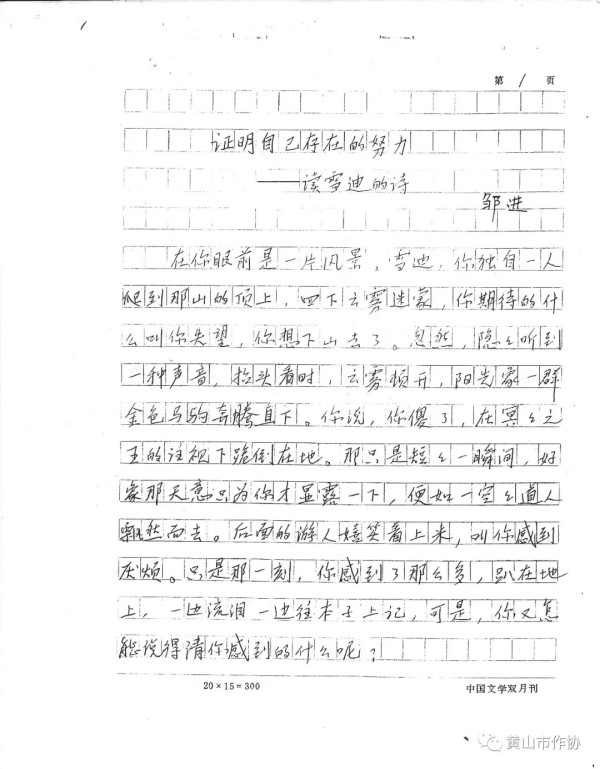

——读雪迪的诗

邹进 | 原《中国文学》双月刊编辑

在你眼前是一片风景。雪迪,你独自一人爬到那山的顶上,四下云雾迷蒙,你期待的什么叫你失望,你想下山去了。忽然,隐隐听到一种声音,抬头看时,云雾顿开,阳光像一群金色马驹奔腾直下。你说,你傻了,在冥冥之王的注视下跪倒在地。那只是短短一瞬间,好像那天意只为你才显露一下,便如一空空道人飘然而去。后面的游人嬉笑着上来,叫你感到厌烦。只是那一刻,你感到了那么多,趴在地上,一边流泪一边往本子上记,可是,你又怎能说得清你感到的什么呢?

在人的内在生命中,有着某些真实的、极为复杂的生命感受。它们非语言所能表达又非表达不可。夜空上的星星闪闪烁烁,森林里的灯光明明灭灭,它们毫无规律地流动,相互交织在一起,不断爆发冲突,又化为一片宁静。他们像影子,“歪着一只眼,咧着嘴,冷笑着跟在后面”,“他随距离的变化而减小,它恐怖的内在力量随着时间的变化呈现出来……从各个方向阴森森地盯着我”。(雪迪《影子》)它们又像声音,“以一种始终不变难以明了的语言和你说话”。(雪迪《偕同世间温柔的人们》)这一切无法说清楚,我们语言贫困,而丰富的词汇也无能为力。当我们描述某种感受的时候,不是词不搭意,就是过于夸张,常常感到,说了许多废话,我们都疲倦了,可想说的,总也说不出来。这时候,我们才想到诗,只有诗能够解脱我们的困惑和苦闷,能够使我们领悟到自身的情绪和感觉。诗在本质上是某种被领悟的东西。在直觉中直接沟通脑海中纷乱的秩序和短暂的颤动,带来某种强烈的感受,在这瞬间,使我们体内各种纷乱芜杂、躁动不安的知觉陡然清醒。诗人用语言创造了一种幻想,一个虚幻生活的片段。这虚幻的经验,似乎我曾经历过,那里的东西我曾抚摸过,那种种声音我也曾聆听过。这又确是纯粹的幻想,是在某种形式中呈现给我们的。雪迪的诗给我的感觉,就像一只麋鹿被一头豹子扑倒,又奇迹般地争脱出来给我带来的感觉一样,它真实地把握了生命的运动,伴随着情感产生、起伏和消失的过程。我不时自言自语说:“这是一首好诗呢!”并不是说我认定他写的什么,只是感受到他写了什么。追究诗人在试图说什么或诗人想使我们从中感觉到什么有什么意义呢?一个哲学系的学生或一个广告设计师都能做到。所以,我们回过头来,只能从这里开始:诗人创造了什么?他是如何创造的?

雪迪是个诗人,首先是说它具有诗人的思维方式。诗人的思维是对形象的感知,这种知觉由或多或少的一层具有社会来源的表象包围着。在诗人那里,复杂表象是一种不分化的东西,就像在原始人那里,自然现象或纯物理现象是没有的,如流着的水,刮着的风,下着的雨,声音,颜色,气味,与他们自身的知觉都有某种同构关系,他们在自然的序列之中。原始人根本不需要去寻找解释,因为这种解释已经包含在他们集体表象的神秘因素之中了。这种思维方式跟诗人的思维方式何其相似,不是说要诗人摹仿原始人那样思维,而是他自身具有的一种思维方式。比如,雪迪诗中有这样的句子:“我坐在一把古铜色的椅子里/听远处的庭园里草根吵闹的声音/听一滴水慢慢渗进一块石头/一只鸟,在远远的/我的思绪中/啼叫”(《我的家》)我们不会以为,庭园里的草根,一滴水,一块石头及那一只鸟,还是自然中的客观景物,也不要以为,这些景物有什么象征含义,如象征派诗那样,为思想寻找客观对应物。我们面临着经验的虚幻秩序,对它的解释只能包含在被组成、被赋予特点的范围之中,它的关联也仅仅是在作品虚幻的世界里呈现的那种关联,它已经超出了词语所暗示的情感而另具情感。我们可能感到了某种生命的活动或自然的固执力量,诗人离开自己的位置,进入自然的序列,那只啼叫的鸟,不是可以想到就是诗人自己、在“远远的”某个地方呼唤。

具有这种思维的人,才有可能成为诗人。他能以另外一种眼光看世界,他看到的世界跟普通人开始就不一样。我们说,原始人用与我们相同的眼睛看世界,但是用与我们不同的意象来感知。可我们总是用现代人的意识去理解原始人,就像不懂诗的人要理解诗人一样困难。比如说,这样提出问题:原始人的意识对于这种或那种自然现象如何解释?这就如质问:这首诗说明了什么?这种提法的前提就是现代人或普通人要求原始人或诗人要用他们一样的意识感知现象。诗人和普通人本质的不同,在于各自思维方式不同。普通人具有一种思维,要求他们把握事物的因果关系,达到阐释的目的,不论演绎还是经验的分类,正确的结论只有一个。诗人具有另一种思维,通过对形象的感知,转化为某种具有表现力的形式,从而把握某种生命状态。这里,感觉的差别,注定了这种感觉的转化过程人人各异。普通人发现了一个真实的世界,诗人创造出无数个具有真实性的虚幻世界、内心的世界。

许多人希望所有的美只有一种形式,以便他们一览无余。恰恰相反,表现是个性化的,诗人选择一个词,一个句式,就带上了他的个性,就赋予了这个词,这个句式最大的想象力。诗人必须具有排斥他人的能力。美是互相排斥的,依照物性,各种美势难两立,春夏秋冬,天地日月,各有各的好处。作为一种限定的美是不可交换的,一种美越完善,它排斥其余一切的美就越彻底,诗人和他的诗仅仅凭着这种限定性而存在。这种限定性越明确,越不含糊,诗人和他的作品就越呈现出伟大的品质。而放弃这种限定性,就只能去认同别人,就不再有诗人的存在。雪迪的感觉是很独特的,我读他的时候,不时听见自己心里“呀!呀!”的惊叹声,如同一片阴影,一点光亮,一次寂静的闪耀。比如他写对母亲的感情:“你的手如同一股河水/早已离去的母亲在对岸的丛林中/数着被天空洗亮的石头。(《另一种温情》)再看他那首《长满蘑菇的河》:

那条河上长满了蘑菇

真的,妈妈。那条有你的手穿过的河

我的往事缓缓流动,那个穿着红衣袄的孩子,露出白天的皮肤。提着微笑的

篮子在你的水面摘采磨菇

不要到深林的幽暗的忧伤里去,妈妈。

这绝对属于雪迪自己的感觉,不是被说明的,而是被想象出来的;不是被描述的,而是被表现出来的。表现情感的语言,不包括事物本身的说明,语言在这里被淡化了,只是结构中的材料,就像雕塑家手中的粘土。如果说语言在这里还有它的意义,那也不是语义的概念,而是像雕塑家手中的黏土所包含的意义,是诗人赋予它的某种想象的特质,从落笔的第一个字就是这样。这些文字构成了往事的一个虚幻的片段,我们在这里所理解的就不仅仅是诗人对母亲的怀想,还有那多少次伤逝,或预感到在将来的一次悲剧。它触发了我们心中最隐秘、最陌生的一个角落,那里冰雪覆盖,黑暗如同深渊。就在那瞬间,冰缝里伸出一只崭新的玫瑰,采蘑菇的孩子从林中的小木屋里走出来,一路拾起阳光的碎片,惊愕使我们难以置信。

说雪迪是个诗人,还有重要一点,他能够把感觉直接转化为形式。诗人思维的特点,决定诗只能是一种表现形式。诗人遇到另一个基本问题,就是如何捕捉、占有和把握情感,从而使情感内容不需要用概念的方式变可理解。诗人通过创造某种客观对象可以做到这点,即形式中呈现出被创造的经验幻想。在那里,我们所寻找的情感如此鲜明地体现着,我们被它吸引,被它抚摸,被它撞击,被它刺伤,又去吸引它,抚摸它,撞击它,刺伤它,每一个人都不能不全神贯注地经历一番对这种情感的无意识感受。这形式有着意味,有着感觉,恰恰就是生命自身的形式,就像生命被感觉和被直接了解了一样。“你是一个优美的伤口/你是黄昏里的钟/敲响我们的身体/凝集在往日里的血/穿透疼痛回来。” 这是《云》的第一节。我们看到,开始诗人就斩断了与现实的联系,建立了一种虚幻的秩序,这秩序之上呈现着鲜明的印象。一个优美的伤口,一只敲响的钟,如果哪个人脱口说出“噢,那是比喻嘛”,只能说他缺乏基本的感受力。诗人带我们走进虚幻的经验之中,于是,我们的身体在钟声里发出回响,此时晚霞如血,提醒了那一次疼痛的记忆,那记忆绵延至今。心中的那个伤口有如云层的裂隙,既使我们感到疼痛,看上去却优美灿烂。这是一次生命的体验,被体验到的生命的诸种知觉、痛苦、忧伤和安慰,如此鲜明地浮现出来。自然,这种理解只能包含在形式之中,它们的关联也只是形式的结构所呈现的关联,这种关联中还会隐藏着另外一些读者,还会产生一次次新的领悟。

雪迪在一篇谈诗的短文中说:“诗首先重要的是文字,文字以鲜明的第一印象,第一感觉进入读者的眼睛。”又说:“恰到好处的文字连接会传达一种奇异的感觉,这是诗的本质。”我想这里说的文字,可以理解为形式。直觉–表现–形式,是诗的创造的基本过程。艺术直觉是针对每个有表现力的形式的直接把握或顿悟。雪迪对这点毫不含糊,他以为,诗的表现力“更多的来自于暗示和心灵靠近文字时所产生的各种联想和启发”。《蚴》这首诗(诗歌请查阅6月29日《名家》专栏),意象繁多、复杂,诗人也能很好地把握。水,母亲,伤口,小小飞虫,八只金色的马驹,孩子……被组成感情的系列,而那颗灿烂之心,生命的河流,凝集在每一个字上,贯穿每一行诗中。若不是篇幅所限,我真想和你们一起,好好体会一下这首诗。你们好好读吧!诗人完成了一个独立的形式,其中每一种因素都有机地关联着,不管它们显得何等的变幻莫测,支离破碎,那种支离破碎和变幻莫测却造成了一种整体效果。宁静,紧张,伤心,疼痛,使诗人才思突现,悟察顿生。

可以这样说,成其诗人的人,不是由于他自己的情感,而在于它具有对情感形式的直觉,并且能够将直觉直接转化为某种表现形式。作品中的情感是无法说明的,只能表露,这种表露包含在形式之中。这样,对形式的感知过程,同时就是对这种情感的感知过程。任何事物激励了我们的时候,如果我们能够直接地感觉到情感的形式,我们就是纯粹的诗人了。而任何一首诗放在面前,如果首先触动我们的,不是它的外在形式(文字、句法、修辞),而是形式所呈现出的虚幻对象,无疑它是一首纯诗。

诗把形式赋予人类,每个诗读者要时刻意识到这种至高无上的统一,它使人们去想象,去领悟自然和人自身种种无法想象、无法领悟的东西,生命的全部含义都体现在这形式之中。不再如当初浑浊一团,它们无比鲜明地体现着。这时候,我们看到,形式和我们的生命意识原来是不分离的。诗–情感的形式或是能将内在情感系统地呈现出来以供我们理解的形式,就是生命的形式。这种基本的生命形式恰恰是人类精神活动和情感活动的深层心理结构。一天,雪迪,小霍,王晓在我家喝酒,好痛快!争论起来也就没完没了。雪迪说:“我喜欢凡高的画,不见得他的技巧比别的大家高超多少,他画的是生命,那是生命,作为生命形式存在的!无数纯洁的心灵为了证明自己的存在,不知疲倦的努力着,雪迪,你正是其中一个。一次直接审美经验带来的兴奋,与一次失败的体验一样多,你的困惑、苦恼、喜悦都由来于斯。为了向纯诗接近,你仍旧继续下去,寻求尽可能的表现方法,你说你会一次又一次撕扯你原有观念,让它们在硕大的纸张上留下泥污和血迹,留下你的具有不可饶恕的神经质的叫喊。在这之中,你提高了生命的质量,一次次达到人类精神所能达到的深度。这就是你证明自己存在的努力。现在,就以你的诗作为结束:“面对最初纯洁的意愿对生命的许诺/说出那些声音对人类的暗示/诗人!偕同世间温柔的人们,歌唱/或者就/终生悔恨”

1987年10月7日凌晨5时二稿