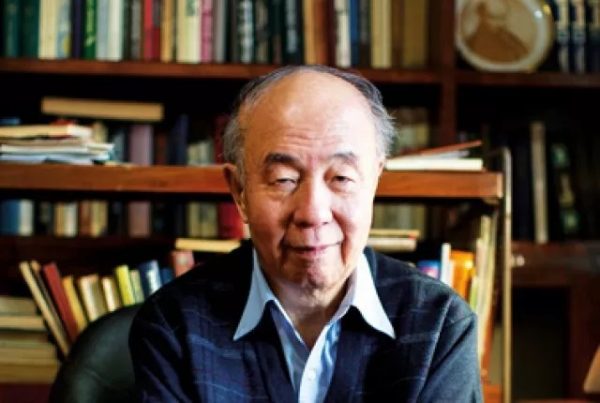

蓝英年

一

一九六六年六月三十日傍晚,有人告诉我礼堂里有我的大字报,我吃完晚饭便到礼堂去看。礼堂里贴满声讨我的大字报,成了我的大字报专室。我一篇篇看过去,大字报的字写得歪歪扭扭,白字连篇,语气非常凶狠。但鸡毛蒜皮的事多,要害的事少。只有一张以系总支三位委员联名写的大字报最有分量,揭发我反对中央文革和吹捧赫鲁晓夫,并有我亲笔写的文章和使用过的教案为证,很难赖掉。我算被揪出来了。我从礼堂出来,骑车直奔水上公园。我需要冷静思考对策,使自己摆脱险境。路上我不禁背诵起张元幹的《贺新郎》来:“梦绕神州路。怅秋风,连营画角,故宫离黍。底事昆仑倾砥柱,九地黄流乱注?聚万落千村狐兔。天意从来高难问,况人情老易悲难诉……”大概因为这首词与我当时的心境吻合吧,自然而然地从心底涌出。我高声朗诵,不怕红卫兵听见。听见也没关系,反正他们听不懂。我骑到水上公园,把车靠在柳树上,自己坐在河边。我得考虑被揪出来后如何对付。我确定两点,第一保护自己,第二不伤害并尽量帮助别人。我对“最高指示”早已失去狂热,不仅失去狂热,而且不再盲从。

一九四九年十月一日举行开国大典,我欣逢其事。我们学校的游行队伍通过天安门的时候,毛泽东站在天安门城楼上喊道:“师大附中的同志们万岁!”我听了热血沸腾,愿为他牺牲一切。在以后形形色色的运动中,我都是骨干。直到一九五五年肃反的时候,我才开始学会用自己的脑子思考问题。那时我是材料组组长。虽区区组长,但岗位非常重要,批判肃反对象的材料都经过我们整理。不久我便与领导小组负责人发生第一次冲突。他要把一个十七岁的炊事员定为反革命。这个炊事员的罪行是经常在厨房里表演“反动节目”,逗大家一乐。他自己先说一段快板:八路军吊郎当,破鞋破袜破军装,破子弹破大枪。说完有人问他:你是谁?他挺胸说:我是蒋介石第二。听的人哈哈大笑,有时还让他再来一遍。接到检举材料后我们去调查,他又高高兴兴地表演了一遍,一点都不害怕。负责人说他是现行反革命,叫我整理他的材料。我说他是落后青年,二百五,哪有反革命公开说自己是蒋介石第二的?这个青年是贫下中农家庭出身,平时干活卖力,人缘很好。我坚决不同意整理他的材料,负责人让步了。在我担任材料组组长的时候他没被定为反革命,他以后的命运如何我就不知道了。

以后我又与负责人发生过几次冲突。他在会上揭发肃反对象时往往歪曲我们整理的材料,添加很多材料上没有的东西。我找负责人,指出他说的很多东西材料上都没有。他说以后注意。以后他不但没“注意”,反而变本加厉,添加的东西越来越多,越来越耸人听闻。我问他要不要实事求是,不根据调查材料胡乱揭发不等于坑害人吗?他火了,说我一贯右倾,立场站在敌人那一边,不适合担任整理材料这项重要工作。很快我就被撤下来了。

我根据亲身的经历对揭发胡风的材料也怀疑起来。从信中摘出几个句子就下结论,很可能断章取义。比如“他说国民党骂共产党是共匪”,去掉“国民党骂”,或改为删节号,就变成“他说共产党是共匪了”。这种深文周纳的手法自古有之,是统治者迫害文人司空见惯的伎俩,为什么在新中国又死灰复燃呢?不久又开始鸣放和接踵而至的反击右派斗争。鸣放期间家里人告诉我不许胡说八道,不要贴大字报。我说很多人说的话都有道理,他们出于对共产党的热爱,指出工作中的缺点以便改正,有什么不好?我姐夫厉声说我是温室里的花,不懂得阶级斗争。我的三个姐夫都是从延安来的,两个还参加过长征,是部队的领导干部。老干部都有过挨整的经历,所以说话非常慎重。比如,我曾问一个姐夫,彭柏山怎么会是胡风分子,他只回答了一句:“彭柏山打过仗。”答非所问。其实表达了他对彭柏山的态度。我中学的几个老师也是从延安鲁艺来的,给我讲过不少延安整风的内幕。内容就是韦君宜在《思痛录》里所披露的那些,但在五十年代初期没到过延安的人是不知道的,知道的人也不会说。我脑子里自然比同龄人多了几个问号。我这几位老师大概在延安时期整得还不够,没有汲取教训,说话随便,五七年通通被划为右派。

我听姐夫们的话,鸣放期间没贴过一张大字报,学生要我参加罢课,我劝他们不要罢课,并说你们不去我一个人也去上课。我表现得算不错了吧,但仍然险些被划为右派。原因是不积极参加反右运动,与右派分子划不清界限。批判会上从不发言,会后还同右派来往。书记认为我在心里抵触反右运动,是没有右派言论的右派分子。还是父亲蓝公武在冥冥中保护了我。一九五七年九月,正当全国划右派的时候父亲去世了。党为了表明对知识分子的态度:对革命的、进步的知识分子团结尊重,对反党反社会主义的知识分子坚决打击,在北京中山公园中山堂为父亲举行了隆重的追悼大会,由刘少奇主祭,董必武代表党中央追认父亲为共产党员。在这种情况下学校党委就不便把我划为右派分子了。

一九五六年我还读过赫鲁晓夫的秘密报告《关于个人崇拜及其后果》,惊愕不已。五十年代中期有一批从苏联回国的中国人,大多数是联共党员,我为了练习口语,经常到他们那儿去。闲谈的时候,他们告诉我“红杠子队”(即乌格勃,克格勃前身)厉害极了。一九三八年张鼓峰事件后,海参崴黑头发的,除日本人外,都抓起来审查。有的人被关进克拉斯诺亚尔斯克集中营。比我大二十岁的曾先生,在里面蹲了十七年。我问他犯了什么罪,他说因为头发是黑的。张鼓峰事件是日本人挑起来的,但居住在海参崴的日本平民却平安无事,只被遣送回国,斯大林不敢惹日本人。曾先生跟我很要好,给我讲了劳改营中很多骇人听闻的事。我当时半信半疑,读过赫鲁晓夫的秘密报告后才相信。赫鲁晓夫所列举的事实并非造谣,从此我不再盲目崇拜苏联。

我虽未被划为右派,但在原单位呆不下去了,山东大学来要人,我欣然前往。一到山东大学便披戴大红花光荣下放到崂山脚下的农村劳动锻炼。在这里我迎来大跃进。没有经历过大跃进的人很难想象大跃进荒唐到何种程度。比如公社决定扫盲,规定每个人,包括老人和妇女,三天内,不脱离生产,认三千三百个字。到第四天,便敲锣打鼓到公社报捷去了。比这更荒唐的例子还很多。我们带薪劳动锻炼,比劳动教养和劳动改造强得多,起码没饿死人。但对人祸的感受却同样强烈,年轻时代的理想烟消云散,不再崇拜权威。

二

“文革”初我被揪出来,打入牛棚。大概由于出身好,年纪轻,被任命为牛鬼蛇神队队长,每天带着十七八个牛鬼蛇神(多半为老教师)劳动。出发前先齐声高唱牛鬼蛇神嚎歌:“我是牛鬼蛇神,我是牛鬼蛇神,我对人民有罪。人民对我专政,我要老老实实。要是我不老实,把我砸烂砸碎。砸烂,砸碎!”我指挥得很快,唱完马上把他们带到校园最偏僻的角落拔草。我对他们说咱们离红卫兵远一点,大家愿意怎么拔都行,可以坐着,躺着,但红卫兵要来了,赶快蹲起来。

如果红卫兵为研究如何执行毛主席伟大的战略部署而在教室里争吵不休,放过我们,这一天便平安无事了。但这样清闲的日子越来越少。一天,红卫兵把全校牛鬼蛇神押到礼堂批斗,浩浩荡荡的队伍经过我们拔草的地方,红卫兵向我们吼道:“快滚进来!”我们赶紧从草地上爬起来,加入牛鬼蛇神的行列。我们被押进礼堂。礼堂里摆了一排纸糊的帽子,叫我们自己戴上。我立即挑了一顶较矮的、糨糊干了的帽子戴在头上。动作慢的,或不肯戴的,红卫兵给他们戴上最高的,刚刚糊好的帽子,糨糊从头上流到下颚。上台接受批斗前,红卫兵端来一盆蓝墨水,叫我们画成花脸再上台。我双手蘸墨水,把额头和脸颊抹蓝,尽量不让墨水流进眼里。心理系的一位副教授,不但不抹,反而大喊起来:“你们这样做是破坏毛主席的政策。”话音未落,蓝墨水便从他头上倒下来。我想他怎么这么糊涂,毛主席是红卫兵的红司令,红卫兵是毛主席的红小兵。毛主席什么时候说过不能往牛鬼蛇神头上倒墨水?比这严重得多的事他老人家也没说过话。墨水流进眼里会伤害眼睛的。我利用牛鬼蛇神队长的权力,向他喝道:“你对红卫兵小将什么态度,还不滚出去!”他出去的时候,我用手指在眼前晃了晃,示意他赶快去洗眼睛。我这样做是很冒险的,我有什么权力叫牛鬼蛇神离开批斗的现场?原来红卫兵来自各系,分成各派,没有统一的指挥。谁都管事,谁又都不管事。我让他滚,这派不管,那派也没管。我钻了红卫兵领导不统一的空子。红卫兵批斗外语系教授陈先生,质问他为什么诅咒毛主席早死?他回答说“毛主席万岁”在英语是假定式,表示希望他长寿,但人活不了一万岁。他马上遭到一顿打。他还要同红卫兵讲理,我已经站在台上,无法也无力制止他,只能眼看着他挨打。这次是全校批斗大会,有书记和校长们在前面顶着,我虽罪孽深重,但只有外语系的红卫兵知道,别的系的红卫兵并不知道,所以没批斗我,我只算陪斗。但红卫兵打人的场面我看得清清楚楚,知道同他们无理可讲。其实这一点毛主席在《湖南农民运动考察报告》中讲得很清楚了。可是我们很多教师却不了解这一点,还要同红卫兵讲道理,大概还是毛著没学好的缘故。

三

我在外语系的“地位”从牛鬼蛇神升到现行反革命了(红卫兵把“现行”写成“现形”,也通。我原先是俄语教师,其实是暗藏的反革命,终于现出原形)。红卫兵批斗我,说我是赫鲁晓夫的孝子贤孙,我对他们承认我就是,烧成灰都是。我弯腰做“喷汽式”做得标准,无懈可击。所以我挨斗的时间少,陪斗的时间多。我有机会观察红卫兵。我教四年级两个班,四十个学生。最凶狠的不过五六个。都来自农村,出身于贫下中农家庭,是两个班里学习最差的学生。其中有位女生,两个班里唯一的党员,已经蹲了三年班。因为吃够了她的苦头,我至今仍记得她的芳名。她口齿不清,大舌头。俄语有个颤音,她四年都发不出来。我晚上经常辅导她,什么办法都用过,比如含水发颤音,但毫无效果。她对动词也不理解。在一二年级的时候,她说睡觉不是动词,睡着了怎么还会动呢。在我之前的一位老师费了九牛二虎之力终于让她明白表示状态的词也是动词。她不适合学俄语。我为她的前途着想,向总支书记建议将她转到政教系去,毕业后做个政工干部。我同总支书记的谈话被揭发出来,成为我迫害工农家庭出身的学生的一大罪状。另外几个来自农村的学生功课比这位女生略好,没蹲过班。但他们记不住生词,弄不清语法的变格变位。考试多半不及格,或勉强得三分。他们知识面狭窄,或者说除党的宣传口号外,什么都不知道,并且不以此为耻,反而以此为荣。他们一句话就能把你驳倒:那些都是封资修的破烂玩意,知道越多越反动。人总有表现欲望,他们没有别的可表现,除自己的家庭出身外(用动词“骄傲”造句,他们的造句都是“我以我光荣的家庭出身为骄傲”),只能表现对标语口号的狂热响应。他们根据某一句话,或党在某个时期的政策,判断一切事物。一次我因北京修建地铁谈起地铁,我说伦敦、纽约和莫斯科都有地铁,莫斯科的地铁修建得较晚,但最漂亮。有个考试不及格的男同学批判我,说我放毒,没有一点阶级觉悟。伦敦和纽约的地铁是供资本家坐的,莫斯科的地铁是供修正主义分子坐的,我竟说他们的地铁比中国修建得早,还说莫斯科的地铁最漂亮,安的什么心?我立即承认我说这些话是妄图复辟资本主义,让中国红旗落地,国家变修。我先把纲上得最高,他们反而无法表现批判我的本事了。生长在天津市的大多数学生与他们有所不同,虽然也给我贴大字报,但内容都是从别人的大字报上抄来的,没有新的揭发。我课下同他们交谈时,介绍过俄国美术和音乐流派,介绍过俄国和苏联作家,甚至介绍过已成为批判靶子的萧洛霍夫。这些他们都没揭发。他们心里同情我,一次我扫地时,一个同学把纸团扔进簸箕里。我在没人的地方打开一看,上面写着:今晚批斗可能下跪,裤子穿厚一点。我钦佩他的胆量,竟敢给现行反革命分子通风报信。我也感到慰藉,并非所有青年人的革命意志都坚硬如钢。一九六九年毕业分配工作的时候,那位发不出顫音的女生和出身好的几位学生都留在天津市,成绩优秀的学生分配到河北各县。

四

我挖空心思,一心琢磨如何推掉两项严重罪行:吹捧赫鲁晓夫和攻击中央文革。前一项可以推到教育黑线上去。我是根据教育部审定的教材讲赫鲁晓夫的一篇报告的,教案中就有称赞赫鲁晓夫的话。我受到教育黑线的毒害,是受害者。第二项很难赖掉,因为是我在文章里写的,批评姚文元打棍子,姚是中央文革小组成员,批评他自然是攻击中央文革,白纸黑字,岂能赖掉。尽管文章是一九五八年写的,那时姚文元并不是什么了不起的大人物。但能说得清吗?

我的工资被红卫兵扣发了,每月只发十五元生活费。母亲和妻子都叫我增加营养,不要把身体搞垮,学校伙食不好,可以到外面加餐,妻子从北京偷偷给我送钱来。我们在天津北站的一个公园里会面,像地下工作者接头。她们的建议与我不谋而合。我在校园里挂着牛鬼蛇神牌子,我的牌子较小,可以侧过来夹在腋下,从远处看好像夹着一本书。一出校门我就摘下来放进书包里。我和史学家漆侠先生到附近的饭店吃饭。他的牌子大,我们把牌子从中间剪开,用细线缝上。出校门叠起来放进书包,进校门展开,红卫兵看不出来。我们点荤菜,喝啤酒,吃得痛快。但不久被红卫兵撞上了,当场把我们批斗了一顿。我问漆先生,还吃不吃,他说换个地方,照吃不误。我们到离学校远的饭馆吃饭。以后红卫兵忙于打派仗,对我们管得松多了。漆先生又开始治学,为他后来出版的《宋代经济史》做准备,并多次劝我读书,甚至叫我为写果戈理评传做准备。这当然做不到,且不说没有资料,我也从未有过写专著的打算,与他不同。他是著名的史学家,已出版过《王安石变法》等专著。读书还是可以的。晚上独居宿舍楼,我开始读书。读的是三注三评本《聊斋志异》。这是张中行先生的挚友韩文佑先生借给我的。我过去没通读过《聊斋》,只读过《画皮》《崂山道士》《促织》等几篇。夜阑人静,红卫兵小将们都闹革命去了。我打开《聊斋》,渐渐进入蒲松龄所创造的鬼狐世界。我最爱读的是写花仙的故事《葛巾》《黄英》和《香玉》。爱不释手,竟抄起来,就抄在封皮上印着林副主席题写的“大海航行靠舵手”的笔记本上。蒲松龄为我打开了美丽的鬼狐世界,他绝妙感人的文字同样让我着迷。读《聊斋》是我那段时期生活的中心,并受益至今。

五

我过着两种生活,现实的生活让我难以忍受,便逃人鬼狐世界。鬼狐给了我力量,对大喇叭广播的暴力语言似乎增强了承受力,但心病并未消除。反对中央文革的罪名仍像秤砣似的压在我心上。趁红卫兵打派仗之际我溜回北京。同妻子一起到学部看大字报。忽然看到有一张揭发何其芳如何推行文艺黑线的大字报,其中揭发他反对中央文革。大字报说“文革”前姚文元曾想调到文学研究所来,但何其芳拒绝接受,说姚文元写文章强词夺理,打棍子,文学所不能接受这样的人。我看过后心中暗喜,但这绝非幸灾乐祸。我与何其芳无冤无仇,何况他还是我敬佩的作家。我特别佩服他的文字,他的书我都有,至今仍藏有一九三六年文化生活出版社出版的《画梦录》。何其芳是不是说过这样的话,无法证实,反正他是走资派,已被打倒。但这张大字报可以成为我的救命稻草。我马上抄下来,和妻子连夜写造反大字报。何其芳是党内文学权威,我对他过于崇拜,中了他的毒,并在他的影响下,错误地攻击了姚文元同志。我吹捧赫鲁晓夫是中了教育黑线的毒,攻击姚文元同志是中了文艺黑线的毒,虽中毒太深,但仍然是要革命的,不是牛鬼蛇神。我把罪责一股脑推到教育部和何其芳身上。我这样写并不会增加何其芳的罪行,他专案组的人对天津一名无名小卒受到过他的影响不会感兴趣,但这样做有可能挽救我。大字报写好后,我把它贴在红卫兵的两个司令部(井冈山和八一八)之间的墙上,我造反了,自我解放。也许真能解放,也许挨一顿批斗,再次把我赶回牛棚。前者的可能性大些,因为大多数红卫兵对我没有恶感,恨我的几位革命小将抄家的时候手脚不大干净,没当上头头。早上贴出后,中午去刺探,在大字报前走来走去,看看红卫兵的反应,没有批斗我的迹象。下午又去,一个红卫兵竟叫我“老蓝”,我受宠若惊,觉得造反成功了,从牛棚中挣脱出来。多年后听井冈山司令部的红卫兵说,他们讨论过我的造反声明,大多数红卫兵认为现在矛头应指向走资派,不管我了。八一八司令部如何反应我就不知道了。

六

《聊斋》中有一篇《书痴》,写到烧书。郎生酷爱读书,终日讽诵,不管其他事。终于在书中找到颜如玉。颜如玉让他把书全部烧掉,免遭灾祸,郎生不肯。邑宰以郎生为妖。“见书卷盈屋,多不胜收,乃焚之;庭中烟结不散,冥若阴霾。”这是蒲松龄的艺术虚构。烧书不是“烟结不散”而是火光冲天。八月的一天晚上,我们牛鬼蛇神正在学习,红卫兵冲了进来,命令我们到操场烧书。我们赶到的时候,书已点着,我让老鲍跟我一起拨拉烧着的书,我递给他一根长棍子,他嫌长,自己拣了一跟短的,我劝他他不听。这根短棍子几乎要了他的命。老鲍自然是牛鬼蛇神,他年龄比我大得多,比所有牛鬼蛇神都大,那年八十二岁。他是清华第一批留美学生,后担任过北洋政府交通部次长。新中国成立后一直在外文系资料室管理资料。他办公桌上的玻璃板下压着他留美时期喂梅花鹿的相片。他就是因为这几张相片被揪出来的。老鲍个子矮小,只有一米六几。他拿着短棍子拨火,被火苗烧着。后面是红卫兵,前面是火堆。后退必遭红卫兵打骂,只能向前拨火。我的棍子长,拨火烧不到自己,想跟他交换已不可能。书烧成灰烬时要用水浇灭,我负责打水。每次打水都偷喝很多水。老鲍则一直被火烤着。八月天气闷热,一个年过八十多岁的老人如何受得了,终于倒在灰烬上。幸亏灰烬已被我用水浇过,不然会被烧死。红卫兵骂他偷懒,但没再管他。烧完书后,我把他抱回教研室,放在桌上。他胸上,胳膊上,都烧出燎泡。我先让他喝水,然后打了一盆凉水给他擦身,他渐渐缓过来,对我说:“他们都是长虫!”我扶他走出校门,叫了一辆三轮车拉他回家。人有做人的底线,比如子女不能打父母,学生不能打老师,对年长者礼让,对年幼者爱护。底线被突破,人就不成其为人了。红卫兵都是年轻的后生,怎么对老鲍没有一点同情心呢?我联想起在北京火车站看见红卫兵把一群老太太押送出北京的情景,她们身上挂着“地主婆”“资本家臭老婆”等牌子,有的干脆把成分贴在额头上。她们多半是北京的老住户,因出身而被轰出北京。她们一动不动地坐在地上,有的人双腿瘫痪,让人看了心碎。押她们的红卫兵没有一点同情心,嘻嘻哈哈说笑,特别是十五六岁的女孩子们笑得更开心。看到祖国的花朵得意的样子我同样心碎。

七

红卫兵打派仗后,便不管我们了;不仅不管革命教师,连牛鬼蛇神也不管了。而我这时已成为人民的一员,忝列革命教师行列。我有时回北京,在天津的日子便跟随韩文佑先生一起读鲁迅的杂文。从第一卷《坟》开始。我先读一两遍,晚上坐在他宿舍前的马扎上,同他讨论,听他讲解。韩先生对鲁迅作品之熟令我惊讶。他不仅对每篇都熟,甚至能背出句子和段落来。韩先生讲完后,我回去再重读他讲过的几篇,接着按顺序读下面的杂文。我们就这样一直读完第六卷的《且介亭杂文末编》,平均每篇都读过三四遍。韩先生毕业于清华大学,对北大、清华教授的趣闻逸事知道得很多,也讲给我听。其中有关清华教授的逸事,张中行先生写入《负暄琐话》,也是听韩先生说的。韩先生还把周作人、郁达夫和徐志摩等人的作品借给我看,并且都是初版本,让我眼界大开。他让我先看周作人的《谈龙集》和《谈虎集》,然后再看《雨天的书》和《自己的园地》等集子。我读周作人比读鲁迅吃力,对他那些抄书文章读不下去。韩先生说过了五十岁我就读得下去了。五十岁以后,“文革”早已结束,是我最忙的时期,办刊物、翻译书、带研究生,没有时间再读周作人的书。现在过了七十岁,仍没再读,只读过论述周作人的著作。那时听韩先生讲鲁迅的还有一位中文系的讲师周先生,是研究现代文学的教师。他专门研究叶圣陶,但对五四时期的其他作家也很熟悉,他也谈到很多大作家以及他们的作品,弥补了我这方面的缺陷。可以说“文革”期间我上了半个中文系。如今这两位先生都已作古,回想起他们的音容笑貌,心里仍充满感激,没有他们不知多少时间会白白浪费掉。

军工宣队进入后,就不能再同韩先生一起读书了。不久开始清理阶级队伍。北平沦陷期间韩先生与周作人有过往来,还同朋友办过刊物,这些成了严重的问题。那时把我们教职员编入三种学习班:一类属于有严重问题的,集中住在学校交代问题,不许回家。第二类属于有问题或思想反动的,一面学习,一面交代问题,但可以回家。第三类是普通教职员,学习毛主席著作,提高政治觉悟,争取思想尽快革命化。我被编入三类学习班,韩先生编入一类学习班,我们两人的处境颠倒过来。我们不能再见面。三类学习班师生混编在一起,学生领导我们学习毛著。每天三个单元,坐在一间教室里学习,即所谓三磨:磨时间,磨嘴皮,磨裤子。我当时已属于革命群众,地位与红卫兵相当,但政治上仍低人一头,在学习班上仍是死角。我过去和现在都非常厌恶冗长空洞的发言,可那段时期对这类发言不但不反感,反而由衷感激。如果没有人发言,可能叫我发言。我不得不违心说套话,那滋味难受极了。学习班上有位同学是结巴,喜欢发言,能够结结巴巴讲一小时,我对他简直感激涕零,希望他一直讲下去。有人发言,我便可以回到《聊斋》中去,或在脑子里复习韩先生讲的鲁迅,或复习过去背过的诗词。听着他结结巴巴的发言,我想的是《王桂庵》中的水仙词:“钱塘江上是奴家,郎若闲时来吃茶。黄土筑墙茅盖屋,门前一树马缨花。”还有位爱表现的学生,喜欢卖弄辞藻,但又用词不当,常念别字,听起来很好玩。比如他把“造诣”念成“造脂”。大概是他新学来的词,颇为得意,一连说了几遍。同学们没有反应。我想起《嘉平公子》:“何事可浪?花菽生江。有婿如此,不如为娼!”我脸上大概露出笑容,这个傻家伙以为我听得人迷了,以后对我特别客气,叫我“老蓝”。我每天都在脑子里复习学过的东西,从不在下面“开小会”。主持会的同学认为我专心听别人发言,态度很好,只是发言太少,如果积极发言,可以不算死角。不久我又获得一个表现进步的机会。

校军工宣队号召革命师生开展大批判,外语系军工宣队要俄语专业学生批判苏修。他们大概从中央首长的讲话中知道苏联有个萧洛霍夫,是苏联文艺界修正主义的鼻祖,便决定批判他的小说《一个人的遭遇》。军工宣队头头想出风头,希望外语系的批判文章至少要在全校广播,争取登在校刊上,最好在天津《文联红旗》上发表。他们顾不得阶级路线了,找了三位功课好但出身不大好的学生,由他们组成批判小组,任命一个学生担任组长,并给他们找了一间教室。批判组的学生立即身价十倍,不参加学习班的学习,随意外出搜寻材料(图书馆已经没有了),一起构思批判弘文。但他们只是二年级学生,不仅俄语还没入门,也缺乏起码的写作能力。我敢说,除文理不通的大字报外,他们没写过任何东西。他们写出的第一稿,连系军工宣队都看不上。但他们是革命小将,不会被困难压倒,拿出三天时间务虚,学习毛主席著作,怀着对苏修的仇恨,再次投入战斗。第二稿系军工宣队通过了,但被校军工宣队打回来。这些都是我参加批判组后才知道的。时间有限,系军工宣队急于出成果,通知我参加批判组。有人说这叫以毒攻毒。我提出不参加学习班的学习,并且要求回宿舍去写。他们居然都答应了。我把学生写的二稿拿回家,打开一看,觉得纲上得不坏,只是逻辑混乱,文理不通,对小说的时代背景毫不了解,对故事的情节一无所知。我向姚文元同志学习,保留了学生上的纲,理顺逻辑,改正病句和错别字,一篇蛮不讲理的批判文章就炮制出来了。我把这篇文章的题目定为《革命战争万岁!》,两天后我把誊清的稿子交给批判组组长,对他说他们写的文章很好,我只稍微改了一点,如改得不妥,请再改回来。《革命战争万岁!》很快便以外语系军工宣队的名义在全校广播了,并一连广播了几次。接着刊登在校刊和《文联红旗》上。军工宣队非常满意,批判组的小将得意洋洋。我有机会就向人说,这都是红卫兵小将的功劳,我没出什么力。完全出乎我的意料,军工宣队竟给了我半个月的假,使我和妻子爬了一次几乎没有游人的黄山。

我在“文革”中所受到的迫害比很多人轻,浪费的时间也比不少人少。我毕竟还没有完全停止学习。这与我对“文革”的认识有关。“文革”一开始我就认定又是一次荒唐的政治运动,决不能狂热投入,而要尽量在运动中保护自己,不伤害别人。但运动如此猛烈发展,持续时间如此之长,是我始料不及的。现在对“文革”的权威评价是彻底否定,因为“文革”把国家的经济引向崩溃的边缘。这算的是经济账,当然对。我觉得还应算一笔伦理道德账。“文革”把传统的伦理道德以及人类共同遵循的道德准则同样引向崩溃的边缘,而后者对中华民族的损害决不小于前者。今天社会上出现的很多负面现象难道与“文革”无关?我想弄清发动“文革”的真正动机,设立过各种假说,又都被我一一推翻。我经历过“文革”,却无法真实地、全面地认识“文革”。看别人的著作,也不能完全得到解答。也许我们亲历“文革”的这代人智力不够,只好寄希望于下一代了。

本文选自《那些人,那些是》,蓝英年/著,广东人民出版社,2014年8月。

译者秦传安 2019-01-15