一九三七年,第二次世界大战硝烟乍起,托尔金完成了他的第一部魔幻作品《哈比人历险记》。尽管这是一部童话,但它同样适合成人阅读。它的开头类似于明媚的安徒生童话,但之后写作风格迅速变得严肃和黑暗。当评论家将此后十二年间托尔金陆续完成的史诗般的《魔戒三部曲》看作是对二战的隐喻时,托尔金却回应说,他的灵感其实来源于一战。那时,托尔金作为英军的一名信号官在索姆河一役中染上了严重的战壕热而被送往后方治疗,而他最好的两个朋友却先后战死沙场。

一九三七年,第二次世界大战硝烟乍起,托尔金完成了他的第一部魔幻作品《哈比人历险记》。尽管这是一部童话,但它同样适合成人阅读。它的开头类似于明媚的安徒生童话,但之后写作风格迅速变得严肃和黑暗。当评论家将此后十二年间托尔金陆续完成的史诗般的《魔戒三部曲》看作是对二战的隐喻时,托尔金却回应说,他的灵感其实来源于一战。那时,托尔金作为英军的一名信号官在索姆河一役中染上了严重的战壕热而被送往后方治疗,而他最好的两个朋友却先后战死沙场。

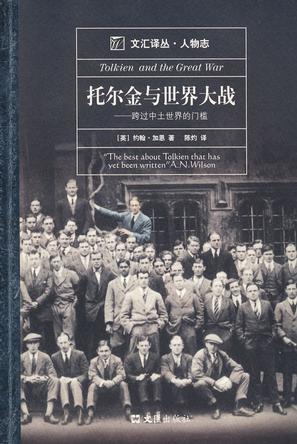

如陀思妥耶夫斯基所说,有九死一生经历的人,方能拥有穿透这个世界的表象的“第二视力”。陀思妥耶夫斯基如此,托尔金亦如此。托尔金的传记作者约翰·加思写道:“索姆河战役的极端惨烈,恐怖与哀伤并存,英雄主义和崇高希望同生,处处都是憎恶与废墟,只有在经历过这些之后,托尔金的视野才仿佛真正拔高,洞察了世间万物更为深刻和广阔的一面。灿烂的阳光撒满世界,可怕的阴影也随之升起。托尔金神话从这篇故事开始,第一次确立了主题:善与恶之间的斗争。”约翰·加思的《托尔金与世界大战》一书,以托尔金在一战前后的生活为横断面,讲述了托尔金在恐怖经历中用诗歌和神话疗伤的传奇故事。托尔金运用天马行空的想像映射出他这一代人所经历的巨大灾难,并由此改变了西方的文学传统,复活了冬眠已久的魔幻小说这一体裁,直至今日依旧能引起人们的共鸣——好莱坞改编而成的《魔戒》系列电影,在世界范围内掀起了空前的“魔戒热”和“托尔金热”。而托尔金在牛津小镇上去世的一九七三年,我刚刚出生。

从《失落园》到《魔戒三部曲》

作为天主教徒的托尔金,其信仰之虔诚,可能不如中世纪遁世独居的修士;但作为作家的托尔金,在文字本身之外,透露出一种宗教感,“他所寻找的,是上帝的面庞”。托尔金试图证明,因人自身的堕落,使得上帝创造出的世界有了瑕疵,充满苦难、失落与悲伤。生活在其间的人类,不得不参与到善与恶的殊死搏斗之中。在《魔戒三部曲》里面,作为反派的是控制着“铁狱”的魔王,与弥尔顿《失落园》中的撒旦相对应。

如果说清教徒时代的伟大诗人弥尔顿在《失落园》中描述的信徒与撒旦的对峙,隐喻着清教徒反抗君主与国教的战斗;那么,在二十世纪经历了两次惨烈的世界大战、晚年在核战争阴影下的托尔金,在《魔戒三部曲》描述的“中土世界”与“魔都”的斗争,则隐含了作者反对工业主义、反对极权主义的价值持守。

弥尔顿的一生多灾多难,婚姻失败且双目失明,王政复辟后被捕下狱,“在一片漆黑中,四周险象丛生而且寂寞”。即便如此,他仍然奋笔疾书,一跃万刃。他的《论出版自由》成为关于新闻自由的历史性文件,他甚至申明了人民有权弑君:“君主的权力应当服从于人民;人民可以更换国王,甚至把国王处以死刑。”弥尔顿的最后一部著作是《斗士参孙》,在清教徒革命全面受挫的岁月里,他以拉倒大厦的柱子与敌人同归于尽的参孙自许。可以说,弥尔顿代表了英语世界诗剧文学的最高峰,其语言之圆融与思想之深邃相得益彰。

托尔金堪称当代的弥尔顿,这一桂冠无人能与之争锋。在托尔金的神话世界中,一直存有宗教与精神层面的观念。作为语言学家,他独自编纂了一种“中土世界”使用的语言,而这种语言打上了深刻的基督教的烙印。在《昆雅辞典》对各精灵部族的解释中,常常能遇到诸如神圣、僧侣、修女、磨难、福音以及基督传教士之类的单词。其中有一句话:“我们应当忍受苦难,殉道者忍受苦难直到终结。”这句话从一位正在经历第一次世界大战的人笔下写出,更加值得玩味。

约翰·加思认为,托尔金深信不疑的一个观点是:神话与幻想故事虽然与基督教故事相抵触,但它们本身并没有谎言。“因为它们都是人类效仿创世者的‘再创造’,他相信其中必然包含真理的萌芽。”这并不是全新的思想,影响托尔金和C.S.路易斯甚大的前辈思想家切斯特顿,早在一九零八年就发表过类似的观点:“一直以来,我都感觉,生命首先是一个故事,如果生命是一个故事,那一定有一个说故事的人。”有趣的是,切斯特顿晚年从新教徒转入天主教门下,作为新教徒的C.S.路易斯与作为天主教徒的托尔金在晚年亦成为心心相印的挚友。他们互相激励,如铁磨铁一般,托尔金完成了《魔戒三部曲》,C.S.路易斯则完成了《纳尼亚传奇》系列,他们都采取神话和魔幻文学的样式,传递出基督信仰最精深的教义。“在基督教到来之前,托尔金笔下的神话与仙境里的人物,在黑夜里渐渐接近真相,如同远古徘徊在欧洲的古人一样。”

民族主义是二十世纪的“恶之花”

一战爆发之后,年轻的托尔金向一位笃信天主教的教授倾诉,战争爆发对他来说是一场影响深远的打击,“整个世界,在我面前坍塌”。教授对他说,这场战争并没有什么反常之处,对于人类这个物种来说,只不过是“回归本性”而已。

话虽如此,二十世纪发生的大小战争比其他任何世纪的战争都更加血腥和残酷,除了武器的更新升级之外,更重要的是民族主义这种新式意识形态在其中煽风点火——“他们与我们是不同的族类,我们要消灭他们,否则他们就要消灭我们。”对于唯我独尊的民族主义,C.S.路易斯有过精妙的评述,他在《四种爱》一书中警示说:“人对国家的爱有多么容易膨胀为神和沦落为魔。……身为公民,我们就应该睁大双眼,监看我们国家所弥漫的爱国主义是有毒无毒。”可惜,当民族主义风卷残云之时,有分辨力者总是寥寥无几。

民族主义在托尔金心里激荡起两股截然不同的波浪。一方面,托尔金以英国文化为自豪,认为英国继承了罗马文化中比较好的一面,麦考莱对早期罗马的热爱,托尔金深有同感;另一方面,由于扩张和傲慢,钱伯斯对晚期罗马的痛恨,托尔金也深以为之,C.S.路易斯亦坦然承认:“英国人有时自诩帝国的创建完全是出于利他的动机,无论如何不能不让人想吐。”托尔金赞美“英国风格”的语言和文化之根,同时,并没有为大英帝国鼎鼎向上自夸,也没有为大英帝国走向没落而伤悲。托尔金从内心深处反对帝国主义,他与那些走火入魔的爱国者的不同之处在于,他十分支持爱尔兰自治运动。

从二十世纪三十年代以来,民族主义的内涵中就已经暴露出腐败和暴虐的一面。托尔金以他自己对民族主义的理解,从来没有鼓吹过民族优越论。托尔金在一次辩论会的前夕,写信给他好友怀斯曼说:“我并不是要为‘德意志高于一切’作辩护,但我一定会为挪威人的‘一切为了挪威’作辩护。”换言之,在他心目中,正义永远高于强权。对于托尔金而言,民族主义最为伟大的目标在于文化的自我实现,而不是以权力凌驾于别的民族之上。本质上来说,民族主义是一种爱国主义和共同信念。托尔金的对象更加具体——他热爱的是威尔士和英格兰交界处的乡村方言。

在战场上,托尔金是一位尽忠职守的低级军官,但在思想领域,他却将这场混乱的战争比喻为“英国的恶”与“德国的恶”的交战,简言之,是全人类中恶的、混乱的一面操控了世界政治。故而,托尔金爱的不是某个国家和政权,“爱”与“不爱”的标准,乃是人的自由与尊严。这就与德国作家托马斯·曼宣称的“自由在哪里,祖国就在哪里”殊途同归。作为英国人的托尔金与作为德国人的托马斯?曼的相似性,远远多于托尔金与英国人当中的那些纳粹分子的相似性。

比现实主义更加逼真的魔幻写作

在索姆河的壕沟中,托尔金就开始沉思这一议题,此议题贯穿于他此后所有的创作之中:人类创造力衰微与精神世界的分裂,有着莫大的关联。他写道:“现代人生活中最大的悲剧,莫过于无人知晓宇宙和意识的根本所在,无迹可寻。由此导致了一系列的疲倦不安,心智混乱;造成了当代人深层次的困惑,缺乏对美的热爱,对设计的执着;同时也是一切丑恶的根源;在这种气氛之下,屹立于常人之上的卓越人才,也往往受到打压。”托尔金一生都在坚持在这个时代荡然无存、而在中世纪“被视为寻常真理的忠诚美德”。

美德是受到极权主义者嘲笑的品质。极权主义者为达到目的而不择手段,从尼采到希特勒,从斯大林到毛泽东,都视美德为粪土。托尔金观察到,德国的军国主义政权企图通过大量间谍、浩繁军队、工厂奴隶以及血统优越的梦想来统治世界。虽然德国在战场上失败了,但在俄国却通过革命确立了第一个极权主义专政制度,它的目的在于发展经济和增长布尔什维克力量,而不惜摧毁个体存在。列宁成为希特勒、斯大林、毛泽东及其他二十世纪独裁者的模板。作为一战的副产品的俄国革命,成为二十世纪下半叶人类最大的梦魇。

在这个意义上,托尔金创作的《魔戒三部曲》可以看成是他对极权主义弥漫世界的阴暗图景的预言,而中土世界在经过浴血奋战之后的胜利则与福山的“历史的终结”的宣告暗合。托尔金对独裁体制的本质的认识超过了大部分的政治和经济学者。在《魔戒三部曲》中,多次出现这样的场景:逃离“铁狱”的精灵个个中了魔王的“恐惧俯身魔法”。就算能远离魔王的领地,“它似乎仍旧矗立身旁,心中战栗不已,虽能迈步逃离,却也浑身无力”。梅洛林将贡多林的全部秘密泄露给魔王之后获释,他重新在贡多林的公共生活中登场,装作什么事情也未发生过。然而在虚假的欢乐背后,他再也无法继续工作,并且陷入恐惧和忧虑之中。

托尔金所谓的“恐怖俯身魔法”,精准地揭示了某种“一日为奴,终身为奴”的心灵状态。若用鲁迅的说法,就是“奴在心者”;若用西方心理学的术语,就是“斯德哥尔摩综合征”。极权统治最可怕的地方在于,给在其间生活过的大部分人留下了难以愈合的精深创伤,即便这些人后来奔赴自由世界,也难以真正酣畅于自由的滋味。我在海外接触到不少反对共产党的人士,他们心智的残缺与性格的乖戾,让人厌恶,亦让人怜悯。

约翰·加思指出,为了警告人类这类结果有可能发生,魔幻小说边疆跨过了现实主义的界限。现实主义总是下意识地避免出现极端情况,认为那匪夷所思。但幻想主义却毫不犹豫地采纳它。魔幻小说固然夸张,但它同时也阐明了全人类所处的境地。有时候,它甚至能够描绘出未来独裁者将会布下的天罗地网。在《魔戒》中的人物梅格林和《一九八四》中的人物温斯顿?史密斯之间,有着一条神秘精神纽带。不过,魔王和“老大哥”不能永远将这个世界踩在脚下,最后的结局必然是“上帝的孩子凭借他独特的体魄,闯入了舞台最中央”。那时,人人都能“因真理,得自由”。

文章来源:RFA